42130705- Allemagne 1

POL 4213 8 février 2007

Hitler, le nazisme et sa mémoire :

débats historiographiques et dérives négationnistes (1re partie)

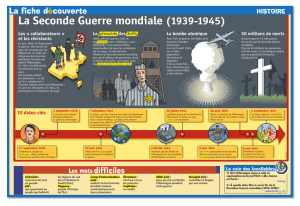

Au lendemain d'une expérience aussi cataclysmique que celle de la Deuxième guerre

mondiale, la plus meurtrière à ce jour (probablement au-delà de 40 millions de morts), et

marquée par la mise à mort organisée de cinq à six millions de Juifs, les questions qui se

posaient étaient les suivantes : Comment tout cela avait-il été possible? D'où avaient pu surgir

l'idéologie nazie et le régime totalitaire auquel elle présida pendant 12 ans? Dans quelle

mesure cette apparente aberration représentait-elle un prolongement de tendances profondes

dans l'histoire allemande, la forme extrême de tendances qui avaient touché l'ensemble de

l'Europe (ou de l’Occident) ou encore la constellation improbable de circonstances

particulières?

En d'autres termes, comment devait-on interpréter ce moment extrême?

(a) Dans le fil d’une continuité «de Luther à Hitler» (pour prendre le titre d'un ouvrage

américain de 1941), c'est-à-dire une configuration bien particulière de la psyché

collective allemande ou encore un destin particulier de ce peuple (que rendait bien le

mot allemand Sonderweg, désignant la «voie particulière», distincte de la «barbarie»

des tsars russes et du libéralisme occidental, i.e. français et anglo-saxon), le nazisme

apparaissant dans ce cas comme la résurgence exacerbée de tendances autoritaires qui

s’étaient manifestées à d’autres reprises dans le passé ?

(b) Sur l’arrière-fond d’une «crise européenne générale» consécutive à la révolution

française, qui avait été marquée par l'irruption des masses sur la scène politique, et à la

révolution industrielle, qui correspondait à la montée en puissance de la technique, ce

qui faisait alors de l’expérience allemande un exemplaire parmi d’autres des formes

d’autoritarisme, de fascisme et éventuellement de totalitarisme que connut le monde et

particulièrement l’Europe au 20e siècle ?

Ou encore comme (c) le fait imprévisible de la présence de Hitler, individu

«démoniaque», qui sut cristalliser et mettre en oeuvre une série de tendances qui, sans

lui, n'auraient pas mené à la catastrophe que l'on sait et, par conséquent, comme une

expérience politique singulière, unique en son genre ?

Le danger (sur le plan intellectuel) du premier type d’interprétation est celui de la

«rétrodiction» ou de la téléologie: l'histoire de l’Allemagne avant l’avènement du nazisme

risque d’être réinterprétée comme une préparation ou une anticipation du nazisme, i.e. les

événements antérieurs seront relus à la lumière d’événements postérieurs; cette vue

téléologique (i.e. les événements s’expliquent par le résultat auxquels ils aboutissent) est

difficilement acceptable en histoire; la chaîne des événements historiques n'existe en effet

qu'après coup, à chaque moment, il existe un certain nombre de directions possibles. Dans le

cas qui nous occupe, on sait maintenant, par exemple, que l’accession de Hitler au pouvoir en

janvier 1933 résulte d’un jeu complexe de manœuvres tactiques de la part de Hitler, d’un côté,

et des politiciens de la droite conservatrice, de l’autre : des responsabilités et des choix

individuels ont été clairement engagés et ils auraient pu déboucher sur une autre issue (sur ce

2

point précis, voir le récit détaillé de Henry Ashby Turner, Hitler : janvier 1933 : les trente

jours qui ébranlèrent le monde, 1996). Ceci dit, on peut offrir une version plus satisfaisante de

la thèse du caractère particulier du destin allemand en présentant divers éléments (la division

religieuse, la manière autoritaire dont s’est réalisée l’unité et le type de régime qui s’en est

suivi, la situation de l’Allemagne après 1918, …) comme des «filtres» qui resserrent à chaque

étape le nombre et la nature des options possibles, sans que l’on puisse parler de déterminisme

au sens fort (pour un exemple récent de ce genre : Heinrich A. Winkler, Histoire de

l’Allemagne, XIXe-XXe siècle : le long chemin vers l’Occident, 2005).

Le second type d’interprétation situe le nazisme dans des séries conceptuelles

(autoritarisme, fascisme, totalitarisme) qui débordent le cas allemand. Les analyses marxistes

du fascisme (par exemple Nicos Poulantzas, Fascisme et dictature, 1974) relèvent de cette

approche (le nazisme y apparaît d’abord comme la forme que prend la domination du capital

dans une conjoncture de tension extrême), tout comme les théories du totalitarisme du type de

celle d’Hannah Arendt (The Origins of Totalitarianism, 1951), qui font de la modernité une

catégorie centrale et relèguent les spécificités nationales au second plan. Elle peut donc avoir,

si elle va au-delà de la prise en compte des caractères les plus généraux – qui peuvent être

effectivement semblables, le défaut de diluer la spécificité du phénomène dans des tendances

lourdes qui ont pourtant conduit à tout autre chose ailleurs. Ainsi, on verra que bien des

historiens, à la différence des philosophes et des politologues, refusent la pertinence d’un

concept comme celui de totalitarisme au nom de la singularité du nazisme. C’était le cas de De

Felice avec l’Italie (il finissait par recourir au mot, on l’a vu, mais en lui donnant une

acception essentiellement italienne; c’est aussi le cas d’Ian Kershaw pour ce qui est de

l’Allemagne nazie. Ce point de vue ne remet pas en cause l’utilité d’un travail

comparatif entre nazisme et fascisme, entre nazisme et communisme : mais cette comparaison

sera éclairante, disent ces historiens, dans la mesure, justement, où elle mettra au jour les

ressemblances et les différences.

Au troisième type d’interprétation, on pourrait évidemment reprocher de surestimer le

rôle de l'individu: ceci nous renvoie bien sûr au débat classique sur le poids respectif de

l’«agent» et de la «structure» dans l’explication. Le cas de l’Allemagne nazie en est toutefois

sûrement un où un individu a pu exercer un poids écrasant sur l’orientation des événements :

au moins en apparence, Hitler semble avoir concentré dans sa personne l’image sinon la

réalité du pouvoir et l’idéologie du régime entérinait cette apparence. Ceci devrait nous

orienter à mon avis vers des questions du type : Quelle était la structure du pouvoir permettant

une telle concentration du pouvoir? Comment un individu tel que Hitler a-t-il pu y accéder?

Pourquoi tant de personnes lui ont-elles obéi? Quelles étaient les limites de son pouvoir? Une

bonne partie de l’historiographie du nazisme tourne autour de ces questions : les courants que

l’on désigne comme «structuralistes» ou «fonctionnalistes» cherchent à circonscrire le rôle de

l’«agent» Hitler dans un équilibre de forces complexe où il apparaît comme le pivot; une

réponse différente, mais qui cherche à intégrer les préoccupations des précédents nous est

offerte par Kershaw et les rapports qu’il établit entre le «chaos» dans lequel évolue le régime

et le «charisme» qui définit les rapports vis-à-vis du Führer.

Notre traitement de l’expérience nazie suivra le plan suivant. Cette semaine, je

présenterai un exposé sommaire de l’histoire allemande de 1848 à 1945. La semaine

prochaine, nous examinerons les courants idéologiques qu’on peut identifier comme étant aux

sources du mouvement national-socialiste et de l’idéologie ou la conception du monde

hitlérienne proprement dite. La semaine suivante, enfin, nous examinerons d’abord la

3

controverse qui a agité le milieu des historiens allemands dans la seconde moitié des années

1980 (appelée l’Historikerstreit), puis le mouvement passablement ahurissant que l’on

désigne aujourd’hui sous le terme de «négationnisme», c’est-à-dire ceux qui nient la réalité du

génocide des Juifs par les nazis.

1. L'Allemagne avant 1871

On peut remonter passablement dans l’histoire allemande lorsque l’on cherche des

traits qui peuvent jouer un certain rôle explicatif dans le destin de ce pays au 20e siècle. Les

thèses qui insistent sur une continuité dans le temps long font appel généralement aux

éléments suivants :

- Les guerres de religion du 16e siècle entre catholiques et protestants : elles furent

très violentes, prirent la forme d’une guerre de classes (Guerre des Paysans de

1524-1525), débouchèrent au siècle suivant sur la Guerre de Trente Ans (1618-

1648). Celle-ci se termina par les Traités de Westphalie, qui inaugurèrent le

système interétatique européen moderne et laissèrent l’Allemagne morcelée et

marquée par une division profonde et territoriale entre catholiques et protestants.

- La Prusse émergea toutefois de cette situation comme une puissance militaire forte,

bientôt en conflit avec l’Autriche et donc comme l’un des pôles possibles de

l’identité allemande. Sous Frédéric II, «despote éclairé», la Prusse est le haut lieu

de l’Aufklärung, le mouvement des Lumières allemand. Celui-ci atteint son

sommet avec les œuvres de Goethe, Herder, Kant, etc. C’est dans ce contexte

qu’apparaît le nationalisme allemand.

- La Révolution française est accueillie avec enthousiasme par les Allemands,

jusqu’à ce qu’elle se traduise par une politique d’occupation et d’annexions : si les

victoires de Napoléon viennent près d’anéantir le Prusse, une réaction nationaliste

ou patriotique secoue la jeunesse universitaire. La défaite de Napoléon en Russie,

puis aux mains des Anglais, conduit au rétablissement d’une Prusse affaiblie.

Dans l’Europe post-napoléonienne, c’est toutefois l’Autriche qui apparaît comme la

première puissance continentale. Une Confédération germanique de trente-neuf États est

créée : il s’agit d’un ensemble assez lâche (une alliance défensive, pour l’essentiel), avec

l’Autriche à sa tête et la Prusse, seul autre État d’une taille appréciable, comme second violon.

C’est dans ce contexte que circulent les idées libérales, démocratiques et favorables à

l’unification. Le mouvement de la Jeune Allemagne (rappelons-nous la Jeune Italie - il y eut

aussi une Jeune Belgique, une Jeune Irlande, une Jeune Europe - avec sections française,

polonaise et italienne) naît au début des années 1840; c'est un mouvement libéral favorable au

suffrage universel. L'idée d'une véritable unité allemande est alors jugée révolutionnaire et

dangereuse par l'Autriche absolutiste et multinationale (elle comprend des Hongrois, des

Tchèques, etc.); la Prusse, qui est le seul des États allemands ayant un fort intérêt et disposant

des capacités de réaliser cette unité, n'est pas du tout favorable aux idées libérales. En fait, le

nationalisme, qui insiste sur la «germanité» commune à tous les Allemands et fait du «peuple»

ou de la «nation» sa catégorie privilégiée, a un caractère «horizontal», par opposition au

caractère «vertical» des régimes absolutistes, où l’on insiste sur la hiérarchie des ordres (la

noblesse, les bourgeois, le peuple). De plus, le nationalisme apparaît «général», par opposition

4

aux particularismes des petits États dynastiques. Par ailleurs, l'économie allemande se

développe fortement au cours des années 1820, 1830 et 1840, et, du même coup, se répand

l'idée d'une unité économique des États allemands. La grande question qui traverse alors le

mouvement nationaliste, i.e. favorable à l’unité des Allemands, est la suivante : faut-il réaliser

l’unité avant la liberté ou le contraire?

En 1847, le nouveau roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV, apparaît plus ouvert aux

idées libérales et il convoque un parlement chargé de rédiger une constitution (l’idée d’une

constitution écrite – comme en France et aux États-Unis – a alors un caractère libéral, voire

révolutionnaire, puisqu’elle implique une limitation des pouvoirs du monarque). L'entreprise

échoue toutefois devant l'incompatibilité des positions défendues par les libéraux radicaux et

de celles des partisans de la monarchie de droit divin, qui demeurent nombreux. Dans le

sillage de la révolution de février 1848 à Paris, laquelle marque le passage de la monarchie

constitutionnelle à la République, la situation se radicalise encore plus : on voit même

apparaître un mouvement communiste, dont Karl Marx et Friedrich Engels sont les porte-

parole. Un soulèvement se produit à Berlin en mars 1848 : le roi, déterminé à sauver sa

couronne, promet «au peuple prussien et au peuple allemand» une constitution ainsi qu’une

Assemblée élue au suffrage universel. Des mouvements similaires se produisent dans le reste

de l'Allemagne. En mai 1848, un parlement national élu au suffrage universel se réunit à

Francfort et proclame son intention de réaliser l'unité allemande (en pratique, le passage d'une

Confédération d'États à un État fédéral). Le Parlement est toutefois rapidement divisé entre les

partisans de la «petite Allemagne» (i.e. une Allemagne sans l'Autriche et à la tête de laquelle

se retrouverait la Prusse) et ceux de la «grande Allemagne» (i.e. une Allemagne incluant

l'Autriche et placée sous la direction de celle-ci). Mais le roi de Prusse refuse finalement la

couronne qui lui est offerte: il préfère régner en monarque absolu sur la seule Prusse plutôt que

de devenir le monarque constitutionnel de la petite Allemagne. Les éléments radicaux du

Parlement tentent alors un soulèvement armé, mais celui-ci est écrasé et les libéraux sont

éliminés pour de bon comme force politique importante. La révolution allemande de 1848

constituera l'échec politique du libéralisme : à la différence de l'Angleterre et de la France,

l’Allemagne ne connaîtra plus (du moins avant l’après-Seconde Guerre mondiale) de

mouvement libéral fort.

Les décennies 1850 et 1860 sont marquées par la montée en puissance économique de

la Prusse et une série de manœuvres diplomatiques de celle-ci pour réaliser l'unité allemande.

Le personnage-clé de cette période est Otto von Bismarck, le «chancelier de fer» : il développe

l'armée et la bureaucratie prussiennes, rallie les petits États allemands en combinant pressions

économiques et militaires et tient tête aux revendications libérales. En 1866, on l’a vu, éclate

une guerre entre la Prusse et l’Autriche (dont l’une des conséquences est l’intégration de

Venise et de sa région à l’Italie nouvellement créée). À l’issue de cette guerre de sept

semaines, les petits États allemands qui avaient appuyé l’Autriche sont forcés de rallier la

Prusse. En 1867, des États allemands du nord se joignent à la Prusse pour former une nouvelle

Confédération. Finalement, la Prusse, alliée aux autres États de la «Petite Allemagne» déclare

la guerre à la France; la guerre de 1870-71 scellera l'unité allemande. En 1871, le roi de Prusse

Guillaume 1

er est proclamé empereur de l’Allemagne au château de Versailles! L’unité

(partielle : l’Autriche n’est pas incluse) survient donc avant la liberté.

5

2. Le IIe Reich

On se trouve donc après 1871 avec un nouveau Reich constitué de 25 États, lesquels

demeurent toutefois dotés d'une assez large autonomie; mais l'existence d'un exécutif fédéral

et le caractère autoritaire de l'ensemble hâtent l'homogénéisation de l'ensemble (sur les plans

financier et judiciaire, notamment). La nouvelle Allemagne dispose d’un parlement national

élu au suffrage universel; mais le chancelier n'étant pas responsable devant lui (il ne répond

qu’à l'empereur), l’Allemagne n’est donc pas un régime parlementaire (comme l’est par

exemple la Grande-Bretagne). De plus, le Reich ayant un caractère fédéral assez décentralisé,

la Prusse, qui représente environ 60% de l’ensemble, maintient un système électoral qui

pondère la représentation des divers ordres. Sur le plan de la légitimité, le nouvel Empire

accorde une importance considérable à son caractère protestant, par opposition à l’Autriche

catholique : ceci permet de rassembler les protestants prussiens et non prussiens, les libéraux

et les conservateurs protestants, mais offrait le désavantage de perpétuer la division entre

Allemands catholiques et protestants. Par ailleurs, l’opposition entre nationalisme

(démocratique) et particularisme (dynastique) n’avait plus de consistance à partir du moment

où l’Empire national s’était réalisé sous l’autorité d’un monarque.

De 1871 à 1879, Bismarck, qui s'appuie au Parlement sur le groupe des «libéraux-

nationaux», qui ont largement renoncé à leurs revendications démocratiques initiales : il crée

la monnaie et la banque communes et lutte contre l'influence catholique (Kulturkampf).

Devant la montée du mouvement ouvrier allemand, que traduit la création du Parti social-

démocrate allemand en 1869, Bismarck répond par la répression - il fait voter en 1878 une loi

anti-socialiste très sévère - mais entreprend du même coup un vaste programme de réformes

sociales (assurances maladie, accident, vieillesse, invalidité), dans lequel on peut voir une

première mouture de l’État-Providence.

La population allemande croît considérablement durant cette période : elle passe de 41

millions en 1871 à 68 millions en 1914, ce qui contraste avec la France dont la population

croît beaucoup moins vite. Les progrès de l'industrie sont extraordinaires et l'Allemagne

devient bientôt le premier État industriel d'Europe. Cette prospérité la protège de troubles

révolutionnaires, mais le parti social-démocrate, libéré des lois anti-socialistes, continue

d'attirer massivement les ouvriers: avec 4 millions de votes en 1912, il devient le premier parti

d'Allemagne. Mais le parti est de moins en moins révolutionnaire et de mieux en mieux

intégré à la société allemande (le sociologue G. Roth parle à ce propos d'«intégration

négative»).

Bismarck doit se retirer en 1890, suite à l'accession au trône du nouvel empereur,

Guillaume II. La politique extérieure de l'Allemagne, jusqu’alors marquée par une très grande

prudence, devient beaucoup plus aventureuse, tournée vers la conquête de colonies. Une Ligue

pangermaniste est créée et divers groupes racistes proclament le droit des peuples porteurs de

culture à coloniser les peuples inférieurs. L'éclatement de la Première guerre mondiale, pour

laquelle les responsabilités sont partagées (mais où l’Allemagne porte celle d’une politique

particulièrement irréfléchie), voit «l'union sacrée» entre tous les partis : un seul député

socialiste, Karl Liebknecht, fils du co-fondateur du parti, votera éventuellement contre l'octroi

des crédits militaires. Très vite, l’Allemagne, alliée à l’Autriche-Hongrie et à l’Empire

Ottoman, se trouve à combattre sur deux fronts. La guerre, la première où les moyens de

destruction techniques sont déployés massivement, est particulièrement meurtrière. Toutefois,

à partir de 1916, le mécontentement devant la stabilisation du front donne lieu à des divisions

au sein du parti social-démocrate et à manifestations pacifistes, organisées par des opposants

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%