Bienvenue dans l`espace naturel expérimental dédié aux papillons

Bienvenue dans l’espace naturel expérimental dédié aux papillons de Grand Quevilly, ou

«zone papillons» ! Cette exposition virtuelle va vous permettre d’y découvrir une faune et

une flore exceptionnelle.

Créée en 2009, avec l’idée de redonner toute sa place à la nature en ville, la zone papillons a

vu un spécialiste des insectes de pencher sur son berceau. Avec l’aide du service des espaces

verts, il a choisi d’implanter quelques plantes et arbustes, puis d’attendre, pour voir si la

nature reprendrait ses droits... Aujourd’hui, le pari est réussi. La zone papillons est devenue

la cité des papillons. Une ville consacrée à la nature. Une ville peuplée de plantes étonnantes

et d’animaux épatants. Tout au long de l’année, cette ville vit au rythme des saisons, des

neiges hivernales aux floraisons printanières. Et l’été, bourdonnements d’insectes,

battements d’ailes de papillons et éclosions de pétales se succèdent. Suivez-nous dans ce

lieu hors du commun, dont nous allons vous raconter les passionnants détails de la vie

quotidienne.

Pour visionner la suite de l’exposition, cliquez sur ce lien.

Pour créer cette cité des papillons, tout commence par le choix d’un terrain inoccupé et

propice au développement de la biodiversité. La terre est labourée, puis deux plantes sont

plantées : la luzerne (Medicago sativa) et le sainfoin (Onobrychis viciifolia). Une importante

mission leur est confiée : rendre le terrain accueillant pour d’autres espèces de plantes et

pour les animaux, notamment les papillons. De leur réussite dépend le succès du projet.

Pour relever le défi, la luzerne et le sainfoin disposent de deux atouts exceptionnels : des

racines qui fixent l’azote de l’air pour le libérer dans le sol sous forme d’engrais, ce qui

permet à d’autres végétaux de se développer ; et une grande capacité à produire du nectar,

qui attire les animaux butineurs.

Très rapidement, l’action des deux pionnières porte ses fruits. La terre, devenue très fertile,

accueille ses premiers nouveaux occupants. La molène noire (verbascum nigrum) et le

réséda jaunâtre (reseda luteola) autrefois utilisé pour teindre les vêtements en jaune,

côtoient les plantes riches en nectar comme le panais (Pastinaca sativa), la berce (Heracleum

sphondylium), et le fenouil (Foeniculum vulgare) à l’odeur anisée. La cité des papillons

commence à prendre vie !

Dans les faubourgs moins humides de la cité, certaines espèces à faibles besoins en eau ont

trouvé refuge. C’est le cas de la vipérine aux fleurs bleu rosé (Echium vulgare), dont le nom

vient d’une ressemblance certaine de sa fleur avec la vipère, du panicaut (Eryngium

campestre), aux allures de chardon bien qu’il appartienne à la famille du persil, et de la

fausse épervière (Picris hieracioides) cousine du pissenlit. Toutes se sont facilement

adaptées à ce nouveau milieu, et y ont élu domicile durablement.

Des espèces encore plus surprenantes, brandissant de remarquables grandes fleurs, se sont

également installées ici. Comme la mauve musquée (Malva moschata) dont la longue corolle

en préfloraison est tordue, ou le coquelicot coulant (Papaver rhoeas), de la famille du pavot.

Non loin de là, d’autres plantes arborant des fleurs plus petites et rapprochées ont aussi pris

leurs quartiers, comme le réséda jaune (Reseda lutea) ou la linaire vulgaire (Linaria vulgaris)

qui sert de garde-manger aux seuls bourdons, suffisamment lourds pour se frayer un chemin

jusqu’à la corolle. Le lamier blanc (Lamium album), qui ressemble à l’ortie mais dont les

feuilles, comestibles, ne piquent pas, a également emménagé dans ce qui est déjà une petite

ville végétale. Tout comme la saponaire officinale (Saponaria officinalis), avec ses grands

pétales roses, longtemps utilisée comme savon, aux propriétés qui intéressent la recherche

pharmaceutique.

Pour visionner la suite de l’exposition, cliquez sur ce lien.

Plantes anciennes et petites nouvelles

Dans la cité des papillons, le restaurant est ouvert à tous, chaque jour. La fleur de la carotte,

(Daucus carota), plante venue d’Iran il y a fort longtemps, offre aux insectes une aire

d’atterrissage commode et de la nourriture abondante, accessible sans trop se fatiguer. C’est

aussi le cas de l’armoise vulgaire (Artemisia vulgaris), parente de la marguerite utilisée en

cuisine pour parfumer les volailles et les gâteaux, de la jacobée (Senecio jacobaea), aussi

appelée herbe de Saint-Jacques, toxique pour les bovins ou les chevaux, ou de la tanaisie

vulgaire (Tanacetum vulgare), très populaire dans la gastronomie moyenâgeuse. Le cirse des

champs (Cirsium arvensis) propose de grandes quantités de nectar au fond de ses tubes tout

comme la magnifique centaurée jacée (Centaurea jacea), dont la floraison permet d’offrir de

la nourriture aux insectes d’avril à août.

Suivant l’exemple de leurs ainées, quelques nouvelles se sont récemment établies en ville et

viennent mêler leurs couleurs aux plus anciennes. Le rose pâle de la coronille bigarrée

(Securigera varia) tranche avec le jaune vif du mélilot officinal (Melilotus officinalis) aux

vertus anti-inflammatoires. La discrète bryone (Bryonia dioica) s’est trouvé pour voisine une

haie de lauriers-cerises, et la solaire pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) illumine ce

panorama.

Cette diversité de populations constituée au fil du temps n’a pas fait disparaître les plantes

qui vivent ici depuis toujours, bien connues de tous, comme le crépide capillaire (Crepis

capillaris), la pâquerette ou le pissenlit. Un nouveau paysage végétal, luxuriant et plein de

vie, s’est créé dans la cité des papillons. Année après année, au printemps, il renait...

Pour visionner la suite de l’exposition, cliquez sur ce lien.

Sauterelles et autres insectes

Si des plantes diverses et variées ont très rapidement établi domicile dans la parcelle, les

insectes n’ont pas tardés à les rejoindre. Absents de la cité des papillons à ses débuts,

certains ont rapidement tenté l’aventure et y sont aujourd’hui chez eux. C’est le cas depuis

plusieurs années de la grande et belle sauterelle verte (Tettigonia viridissima) qui évolue

dans la végétation pour débusquer ses proies, mais aussi pour bénéficier de son humidité et

de son effet de serre. L’adolescente a des ailes plus courtes que les adultes, et une longue

tarière au bout du corps destinée à pondre dans le sol.

Une autre sauterelle, plus petite, s’est installée aux côtés de la verte. C’est la sauterelle de

Rösel (Roeseliana roeselii), du nom du naturaliste qui l’a identifiée, chez laquelle les ailes et

la tarière sont courtes.

Non loin de là, les criquets sont reconnaissables à leurs antennes un peu plus épaisses et

surtout beaucoup plus courtes. Ils ont été rejoints par le gomphocère à deux taches

(Chorthippus biguttulus), et l’oedipode bleuâtre (Oedipoda coerulescens), specimen aux

ailes bleues qui montre que la cité des papillons est devenue une ville-refuge pour toutes

espèces d’habitants.

L’un des cousins de la cigale participe aussi au peuplement de la ville. Le philène (Philaenus

leucophthalmus), malheureusement pour lui, a la particularité d’être un mets de choix qui

attire de nombreux prédateurs. Malgré son nom, pas question de s’en mêler pour le «

gendarme» (Pyrrhocoris apterus). A son programme, pas de maintien de l’ordre mais plutôt

des promenades en famille, au soleil. La couleur de sa carapace prévient les gourmands

qu’ils ne trouveront pas leur compte en le mettant au menu... Un autre insecte, la punaise

(Acanthosoma haemorrhoidale), recherche comme eux la proximité des arbres, mais se

promène toujours en solitaire.

Pour visionner la suite de l’exposition, cliquez sur ce lien.

Coccinelles et autres travailleurs

Une fois les premiers insectes arrivés, la cité des papillons s’est rapidement vue peuplée par

d’autres espèces aux aspects et comportements hétéroclites. Deux représentants de la

famille des coléoptères ont ainsi trouvé leur place dans la cité : la « bête à bon dieu » ou la

coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata), qui occupe ses journée en se

nourrissant de pucerons sur toutes les plantes, jusqu’à cinquante chaque jour ; et un

membre de la famille des cantharides, la cantharide fauve (Rhagonycha fulva), dont la

principale activité est l’accouplement.

Travailleuse infatigable, l’abeille vient chaque jour butiner dans la cité des papillons. Ses

deux pattes sont pleines de pollen de tanaisie, qu’elle transportera ensuite jusqu’à la ruche.

Son cousin le bourdon des pâturages (Megabombus pascuorum), fait sa récolte sur un

capitule de cirse lancéolé. Bourdon à ne pas confondre avec le psithyre sylvestre

(Fernaldepsithyrus sylvestris) ici présent. Cette abeille parasite a pour spécialité d’usurper le

nid de ses congénères plutôt que de construire le sien.

Autre grande travailleuse, la mégachile maritime (Megachile maritima) est une abeille

spécialisée dans un petit nombre de plantes, dont le cirse lancéolé qu’elle a trouvé ici. Ainsi,

au sein de la cité des papillons, un lien naturel vieux de plusieurs milliers d’années entre la

plante et l’insecte est préservé.

Trois autres membres de la famille des hyménoptères sont à l’ouvrage chaque jour en ville :

l’Athalia colibri, ici sur une ombelle de carotte, l’«ouvrière» de la fourmi brune (Formica

fusca), et l’«ouvrière» de la guêpe germanique (Vespula germanica), sur une ombelle de

panais.

Et pendant que tous travaillent, deux diptères de la famille des sarcophagides s’accouplent,

cachés dans la végétation.

Pour visionner la suite de l’exposition, cliquez sur ce lien.

De la chenille au papillon

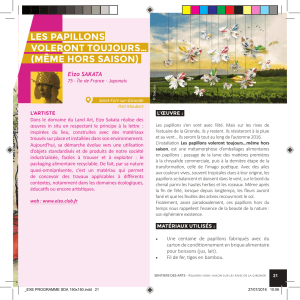

Du bleu, du rouge, de l’orange, du blanc... Ca y est ! Les papillons qui donnent son nom à la

parcelle ont rejoint les rangs des habitants de la cité. Mais sous forme de chenille d’abord...

Probablement à la recherche de nourriture, la magnifique chenille du machaon (Papilio

machaon), se déplace sur des panais. Non loin, une chenille d’écaille cramoisie

(Phragmatobia fuliginosa) se recroqueville pour se protéger tandis que la chenille du

disparate (Porthetria dispar) se promène.

Quelques semaines plus tard, les papillons prennent enfin leurs quartiers. Entre deux

battements d’ailes, ils se nourrissent, se reposent, et se reproduisent ici. Le vulcain (Vanessa

atalanta), se pose souvent pour se réchauffer. Comme tous ses cousins, il a besoin

d’emmagaziner de l’énergie pour pouvoir voler. Cette femelle d’amaryllis (Pyronia tithonus)

est aussi au repos, tandis qu’une autre de tircis (Pararge aegeria) semble attendre un

partenaire.

Sur une herbe haute, une femelle de piéride du navet (Pieris napi) patiente pendant que

monsieur s’abreuve sur une fleur. Au même moment, en attente d’un décollage imminent,

un procris (Coenonympha pamphilus) recharge ses batteries dans l’herbe. Plus méfiante, la

phalène picotée (Ematurga atomaria), cachée dans la végétation, est prête à s’envoler en cas

de danger.

Pour visionner la suite de l’exposition, cliquez sur ce lien.

Araignées et vertébrés

Les insectes présents par centaines ont pourtant été obligés de concéder un peu de terrain à

plus gros qu’eux... Araignée, oiseaux et crapauds n’ont pas demandé la permission de

s’installer ici, mais la biodiversité est ainsi faite qu’elle laisse une place pour tous au sein de

la cité. Les araignées sont présentes en nombre, avec en particulier l’argiope de Brünnich

(Argiope bruennichi), rayée de jaune et noir, et l’araignée diadème (Araneus diadematus),

productrices l’une et l’autre d’une toile verticale. Lors de chaque ponte, l’argiope enferme

ses œufs dans un gros et magnifique cocon aux allures de parchemin et se positionne tout

près, pour s’assurer que personne ne vient contrarier sa progéniture à venir.

6

6

1

/

6

100%