Les multiples conceptions de la justice sociale

Les multiples conceptions de la justice

sociale

Igor Martinache

Alternatives Economiques

n° 336 - juin 2014

Si la justice sociale apparaît comme un

objectif politique

largement

partagé

dans les

programmes et les discours, elle demeure bien

délicate à définir

. Nombreux sont les

chercheurs qui se sont efforcés d'en préciser le sens, mais ils en proposent des

conceptions

différentes,

qui s'affrontent. Tour d'horizon.

1. L'égalité, mais de quoi ?

Pour Alexis de Tocqueville, auteur notamment de

De la démocratie en Amérique

(1835-1840), la démocratie ne désigne pas seulement un régime politique mais, plus

profondément, un état de la société dans lequel ses membres se considèrent d'égale

condition. Il s'agit d'un idéal dont la réalisation passe par un objectif de justice sociale. Or,

cet idéal est lui-même travaillé par plusieurs tensions. On distingue aujourd'hui en général

trois formes de justice sociale dans les sociétés démocratiques contemporaines selon le

type d'égalité qu'elles cherchent à instaurer.

La justice dite "commutative" ou universaliste vise l'égalité des droits. Il s'agit de veiller à ce

que les règles soient les mêmes pour tous, et donc à exclure toute forme de privilèges

propres aux sociétés d'ordres ou de castes. C'est elle que proclame la Déclaration

universelle des droits de l'homme du 26 août 1789 et la seule que reconnaissent les

libertariens (*) les plus ardents, comme l'économiste Friedrich Hayek ou le philosophe

Robert Nozick. Si le premier considère la justice sociale comme un

"

vocable vide de sens

"

, il

tient malgré tout le marché comme la seule instance impartiale capable de garantir que

chacun est récompensé suivant ses mérites. Dans cette perspective, les inégalités peuvent

être justes si elles découlent de procédures qui le sont, et elles sont même inévitables.

Chercher à les contrôler conduirait à ses yeux sur la

"route de la servitude"

d'un totalitarisme

socialiste.

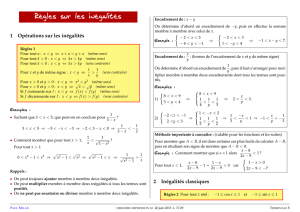

Un système fiscal faiblement progressif ou franchement régressif ?

Cliquez pour agrandir l'image

Déjà promue par Aristote dans l'

Ethique à Nicomaque

, la justice distributive, ou

différentialiste, met, elle, l'accent sur l'égalité des chances, ce qui n'exclut pas des inégalités

de traitement, au moins temporaires, pour corriger des handicaps individuels ou collectifs.

Tel est le socle par exemple des politiques dites de "discrimination positive" mises en oeuvre

en Inde, aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud pour corriger les effets toujours sensibles

d'oppressions du passé. Là aussi, la justice réside d'abord dans les procédures et s'inscrit

dans une vision compétitive de la société s'accommodant de fortes inégalités de situations.

Seule la justice correctrice met en avant l'égalité des positions atteintes et non initiales.

Plusieurs sociologues s'en sont récemment faits les avocats face à la promotion du slogan

de l'égalité des chances

[1]

. Ils pointent ainsi la confusion entourant la définition du mérite,

entre talents "naturels" et efforts personnels, et l'impossibilité de l'isoler d'autres facteurs de

réussite arbitraires (héritages économiques ou culturels, environnement institutionnel,

chance, etc.). Plus encore, ils avancent qu'une méritocratie (*) n'est pas seulement

impossible mais qu'elle est aussi indésirable. Elle impose en effet à tous une certaine

conception de la réussite à l'exclusion d'autres et favorise les

"maladies de l'excellence"

(stress,

burn-out

ou dépression). Concédant au mérite un rôle d'aiguillon, Marie Duru-Bellat

plaide néanmoins pour que l'on reconnaisse ses multiples dimensions et le fait que

"

le

mérite n'est rien d'autre que ce que la société choisit de rémunérer pour orienter les actions

de ses membres

"

.

2. La justice comme équité

Faut-il dès lors prendre acte de la pluralité des conceptions de la justice et abandonner

l'idée de poser certains principes de portée universelle ? Non, selon John Rawls, qui a

développé à partir de la fin des années 1950 une théorie de la

"justice comme équité"

. Il

entend en particulier dépasser les approches utilitaristes (*) élaborées par des auteurs

divers comme Jeremy Bentham, James Mill ou Henry Sidgwick, qui considèrent qu'une

société juste est celle dont les institutions optimisent la somme des satisfactions

individuelles, quitte à sacrifier les libertés de quelques-uns.

Dans la lignée d'Emmanuel Kant et de Jean-Jacques Rousseau, Rawls défend au contraire

une approche contractualiste (*) de la société, où l'équité désigne la reconnaissance

mutuelle nécessaire entre des membres rationnels. Pour déterminer les principes

acceptables par tous, il propose de partir d'une situation fictive, la "position originelle", où

chacun serait placé derrière un voile d'ignorance, l'empêchant de connaître non seulement

sa place dans la société mais également ses capacités naturelles, son caractère

psychologique et sa propre conception du bien ou son projet de vie.

Dans une telle situation, chacun privilégierait nécessairement deux principes à tout autre,

utilitariste ou libéral notamment : le "principe de liberté" suivant lequel

"

chaque personne

doit

avoir un

droit égal au système le plus étendu de libertés de base égales pour tous qui soit

compatible avec le même système pour les autres

"

et un "principe de différence" qui pose

que

"

les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la

fois, (a) l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun

et (b) qu'elles soient attachées à des positions et des fonctions ouvertes à tous

"

.

Ces principes sont eux-mêmes organisés suivant un ordre de priorité absolue où le critère

suivant n'est examiné que si le précédent est satisfait. Le respect des libertés de base vient

ainsi avant l'égalité des chances, laquelle est elle-même devant le fait que toute inégalité de

position ne peut se justifier que si elle profite à tous, et en particulier aux plus défavorisés -

critère que les économistes qualifient de "maximin", une notion que Rawls conteste, mais

qu'il utilise malgré tout. Le concept de justice ainsi défini, s'appliquant à la structure de base

de la société, constitue le socle indispensable de toute démocratie - que Rawls prend aussi

soin de distinguer de la méritocratie -, sans empêcher le déploiement ensuite en leur sein de

conceptions particulières de la justice ou du bien.

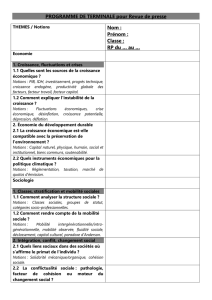

Répartition du revenu global en France par tranche de niveaux de vie en 2011, en %

Cliquez pour agrandir l'image

Au début des années 1980, le juriste Ronald Dworkin va développer dans une série

d'articles une approche de l'union sociale quelque peu distincte de celle de Rawls. La justice

y réside dans le fait de réduire au maximum l'arbitraire, entendu comme tout ce qui ne

relève pas de choix individuels. Pour en esquisser les institutions, il imagine à son tour deux

dispositifs théoriques. Le premier est une vente aux enchères fictive, où seraient proposées

toutes les ressources désirables de l'existence et où chaque participant disposerait du

même pouvoir d'achat. A la fin, chacun doit préférer son propre panier à ceux de tous les

autres, ce que l'auteur qualifie de

"test de l'envie"

. Pour résoudre ensuite le problème de

l'inégale répartition des handicaps naturels, Dworkin propose un système d'assurances fictif.

Placé derrière un voile d'ignorance, chacun exprimerait le montant de la prime qu'il serait

prêt à verser s'il s'avérait affecté d'un tel désavantage, ce qui permet de déduire le montant

des primes à verser. Dans cette conception compensatrice de la justice, les inégalités

résultantes seraient toutes justes, dans la mesure où elles ne résulteraient que d'arbitrages

individuels, entre travail et loisirs, ou de prise de risque, par exemple, et non des

circonstances.

3. Une égale capacité à choisir notre destin

La théorie de Rawls a depuis 1971 connu de nombreux prolongements, discussions et

appropriations politiques contrastées

[2]

, rappelant que les idées n'ont pas un sens et une

force intrinsèques. On tend ainsi à exagérer l'opposition entre John Rawls et Amartya Sen.

S'il critique son insuffisante attention aux comportements concrets, Sen amende bien plus

qu'il ne réfute la théorie de Rawls. Envisagée comme un idéal vers lequel tendre, la justice

réside d'abord dans la résorption des

"injustices intolérables"

, comme l'esclavage, et dans

l'égalisation des "capabilités", c'est-à-dire l'accès à un ensemble d'états et d'aptitudes

(santé, éducation, logements!) qui lui permettent de réaliser son projet de vie. Il s'agit ainsi

d'aller au-delà des libertés formelles pour se préoccuper des libertés réelles.

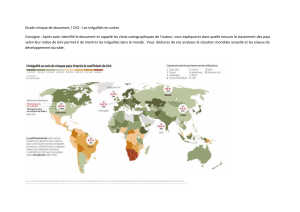

Evolution du coefficient de Gini

Cliquez pour agrandir l'image

Bien que Rawls ou Sen se disent attentifs à la pluralité des valeurs, les auteurs regroupés

sous l'étiquette de "communautariens" comme Michael Sandel, Charles Taylor ou Alasdair

MacIntyre dénoncent l'individualisme sous-jacent à ces théories libérales. Ils font valoir que

nous sommes chacun déjà inscrits dans des groupes culturels différents au sein d'une

même nation qui nous transmettent un certain nombre de valeurs et de fins auxquelles il

s'agit de reconnaître une égale valeur, sous certaines conditions.

Le défi d'une justice globale

La plupart des réflexions sur la justice sociale s'inscrivent plus ou moins implicitement dans

le cadre la communauté nationale. Or, la mondialisation économique et culturelle comme la

montée des enjeux écologiques incitent aujourd'hui à élargir la focale au niveau planétaire.

Dans un récent ouvrage [1], Marie Duru-Bellat relaie ainsi les travaux de Branko Milanovic

qui pointent que les inégalités de revenus sont plus fortes à ce niveau qu'à l'intérieur des

Etats. En considérant le monde comme un seul pays, l'indice ou coefficient de Gini (*) y est

de 0,7, soit plus que celui des pays les plus inégalitaires, Brésil et Afrique du Sud (0,6). Plus

encore, il montre que pas moins de 60 % de notre revenu dépend du pays où l'on naît,

auxquels s'ajoutent 20 % tenant à l'origine sociale, soit une

"prime à la naissance"

qui

relativise fortement la croyance au mérite.

S'interroger sur la justice revient à se demander qui et quoi comparer, explique alors la

sociologue. La mise en oeuvre d'une justice globale est cependant loin de faire consensus.

Deux courants s'opposent : d'un côté, les "étatistes", pour lesquels le cadre national

demeure l'échelle pertinente de la solidarité, et les "cosmopolitistes", comme Amartya Sen

ou Thomas Pogge, qui considèrent que les principes de justice devant organiser la

distribution des libertés et des biens primordiaux doivent s'appliquer au niveau global.

Prenant aussi acte des diverses externalités des inégalités révélées par plusieurs travaux,

Marie Duru-Bellat appelle à prendre au sérieux la question de la décroissance, qui n'est

autre que celle de la finitude des ressources. Reste, enfin, la question cruciale des espaces

de délibération collective où puissent s'élaborer des règles concrétisant ces principes.

Au-delà des actuelles instances internationales laissant les Etats parler au nom de leurs

citoyens, et sans attendre la constitution d'un hypothétique Etat mondial.

[1]

Pour une planète équitable. L'urgence d'une justice globale

, La République des idées-Le

Seuil, 2014.

Dans

Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l'égalité,

publié en 1983, Michael

Walzer défend une approche qu'il qualifie de l'

"égalité complexe"

. Les biens sociaux à

répartir sont pour lui investis de significations et de modes de fonctionnement différents qui

renvoient à des sphères d'activité distinctes qui doivent être autonomes les unes des autres,

comme le marché, la politique ou la religion. Pour Walzer, une distribution inégale peut être

légitime dans certaines sphères, et l'injustice réside essentiellement dans la prétention à

convertir la valeur d'un bien d'une sphère à l'autre, par exemple son patrimoine économique

en influence politique. Ce faisant, il n'existe pas de critère unique pour classer les membres

de la société, ce qui tend aussi à pacifier leurs relations.

Les différentes approches communautariennes ont à leur tour été attaquées, notamment par

certains tenants du marxisme, pour avoir déplacé l'enjeu de la justice sociale du terrain

économique vers le culturel. En accompagnant les revendications à une égale

reconnaissance des identités collectives, nationalistes, "ethniques" ou sexuelles, elles

auraient éclipsé les luttes contre l'exploitation et pour une redistribution (*) plus juste des

ressources matérielles.

Pour Nancy Fraser, l'opposition entre politiques de reconnaissance et politiques de

redistribution est cependant un leurre, le véritable clivage passe en réalité entre politiques

correctrices, qui ne s'attaquent qu'aux symptômes, et politiques de transformation, qui visent

à modifier la structure sociale. Ainsi, il ne s'agit pas simplement, comme le préconisent les

tenants du multiculturalisme, de reconnaître une égale dignité à toutes les identités, mais au

contraire de les déconstruire pour éviter leur essentialisation en attribuant un statut égal à

leurs membres. La justice sociale réside d'abord, pour elle, dans la possibilité de chaque

membre de la société de participer à parts égales aux interactions qui la constituent, et en

particulier aux délibérations par lesquelles se détermine le bien commun. On retrouve ce

faisant l'accent que Rawls mettait sur les libertés politiques et le

"pluralisme raisonné"

promu

par Sen, pour qui l'approfondissement de la justice sociale est inséparable de celui de la

démocratie.

* Libertariens : penseurs qui ont en commun d'ériger la liberté individuelle en valeur

politique suprême et qui s'opposent notamment à l'existence de l'Etat.

* Méritocratie : société littéralement gouvernée par le mérite. Autrement dit dans

laquelle toutes les places et les biens seraient répartis en fonction du seul mérite de

ses membres.

* Utilitarisme : doctrine philosophico-économique qui se préoccupe avant tout des

conséquences des actions sur le bien-être des agents.

* Contractualisme : doctrine philosophique qui envisage la société comme un contrat

passé entre les différents individus qui la composent.

* Redistribution : dispositifs de prélèvements et de prestations qui modifient la

répartition primaire des revenus. On distingue la redistribution verticale, qui atténue les

inégalités de richesse, et la redistribution horizontale, qui s'exerce de catégories

épargnées par un risque vers celles qui le subissent (bien portants vers malades,

actifs vers retraités, etc.).

En savoir plus

"Les théories contemporaines de la

justice sociale

: une introduction",

par Bertrand

Guillarme,

Pouvoirs

n° 94, 2000, pp. 31-47.

Théorie de la justice

, par John Rawls, Le Seuil, 1997.

L'idée de justice

, par Amartya Sen, Flammarion, 2010.

Qu'est-ce que la

justice sociale

? Reconnaissance et

redistribution

,

par Nancy Fraser,

La Découverte, 2011.

Les théories de la justice, une introduction. Libéraux, utilitaristes, libertariens,

marxistes, communautariens, féministes...,

par Will Kymlicka, La Découverte, 1999.

Igor Martinache

Alternatives Economiques

n° 336 - juin 2014

Notes

(1)

Voir entre autres

Le mérite contre la justice

, par Marie Duru-Bellat, coll. Nouveaux

débats, Les Presses de Sciences-Po, 2009 et

Les places et les chances. Repenser la

justice sociale,

par François Dubet, La République des idées-Le Seuil, 2010.

(2)

Voir "Le "professeur Rawls" et le "Nobel des pauvres"", par Mathieu Hauchecorne,

Actes de la recherche en sciences sociales

nos 176-177, 2009, pp. 94-113.

AEWEB

© Alternatives Economiques. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle des pages publiées sur ce site à des fins professionnelles

ou commerciales est soumise à l’autorisation d'Alternatives Economiques (Tel : (33) 03 80 48 10 25 -

).

En cas de reprise à des fins strictement privées et non commerciales merci de bien vouloir mentionner la source, faire figurer notre logo et établir un

lien actif vers notre site internet

www.alternatives-economiques.fr

.

La protection

sociale :

quels débats ?

Quelles réformes ?

Cahiers français

n° 358

L’État-providence

en débat

32

L’État-providence

en débat

L’État-

providence : quel

équilibre entre

assurance et

assistance ?

La lente construction de l’État-providence

en France a paru tout d’abord hésiter entre

une approche assistancielle apportant

un secours aux personnes incapables

de satisfaire à leurs besoins élémentaires

et privées de la solidarité familiale, et

une logique assurantielle liant des droits

sociaux à la place occupée par les

individus dans le processus productif.

C’est ce second modèle, seul à même

de répondre à la précarité de la classe

ouvrière, qui va progressivement s’imposer

– 1945 marquera sa consécration avec la

création de la Sécurité sociale –, non sans

laisser pourtant à l’assistance une place

pour certaines catégories de la population

exclues du monde des actifs, personnes

âgées ou handicapés principalement.

Mais le développement d’un chômage de

masse a remis en question les dispositifs

de protection liés à l’activité, aussi à partir

des années 1980 assiste-t-on à un retour

de plus en plus prononcé, selon des visées

et des modalités renouvelées, des logiques

assistancielles. Robert Lafore explique qu’il

s’agit là d’un véritable renversement des

équilibres : les décloisonnements entre

assurance et assistance se multiplient, la

notion d’« assuré social » ne gardant tout

son sens que pour le noyau central des

actifs protégés, et celle d’« allocataire »

n’étant donc plus du tout circonscrite

à des catégories bien spécifiques.

C. F.

L’État-providence français est établi sur deux

fondements distincts : d’une part, puisant dans les

longues traditions de la charité et de la philanthropie

tout en voulant les dépasser, les lois d’assistance adoptées

pour l’essentiel entre 1889 et 1914 par les majorités

républicaines ; d’autre part, inspirées par les législations

bismarckiennes de la période 1883-1889, les assurances

sociales qui débouchent en 1945 sur l’institution phare

de notre protection sociale contemporaine, la Sécurité

sociale (1).

Ainsi, le système français articule deux logiques tant

du point de vue de leurs fondements conceptuels que des

techniques de mise en œuvre : l’assistance et l’assurance.

Chacune représente, lorsqu’on s’attache à en dégager

les traits caractéristiques, un modèle spécifique bâti

selon un agencement propre d’éléments qui constituent

une forme de « répertoire » (2) dans lequel sont liés

logiquement des principes fondateurs, des conceptions

relatives aux événements ou situations à prendre en

charge, des catégories de bénéficiaires, des formes de

droits à prestations et enfin des dispositifs organisationnels

habilités à les mettre en œuvre.

Si l’on veut bien entendre par « institution » un ensemble

cohérent qui relie des finalités et des valeurs, des visions

relatives aux problèmes à traiter et des organisations

articulant interventions et structures d’action, on peut

dire que deux univers institutionnels se partagent le

champ de la protection sociale française : l’assurantiel et

l’assistanciel.

Quelle place leur revient respectivement et quel est

l’équilibre établi entre eux de façon à conférer à cet

ensemble une certaine cohérence et par là une efficience

minimale ? Tel est l’objet des développements qui

suivent.

La réponse est complexe car loin des constructions

théoriques toujours élaborées a posteriori, les dispositifs

de la protection sociale ont été produits et ont évolué dans

des contextes historiques spécifiques, en réponse à des

problèmes concrets, et ont été établis à travers des nœuds

de contradictions obligeant à des accommodements et des

compromis. Bien plus donc que l’application de systèmes

préalablement pensés qu’il aurait suffi de mettre en œuvre,

les institutions sociales sont le résultat de tâtonnements

et d’expériences multiples, ce qui confère à chaque

dispositif son irréductible originalité et rend toute approche

systématique périlleuse. On peut cependant, au risque du

schématisme, tenter de démêler les parts de l’assurance

et celles de l’assistance dans la protection sociale puisque

d’un côté l’histoire nous a légué un héritage où chacun

des modèles s’est structuré à des périodes différentes et

que de l’autre ils empruntent des formes suffisamment

spécifiques pour que l’on puisse les distinguer et juger de

leurs rapports réciproques.

(1) Renard D. (1995), « Intervention de l’État et genèse de la protec-

tion sociale en France (1880-1940) », Lien social et politiques, RIAC,

n° 33, p. 13.

(2) Palier B. (2005), Gouverner la Sécurité sociale, Paris, PUF, not.

p. 21 et s.

La protection

sociale :

quels débats ?

Quelles réformes ?

Cahiers français

n° 358

L’État-providence

en débat

33

Le mouvement historique de l’institutionnalisation

de la protection sociale en France peut fournir un fil

conducteur.

Dans une première phase, la plus longue – de la fin

du XIXe siècle aux années 1970-1980 –, on assiste à la

progressive domination des assurances sociales dont la

victoire est scellée avec l’institution de la Sécurité sociale

en 1945 ; cette dernière renvoie l’assistance à un rôle de

complément, certes restructuré à compter des années

1950-1960, mais de portée limitée. Ces arrangements

entre assistance et assurance constituent naturellement

l’héritage dont il convient de partir si l’on veut apprécier

les mutations qui surviennent à compter de la décennie

1980-1990.

Mutations ouvrant la seconde phase, avec un ensemble de

recompositions entre assurance et assistance qui répondent

à des logiques adaptatives liées aux difficultés rencontrées

dans le cadre des équilibres antérieurs. Il convient d’en

prendre la mesure de façon à évaluer le potentiel de

changements plus profonds qu’elle renferme.

L’héritage : la domination

progressive du modèle

assurantiel

La protection sociale mit en France plusieurs décennies

à se stabiliser en un ensemble couvrant la plus grande

partie de la population, au contraire d’autres pays où les

éléments essentiels de ces politiques furent en place bien

plus précocement (3). Abstenons-nous ici d’examiner les

raisons complexes d’un tel retard qui renvoient à un certain

nombre de déterminations tant économiques que politiques

et idéologiques (4). Ce qui frappe l’observateur, c’est qu’un

des enjeux forts de la création de ces institutions concerna

le rôle à accorder à l’assistance et à l’assurance.

Malgré un renouvellement de ses

formes…

De la fin du XIXe siècle à 1930, date de création d’un

ensemble conséquent d’institutions assurantielles, on peut

lire l’histoire de l’État-providence à la française comme

une tension entre l’assistance et l’assurance : la première,

solidement établie sur un corpus de textes à partir de

1889, épousait la vision républicaine du social mais était

inefficace face aux problèmes sociaux émergeants ; la

seconde, malgré sa pertinence évidente pour affronter les

situations concrètes, se voyait contestée dans son principe

et ne put s’imposer que très difficilement (5).

Certes les lois d’assistance adoptées entre 1889

et 1914 (lois relatives aux « enfants maltraités et

moralement abandonnés » puis aux « enfants assistés », à

l’« assistance médicale gratuite », aux « vieillards, infirmes

et incurables » et enfin aux « femmes en couches » et aux

« familles nombreuses et nécessiteuses ») constituent une

rupture indéniable avec les formes antérieures d’aide et

de secours aux « indigents ». Elles reposent sur l’idée de

« droit à l’assistance » : une obligation juridique pèse sur

les collectivités publiques débitrices des aides qui doivent

en conséquence s’en acquitter à l’égard des personnes

entrant dans les conditions légales pour y prétendre.

Cela implique des prestations matérielles d’entretien et

l’accueil dans des établissements spécialisés (hospices,

orphelinats, asiles). Cette obligation doit être assurée dans

le cadre territorial le plus proche des bénéficiaires, d’où

à l’origine le choix de l’échelon communal. Mais cette

aide publique doit rester subsidiaire : elle ne peut que

suppléer à l’incapacité personnelle à satisfaire des besoins

matériels de base dûment constatés, et à l’incapacité des

alliés et membres de la famille à le faire dans le cadre des

obligations alimentaires civiles.

Le modèle assistanciel reste profondément ancré dans

un état et une vision de la société. Celui-là renvoie à une

économie encore fortement centrée sur la petite propriété

productive, alors même que le capitalisme industriel va

progressivement imposer ses formes de mise au travail

et remettre en cause la protection par le patrimoine ; et

celle-ci à une conception « familialiste » de la solidarité.

Seules les personnes légitimement déliées de l’obligation

du travail et ne disposant pas d’appuis familiaux sont

éligibles à l’aide publique (enfants, invalides, vieillards

et personnes en charge d’enfants). Les dimensions

modernistes des dispositifs originaires de l’assistance

ne doivent donc pas masquer deux faits : d’une part,

l’assistance publique prolonge la conception antérieure des

problèmes sociaux en termes de pauvreté, de « besoin »,

d’« impécuniosité », conçus comme la conséquence de

ratés des modes légitimes d’entretien et de solidarité que

l’État ne doit pallier que minimalement pour ne pas altérer

les obligations sociales de droit commun ; d’autre part,

l’assistance publique, bien que fille de la République et

de la citoyenneté politique, n’assume pas des objectifs de

lutte contre les inégalités, de redistribution massive des

richesses et par là de changement social ; elle s’ancre dans

des logiques tout à la fois libérales et conservatrices, dans

une recherche d’équilibre social et politique (6).

(3) V Merrien. F-X., Parchet R., Kernen A. (2005), L’État social : une

perspective internationale, Paris, A. Colin ; v. aussi, récemment réédité :

Durand P. (2005), La politique contemporaine de Sécurité sociale, Paris,

Dalloz, not. pp. 27-165.

(4) V. les trois volumes publiés par la MIRE : Mire, Rencontres et Re-

cherches, Comparer les systèmes de protection sociale en Europe, vol.

1 Rencontres d’Oxford, 1995 ; vol. 2 Rencontres de Berlin, 1996 ; vol.

3 Rencontres de Florence, 1997 ; v. aussi, Revue française des affaires

sociales, n° 1, janv-mars 2002, Protection sociale aux États-Unis ; Rev.

franç. aff. sociales, n° 4, oct.-déc. 2003, L’État-providence nordique.

(5) Hesse P.-J., Le Crom J.-P. (2000), « Entre salariat, travail et besoin,

les fondements ambigus de la protection sociale au tournant des années

quarante », Revue française des affaires sociales, n° 3-4, p. 17.

(6) Donzelot J. (1984), L’invention du social, essai sur le déclin des

passions politiques, Paris, Fayard.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%