pourquoi les conséquences économiques de la crise - CFE-CGC

POURQUOI

LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

DE LA CRISE FINANCIÈRE

PÈSERONT LONGTEMPS

SUR LA CROISSANCE

Angel Asensio

Juillet 2011

Recherche effectuée dans le cadre d’une convention conclue

entre l’Institut de Recherches Économiques et Sociales (IRES) et la CFE-CGC

RÉSUMÉ

Trois ans après la crise de la finance internationale, les places boursières ont sensible-

ment récupéré, les banques font à nouveau des profits et l'activité économique reprend

des couleurs... La rédaction de cette étude a été ordonnée en juillet 2011, avant la nouvelle

dégradation du contexte économique et financier international. Mais au-delà de l'optimisme

qu'affichent les conjoncturistes, de nombreux signes indiquent que les choses sont loin

d'être rentrées dans l'ordre.

Alors que la pensée dominante ne peut comprendre la crise qu'en l'attribuant à des

erreurs de politique économique, au laxisme des autorités de régulation ou à des « distor-

sions de concurrence », l'approche postkeynésienne qui inspire la présente étude rejette

la dénaturation de la pensée de Keynes à laquelle s'est livré le courant de pensée domi-

nant depuis la parution en 1936 de

La Théorie Générale

. Elle récuse en particulier l'auto-

régulation des marchés concurrentiels, et voit dans l'intervention des pouvoirs et institu-

tions publics l'un des rouages du bon fonctionnement du système ; de sorte qu'en

l'absence de stabilisateurs tels que les lois, l'action des syndicats ou l'intervention des

pouvoirs publics, le système économique pourrait se révéler violemment instable.

L'instabilité potentielle des marchés provient de l'absence de fondements objectifs à la

quantification des risques, c'est-à-dire, de la nature fondamentalement incertaine du

futur. La crise s'explique alors comme une défaillance due à l'imprévisibilité du système ;

elle ne requiert pas d'hypothèses plus ou moins réalistes concernant l'incompétence, la

malveillance ou le laxisme des pouvoirs publics (sans pour autant les écarter).

L'étude appréhende sur ces bases les obstacles que les systèmes économiques impactés

par les désordres financiers auront à franchir pour éviter que la reprise ne s'enlise dans

les difficultés qui se profilent. Certaines de ces difficultés sont liées aux effets délétères de

la perte de confiance des agents économiques, d'autres sont liées à la dégradation des

finances publiques et à l'injection massive de liquidités par les banques centrales. Les

réponses qui commencent à être apportées (restrictions monétaires, budgétaires et

fiscales) sont des « solutions » conçues par le courant de pensée dominant pour un système

aux propriétés supposées d'autorégulation. Ces réponses aussi auront une incidence

négative, ce qui laisse entrevoir une longue période de croissance faible et fragile, si tant

est qu'une nouvelle déflagration puisse être évitée.

3

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ........................................................................................................................................................................................................................................... 3

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................................................................................................ 5

INTRODUCTION .................................................................................................................................................................................................................... 7

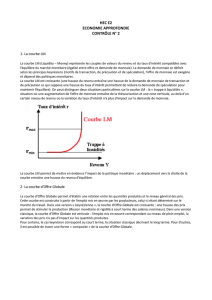

PREMIÈRE PARTIE – COMPRENDRE LA CRISE – OUTILS CONCEPTUELS ......................................... 11

I. Les insuffisances de l'appareil conceptuel dominant ...................................................................................... 11

A. La thèse de la surabondance de monnaie (Money glut)

............................................................................... 12

B. La thèse de la surabondance d'épargne (Saving glut)

.................................................................................... 15

C. Déficiences de marchés

........................................................................................................................................................................ 22

II. L'apport du courant postkeynésien à la compréhension de la crise ........................................... 24

A. Incertitude et possibilité de la crise

......................................................................................................................................... 24

B. Le désarroi des marchés concurrentiels

............................................................................................................................ 26

C. Fluctuations et crises, les apports de Keynes et Minsky

................................................................................. 30

Conclusion ............................................................................................................................................................................................................................ 33

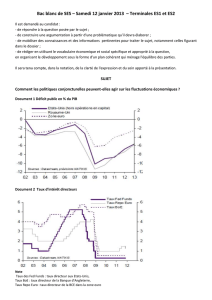

DEUXIÈME PARTIE – LE DIFFICILE RETOUR DE LA CROISSANCE................................................................. 35

Introduction ........................................................................................................................................................................................................................ 35

III. Les conséquences économiques de la crise financière .......................................................................... 37

A. Une dégradation des conditions de financement

................................................................................................. 37

B. Demande privée : le poids des prévisions à long terme

................................................................................. 43

C. Les problèmes à retardement

........................................................................................................................................................ 49

IV. Les politiques publiques empêtrées .................................................................................................................................. 56

A. La nature du problème et le point de vue du courant de pensée dominant

.......................... 56

B. Les difficultés seront aggravées par les politiques orthodoxes

............................................................. 60

C. Propositions pour débrider la reprise

................................................................................................................................... 63

CONCLUSION ........................................................................................................................................................................................................................... 66

ANNEXES ....................................................................................................................................................................................................................................... 68

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .......................................................................................................................................................... 75

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

1

/

80

100%