TP 4 Isostasie et dynamique de la lithosphère continentale

• 28

TP 4 Isostasie et dynamique de la lithosphère continentale – Le modèle de PRATT

La caractérisation

du domaine

continental :

lithosphère

continentale,

reliefs et

épaisseur

crustale (1-B-1)

Problématique

scientifique

Dans la première moitié

du XVIIIe siècle, le géo-

physicien Pierre BOUGUER

(1698 – 1758) constate que

l’intensité de la pesanteur

qu’il mesure dans les zones

de montagnes est infé-

rieure à la valeur théorique

calculée pour ce genre de

région. Cette différence a

été qualiée d’anomalie

de Bouguer négative. Elle

conduit à l’idée que dans

les zones montagneuses,

le relief, qui constitue un

excédent de masse, serait

compensé en profondeur

par un décit de masse.

Cette compensation per-

mettrait aux roches de la

surface terrestre de reposer

en équilibre sur des roches

plus profondes. Comment

représenter cet équilibre à

l’aide d’un modèle ?

Mode opératoire

Avant le TP

Pendant le TP

Les anomalies gravimétriques mises en évidence par

P. BOUGUER ont conduit plus tard à deux modèles

différents illustrant l’équilibre entre lithosphère et

asthénosphère (NB : entités inconnues à l’époque) :

celui de PRATT (1854) et celui d’AIRY (1855).

On réalise à l’aide de la maquette le montage qui

correspond au modèle de PRATT. Le résultat est

représenté par un schéma légendé et commenté.

La maquette est notamment composée de plots

de couleur jaune de masse identique (55 g envi-

ron). Chaque plot comprend deux parties creuses

qui coulissent : on peut ainsi « étirer » un plot

sans changer sa masse, on fait alors varier la masse

volumique (ρ) du plot.

Exemple de consigne donnée aux élèves :

Utilisez le matériel fourni pour réaliser, à partir des

informations ci-dessous, le montage illustrant le

modèle formulé par PRATT. Le montage conçu sera

représenté par un schéma (ou une photographie)

légendé(e) et commenté(e).

Informations à exploiter :

L’isostasie implique qu’au-dessus d'une certaine

profondeur, appelée surface de compensation, la

masse des roches supercielles est partout la même

quelle que soit l'altitude des reliefs. En dessous du

niveau de compensation, il n'y a pas de variations

signicatives de densité. Le modèle de PRATT (1854)

suggère que les montagnes sont composées de

matériaux plus légers que celui des plaines (ou des

océans), ce qui explique le décit d'attraction. Le

modèle suppose qu’au-dessus d’un certain niveau

uniforme, les variations d’altitude s’expliquent par

des variations latérales de masse volumique. Plus

cette dernière est grande, plus la hauteur du relief

est faible et inversement.

Exemple de résultat (les plots utilisés ont la même masse mais ont été plus ou moins « étirés »).

28.indd 28 28/08/12 11:05

29 •

TP de Sciences de la Terre

Matériel nécessaire Ré-

fé-

Modèle de l’isostasie

sur mousse Réf. 507 059

Balance élève écono-

mique 200g / 0,1g

BL-202 Réf. 701 059

Retrouvez le TP

sur www.jeulin.fr

TS

le

TP 4 Isostasie et dynamique de la lithosphère continentale – Le modèle de PRATT

Résultats et exploitations

En résumé

Pour aller plus loin

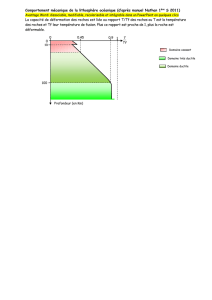

Le modèle de PRATT prévoit l’existence, en

profondeur, d’une surface de compensation

horizontale. Les roches superficielles ter-

restres (« plots jaunes »), organisées en co-

lonnes, n’auraient alors pas toutes la même

densité : celles au cœur du relief seraient

moins denses que celles situées en plaine.

Elles reposeraient toutes sur des roches plus

denses en profondeur (« mousse noire »).

En poussant la réflexion plus loin, on peut

illustrer le modèle formulé par AIRY et

le confronter à celui de PRATT. Les roches

superficielles (représentées par des plots

jaunes) ont toutes la même densité et re-

posent sur des roches plus denses (repré-

sentées par des plots rouges, plus lourds).

Seul le modèle d’AIRY envisage une racine

profonde située sous le relief positif d’une

chaîne de montagnes.

Au relief positif qu'est la chaîne de mon-

tagnes, répond, en profondeur, une impor-

tante racine crustale. Le modèle de PRATT

ne rend pas compte de cela, contrairement

au modèle d’AIRY.

La maquette peut être à nouveau utilisée dans le cadre d’autres notions dont voici quelques

suggestions :

- La disparition des reliefs par érosion se traduit par une remontée de la racine de la chaîne

de montagnes (Thème 1-B-4 - La disparition des reliefs). Cet aspect peut aussi être traité

dans la cadre du rebond post-glaciaire observé en Scandinavie actuellement :

- Les dorsales constituent des zones de fort flux thermique, grâce à la présence du man-

teau de l’asthénosphère près de la surface (décompression adiabatique). Ce phénomène

s’observe aussi dans les zones de rift (Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains / Thème

2-A - Géothermie et propriétés thermiques de la Terre) et permet la fusion partielle des péri-

dotites de l’asthénosphère par décompression adiabatique du manteau.

Trucs et astuces

Afin de réaliser aisément un

schéma légendé à l’échelle

du montage réalisé, on peut

placer un transparent sur une

des façades de la maquette

et dessiner dessus à l’aide de

feutres adaptés.

28.indd 29 28/08/12 11:05

1

/

2

100%