Séance 3

Séance 3

Telles seront les thèses notamment soulignées par T W. Adorno et M Horkheimer, dans

l’immédiat après-guerre. Auschwitz est l’antithèse de la culture, et en même temps le produit

de celle-ci, ou du moins ce que celle-ci a été incapable d’éviter. « Toute culture consécutive à

Auschwitz, y compris sa critique urgente, écrit T. W. Adorno, n’est qu’un tas d’ordures […]

qui plaide pour le maintien d’une culture radicalement coupable et minable se transforme en

collaborateur, alors que celui qui se refuse à la culture contribue immédiatement à la barbarie

que la culture se révéla être

1

».

Depuis l’horreur nazie, aucun « grand récit », même humaniste, aucune autorité culturelle ne

semble plus pouvoir prétendre à une totale légitimité dans le continuum des théories et des

pensées qui jalonnent la civilisation. « Aucune parole résonnant de façon pontifiante, pas

même une parole théologique, précise T. W. Adorno, ne conserve non transformée un droit

après Auschwitz

2

». Les cendres de l’après-Auschwitz retombent lentement sur le sol d’un

chaos pour y ensevelir à tout jamais la crédibilité du discours spéculatif, la lueur de la

métaphysique et, plus généralement, de toute pensée orientée sur l’altérité d’une cause finale

Auschwitz incarne la faillite même des constructions symboliques et théoriques, des récits

ayant fondé la culture : une faillite qui ne pourra que se poursuivre lors de la seconde moitié

du XXe siècle dans la révélation sans cesse recommencée des goulags et des génocides.

La Dialectique de la raison de qu’Adorno et horkheimer publient initialement en 1947

analyse cette faillite en la référant à la raison kantienne et à ses héritages. « Pourquoi

l’humanité, se demandent M. Horkheimer et T. W. Adorno, au lieu de s’engager dans des

conditions vraiment humaines sombrait dans une nouvelle forme de barbarie ?

3

»

L’hypothèse est alors celle d’une « « l’autodestruction de la raison

4

». La raison contiendrait

en elle les germes de son propre anéantissement. Le Logos est né en s’émancipant du Muthos,

mais « la raison ne peut s’empêcher de régresser vers la mythologie

5

». Elle se paralyse elle-

même, se réifie pour retourner au Muthos, pour devenir une gestion aveugle, dont le pouvoir

est d’afficher les apparences de la science toute-puissante.

En d’autres termes, la raison ne fait que gérer l’efficience d’une mécanique générale, sans

prendre en compte les mouvements positifs ou négatifs des pièces de la machine, sans se

soucier de leur sens. Elle se contente de les faire tourner, d’en coordonner les mouvements.

Elle n’est qu’une « planification

6

» à laquelle E. Kant aurait en fait « donné un fondement

transcendantal

7

». « L’ordre totalitaire installe le penser calculateur dans son plein droit et

s’en tient à la science en tant que telle. Il a pour norme sa propre efficience sanguinaire

8

».

M. Horkheimer et T. W. Adorno peuvent désormais associer « la structure architectonique

1

Ibid., p. 444.

2

Ibid., p. 445.

3

Ibid., p. 5.

4

Ibid.

5

Ibid., p. 16.

6

Ibid., p. 98.

7

Ibid.

8

Ibid., p. 97, souligné par nous.

particulière au système kantien […] les pyramides gymniques des orgies bourgeoises et la

hiérarchie des premières loges

9

», en y reconnaissant un mode d’organisation « de la vie

entière privée de toute fin ayant un contenu

10

», bref de toute cause finale. De la sorte,

jugement moral kantien, sous l’effet de la raison, se coordonnerait avec l’immoralité sadienne.

Ainsi, les « équipes sportives modernes dont les activités collectives sont réglées avec une

telle précision qu’aucun membre n’a le moindre doute sur le rôle qu’il doit jouer et qu’un

remplaçant est prêt à se substituer à chacun sont un modèle précis dans les jeux sexuels

collectifs de Juliette, où aucun instant n’est inutilisé, aucun orifice corporel négligé, aucune

fonction ne reste inactive. Dans le sport, comme dans tous les secteurs de la culture de masse,

il règne une activité intense et fonctionnelle

11

». On comprend que cette écroulement de la

raicon transcendante annonce dans le même mouvement la chute des instances qui

l’annonçaient : les « grands récits », les métarécits », et 25 ans après la découverte

d’Auschwitz, lyotard pourra voir dans cette fin des Gr le signe de la postmodernité.

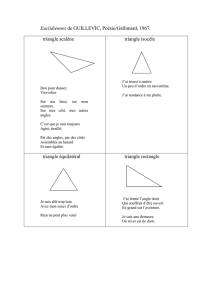

La deuxième grande raison, curieusement vient de la posture des philosophes des années

soixante et du contexte de l’époque. Le contexte était celui du triangle hiérarchisé et d’une

société dont la rigidité devenait insupportable. Ainsi pourra-t-on par exemple se souvenir de

la Chronique de l’école caserne de Jacques Pain et Fernand Oury. D’autre part, ce contexte

coïncide avec l’effritement annoncé des « grands récits » qui, jusque-là, fédéraient la vie

intellectuelle qu’on pourrait qualifier « d’opposition » (de gauche). Il serait ici possible de

situer la reprise de la psychanalyse sous l’arbitraire d’un signifiant lacanien se voulant en

phase avec la logique structuraliste. G. Deleuze et F. Guattari dénoncent ainsi l’aspiration « à

remplir une fonction majeure du langage, faire des offres de service comme langue d’Etat,

langue officielle (la psychanalyse aujourd’hui, qui se veut maîtresse du signifiant, de la

métaphore et du jeu de mots) » (Kplm, 50). Il en va de même pour le marxisme, alors en très

large part oblitéré par une dérive dogmatique basée sur le modèle soviétique, et dont les

principaux représentants politiques en France n’arrivaient pas à se défaire. Ni Lacan, ni Marx.

C’est ainsi que le philosophie émergente va chercher à quitter toute position de synthèse ou de

surplomb, « du haut », ce que Deleuze nommait le « molaire ». Lyotard, quant à lui, fustige

toute posture philosophique qui chercherait du haut de son trône, même pour libérer les

masses, à édicter une « vérité », toujours dogmatique.

On comprend d’ailleurs le retour à Nietzsche chez Deleuze, à la quête d’une philosophie qui

ne serait plus édictée depuis les nuages, depuis le sommet du triangle, mais qui se ferait à

« coups » de marteaux, en renouant avec le sol terrestre, avec les intensités qui circulent à la

surface, le micro-vibrations, ce que Deleuze nomme le « moléculaire ». C’est d’ailleurs le

retour à une philosophie « intensive », que ce soit chez Deleuze ou Lyotard, qui se profile. Il

s’agit de dresser ce que Deleuze nommait une « machine de guerre » contre le vieux triangle,

d’en déconstruire (le mot de derrida) systématiquement les organisations hiérarchisées.

La troisième raison s’oppose à la précédente, et marque toute l’ambiguïté des penseurs de la

postmodernité. Bien évidemment, en s’en prenant au triangle hiérarchisé, c’est l’ordre de

l’oppression qu’entendait critiquer tant Deleuze que Lyotard. T cette oppression a pour nom

au 20ème siècle le capitalisme. Mais le paradoxe est là, le capitalisme ne cherche pas à faire

penser, mais avant tout à capitaliser. Plus il peut capitaliser des flux financiers, mieux il se

porte. Plus ce qui peut le contraindre, comme les instances étatiques, est levé, mieux il se

porte. Parmi ce que peut le contraindre et le réguler, on reconnaît le grand triangle dominé par

9

Ibid., p. 99.

10

Ibid.

11

Ibid., pp. 98-99.

l’état. Aussi, lorsque le capitalisme n’est plus contraint, lorsqu’il n’a plus à s’exercer dans la

cadre d’un triangle avec une instance qui le surplombe, il atteint son bonheur total, se fait flux

financiers et réseaux, et se nomme le néo-libéralisme. Telle est l’ambiguïté : la déconstruction

du triangle tant souhaitée par les philosophes qui entendaient dans les années 70 s’en prendre

à la domination capitalisme n’a fait que le jeu de ce dernier qui, enfin, a pu devenir sauvage,

libéré de toute contrainte et de toute régulation. Telle est notre société actuelle.

Pour aborder ces mutations de la PM, je propose d’interroger, de façon sommaire, deux (trois)

philosophes qui sont emblématiques de la pm : j-f ; lyotard, qui introduit le thème, et G.

Deleuze à qui il faut associer F. Guattari.

1

/

3

100%