1 les especes protegees de mediterranee

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 34

1 LES ESPECES PROTEGEES DE MEDITERRANEE

1.1 PREAMBULE

www.mnhn.fr/mnhn/bimm/protection/ fr/Especes/Fiches/Centrostephanuslongispinus.html

http://nature.ca/notebooks/francais/etorver.htm

Le manque d'équipement d'épuration efficace ainsi que l'émergence des villes côtières induisent

une augmentation des rejets à la mer des déchets ménagère mais aussi des déchets industriels

toxique.

De plus les grands fleuves qui se jettent dans la Méditerranée y charrient des métaux lourds

(cadmium, mercure, chrome, plomb, zinc), des pesticides et des désherbants provenant de notre

mode de vie.

A cela s'ajoutent les déchets solides du à un manque de civisme de l'individu, promeneur

occasionnel ou plongeur aguerrit.

La Méditerranée est aussi un axe de transport maritime qui sillonnée par des navires de

commerce accompagné par son lot de pollutions volontaire ou accidentelle.

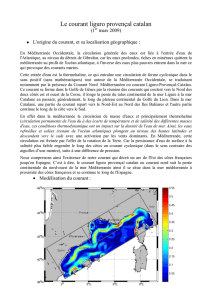

Le facteur aggravant de ces menaces est le fait que la Méditerranée est considéré comme une

mer pratiquement fermé.

La durée de renouvellement des eaux est comprise entre 80 et 100 ans. Une goutte d'eau qui

rentre dans la mer Méditerranée met 80 à 100 ans pour en sortir.

A ces problèmes s'en ajoutent d'autres, dont l'homme est également responsable, qui relèvent

en particulier de la gestion du littoral et des ressources marines.

En 1989, un groupe de travail s'est réuni à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, pour

aborder les problèmes des espèces menacées de la Méditerranée. Parmi celles qui ont été

considérées comme le plus en danger et qui devraient, par conséquent, relever de mesures

urgentes de protection.

Dans le cadre de ce document, je vais citer les espèces portées à ma connaissance à ce jour.

Toutefois, pour connaître la liste exhaustive des espèces protégées, Il est nécessaire de se

renseigner auprès de autorité compétente.

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 35

1.2 LA FLORE

La Posidonie

Posidonia oceanica

La Posidonie est une phanérogame, c'est à dire une

plante à fleurs. Elle constitue des herbiers qui

produisent des quantités importantes d'oxygène et

qui offrent abri, frayère et source importante de

nourriture pour la faune ; ce sont d'extraordinaires

oasis de vie. La Posidonie (qui n'existe qu'en

Méditerranée) se rencontre depuis la surface jusqu'à

30-40 m de profondeur. Fragiles et vulnérables, les

herbiers de Posidonie régressent à cause de la

pollution, des aménagements portuaires, des

endigages et de l'action mécanique des ancres ou des

arts traînants de pêche. La vitesse de croissance des

Posidonies est très lente et leur régression est

irréversible à l'échelle humaine. lorsque les herbiers

diminuent, c'est toute la faune qui y a élu domicile qui

est menacée. Les actions de maîtrise de

l'assainissement et des aménagements, menées dans

notre région, ont permis de ralentir ce phénomène de

régression et parfois même de l'inverser. D'autres

phanérogames marines (Cymodocée, Zostère) forment

des herbiers ponctuels dans des petits fonds. Elles

jouent un rôle similaire à celui de la posidonie.

Protection :protection en France par arrêté du 19

juillet 1988.

La Cymodocée

Cymodocea nodosa

Plante à fleurs aquatique avec racines, tige et feuilles. Ces

dernières sont réunies en petits bouquets dont la base est

un fin rhizome ensablé. Le bord des feuilles est dentelé de

manière caractéristique. La cymodocée se développe dans

les eaux chaudes et peu agitées sur une couche de

sédiments.

Les feuilles mesurent jusqu'à 50 cm de longueur.

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 36

La zostère naine

Nanozosteria noltii

Comme la posidonie et la cymodocée, la zostère est une

plante à fleurs. Elle ressemble à du gazon très fin et se

rencontre le plus souvent sur des fonds alluvionnaires

des lagunes côtières ou en mer ouverte dans les baies

abritées ou à proximité estuaires. Les rhizomes se

développent sous le sédiment et peuvent pousser de

plusieurs dizaines de centimètres par an. Les fleurs

ressemblent à celles des graminées : de petites spathes

discrètes s'observent au printemps. Les minuscules

graines tombent sur le sol et ne germent que si la

salinité est nettement plus faible que celle de la mer. Il

existe aussi une autre zostère en Méditerranée qui ne

se trouve dans les lagunes où la salinité est faible. La

grande zostère,

Zostera marina,

très fréquente sur

les côtes de l'Atlantique est aussi protégée en

Méditerranée.

La Cystoseires Cystoseira amentacea

Genre d'algues plutôt répandues dans les eaux de surface, où

elles forment des populations très importantes le long des côtes

rocheuses les plus exposées à l'action des vagues et les mieux

éclairées. Selon les espèces, la coloration varie du noir presque

uni au brun, au jaune ou au doré. Quelques espèces atteignent 1

m de haut.

C'est une algues qui résiste au fort changement de température

du gel en hiver à l'insolation l'été.

Cette algue craint tous les polluants flottants qui l'atteignent et

disparaît dès qu'il y a une augmentation de nitrate dans l'eau.

C'est donc une espèce indicatrice de la pureté de l'eau.

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 37

1.3 LA FAUNE AQUATIQUE

Le corail rouge Corallium rubrum

Description Colonie arborescente dont les

ramifications s'orientent selon plusieurs plans.

La couleur dominante est le rouge, avec

diverses variantes allant du rouge très foncé,

presque noir, au blanc (très rare). Les polypes

sont blancs, avec 8 tentacules pennés. Le

squelette calcaire, dur mais fragile, est revêtu

d'une couche tissulaire molle.

Dimensions Peut dépasser 30 cm de hauteur.

Caractères distinctifs Structure

arborescente, ramifications sur plusieurs plans ;

consistance rigide ; polypes pennés, blancs.

Biologie Le corail a une reproduction sexuée, avec des larves qui, après une phase embryonnaire

d'environ un mois et quelques jours de vie planctonique, se fixent au substrat en fonction

d'exigences précises, portant notamment sur un éclairage restreint, une salinité constante et

une eau peu agitée. C'est ce qui explique pourquoi le corail est plus commun dans les grottes, où il

pousse vers le bas et n'est pas recouvert par des sédiments. Sa croissance est de 3-4 cm en dix

ans

L'oursin diadème Centrostephanus longispinus

Test rigide, rond, dont les plaques ambulacraires se

caractérisent par des séries régulières de 3 paires de

pores. Les piquants, très longs, très minces et creux,

sont entourés à la base d'une collerette de verticilles

écailleux. La partie dorsale porte des petites épines

claviformes de couleur rouge vif, très mobiles. Le test

est couvert d'un tégument brun violacé. Les piquants

sont rayés, en alternance, de bandes blanchâtres,

violacées ou noires.

le test est de couleur brun violacé assez foncé voire

noir. Les radioles sont annelés de blanc, jaune ou violet.

le diamètre maximal du corps est de 6 cm. Les piquants

primaires peuvent dépasser 70 mm de long alors que les

secondaires ont des longueurs comprises entre 5 et 30

mm.

Cet oursin, qui est l'unique représentant de la famille des diadématidés, est surtout commun dans

les eaux tropicales. C'est un animal plutôt nocturne, qui semble craindre la lumière ; toutefois, en

zone éclairée, ses piquants s'orientent automatiquement vers tout ce qui lui fait de l'ombre. Il se

nourrit d'éponges et sans doute aussi d'algues

E. DESTRIEUX Théorie AFBS www.iffrioul.net/bio 38

Les hippocampe Hippocampus Hippocampus et Hippocampus ramulosus

Il existe deux espèces en France. L'une se trouve en

Méditerranée, et sur les côtes atlantiques jusqu'à la

Manche. Appelée "hippocampe à museau court" :

Hippocampus hippocampus

L'autre fréquente la Méditerranée et les côtes

atlantiques jusqu'en Bretagne: "l'hippocampe à long

bec" ou "hippocampe moucheté ". Hippocampus

ramulosus .

Si Hippocampus hippocampus atteint 7-10 cm, le mâle étant un peu plus grand que la femelle,

Hippocampus ramulosus .présente des tailles variables selon les populations : 12-14 cm à 16-18

cm.

Les deux espèces vivent dans des milieux semblables, constitués d'un fond sableux planté de

posidonies ou de zostères (plantes "supérieures"), mais aussi d'algues fixées sur le substrat. Ce

sont des animaux lents et majestueux voire sensuels.

Les hippocampes n'ont pas d'écaille. La nageoire anale est réduite, plus grande chez la femelle

que chez le mâle. Les branchies sont également réduites, et contenues dans une véritable cavité

qui ne s'ouvre que par une seule petite ouverture, à l'arrière de la tête.

Le corps est recouvert par une sorte de cuirasse osseuse (carène), sous-jacente à la peau, et qui

s'attache le long de la colonne vertébrale. Ce qui fait que la forme de l'animal reste toujours la

même, y compris hors de l'eau. Seuls les nageoires, l'anus et la bouche sortent de cette cuirasse

par des ouvertures étroites. La queue est aussi longue que le corps, et préhensile. Les

hippocampes l'utilisent pour s'accrocher aux plantes ou aux copains. Quand les hippocampes se

déplacent en pleine eau, ils enroulent leur queue en colimaçon. réduisant ainsi du tiers leur

longueur réelle. La tête, qui ressemble à celle d'un cheval, d'où son nom, est de loin la partie la

plus mobile chez les hippocampes, ce qui est un cas unique chez un poisson. Les yeux sont

également mobiles et placés au bout de pédoncules courts qui peuvent se déplacer

indépendamment les uns des autres comme chez les caméléons.

La coloration des deux espèces peut varier selon l'époque de l'année, l'âge, l'état physiologique

et l'excitation sexuelle. Les couleurs habituellement décrites dans la nature se retrouvent chez

les animaux placés dans de grands bacs.

Hippocampus hippocampus possède une série de fines stries de couleur bleu métallique, disposées

en rayons autour de l'oeil et des protubérances caractéristiques. En particulier sur le front et le

sommet de la tête. Le guttulatus, lui, est plus sombre, presque noir, tacheté de petits points

bleus métalliques. Ils possèdent en outre des excroissances en forme de filaments souvent

ramifiés, disposés en deux rangées de part et d'autre de la colonne vertébrale

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%