Table ronde n° 3 : L`activité sportive en altitude Entraînement en

103

XIème Conférence nationale médicale interfédérale

Paris, 24 septembre 2014

Table ronde n° 3 : L’activité sportive en altitude

Docteur Paul ROBACH, Responsable du Pôle Recherche biomédicale Ecole Nationale des

Sports de Montagne, Chamonix ;

Professeur Jean-Paul RICHALET, Hôpital Avicenne. CHU Bobigny. Université Paris 13.

Docteur Laurent GERGELE, Service de réanimation polyvalente et neurologique – CHU de

Saint-Etienne ;

Entraînement en altitude

Docteur Paul ROBACH

Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier les

organisateurs de ce symposium et plus particulièrement les Docteurs MAGALOFF et

ROUSSEAUX-BIANCHI pour m’avoir invité à cette table ronde. L’entrainement des

athlètes en altitude constitue un sujet controversé.

Je vous décrirai brièvement les différentes méthodes d’entrainement en altitude

actuellement en vigueur au sein de la population des athlètes.

Puis, je procèderai à une mise au point succincte sur l’efficacité en matière de

performance de chacune de ces méthodes. Enfin, je fournirai quelques

recommandations d’actualité.

Globalement, nous pouvons relever trois grandes méthodes d’entrainement en

altitude. La première, dite classique ou historique, consiste pour les athlètes à résider et

à s’entrainer en altitude pendant plusieurs semaines.

La seconde, qui constitue une variante de la première, est intitulée « vivre en

haut/s’entrainer en bas ». La dernière est l’entrainement en hypoxie, qui consiste à vivre

en plaine et à s’entrainer dans un environnement d’altitude généralement simulé.

Il est admis depuis plusieurs années que le volume total de globules rouges circulant

dans le corps forme un facteur clé de la performance en endurance.

Or, l’altitude, dans la mesure où elle engendre une situation d’hypoxie et, ce faisant,

stimule l’érythropoïétine, permet d’augmenter le volume total de globules rouges

présents dans le sang.

La méthode dite classique présente un avantage hématologique. En effet, une

augmentation du volume total de globules rouges a pu être observée dans ce cadre,

même chez des athlètes de très haut niveau.

104

XIème Conférence nationale médicale interfédérale

Paris, 24 septembre 2014

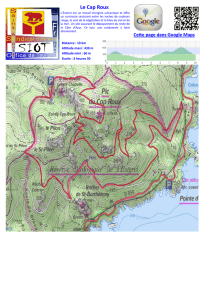

Exposition continue à 3500 mètres (28 jours)

En revanche, aucune étude scientifique contrôlée n’a montré d’effet positif de cette

méthode chez les athlètes élite. L’hypothèse avancée généralement pour expliquer ce

phénomène est que la diminution des capacités d’aérobie engendrée par l’altitude

perturbe l’entrainement à haute intensité. Toutefois, celle-ci n’a jamais été vérifiée

expérimentalement.

La méthode « vivre en haut/s’entrainer en bas » repose sur l’hypothèse selon

laquelle il est possible de bénéficier de la stimulation de l’érythropoïèse tout en

s’affranchissant des contraintes liées à l’entrainement en altitude.

Vivre en haut – s’entraîner en bas

S’agissant de l’évaluation de cette méthode en altitude réelle, une seule étude

contrôlée, menée en 1997 par Lévine, existe à ce jour.

Celle-ci a conclu à une meilleure performance du groupe test sur 5 000 mètres par

rapport au groupe contrôle et au groupe s’étant entrainé avec la méthode dite classique.

En ce qui concerne l’évaluation en altitude simulée, plusieurs études contrôlées ont mis

en évidence une légère amélioration du volume total de globules rouges et de la

consommation maximale d’oxygène, sans toutefois établir d’effet significatif de la

méthode sur la performance en endurance.

105

XIème Conférence nationale médicale interfédérale

Paris, 24 septembre 2014

Centre national de ski nordique

Prémanon-Jura

L’entrainement en hypoxie repose sur une hypothèse périphérique selon laquelle

une amélioration de la fonction musculaire peut être escomptée en combinant le stress

de l’exercice musculaire et le stress hypoxique.

Entraînement en hypoxie

Vivre en bas – s’entraîner en haut

Celui-ci a fait l’objet de nombreuses études, réalisées principalement en altitude

simulée. Toutefois, seuls 50 % d’entre elles ont établi une amélioration de la

performance.

106

XIème Conférence nationale médicale interfédérale

Paris, 24 septembre 2014

En résumé, la méthode classique apparait particulièrement populaire, bien que son

efficacité ne soit pas prouvée sur le plan scientifique. A l’inverse, la méthode « vivre en

haut/s’entrainer en bas » semble offrir des garanties plus importantes.

Quant à l’entrainement en hypoxie, s’il apparait simple à mettre en œuvre, ses

effets positifs sont pour le moins sujets à caution.

Si la méthode choisie est celle intitulée « vivre en haut/s’entrainer en bas », il faut

garder à l’esprit que la dose totale d’hypoxie doit être importante, ce qui n’est possible

qu’avec un séjour de trois semaines minimum et une exposition quotidienne à l’hypoxie

la plus longue possible.

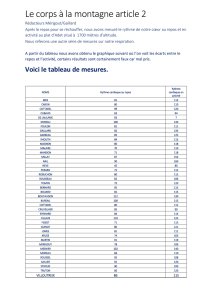

Plus Hbmass de base est élevé, moins la méthode « vivre en haut – s’entraîner en bas » a d’effet sur Hbmass

En ce qui concerne la fourchette d’altitude recommandée, celle-ci varie entre

2 000 mètres et 2 500 mètres.

Résultats négatifs en dépit d’une dose d’hypoxie élevée si l’altitude est trop élevée (3000 m)

Enfin, les scientifiques recommandent d’organiser la compétition immédiatement

après l’entrainement, tandis que les entraineurs estiment qu’un délai de deux semaines

est préférable.

107

XIème Conférence nationale médicale interfédérale

Paris, 24 septembre 2014

Je vous remercie de votre attention.

Actualités sur les pathologies et les traitements liés à la haute altitude

Professeur Jean-Paul RICHALET

Je tiens tout d’abord à adresser mes remerciements à Patrick MAGALOFF et à

Marie-Philippe ROUSSEAUX-BIANCHI de me donner l’opportunité d’évoquer les

pathologies liées à l’altitude. Je tiens tout d’abord à préciser que, à l’inverse de la haute

montagne, la moyenne montagne ne présente que peu de risques.

Les pratiquants de la haute altitude

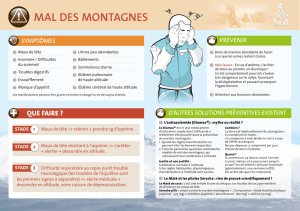

Parmi les pathologies liées à la haute altitude, nous pouvons citer :

x Le mal aigu des montagnes ;

x Les œdèmes pulmonaires et cérébraux, qui forment autant de complications

du mal aigu des montagnes ;

x Les maladies hémorragique, ischémique et thromboembolique ;

x La polyglobulie chronique d’altitude.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%