Prise de décision éthique des affaires : La perspective

13

RIMHE, Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme

n°7 - mai/juin/juillet 2013

Prise de décision éthique des affaires :

La perspective humaniste de Sartre

Benoît CHERRÉ1

Résumé

Dans le domaine de la gestion, l’incertain, l’ambigüe ou le non conventionnel sont souvent source de

tension entre les valeurs du cadre et celles de l’organisation. En éthique, deux courants de la philosophie

morale sont souvent évoqués comme guide à la décision éthique, nous ouvrons le champ de l’éthique des

affaires à une troisième : la perspective existentialiste sartrienne. L’apport de cette dernière offre un cadre

conceptuel de réflexion sur le processus – notamment sur la position ontologique - et non sur l’étude des

finalités ou les règles morales. Nous présentons l’éthique sartrienne et nous en décrivons ses éléments

constitutifs (Sartre, 1963 et 1983a). Un modèle de processus de prise de décision éthique est ensuite

proposé où sont priorisées les relations de « bienveillances réciproques » entre Soi et l’Autre (Salzman,

2000). Les apports théoriques potentiels de ce modèle sont finalement discutés et nous concluons

que l’éthique sartrienne est une approche humaniste puisqu’elle place l’être humain au centre de ses

préoccupations

Mots clés : Processus de décision éthique, Sartre, Soi et les Autres, Humanisme, Modèle conceptuel.

Abstract

In the world of business, uncertainty or ambiguity are often sources of tension between the manager’s

values and those of the company. In business ethics, two mains perspectives of moral philosophy are

frequently used as guide for the ethical decision, but we are considering a third one : sartrian existentialism

perspective. This view can offer a new way of thinking by including the notion of ontological position

and by not focusing only on ends or on moral rules to decide. We expose each elements of Sartre ethical

system and we give a description for each one of them (Sartre, 1963 and 1983a). A model of process of

ethical decision-making is proposed where are prioritized the relations of “mutual benevolences” between

Myself and Others (Salzman, 2000). The potential contributions of this model are finally discussed and

we conclude that Sartrian’s ethics is a humanistic perspective because it places human interests in the

centre of its analysis.

Key words : Ethical Decision Making, Sartre, Self and Others, Humanism, Conceptual Model.

1 - PhD Management, Professeur d’éthique des affaires, Université du Québec à Montréal

14 RIMHE, Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme

n°7 - mai/juin/juillet 2013

Prise de décision éthique des affaires : La perspective humaniste de Sartre - Benoît CHERRÉ

À la question pourquoi avez-vous fait des fraudes, la plupart des personnes

incriminées vont répondre qu’ils n’avaient pas le choix, que tout le monde le fait, si

ce n’est pas lui ou elle quelqu’un d’autre le ferait, où que ce soit l’essence même du

système (Le Goff, 2000). Toutes ces justifications démontrent une mauvaise foi de

la part de leur auteur et un manque flagrant de responsabilité. Comment comprendre

que les personnes responsables puissent agir de cette manière ? À l’inverse, quand

tout le système est corrompu, comment comprendre qu’une personne puisse agir

de manière responsable et honnête ? Dans un autre cas de figure, il n’est pas rare

que des personnes sacrifient leur carrière pour sauvegarder l’intérêt du groupe ou

du collectif. Comment expliquer cette obéissance aux normes et lois du groupe ?

Sommes-nous condamnés à nous plier dans un sens ou dans un autre ? Ces questions

posent la réflexion sur la validée de nos modèles conceptuels expliquant les décisions

à caractère morales. Les personnes confrontées à ces situations vivent cela comme

des dilemmes : eux versus les autres. Comment vivre ce type de dilemmes éthiques ?

Selon certains tenants de la philosophie morale réfutent l’idée de dilemmes éthiques.

Kant et Mills affirment que le dilemme ne peut pas prendre place dans l’esprit des

individus, car soient ces derniers raisonnent et vont opter pour une valeur impérative

ou soient ils sont mus par une passion humaine (Tappolet, 2004). Dans les deux

cas de figure, le choix des individus est déterminé par avance et il ne peut y avoir

des hésitations ou des ambiguïtés situationnelles qui paralysent la décision. Cette

vue de l’individu, bien qu’elle soit réconfortante surtout dans les périodes troubles,

ne correspond pas à l’expérience des cadres dans le monde du travail (Miao-Ling,

2006). Notre propos est de convenir à une proposition de modèle conceptuel de

prise de décision qui inclue la position ontologique humaine, dans son aspect négatif

comme positif, dans le cadre d’un dilemme. Notre objet de recherche est de mettre en

lumière la question ontologique de l’humain en relation avec le processus de décision

éthique. Nous verrons qu’en abordant cette problématique, nous développerons un

modèle humaniste de prise de décision éthique.

1 - Préceptes de la pensée et du courant humaniste

L’approche humaniste en éthique dans ce contexte considère que l’être humain

est l’alpha et l’oméga de la morale et de l’éthique. L’éthique est établie par eux et

pour eux et refuse catégoriquement tous codes ou structure éthique provenant de

toutes sources autres que celles que l’humain a décidées. L’humanisme en éthique

est le refus de tout déterminisme qu’ils soient spirituels, psychiques, physiques ou

idéologiques pour l’établissement d’un ensemble de valeur ou de comportement

éthique. L’humanisme est une manière de vie centrée sur les intérêts de l’humain

qui capitalise sur la réalisation de soi à travers la raison et la pensée. C’est une

philosophie positive qui mise sur l’être humain tout en admettant ses forces et

ses faiblesses, voire son imperfection. Sa force provient de sa tolérance vis-à-vis

de la nature humaine en intégrant son caractère imprévisible et ses ambiguïtés.

L’humanisme accepte et intègre la complexité de l’humain et fait le pari que ni l’idée

ou ni le supranaturel doit se placer au-dessus de lui. Jusqu’à aujourd’hui, la plupart

des recherches en éthique et en philosophie morale sont essentiellement basées

sur l’énonciation des règles morales issue de logique rationnelle ou de principes

15

RIMHE, Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme

n°7 - mai/juin/juillet 2013

Prise de décision éthique des affaires : La perspective humaniste de Sartre - Benoît CHERRÉ

universels. Vers la fin du XIX siècle, certains penseurs émettent des critiques et

dénoncent, à l’instar de Nietzsche (1964), le peu de place de l’être humain et de la

notion de la liberté dans ces systèmes éthiques (Bertrand, 2000). Dans le cours du

XXe siècle, les philosophes existentialistes élaborent des théories fondées sur la

liberté et l’individu. Un d’entre eux marquera son siècle tant par ses écrits que par sa

personnalité : Jean Paul Sartre. Cette préoccupation reste vive et active, car la place

de l’homme et son intégration dans l’entreprise ne sont pas aussi faciles et acquises

(Anquetil et al., 2010). L’opposition entre l’humanisme et management ne semble

pas exister, l’humanisme a sa place dans le monde du travail et de l’entreprise, mais

sa mise en pratique semble rencontrer des difficultés (Anquetil et al., 2010). Il est

difficile de concilier les intérêts de l’individu et ceux de l’entreprise, et ce cela peut

l’être encore plus entre les valeurs de l’individu et de l’organisation, symbole du

collectif. Comment développer un modèle de prise de décision éthique qui s’articule

entre l’individu et le collectif ? (Anquetil et al., 2010). En d’autres mots, comment

intégrer ce lien social (individu et collectif) dans la prise de décision éthique pour

que cette dernière soit humaniste ?

Nous allons aborder la conception philosophique de Sartre vis-à-vis de l’éthique en

générale et ses impacts dans le champ de l’éthique des affaires. Nous présenterons

un aréopage des travaux sur l’éthique sartrienne afin d’en préciser ses aspects et de

mettre en avant les avantages dans la recherche en gestion. Les mises en lumières

des éléments constitutifs de son système éthique seront notre base pour exprimer un

modèle de prise de décision d’inspiration sartrienne.

2 - Préceptes de la pensée éthique sartrienne

Dans cette partie nous nous proposons de présenter la pensée de l’éthique de Sartre

pour progressivement nous diriger vers les enseignements pour le management.

2.1. Sartre et l’éthique

La philosophie existentialiste de Sartre est une philosophie ambitieuse et complexe,

mais systématique (Daigles, 2010 et Salzman, 2000). Elle est souvent perçue

comme une perspective individualiste et subjective. Les dernières décennies ont mis

en lumière une certaine relecture des travaux du philosophe offrant un éclairage

nouveau et utile tant pour la philosophie comme science que pour la philosophie

appliquée telle que l’éthique des affaires. L’éthique sartrienne n’existe pas comme

tel. Elle a été annoncée, mais jamais écrite. Par contre Sartre en l’a toujours évoqué

tous au long de ses œuvres. Depuis sa mort, un livre posthume, Cahier pour une

morale, a été publié par sa fille adoptive en reprenant l’ensemble des notes ou ces

commentaires qui évoquaient la question morale (Sartre, 1983a). Depuis des années,

on retrace sa pensée et son système éthique sur les divers écrits qu’il a laissé (Gomez-

Muller, 2001 ; Scanzio, 2000 et Anderson, 1993). Cet oubli ou ce manquement en

fait d’ailleurs sa force, car sa pensée sur le sujet de l’éthique est adaptable et non figé

dans un système rigide. Il est possible cependant d’en retracer les grandes lignes.

Dans la plupart des esprits, l’œuvre philosophique de Sartre est monolithique ;

mais il est de plus en plus admis que sa pensée sur l’éthique peut se diviser en

plusieurs périodes (Scanzio, 2000 et Anderson, 1993). Pour la clarté de nos propos,

16 RIMHE, Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme

n°7 - mai/juin/juillet 2013

Prise de décision éthique des affaires : La perspective humaniste de Sartre - Benoît CHERRÉ

nous reprendrons la proposition d’Anderson sur les deux éthiques de Sartre qui va

d’une éthique d’authenticité à celle de l’humanité intégrale (Anderson, 1993). Cette

deuxième éthique, celle que nous allons privilégier, prend forme au début avec son

livre existentialisme est un humanisme (Sartre, 1963) pour aboutir dans les divers

extraits des Cahiers pour une morale (Sartre, 1983a). Lors d’une conférence donnée

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Sartre (1963) précise sa pensée et sa

théorie afin de clarifier certains points et réfuter certaines critiques. Cette conférence a

permis de faire ressortir les points essentiels de sa philosophie, mais aussi d’apporter

les sédiments de sa réflexion sur l’éthique et la morale. Sartre devient plus précis et

nous propose – en s’opposant aux théories classiques – un ensemble d’éléments qui

peuvent nous servir d’outils afin de construire un modèle de processus de décision.

(Sartre 1963 et Daigles, 2010).

2.2. Éléments de l’éthique sartrienne

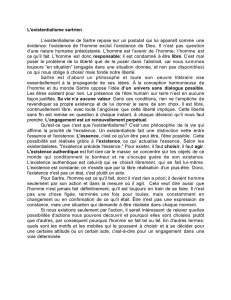

Clairement, Sartre a laissé dans ses cahiers et ses divers écrits les éléments nécessaires

pour bâtir une théorie morale à la base de son système éthique. Nous pouvons les

regrouper autour de quelques notions telles que Liberté, Authenticité, Engagement,

Responsabilité, Soi et Autrui, Contingence, Aliénation et Mauvaise Foi que nous

exposons sous forme de schéma (Figure n°1). Avant de les présenter autour d’un

processus cohérent, nous allons les présenter individuellement. Il est noté que Sartre,

dans ses écrits, n’a jamais exposé de processus clair et précis (Daigle, 2010).

Figure n°1 : Schématisation des éléments du système éthique de Sartre (1963)

Liberté et Aliénation

La liberté est le fondement et le sens de notre existence - l’ontologie humaine - selon

Sartre (1943). Pour lui, « il n’y a pas de déterminisme, l’homme est libre, l’homme

est liberté » (Sartre, 1963, p. 37). Par cette affirmation Sartre est clair, la position

ontologique originelle est la liberté et tout déterminisme est une manière de refuser

d’assumer sa liberté. Quelle que soit la situation, nous sommes libres de décider et

de choisir et cette liberté est la « fondation de toutes les valeurs » (Sartre, 1963). Si

17

RIMHE, Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme

n°7 - mai/juin/juillet 2013

Prise de décision éthique des affaires : La perspective humaniste de Sartre - Benoît CHERRÉ

l’Être humain est libre et liberté, la volonté humaine n’est donc pas subordonnée à

des causes ou à des normes et encore moins à quelques idées de la nature humaine

(Sartre, 1943). D’un point de vue éthique, Sartre ne cautionne aucun déterminisme

du type kantien ou de type utilitariste. Par exemple, la morale kantienne est critiquée

pour son formalisme lorsqu’il prend l’exemple d’un jeune homme en France

occupée qui hésite de choisir entre s’occuper de sa mère malade ou de rentrer dans la

résistance pour venger son frère tué plus tôt par les Allemands. Dans ce cas de figure,

la morale de Kant n’offre pas de solution dans un conflit de devoirs (devoir filial ou

devoir civique). Sartre admet que l’homme peut nier son libre arbitre. On ne peut

jamais échapper à cette liberté et cette prise de conscience est pesante et angoissante.

Ce refus d’assumer sa liberté provoque un processus d’aliénation, c’est-à-dire que

les gens vont devenir étrangers à eux même en intégrant - et en se désintégrant - aux

normes attendues des autres ou des institutions (Daigle, 2010 et Stal, 2010).

Authenticité et Mauvaise Foi

Si l’individu n’est mû par aucun déterminisme alors son comportement doit être

cohérent avec sa pensée. L’authenticité détient une place fondamentale dans la

vie des personnes. À l’instar de la liberté, l’authenticité semble apparaître autant

comme condition et valeur fondamentale de l’éthique que la condition de l’existence

humaine. Bien que le choix de l’authenticité comme valeur suprême ne soit pas très

bien expliqué par l’auteur, « la bonne foi » ou l’authenticité, c’est selon, est une

attitude de stricte cohérence entre nos croyances et nos comportements. L’authenticité

résulte des choix d’une personne à agir en tout état de cause. Ces choix n’ont pour but

que l’application de la liberté elle-même : « cela veut dire simplement que les actes

des hommes de bonne foi ont comme ultime signification la recherche de la liberté

en tant que telle » (Sartre, 1963, p. 69). Il existe une relation intime de réciprocité

entre la liberté et l’authenticité qui se complètent mutuellement. L’authenticité est

le moteur de la liberté. Sartre admet que la conscience de sa propre liberté ne soit

pas aisée à assumer. Car, si nous sommes libres continuellement, le poids de nos

diverses responsabilités devient lourd, voire insupportable (Warnock, 1967). Alors,

il arrive que pour éviter le lourd fardeau de la liberté, nous usions de « mauvaise

foi ». C’est une façon de nous libérer de nos actions et de refuser nos responsabilités.

L’angoisse représente de ce fait l’échec de la conscience à être autrement que libre.

Cette attitude d’abandon, c’est ce que Sartre nomme la mauvaise foi : « Si nous

avons défini la situation de l’homme comme un choix libre, sans excuse et sans

secours, tout homme qui se réfugie derrière l’excuse de ses passions, tout homme qui

invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi. » (Sartre, 1963, p. 68). Face

à ces divers choix, il n’y a pas de déterminisme d’une valeur suprême. La mauvaise

foi consiste à prétendre que nous ne sommes pas libres et c’est une idée constante qui

revient souvent chez les existentialistes (Warnock, 1967). Cette liberté ontologique

ne doit être interprétée comme une licence pour tout faire et son comporter n’importe

comment. Elle est liée avec un ensemble de devoir et de responsabilités.

Engagement et Responsabilité

L’engagement doit être considéré comme une version politique de l’authenticité

(Heller, 2006). Sartre affirmait que l’engagement devait être une vertu dirigée vers

l’Autre, c’est-à-dire une vertu civique (Sartre, 1948 et Heller, 2006). La littérature

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%