1 Valorisation des rejets thermiques industriels et partenariat entre

Valorisation des rejets thermiques industriels et partenariat générateur/utilisateur

1 Valorisation des rejets thermiques industriels et partenariat entre

générateur et utilisateurs

1.1 Partenaires industriels

Les partenaires industriels concernés sont ceux dont les procédés de "fabrication" génèrent

des quantités importantes de chaleur sous forme de rejets liquides. La relativement basse

température de ces eaux les rend en général inutilisables dans des procédés industriels.

Par contre, il a été démontré que ces eaux chaudes sont judicieusement valorisables pour

dynamiser des processus biologiques.

1.1.1 Objectif

L'objectif visé est de développer, en partenariat avec l'industrie génératrice, la valorisation

des rejets thermiques industriels par des productions agricoles, agro-alimentaires et agro-

industrielles dans le cadre d’un système de gestion environnementale (SGE) conforme à la

norme ISO 14001 ou aux normes comparables (ex : Gestion Responsable de l’ACFPC).

1.1.2 Bénéfices potentiels pour l’industrie de la mise en place d’un SGE dont la première

étape peut être la valorisation de ses rejets thermiques

La mise en place d’un SGE par une entreprise industrielle lui permet de soupeser et

d’intégrer les intérêts environnementaux sur divers plans :

• économique et financier

◊ contrôle des coûts (matières premières, énergie et gestion des déchets);

◊ gains d’efficacité;

◊ obtention d’assurances au meilleur prix;

◊ facilitation de l’accès aux institutions bancaires;

◊ satisfaction des critères des investisseurs.

• juridique

◊ preuve de l’importance accordée par l’entreprise aux questions environnementales et au

respect de la réglementation;

◊ simplification des démarches d’obtention de permis et d’autorisations;

◊ limitation des incidents écologiques impliquant la responsabilité civile des

administrateurs.

◊ preuve de la diligence raisonnable.

INNOVAGRO consultants 1

Valorisation des rejets thermiques industriels et partenariat générateur/utilisateur

• commercial

◊ amélioration de l’image de marque de l’entreprise par l’assurance donnée aux

consommateurs et autres clients internationaux de l’engagement de l’entreprise dans

une gestion manifeste en faveur de l’environnement.

• social

◊ amélioration de l’image corporative et de l’acceptation sociale de l’entreprise;

◊ établissement de bonnes relations avec le personnel, les pouvoirs publics, la

communauté locale, les groupes environnementaux et le public en général.

1.1.3 Pourquoi le partenaire industriel peut envisager l’utilisation de ses rejets thermiques

sous un aspect positif et valorisant ?

Un des points importants de la politique environnementale d’une industrie dans le cadre de

la mise en place d’un SGE concerne le réduction des déchets et de la consommation des

ressources, ainsi que l’engagement, chaque fois que cela est possible, de récupérer et

recycler plutôt que de “ mettre au rebut ”.

A titre d’exemple, le partenariat Smurfit-Stone / Jardin Nature (New Richmond) permet

l’utilisation des rejets thermiques de la papetière pour couvrir 80% des besoins de

chauffage de 4 000 m² de serres de production de tomates biologiques. Financièrement,

cela représente une économie annuelle récurrente de 90 000 $ sur les coûts de chauffage.

Ce partenariat a permis de fournir à une entreprise locale des conditions favorables à sa

pérennité et à sa compétitivité, ce qui s’est traduit par la création d’une vingtaine d’emplois

permanents.

En terme de partenariat, et si l’on se réfère à ce qui existe déjà, il est évident que la mise à

disposition gratuite par l’entreprise industrielle de ses rejets thermiques n’entraîne d’aucune

sorte quelque responsabilité que cela soit en terme de bris ou dommages survenant à

l’utilisateur de ces rejets. La base même du partenariat est que l’utilisateur de ces rejets,

même à grande échelle, fait son affaire de toute variation en terme de disponibilité des dits

rejets, tant en terme de débit, de pression ou de température, entre autres. L’instauration

d’une bonne communication réciproque entre partenaires est par contre souhaitable dans le

cadre de l’utilisation optimale de ces rejets.

INNOVAGRO consultants 2

Valorisation des rejets thermiques industriels et partenariat générateur/utilisateur

1.1.4 Pourquoi l’implication dans un partenariat visant la valorisation des rejets thermiques

peut s’avérer rentable pour le partenaire industriel

Dans le cadre des actions supports à la mise en place d’un SGE, ce partenariat dans la

valorisation des rejets thermiques est une activité stratégique de management

environnemental destinée à anticiper et à répondre aux nouvelles exigences en matière

d’environnement. L’impact en terme d’amélioration de l’image de marque est inestimable,

régionalement, en terme de « participation » au développement socio-économique

(consolidation économique et création d’emplois) par un « soutien » à un secteur d’activité

économique « sensible » : l’agroalimentaire.

Plus largement, l’industrie devient un « modèle » :

pour le groupe auquel elle appartient,

pour les autres industries similaires,

pour les pouvoirs publics,

pour les secteurs économiques impliqués dans le partenariat.

1.1.5 Synthèse

Le développement de systèmes de management environnemental dans l’industrie est non

seulement souhaitable, mais s’avère nécessaire, et même inévitable, dans le contexte

actuel du développement des marchés et de la préoccupation grandissante de la clientèle

et de la société en général à l’égard de la protection de l’environnement.

De plus, la valorisation des rejets thermiques industriels par des unités de productions

agricoles, agro-alimentaires et agro-industrielles s’inscrit dans la droite ligne de la norme

ISO 14001, des normes équivalentes et des principes fondateurs du développement

durable.

Enfin, l’implication d’industries majeures dans des partenariats visant la valorisation de leurs

rejets thermiques industriels via des productions agro-alimentaires ne peut qu’améliorer, à

tous points de vue, leur image de citoyen corporatif respectable

1.2 Partenaires agricoles, agro-alimentaires et agro-industriels

En dehors des avantages purement économiques que représente la valorisation des rejets

thermiques industriels comme source énergétique pour des entreprises agricoles, agro-

alimentaires et agro-industrielles, cette voie originale de développement présente les

avantages suivants :

INNOVAGRO consultants 3

Valorisation des rejets thermiques industriels et partenariat générateur/utilisateur

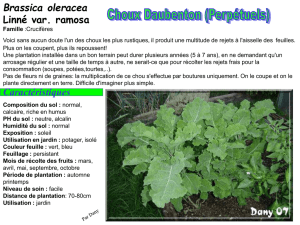

1.2.1 Productions agricoles sous serres

D’activité purement agricole au départ, les productions sous serres vont être perçues

comme de véritables activités agro-industrielles, même à petite échelle. En effet, le

partenariat mis en place entre ces PME et les importantes entreprises industrielles

génératrices de rejets thermiques vont donner du poids aux productions sous serres

actuellement malmenées. Le partenariat visant à la valorisation des rejets thermiques fait

intégralement partie des politiques environnementales mises en place par les entreprises

ou les groupes industriels qui sont des interlocuteurs reconnus et respectés des pouvoirs

publics et de l’opinion publique.

Par ailleurs, cette démarche bien accueillie par les partenaires industriels, mais initiée par

des PME agro-industrielles dynamiques, est la preuve concrète que ce que l’on appelle

couramment la « grosse industrie » peut être un partenaire de premier ordre pour un

développement agricole original et prometteur et non plus le monstre cannibale et pollueur

tel que l’opinion publique l’a perçu pendant des décennies, à juste titre, parfois.

1.2.2 Aquaculture

L'aquaculture québécoise fait actuellement face à un problème de taille. Traditionnellement,

cette activité de production s'installe en bordure de lac ou de rivière. Elle occupe ainsi des

zones traditionnelles de villégiature. Les problèmes d'eutrophisation par rejets de

phosphore mis de l'avant par le Ministère de l'Environnement ont très nettement dégradé

l'image de l'aquaculture dans l'esprit du public.

Par ailleurs, la pisciculture au Québec est un secteur d’activité marginal qui n’a pas en

mains les moyens financiers, entre autres, de combler la demande provinciale de poisson

de consommation. Les quelques centaines tonnes de truite arc en ciel produites

annuellement ne couvrent que très partiellement la demande québécoise qui est supérieure

à 3000 tonnes / an. Les principaux fournisseurs du marché québécois sont les autres

provinces canadiennes.

En outre, le marché du saumon au Québec représente une consommation annuelle de

4000 tonnes intégralement couverte par des importations en provenance de Colombie

Britannique, des provinces maritimes, des pays scandinaves et du Chili.

Si la pisciculture québécoise est capable de fournir la demande du marché de

l’ensemencement, sa part du marché du poisson de consommation diminue de façon

inquiétante depuis plusieurs années.

INNOVAGRO consultants 4

Valorisation des rejets thermiques industriels et partenariat générateur/utilisateur

Il faut noter qu'il y a encore six ans, l'aquaculture québécoise se plaçait au deuxième rang

canadien derrière l'Ontario en terme de production. Aujourd'hui, le Québec est en dernière

place, derrière des provinces comme le Nouveau Brunswick, la Nouvelle Écosse ou Terre

Neuve. Ces provinces ont toutes autorisé la création d'importantes unités de productions

piscicoles pratiquant l'élevage en cages flottantes.

Sans discuter le bien fondé de la position du Ministère de l'Environnement quant à son

ferme refus de voir se développer de telles pratiques au Québec, il est clair que

l'aquaculture québécoise se doit de trouver de nouvelles voies de développement tenant

compte de ce contexte pour rester compétitive tant au niveau national qu'au niveau

international.

La valorisation des rejets thermiques industriels, même si les immobilisations de départ sont

plus élevées que pour de l'élevage en cages flottantes, présente une alternative

intéressante. Elle permet en effet d'envisager l'élevage d'espèces d'eau froide (salmonidés)

ou d'eau tiède (non salmonidés telles que doré jaune, esturgeon et perchaude) sur des

structures relativement identiques en s'inscrivant tout à fait dans la politique provinciale

d'efficacité énergétique, de protection environnementale et de développement des

entreprises pour un rééquilibrage de la balance commerciale. De telles unités de

productions aquacoles pourraient bénéficier d'un "poids politique" qu'elles n'ont pas

forcément aujourd'hui.

Par ailleurs, les exigences environnementales actuelles et les objectifs agro-

environnementaux en terme d’impacts des activités de production sur l’environnement

rendent les approches classiques de la production piscicole intensive commerciale

totalement caduques et inappropriées. La nouvelle approche privilégiée repose sur une

collaboration étroite avec des partenaires industriels majeurs dans le cadre de la

valorisation de leurs rejets thermiques. En effet, cette voie de travail apparaît actuellement

comme la seule permettant d’envisagerla création d’unités de production de taille

industrielle capables d’arracher aux joueurs majeurs des parts du marché du poisson

d’aquaculture destiné à la consommation.

En outre, l'installation de ces unités de production de nouvelle génération à proximité

d'importantes entreprises industrielles va permettre de positionner l’aquaculture comme une

véritable activité agro-industrielle dotée de moyens substantiels. Ces nouveau moyens

financiers, dont le secteur n’a jamais bénéficié auparavant, vont lui permettre d’apporter de

façon responsable les bonnes solutions au problème de traitement des effluents et de

respecter ainsi les normes applicables aux piscicultures. L’industrie aquacole démontrera

ainsi sa capacité de nourrir le Québec tout en respectant l’environnement.

INNOVAGRO consultants 5

6

6

7

7

1

/

7

100%