Panorama 2015 de la Guyane - Septembre 2016

Note expresse

N° 410 - Septembre 2016

Panorama de la Guyane

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Chef-lieu

Cayenne

Superficie

83 846 km² (16 % du territoire national, équivalant à la surface du Portugal)

Situation géographique

Nord-est du continent sud-américain, limitrophe du Brésil et du Suriname, Paris à 7 000 km

Langues parlées

Français, créole, langues amérindiennes et bushinengées

Monnaie

Euro

Statut

Collectivité territoriale et région ultrapériphérique européenne (RUP)

Rang mondial IDH

(2010, estimation AFD)

74

Représentation nationale

2 députés, 2 sénateurs, 1 représentant au Conseil économique, social et environnemental

Représentation de l’État

Préfet

Repères historiques

À la différence des autres départements d'outre-mer qui sont des îles, la Guyane se situe sur le sous-continent

sud-américain, au nord-est. Elle forme le plus vaste des départements français d’outre-mer (16 % du territoire

de l’Hexagone). Les premières traces de peuplement de l’Amazonie datent d’environ 6 000 ans avant notre ère.

Les Européens découvrent la Guyane en 1500 et les Français s’y installent en 1643. L’esclavage, institué dans la

seconde moitié du XVIIe siècle, est aboli en 1848. À la fin du XVIIIe siècle, le premier bagne ouvre pour les

ennemis de la Révolution. En 1855, le premier site aurifère est découvert, donnant lieu à une ruée vers l’or qui

ne s’achèvera qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale et amènera de nombreux émigrants, en provenance

notamment des Antilles. L’année 1965 marque le début de la construction du Centre spatial guyanais à Kourou.

L’activité spatiale prend alors rapidement une place importante dans l’économie et la vie guyanaises. Plus

récemment, la Guyane est devenue un pôle d’attraction pour les migrants en provenance d’une grande partie

de l’Amérique du Sud et des Caraïbes, principalement du Suriname, du Brésil, du Guyana ou d’Haïti.

L’immigration est facilitée par l’inclusion de la Guyane dans le sous-continent sud-américain, les fleuves

frontières (le Maroni à l’ouest avec le Suriname, l’Oyapock à l’est avec le Brésil) étant davantage des lieux

d’échanges et de passages que de véritables frontières.

Organisation institutionnelle : une Collectivité territoriale unique

Le cadre institutionnel de l’outre-mer français est défini par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. À la

différence de ses homologues de métropole, son assise territoriale est monodépartementale et ses

compétences sont étendues, notamment en matière de finances publiques locales. Elle est, comme les autres

DOM, une région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne, ce qui implique l’applicabilité du droit

communautaire et lui permet de bénéficier des fonds structurels. À la suite du referendum du 10 janvier 2010,

la nouvelle Collectivité territoriale unique, se substituant au département et à la région, a vu le jour en

décembre 2015 avec la première élection des conseillers territoriaux de l’Assemblée unique de Guyane.

POPULATION EN CROISSANCE, JEUNE ET MULTICULTURELLE

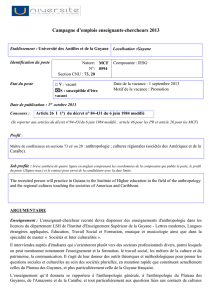

Le taux de croissance de la population de Guyane figure

parmi les plus élevés de France, s’appuyant sur une

population jeune (les moins de 20 ans représentant

42,3 % des habitants) et une importante immigration des

pays voisins.

La jeunesse de la population s’explique notamment par un

taux de fécondité élevé, avec 3,5 enfants par femme en

Guyane contre 1,9 en moyenne en France métropolitaine.

P

O

R

T

R

A

I

T

0

100

200

300

400

500

600

700

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Milliers d'habitants

Population à l'horizon de 2040

Source : Insee (Recensements ; estimations de population aux 1ers janvier ; projections)

Entre 2008 et 2013 la population guyanaise a progressé en moyenne de 2,2 % par an, soit un rythme plus rapide qu’au niveau

national (0,5 %). Selon les projections de l’Insee, la population devrait doubler en 30 ans et dépasser le demi-million à l’horizon

2040, alors qu’elle avait déjà presque doublé entre 1990 et 2015 (passant de 134 968 à 254 541 habitants).

En outre, la présence d’une forte population d’origine étrangère (30 % de la population), provenant de différents pays, procure à la

Guyane une grande diversité culturelle.

UNE ÉCONOMIE EN CROISSANCE MARQUÉE PAR UN CHÔMAGE ÉLEVÉ

De 1999 à 2007, le PIB guyanais a progressé de 4,3 % en moyenne par an, contre 2,1 % par an à l’échelle nationale. En 2014, la

croissance guyanaise était de 4,0 %. Or, malgré ces performances, le retard de développement de la Guyane par rapport aux

Antilles et la Métropole reste conséquent. En effet, si le PIB par habitant progressait de 1,8 % en 2014, il ne représente que la

moitié du PIB par habitant français. Toutefois, la croissance de ces dernières années permet à la Guyane de se hisser au 3e rang

en termes de PIB par habitant dans la zone « Amérique du Sud ».

Le dynamisme de l’économie est en partie lié à

l’augmentation de la population, mais cette

augmentation constitue parallèlement un défi en

termes d’investissements d’équipement du territoire

et d’essor du tissu productif. Le secteur spatial est

également un vecteur important du dynamisme

économique. Il tire les exportations à la hausse et

influence les autres composantes de la demande,

en particulier l’investissement. Toutefois, au vu des

besoins de développement du territoire, les

investissements réalisés en Guyane demeurent

insuffisants.

Principaux indicateurs économiques

Guyane

France (2)

PIB (milliards d'euros courants, 2014)

3,9(1)

2 132,4

Taux de croissance du PIB (%, euros constants, 2014)

4,0(1)

0,2

PIB par habitant (euros courants 2014)

15 513(1)

32 199

Taux de chômage (%, au sens du BIT, 2015)

21,9

10,0(3)

(1) Estimation Cerom ; (2) Chiffres de 2014 sauf mention contraire ; (3) En moyenne sur l’année 2015

Sources : Insee, Cerom, Douanes

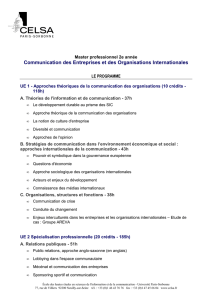

Une faible inflation

L’observation des prix sur les quinze dernières années montre que

l’inflation a connu plusieurs phases. Ainsi, entre 2002 et 2003 les prix

augmentent jusqu'à atteindre 3,3 % avant de retomber à 1,0 % à la fin

2003. À partir de 2004, les prix repartent à la hausse en lien avec

l’augmentation des cours du pétrole, et s’accélèrent en atteignant le point

le plus haut enregistré sur la période (4,4 %). En décembre 2008, le prix

élevé des carburants a entraîné une mobilisation de la population, ayant

abouti à une baisse du coût de l’énergie et elle-même à une chute de

l’inflation de -1,1 %.

Depuis 2011, le niveau des prix diminue régulièrement et suit une

tendance quasi similaire à celle observée pour la France entière. En 2015, l’inflation moyenne annuelle s’établit à -0,1 % dans le

département, contre +0,0 % pour la France entière. Ce phénomène s’explique par un recul conjugué des postes liés à l’énergie,

l’alimentation et aux produits manufacturés, compensant ainsi l’augmentation des prix du poste des services.

Un taux de chômage élevé et un emploi porté par le secteur non marchand

Le marché du travail se caractérise par un faible taux d’activité (53,7 % en 2015 contre 71,5 % en France métropolitaine). Sur les

cinq dernières années, le taux d’activité progresse de 1,8 % par an en Guyane, contre 0,3 % par an en France métropolitaine. Le

taux d’activité est à mettre en relation avec un taux de chômage qui reste élevé (21,9 % en 2015), du fait notamment de

Indicateurs démographiques

Guyane

France (1)

Population (milliers, millions pour la France, au 01/01/2015)

254,5

66,3

Part des moins de 20 ans (en %, 2015)

42,3

24,6

Part des 20 - 59 ans (%, 2015)

49,8

50,8

Part des 60 ans et plus (%, 2015)

7,9

24,5

Densité de population (hab./km², au 01/01/2015)

3,0

118(2)

Taux croissance annuel moy. de la pop. (%, 2008-2013)

2,2

0,5(3)

Taux de natalité (pour 1 000 habitants, 2014)

26,1

12,0

Taux de mortalité (pour 1 000 habitants, 2014)

3,1

9,0

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances, 2014)

8,8

3,7

Indice conjoncturel de fécondité (2014)

3,5

1,9

Espérance de vie des femmes à la naissance (années, 2014)

85,4

85,0

Espérance de vie des hommes à la naissance (années, 2014)

79,2

78,9

(1) Bilan démographique de l’Insee 2015 ; (2) Métropole 2015 ; (3) Entre 2011 et 2016.

Source : Insee

15 000 10 000 5 000 0 5 000 10 000 15 000

0 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans

70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans

85 à 89 ans

90 à 94 ans

95 ans ou plus

Âges

Pyramide des âges en 1995 et en 2015

Femmes 2015

Hommes 2015

Hommes 1995

Femmes 1995

Source : Insee (État civil)

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Indice des prix à la consommation

(en glissement annuel)

Guyane

France entière

Source : Insee

l’insuffisance des qualifications (20 % de la population guyanaise souffre d’illettrisme1), du poids de l’informel et d’une proportion

élevée d’inactifs souhaitant un emploi sans faire les démarches nécessaires pour être inscrits en tant que chômeurs.

Dans ce contexte, l’emploi dans les secteurs non marchands

demeure important avec 50,6 % du total de l’emploi salarié

(dont plus de la moitié travaillant dans la fonction publique)

contre 32,6 % en métropole. Depuis l’an 2000, les secteurs de

l’industrie, des services marchands et des services non

marchands ont vu leurs effectifs augmenter de

respectivement 4,4 %, 2,5 % et 1,2 % en moyenne par an,

en lien avec l’augmentation de leurs activités.

Une balance commerciale largement déficitaire

La part des importations (hors services) dans le PIB, proche de 100 % pendant la décennie 1990, s’est réduite mais reste

structurellement élevée. En effet, l’activité spatiale nécessite l’importation de biens d’équipement à haute valeur ajoutée et la

capacité de production des filières productives locales ne répond pas à cette demande. La balance commerciale est très déficitaire,

s’élevant à un milliard en 2015 (soit 27,6 % du PIB en 2014). En 2015, les importations enregistrent une baisse significative de

15,2 %, en raison notamment du recul du poste lié aux produits chimiques. Les exportations de biens diminuent sensiblement en

2015 (-21,4 %) et restent peu diversifiées : les réexportations de biens liées au spatial (catégorie « biens d’équipement ») et la

production aurifère représentent la majorité des exportations en valeur. La France représente 44,4 % des importations, et 44,2 %

des exportations, ce qui en fait à la fois le premier fournisseur et client de la Guyane. L’Europe (hors France) est le deuxième

partenaire mais voit sa part dans les échanges commerciaux se réduire (au profit de la France). La Guyane échange encore très

peu avec ses voisins sud-américains.

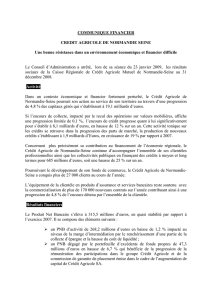

UNE ÉCONOMIE DOMINÉE PAR LE SECTEUR TERTIAIRE

L’économie guyanaise est dominée par le secteur tertiaire, mais l’industrie

continue de se développer. Le poids de l’activité spatiale dans l’économie a

diminué d’environ dix points en dix ans, reflétant ainsi une augmentation et une

diversification de l’activité locale. Le secteur de la construction reste un des

moteurs de la croissance guyanaise, et dispose d’un important potentiel de

développement (demande de logements et d’infrastructures), mais a connu une

année 2015 délicate. La plupart des filières traditionnelles sont également

confrontées à des difficultés : la production d’or recule, la riziculture est en

déclin et l’accès à la ressource crevettière se réduit en raison d’une part d’une

fragilisation du stock de crevettes, d’autre part d’une réduction du nombre de

crevettiers. En revanche, la filière bois, qui bénéficie d’une demande soutenue,

se développe de même que le tourisme.

1 « Enquête information et vie quotidienne : Lire, écrire, compter : des savoirs fragiles en Guyane », Insee, novembre 2013.

Importations en valeur (millions d'euros)

2015

Exportations en valeur (millions d'euros)

2015

Industries des biens d’équipement

386,1

Industries des biens d’équipement(1)

62,1

Produits pétroliers et hydrocarbures

177,1

Produits métalliques et métallurgiques (dont or)

38,7

Industries agroalimentaires

221,3

Industries agroalimentaires

13,5

Industries des biens de consommation

176,1

Autres (produits chimiques, du bois)

22,7

Total

1 221,7

Total

138,6

Source : Douanes

(1) comprend la valeur des containers vides et des biens liés au spatial

Source : Douanes

Principaux indicateurs sectoriels

2015

15/ 14 (1)

2015

15/14(1)

Nombre de tirs de fusées

12

9,1 %

Prises de crevettes (tonnes)

759

- 0,6 %

Exportations d’or (tonnes)

1,5

-13,6 %

Prises de poissons (tonnes)

1 467

12,9 %

Ventes de ciment (hors liants et filler, tonnes)

83 388

-4,4 %

Abattages de porcins et bovins (tonnes)

824

-0,4 %

Production de rhum (hectolitres d’alcool pur)

2 689

-50,3 %

Trafic portuaire (tonnes)

617 832

-1,8 %

Grumes sortie de forêt (mètres cubes)

93 764

28,9 %

Trafic aérien (nombre de passagers)

462 876

4,5 %

(1) variation en glissement annuel

Sources : Douanes, CCIRG, Ciments guyanais, ONF

(1) variation en glissement annuel

Sources : Ifremer, Daaf, CCIRG

Emploi 2004 2014 (p) 14/04 (1)

Emploi total 43 204 53 307 2,12%

Emploi non salarié 2 858 3 474 1,97%

Emploi salarié 40 346 49 833 2,13%

Agriculture 497 339 -3,75%

Industrie 2 580 4 217 5,04%

Construction 2 069 3 329 4,87%

Tertiaire marchand 12 656 16 734 2,83%

Tertiaire non marchand 22 544 25 214 1,13%

(p) provisoire ; (1) Évolution en moyenne par an

Source : Insee

050 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Trinidad

Amérique latine/Caraïbes***

Asie

Antilles françaises

Europe**

France*

Les principaux fournisseurs en 2015 (millions d'euros)

Source : Douanes

* France entière hors DFA **hors France et DFA, y.c pays hors U.E ***hors DFA et Trinidad

010 20 30 40 50 60 70 80

Amérique latine/Caraïbes ***

Antilles françaises

Europe**

France*

Les principaux clients en 2015 (millions d'euros)

Source : Douanes

* France entière hors DFA **hors France et DFA, y.c pays hors U.E ***hors DFA

Tertiaire marchand

43%

Industrie

7%

Energie

2%

Construction

7%

Tertiaire non

marchand

37%

Agriculture

4%

Répartition de la valeur ajoutée en 2010

Source : Insee

Rôle moteur du spatial

Depuis 1979, l’activité spatiale s’organise autour de l’Agence spatiale européenne, la société Arianespace et le Centre national

d’études spatiales. Depuis le 1er lancement de Vega début 2012, Arianespace dispose d’une offre complète de lanceurs avec Ariane

5, Soyouz, et Vega permettant ainsi de répondre à l’ensemble des demandes émanant des opérateurs mondiaux.

Au cours de l’année 2015, Arianespace a procédé à 12 lancements, permettant la mise en orbite de 21 satellites. Le site de Kourou

se place au 3e rang mondial des sites de lancements, derrière Baïkonour et Cap Canaveral. L’entreprise européenne a enregistré

2,5 Mds € de nouvelles commandes au cours de l’exercice 2015, portant le total à 5,3 Mds €, soit 58 lancements. La construction

du nouveau pas de tir Ariane 6 donne des perspectives au secteur du BTP, les dépenses totales engagées sur ce chantier devant

atteindre 600 millions d’euros avec une livraison prévue pour octobre 2018.

La construction : des signaux contradictoires

En 2015, l’activité du secteur est restée sous tension. Les ventes de ciment reculent de 4,4 % sur un an et la commande publique

s’inscrit en baisse tant au niveau des appels d’offres (-24,4 %) que des livraisons de chantiers. En revanche, la Ligne Budgétaire

Unique (LBU)1 a été augmentée de 54,4 % (+17,4 M€), et le nombre de logements autorisés enregistre une hausse de 11 % -

autant de signaux positifs pour l’activité à moyen terme. De plus, les autorisations d’engagements sont en forte hausse sur un an

(+73,6 %), et le chantier Ariane 6 est en cours, laissant également entrevoir une augmentation de l’activité.

Repli de la production légale et illégale d’or

Les acteurs de la filière aurifère se répartissent en fonction des types de gisements exploités : (i) les multinationales pour

l’extraction d’or primaire, (ii) les PME pour l’extraction d’or primaire et l’exploitation d’or alluvionnaire ; (iii) les petits exploitants

pour l’or alluvionnaire. L’orpaillage illégal reste un fléau social et environnemental en Guyane et produit environ 10 tonnes d’or par

an. Pour tenter de l’éradiquer, plusieurs opérations ont été lancées depuis 2004, principalement dans les zones du Parc amazonien.

Grâce à cette lutte intensive, l’année 2015 a enregistré une baisse de 43 % du nombre de sites clandestins.

La production légale d’or guyanaise atteint 1,5 tonne en 2015 et a été exportée dans sa quasi-intégralité. Elle a enregistré un recul

de 4,5 % en valeur à 37,5 M€ et de 13,6 % en volume à fin 2015, mais représente toujours 27 % des exportations de la Guyane

(contre 55% en 2004). La baisse des investissements de 19 % en 2015, la stagnation du nombre de permis d’exploitation et de

recherche ainsi que le recul du cours de l’or pourraient expliquer une partie du repli de la production d’or guyanaise.

FINANCEMENT ORIENTÉ VERS L’HABITAT DES MÉNAGES

L’économie guyanaise est principalement financée par les 16 établissements de crédit implantés localement, qui représentent 89 %

de l’encours total de crédits. Les encours de crédit croissent de manière régulière. Ainsi, en 2015, l’encours sain de crédit a

enregistré une croissance de 4,2 %, après 5,7 % en 2014. Le segment des ménages est le plus dynamique avec une progression

de 10,3 %, l’encours de crédits aux entreprises augmente de +1,2 %, alors que celui des collectivités locales affiche une

contraction de 3,4 %. Toutefois, les crédits aux entreprises représentent toujours 50,4 % des crédits sains, ceux aux ménages

33,6 % et 12,0 % pour les collectivités locales.

Parmi ces trois agents, la croissance des crédits est tirée par les crédits d’investissements des entreprises ainsi que les crédits à

l’habitat des ménages. En effet, si les crédits immobiliers destinés aux entreprises et aux bailleurs sociaux baissent de 2,7 % en

2015 (s’établissant à 887,0 M€), les crédits d’investissement aux entreprises progressent de 9,3 % (atteignant un encours de

487,3 M€). Ainsi, au cours des 10 dernières années, les crédits d’investissement aux entreprises ont connu une croissance annuelle

moyenne de 18,2 %. S’agissant des ménages, l’encours sain de crédits à l’habitat octroyés a augmenté de 11,4 % (atteignant

790,6 M€). Le taux de créances douteuses atteint 3,9 % pour l’ensemble du secteur bancaire guyanais en 2015, en augmentation

par rapport au taux de 3,4 % observé en 2014 après avoir régulièrement baissé depuis plusieurs années. Ce taux demeure

cependant parmi les plus bas des DOM.

Enfin, les actifs financiers des entreprises et des ménages ont enregistré une hausse sur l’année 2015, avec respectivement une

progression de 5,7 % et de 2,9 %. L’épargne des ménages et des entreprises est tirée à la fois par la collecte dynamique des

dépôts à vue et de l’épargne de long terme, en particulier les produits d’assurance vie (+ 6,0 %).

Entreprises

2015

Ménages

2015

Encours bancaires (tous établissements)

1 461,8 M€

Nombre d'habitants par guichet bancaire

5 303

crédits d'exploitation

81,6 M€

Nombre d'habitants par guichet automatique

1 845

crédits d'investissement

487,4 M€

Nombre de dossiers de surendettement déposés

206

crédits immobiliers

887,0 M€

Encours bancaires (tous établissements)

973,1 M€

Actifs financiers (tous établissements)

450,9 M€

crédits à la consommation*

180,5 M€

dépôts à vue

373,8 M€

crédits à l'habitat

790,6 M€

Nombre d'incidents de paiement sur effet

254

Assurance vie

245,0 M€

Taux d'épargne des ménages

(en % du revenu disponible brut, 2010)

28,8 %

NB : Les données utilisées dans cette note sont arrêtées au 31 décembre 2015 sauf indication contraire.

Toutes les publications de l’IEDOM sont accessibles et téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr

Directeur de la publication : H. GONSARD – Responsable de la rédaction : Y. CARON

Éditeur et imprimeur : IEDOM

Achevé d’imprimer : 21 septembre 2016 – Dépôt légal : Septembre 2016 – ISSN 1952-9619

1 Afin d'assurer des constructions en nombre suffisant et de lutter contre la précarité dans les Outre-mer, l’État dispose de trois types de leviers : la LBU accordant des

crédits budgétaires, la défiscalisation, et l'appel à d'autres partenaires.

1

/

4

100%