Document

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ EL-HADJ LAKHDAR -BATNA-

FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES

DÉPARTEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES

École Doctorale Algéro-Française

ANTENNE DE BATNA

MÉMOIRE DE MAGISTÈRE

Option : Sciences du langage

TITRE :

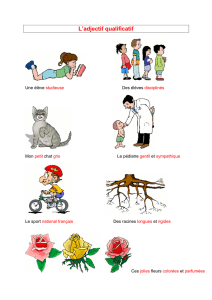

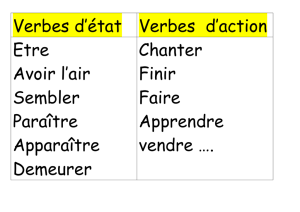

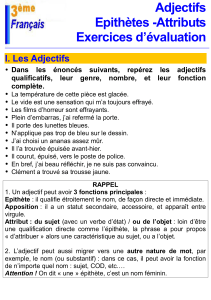

Pour une approche syntaxique de l’adjectif qualificatif

(Cas des étudiants de la 3ème année L.M.D Français)

Université de Batna

Dirigé par : Pr. ABDELHAMID Samir Réalisé par : Mlle LEDMIA Linda

Membres du jury :

Président : Pr. BENSALAH Bachir

Rapporteur : Pr. ABDELHAMID Samir

Examinateur : Pr. MANAA Gaouaou

Examinateur : Dr. KHENNOUR Salah

Année universitaire : 2011-2012

Université de Biskra.

Université de Batna.

Université de Batna.

Université de Ouargla.

*Je remercie Dieu le tout-puissant, de m’avoir donné la volonté et le courage

pour accomplir ce mémoire.

*Je tiens à remercier vivement ceux qui ont contribué de près ou de loin à

l’élaboration de ce mémoire, particulièrement mon directeur de recherche Pr.

ABDELHAMID Samir pour son aide, ses conseils, ses critiques objectives, qui

étaient nécessaires pour la réalisation de ce travail de recherche.

Mes vifs remerciements vont à :

*Dr. BENZEROUAL Tarek pour tous ses commentaires, son aide et ses

encouragements. Il a également contribué, par ses remarques et suggestions, à

améliorer la qualité de ce mémoire ; je lui en suis très reconnaissante.

*Je remercie également les membres du jury d’avoir accepté d’évaluer mon

travail.

Je dédie ce mémoire à :

*Mes chers parents pour tout ce qu’ils m’ont appris la patience et la

persévérance ; sans leur soutien et conseil je n’aurais jamais pu accomplir ma

tâche.

Leur amour et patience mérite ma reconnaissance.

Que Dieu les garde pour moi.

*Mon frère : Saïd.

*Toute ma famille.

*Mes cousines : Rima, Amel et kouthar.

*Toute personne ayant une place dans mon cœur

2

INTRDUCTION GÉNÉRALE

L’apprentissage des langues étrangères consiste à acquérir les différentes lois syntaxiques

qui régissent la langue cible, qui est le français dans notre présente recherche et de connaitre

l’ensemble des règles de fonctionnement, qui régissent la formulation correcte des énoncés de

la langue étrangère, c’est-à-dire les règles de la grammaire du français : La phonétique, la

morphosyntaxe, le lexique, l’orthographe.

En grammaire, la nature d’un mot "regroupe un ensemble d’emplois linguistiques

apparentés, permettant des substitutions de nature syntaxique. On peut dire également,

catégorie grammaticale ou lexicale, classe grammaticale, espèce grammaticale ou encore,

partie du discours en grammaire traditionnelle. La nature d’un mot peut être un trait

grammatical intrinsèque de ce mot"1.

Wilmet (M.) définit la grammaire comme suit :

« L’art d’exprimer ses pensées par la parole ou par l’écriture

d’une manière conforme aux règles établies par le bon usage »2.

Wilmet (M.), dans cette définition attribue les notions d’ « art », de « règles » et de « bon

usage ». La triade montre assez que la grammaire stricto sensu met en jeu des appréciations

esthétiques (de l’ordre du beau et du laid) ou des jugements éthiques (de l’ordre du bien et du

mal). Elle s’institue discipline normative, qui édicte un code, condamne les manquements et

entend réprimer.

Wilmet (M.) ajoute encore une définition dédoublée de la grammaire :

« 1° Jusqu’au XIX° siècle et de nos jours dans le langage courant. Ensemble

des règles à suivre pour parler et écrire correctement une langue. 2° (…) Étude

systématique des éléments constitutifs d’une langue, sons, formes, mots, procédés »3.

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature_(grammaire)/

2WILMET, Marc, Grammaire critique du français, Ed. Duculot, 3ème édition, Bruxelles, 2003, P.17.

3Ibid., 2003, P. 18.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

1

/

143

100%