Mathivat A, Clément D, Rosenthal D. Traitement de la fibrillation et

TRAITEMENT DE LA FIBRILLATION ET DU FLUTTER AURICULAIRES

PAR LES CHO CS ÉLECTRIQUES EXTERNES TRANSTHORACIQUES

(COURANT DIRECT)

A propos de 150 cas

P a r A. M A T H IV A T , D. CLÉMENT et D. R O SEN T H A L

(Paris)

A la fin d e l’a im ée 1963, nous avons ex posé dans ces colon nes, les résultats d ’une étu d e prélim inaire intéressant 31 cas

de F. A. (fibrillation auriculaire) traités par des ch oc s électriques externes transthoraciques à l’aide d ’un défibrillateur utilisant

le courant continu (D C 103 Se rdal).

Les prem iers résultats avaient été très encoura geants, ce tt e nouvelle th éra peu tique s’éta nt révé lée à la fois in offen sive

et rem arquablem ent effica ce. Nous en a vo ns d on c poursuivi régu lièrem ent l'application à un grand nom bre d e F. A. et nous

y avons associé quelqu es malades atteints de Flut. A. (flutter auriculaire).

N o tr e attention n’est pas d e rappeler ici les raisons trop conn u es qu i doiv ent inciter à traiter av ec la dernière énergie

et qu e lq u efo is d e tou te u rg en ce les troubles du rythm e à point d e d épart auriculaire, ni les d ifféren tes éta p es qui tant sur

le plan expérim enta l q u e cliniqu e nous ont conduits aux applications pratiqu es d e c e tt e tech n iqu e en c ore très nou velle en

thérapeutiqu e cardiologiq ue. C es ren seign em ents figu rent d a n s un p ré céd en t article, réd igé dans cet te rev u e m êm e, et

auquel le lecteur pourra se reporter.

Nous voulons simplement rendre compte aujourd’hui de la

poursuite de notre expérience personnelle qui s’étale mainte

nant sur près d ’un an et qui intéresse un lot de malades plus

important.

MATÉRIEL. MALADES. MÉTHODES

L'appareil utilisé est un défibrillateur autonome à courant direct

(courant continu).

Le choc de défibrillation est lié à la décharge d’un condensateur

d’une durée très brève de 3 à 4 millièmes de seconde. Le choc inter

vient en dehors de la période vulnérable du cycle cardiaque, grâce

à un système de synchronisation incorporé. L’énergie externe déve

loppée est de 50 à 160 joules.

Les électrodes sont très larges, elles ont une surface de 180 cm2.

Leur construction réalisée en matériaux isolants de premier choix,

leur confère une grande sécurité d’emploi.

Les malades. — 150 malades atteints de tachycardie ou de

tachy-arythmie permanentes d’origine auriculaire ont été soumis à

l’action des chocs électriques externes transthoraciques, à l’aide du

défibrillateur utilisant le courant direct ou continu.

Ils se répartissent en 84 hommes et 66 femmes. L ’âge moyen

est de 57,3 ans. Le plus jeune a 27 ans. Le plus âgé, 81 ans.

Tous un trouble rythmique d’origine supraventriculaire, 135 une

arythmie complète par fibrillation auriculaire, 15 une tachycardie

ou une tachy-arythmie permanente par flutter auriculaire.

A) Dans le groupe des 135 F. A., de beaucoup le plus important,

on compte 75 hommes et 60 femmes, avec une moyenne d’âge de

56,9 ans.

Pour 68 d’entre eux, le trouble du rythme résume à lui seul toute

la cardiopathie. Il s’agit de F. A: idiopathique dont la fréquence ne

cesse de croître depuis quelques années, et qui est aujourd’hui devenue

d’observation courante chez les sujets de 50 à 60 ans, apparemment

indemnes de toute autre manifestation cardiaque organique.

Dans 69 cas (pour 67 malades), le trouble du rythme complique

une cardiopathie préexistante ou concomitante valvulaire, artérielle,

de type dégénératif, péricarditique en endocrinienne. Une affection

mitrale, ou aortique, ou l’association des deux, sont observées dans

43 cas. Une hypertension artérielle ou un insuffisance coronarienne,

ou les deux associées, sont retenues chez 24 malades. Enfin, dans

2 cas. l’existence d’une péricardite calcifiée non constrictive et d’une

hyperthyroïdie a été individualisée.

En outre, une insuffisance cardiaque gauche ou globale, momen

tanément contrôlée par le traitement classique, est présente chez

34 malades. Elle est définie par les signes cardiaques et périphériques

Le choc électrique extern e par courant direct occupe

une place croissante dans le traitement de la fibrillation

auriculaire. L es résultats obtenu s chez ISO m alades per

mettent d e préciser les indications et les limites d e la

m éth od e qui, d ès maintenant, parait fournir d es résultats

supérieurs à ceu x du traitement médical.

habituels, la cardiomégalie aux rayons X, observée 33 fois, et les

altérations de l’électrocardiogramme. Dans 4 observations, il est, de

plus, fait état d’une ou plusieurs embolies de la grande circulation.

B) Dans le groupe des 15 Flut. A. on compte 9 hommes et 6 femmes

dont l’âge moyen est de 60 ans avec comme extrêmes 39 et 73 ans.

Dans 4 cas, il s’agit de flutter idiopathique : le trouble du rythme

est isolé.

Pour 11 autres malades,, il existe une cardiopathie associée : 9 ont

une valvulopathie de type rhumatismal ; 5 un rétrécissement mitral

prédominant ; 1 une insuffisance mitrale pure ou prédominante,

2 une maladie mitrale associée à un rétrécissement aortique ;

1 un rétrécissement aortique pur ; 2 ont une angiopathie : 1 une

hypertension artérielle modérée ; 1 un angor d’effort par insuffisance

coronarienne.

Plus de la moitié de ces malades ont une insuffisance cardiaque

avec gros cœur aux rayons X. Dans la plupart des cas, cette insuffi

sance cardiaque n’a pas pu être contrôlée par un traitement digita-

lique, mais parfaitement établi et poursuivi.

Pour l’ensemble de ces 150 malades, nous n’avons pas opéré un

choix systématique dans les indications du choc électrique. Ceci est

surtout vrai pour les débuts d’application de cette méthode. Bien

entendu, nous nous sommes toujours attachés à faire bénéficier par

priorité ceux des malades chez qui une ou plusieurs tentatives de

régularisation médicamenteuse avaient précédemment échoué, ou

ceux particulièrement intolérants à la digitaline ou à la quinidine.

Actuellement, et instruits d ’une expérience déjà longue,

nous opérons plus volontiers une sélection des sujets à défibriller.

Non pas que nous redoutions une com plication ou un incident

imputables à la méthode dont l’inocuité nous a paru entière,

mais nous avons su discerner certains des facteurs qu’il y a

lieu' de prendre en considération pour supputer avec une cer

taine probabilité le succès ou l’échec éventuels.

LE TRAITEMENT PAR CHOC ÉLECTRIQUE EXTERNE

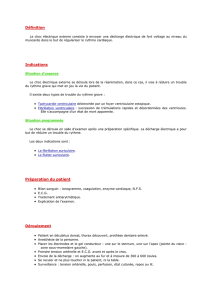

Préparation du m alade. — Dans les tachycardies supra

ventriculaires, et notamment en cas de fibrillation auriculaire,

une semaine avant le choc, le malade est soumis à une cure

digiialique destinée à maintenir le rythme ventriculaire au-des

sous de 80, et à l’action des antivitamines K. Une hypopro

thrombiném ie stable autour de 30 %, doit être réalisée.

Cette double médication nous parait de nature à augmenter

les chances de régularisation et à écarter le risque d ’embolies.

Une anesthésie générale courte et superficielle, nous paraît

indispensable. L e risque encouru de ce fait par le malade est

minime. Elle doit être administrée par un anesthésiste réanima

teur com pétent qui recourt habituellement à l’injection intra

veineuse de 15 à 30 eg de penthotal. Le malade est largement

oxygéné jusqu’au réveil qui intervient cinq à dix minutes après

le début. Nous n’avons observé aucun incident imputable à

l’anesthésie.

Le choc électrique. — Le malade étendu dans le décubitus

latéral droit, l’opérateur se tenant à gauche et en arrière de lui,

les électrodes sont disposées sur les facès antérieure et posté

rieure du thorax suivant un emplacem ent bien défini.

Le choc peut dès lors intervenir. Il dure de deux à quatre

millièmes de seconde. L ’E. C. G. permet de juger extempora

nément de l’action du traitement. Le choc initial est de

50 joules. En cas d ’insuccès, d ’autres chocs plus puissants peuvent

intervenir à condition d’être espacés de quinze à vingt secondes.

Imm édiatement après le choc, se développe un érythème discret

à la face externe du thorax. Il correspond à la surface d ’appli

cation des électrodes. Toute trace s’eSace en moins de

quarante-huit heures.

Après le choc. — Le malade doit être maintenu en obser

vation pendant huit à dix jours.

S’il y a lieu, en raison de la cardiopathie préexistante, de

poursuivre la m édication anticoagulante, celle-ci sera maintenue,

sinon, elle sera progressivement réduite, puis supprim ée, après

le retour au rythme sinusal.

Dans les suites de tachycardies supraventriculaires, flutter

et fibrillation auriculaire en particulier, nous préconisons la

prise quotidiene de 60 cg de di-hydroquinidine ou de 80 cg

de sulfate de quinidine. Ce faisant, nous estimons consolider

et maintenir la régularisation obtenue par le choc électrique.

RÉSULTATS. COMMENTAIRES

Résultats globaux. — Sur 150 malades ainsi traités, nous

avons obtenu 123 fois le retour au rythme sinusal et 27 cas

seulement se sont soldés par un échec. L e pourcentage res

pectif des succès et des échecs s’établit ainsi à 82 % et 18 %.

TABLEAU I. — 150 m alades atteints de fibrillations et flutters auriculaires

La réussite se manifeste très rapidement après l’application

du traitement, quelquefois en quelques secondes, toujours en

moins de cinq minutes.

Avant que ne s’inscrive sur TE. C. G. le rythme sinusal,

apparaissent un certain nom bre de particularités électriques.

Les plus fréquentes sont des extra-systoles ventriculaires ou

auriculaires, parfois un rythme bigéminé ou un rythme nodal

autonome qui peut se prolonger pendant plusieurs minutes et

qui annonce, en général, le succès de la régularisation. Dans

quelques cas, apparaît une sous-dénivellation du segment ST à

concavité supérieure rappelant la cupule digitalique. Après

retour au rythme sinusal l’espace PR reste souvent égal ou

supérieur à 0,20 seconde.

Quel qu’en soit le type, ces anomalies sont habituellement

transitoires. Elles s’effacent complètem ent en moins d’un quart

d’heure.

RÉSULTATS EN FONCTION DE LA VARIÉTÉ DE TACHYCARDIE

Fibrillations auriculaires (tableau II). — Ce groupe, de

loin le plus important, com prend 135 malades.

179 séances de défibrillation leur ont été appliquées,

100 malades ayant subi 1 séance, 29, 2 séances, 3, 3 séances

et 4, 4 séances de traitement.

TABLEAU II. — 135 m alades atteints de fibrillations auriculaires

Dans 108 cas, le rythme sinusal a été restauré, soit dans

80 % des cas. 27 cas se sont soldés par un échec. Si bien que

la totalité des échecs pour l’ensemble de nos 150 malades,

intéresse exclusivement le groupe des fibrillations auriculaires.

Nous avons étudié certaines corrélations en vue de faire

apparaître d ’éventuels facteurs d ’insuccès ou de réussite. Et

nous avons pu ainsi établir que certains éléments paraissent

effectivement jouer un rôle déterminant (tableau III).

TABLEAU III. — Facteurs paraissant intervenir dans les résultats

1° C ’est ainsi que l’ancienneté du trouble du rythme semble

intervenir, la m oyenne étant de 2,6 ans pour les succès et de

5,4 ans pour les échecs (tableau IV).

TABLEAU IV. — Résultats en fonction de l'ancienneté

Chaque séance de traitement a comporté de 1 à 4 chocs

en moyenne. 150 malades ont totalisé ainsi 194 séances de

traitement.

2° L ’étiologie que nous avions considérée au début comme

susceptible d’influencer le résultat, semble en fait ne pouvoir

être tenue com m e un facteur essentiel, et notamment pour les

F. A. idiopathiques que Ton retrouve avec le mêm e pourcentage

dans les échecs, 52 %, et les succès, 50 % (tableau V).

TABLEAU V. — Résultats en fonction de l'étiologie

de la fibrillation auriculaire

TABLEAU VII. — Résultats en fonction du volume du coeur

— Et peut-être aussi le m icrovoltage de l’onde auriculaire :

FV1 < 0,1 microvolt est retrouvée dans 75 % des échecs.

Flutters auriculaires (tableaux IX). — Nous avons traité

seulement 15 malades atteints de flutter auriculaire et 15 fois

nous avons obtenu facilement la restauration du rythme sinusal.

Pour 13 malades, il a suffit d’un seul choc pour réduire

l’arythmie : 2 fois, 1 choc de 50 joules, et 11 fois : 1 ch oc de

100 joules. Pour 2 malades seulement, 2 chocs de 100 joules

ont été nécessaires.

Le flutter auriculaire semble donc être une des indications

de choix de la technique de défibrillation par les chocs élec

triques externes à courant continu.

TABLEAU IX. — 15 m alades atteints de flutter auriculaire (fig. 9).

Notre observation princeps concerne d ’ailleurs un malade

atteint de flut. A. irréductible, ayant induit une insuffisance

cardiaque majeure et devenue impossible à contrôler par les

médications usuelles. L e succès fut immédiat. Cette facilité et

cette rapidité dans la réussite nous incitèrent à récidiver et à

élargir les indications de cette méthode. Nous estimons q u’actuel

lement toutes les formes du flutter auriculaire peuvent et doivent

être traités par les chocs électriques externes.

COMMENTAIRES

Notre expérience personnelle sur le traitement des fibril

lations et des flutters auriculaires par chocs électriques externes

à courant direct, repose aujourd’hui sur 150 cas et s’étend sur

près d’un an.

Les questions que nous nous sommes posés au début de cette

expérience, nous nous les posons aujourd’hui à nouveau, pour

y répondre cette fois sans réticence.

Ces questions intéressent essentiellement l’inocuité, l’effica

cité, les indications et la place actuelle de cette technique dans

la thérapeutique cardiologique.

1° Inocuité de la méthode. — Nous n’avons observé aucun

accident grave im putable à l’action du choc. Nous avons cepen

dant vu apparaître un accès de tachycardie ventriculaire en

cours de tentative de régularisation d ’une fibrillation auri

culaire. Cet accès a pu être facilem ent réduit par un nouveau

choc.

Aucune incidence cardiaque fâcheuse n’a été notée ni sur le

plan clinique, ni à l’électrocardiogram me. Les quelques ano

malies des tracés qui s’observent en cours de régularisation, ont

toujours été superficielles et transitoires.

Nous n’avons jamais enregistré d ’embolies dites de régula

risation, com m e il n’est pas exceptionnel de l’observer au cours

de certains traitements médicamenteux.

Enfin, les taux moyens des enzymes sériques, transaminases

SG OT et créatine kinase, ne s’écartent guère des valeurs

normales.

2° Indications. Contre-indications. — a) Fibrillations auri

culaires : C ’est le groupe le plus important — 135 malades — ,

et c’est celui pour lequel il nous a paru le plus utile d’établir

un choix, non seulement dans le but d’écarter certains risques,

assez hypothétiques, mais surtout d’augmenter les chances de

succès immédiat et durable.

Il ressort de l’analvse que nous avons faite des facteurs éven

tuels de succès ou d’échec, que :

1° D oivent être écartés : les fibrillations auriculaires en insuf

fisance cardiaque chronique, avec importante cardiomégalie

radiologique et grosses altérations des tracés électriques ; les

formes dans lesquelles l’E. C. G. fait apparaître des alterations

profondes et permanentes de la conduction auriculo-ventriculaire,

et m êm e intraventriculaire ; et aussi celles où se trouvent enre

gistrées de fréquentes extra-systoles ventriculaires polymorphes,

avec ou sans bigéminisme spontané ou digitalique.

2° Les meilleures chances d e réussite intéressent donc essen

tiellement : les fibrillations idiopathiques de la soixantaine,

d’installation récente, sans insuffisance cardiaque notoire ni

cardiomégalie, et sans altération majeure de l’E. C. G ; les fibril

lations auriculaires évoluant sur une valvulite mitrale ou aortique,

bien tolérée, ou moins bien tolérée mais sans cardiomégalie radio

logique notoire ; ou encore celles qui apparaissent après commis

surotomie mitrale ou intervention restauratrice. Dans tous ces

cas, le caractère relativement récent du trouble du rythme, un

ralentissement efficace par la digitaline, seront des facteurs ém i

nemment favorables à la régularisation.

b) Flutters auriculaires : Nous n’avons enregistré que des

succès. C ’est l’indication de choix, les traitements digitalique et

quinidinique enregistrant souvent des incidents et comportant

beaucoup d ’échecs.

3° D e m êm e l’insuffisance cardiaque, présente dans 25 %

des cas, ne paraît vraiment offrir un obstacle qu e si elle

s’accom pagne de cardiomégalie radiologique ; cette conjonction

étant retenue dans 75 % des échecs et seulement 51 % des

succès. En conséquence, 49 % des réussites ont un volum e

cardiaque normal, et seulement 26 % des échecs (tableaux V I

et VII).

TABLEAU VI. — Résultats en fonction de l'insuffisance cardiaqu e

4. Accessoirement, nous avons retenu com m e facteurs défa

vorables :

— La neurotonie, l’angoisse, l’anxiété, qui sont notées dans

75 % des échecs.

— L ’âge : la m oyenne d ’âge étant, pour les succès, de 9 ans

inférieur à celui des échecs (tableau VIII).

TABLEAU VIII. — Résultats en fonction de l'â ge moyen

3° Efficacité de la m éthode. — Les conclusions de notre

travail font apparaître un pourcentage de succès immédiats tel,

que nous sommes en mesuré d ’affirmer qu’aucun autre moyen

thérapeutique actuel peut offrir l’équivalent.

Cette réussite qui se solde à 82 % pour l’ensemble des

troubles du rythme et à 80 % pour les fibrillations auriculaires,

reste cependant un peu inférieure aux données produites dans

les travaux récents d ’outre-Atlantique et notamment ceux de

Killip qui font état de 90 % de succès (sur 62 malades).

Le rythme sinusal se maintiendra-t-il ? C ’est une question

à laquelle nous ne serons en mesure de répondre qu ’avec un

recul de quelques mois supplémentaires. Toutefois, si quelques-

uns de nos malades ont rechuté, nous savons que certains d’entre

eux se maintiennent en rythme régulier de plus de huit mois.

4° Place actuelle du traitement électrique. — Dans le trai

tement de la fibrillation auriculaire, nous pensons aujourd’hui

être en mesure de prédire que le jour n’est pas loin où le choc

électrique externe, par courant direct, aura détrôné le classique

traitement à la quinidine. On connaît non seulement les incom

modités et les inconvénients de toutes sortes, inhérents à cette

médication, mais aussi les risques parfois mortels (1 à 10 %)

qu’elle fait courir au patient. En contrepartie, un pourcentage

de succès qui, dans les dernières statistiques françaises, n’excède

guère 50 %.

En fait, seul l’avenir saura nous dicter notre conduite thcla-

peutique. L ’innocuité de la méthode s’affirmera en précisant

mieux les indications et les contre-indications respectives. Son

efficacité s’établira en fonction du perfectionnement accru de nos

méthodes et de notre matériel, permettant ainsi d’accroître le

pourcentage des succès et d’écarter définitivement toute menace

de complication sérieuse, et notamment de fibrillation ventri-

culaire.

BIBLIOGRAPHIE

Pour la bibliographie, se référer à celle de l’article paru dans La Presse

Médicale du 14 Décembre 1963 :

Ma t h i v a t , A., Cl é m e n t , D. et Ma r i e - L o u i s e , C. (Paris) : Un nouveau traite

ment de l’arythmie complète par fibrillation auriculaire : les chocs électriques

externes par le défibrillateur DC 103 à courant continu (Note préliminaire

à propos de 31 cas).

1

/

4

100%

![Traitement :[2]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001359805_1-596a0b75a49214019bee38f424564f1f-300x300.png)