De la sociologie à la sociolinguistique: éléments historiques et

T W Toronto Working Papers in Linguistics 25: 85–94

P L Copyright © 2005 Davy Bigot

De la sociologie à la sociolinguistique:

éléments historiques et théoriques

Davy Bigot

Université du Québec à Montréal

Après être revenu sur les deux principaux mouvements qui ont fondé la

sociologie contemporaine, l’auteur revient sur leurs influences directes sur

la sociolinguistique. Dans un premier temps, nous verrons comment les

programmes de Marx et de Durkheim formeront la base d’une des théories

majeures de la sociolinguistique, la théorie de la “stratification sociale”

développée dans les travaux de Labov (1976). En second lieu, nous

reviendrons sur le courant wébérien dont les fondements inspireront la

théorie des “réseaux ” présentée dans l’étude de Milroy (1980). De ces

deux synthèses, nous en tirerons la conclusion que le paradigme

sociolinguistique ne peut se résumer à une simple opposition micro/macro

social. Nous terminerons alors notre exposé avec la théorie sociale de

“l’habitus linguistique” exposée dans Bourdieu (1982). Après un bref retour

sur ses fondements, nous verrons comment celle-ci permet d’obtenir une

solution, peut-être plus équilibrée, au problème de la sociolinguistique.

1. Introduction

Dans son ouvrage intitulé La construction de la sociologie, Berthelot (2001) pose un

problème fondamental concernant l’élaboration de cette science. Il distingue deux

paradigmes qui s’opposent radicalement et qui construisent tous deux des objets différents.

Les définitions du social sont diverses: il peut être vu comme un ensemble de

règles et de contraintes qui s’imposent à l’individu dans une société donnée et dont

il importe de saisir l’origine et les effets. Mais il peut être également conçu comme

la signification pour autrui qu’impliquent nos divers comportements. (Berthelot

2001:5)

La sociologie délimite tout d’abord son champ d’investigation et ses objets d’étude en

prenant pour modèle principal celui des sciences de la nature, puis en s’opposant plus tard

aux explications en termes de contrat. L’étude se porte d’abord sur la sociologie du fait

social. Parallèlement et en opposition à ce programme émerge un autre courant sociologique

tout aussi important, qui fera place à ce qui sera défini comme la sociologie de l’action

sociale. Cette tradition naîtra au XIXe siècle et placera l’action sociale au centre de l’étude

sociologique.

À ses débuts, la sociologie apparaît donc comme tiraillée par deux grands courants

opposés. Deux approches se distinguent. La première envisage l’étude des phénomènes

structurels et privilégie l’aspect quantitatif de la science: c’est l’approche macro-sociale. La

seconde, elle, se base radicalement sur l’individu socialisé en favorisant l’aspect qualitatif

des résultats: c’est l’approche micro-sociale. Deux questions fondamentales se posent alors.

DAVY BIGOT

86

Doit-on suivre le premier chemin tracé et traiter les phénomènes sociaux comme des objets

scientifiques à part entière et extérieurs à l’individu ? Au contraire, doit-on impérativement

intégrer dans l’étude, cet individu et la construction du sens qu’il opère à chaque

manifestation sociale ?

Après avoir décrit brièvement ces deux traditions fondatrices de la sociologie, nous

soulignerons les influences de la sociologie sur la sociolinguistique. Nous verrons comment

le paradigme de la sociolinguistique ne peut se résumer seulement à l’opposition

micro/macro social à travers la présentation de deux théories principales: la “stratification

sociale” et la théorie des “réseaux”. Enfin, nous terminerons notre exposé par la théorie

sociale de “l’habitus” exposée dans Bourdieu (1982). Après un bref retour sur ses

fondements, nous verrons comment celle-ci permet d’obtenir une solution, peut-être plus

équilibrée, au problème de la sociolinguistique.

2. Quelques notions historiques et théoriques en sociologie

2.1 Pour une sociologie du “fait social”

Pour Auguste Comte, la sociologie n’est autre que: “l’étude positive de l’ensemble des

lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux” (Comte 1832:259 cité dans Ferréol et

Noreck 2000:10). Tous les domaines scientifiques devant être étudiés selon les mêmes règles

et les mêmes méthodes, il fondera ses principes sur le modèle de la biologie qui lui fournira

des données objectives et une méthodologie pour la connaissance de ce qui deviendront

quelques années plus tard des faits sociaux. Tout comme pour la biologie, l’essentiel revient

à partir du tout pour en comprendre les parties; une explication des faits sociaux déduite des

seuls comportements individuels ne peut convenir et doit être totalement exclue. La

connaissance des faits sociaux relève de l’observation. Les lois de la société sont

parfaitement comparables aux lois de la nature. Ces lois sont les mêmes que celles qui

s’imposent aux individus. Ferréol et Noreck (2000:13) résument son programme ainsi:

-La société se substitue à la nature pour fonder une épistémologie nouvelle (société =

humanité).

• Comme la nature, elle est régie par des lois immuables et indépendantes des actions

humaines.

• La connaissance de ces lois reste soumise aux mêmes exigences méthodiques que

celles qui étaient à l’œuvre parmi les sciences de la nature au XIXème siècle.

Comte deviendra l’instigateur du mouvement positiviste qui donnera naissance à un

grand nombre de théories marquantes dans la construction de la sociologie.

Parallèlement à sa vie politique, Marx va élaborer certaines théories sociales au poids

conséquent. Son projet rejoint particulièrement celui d’Auguste Comte. Pour lui comme pour

le précédent, l’essentiel est de partir des structures pour aboutir à l’individu en lui-même:

“Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés,

nécessaires, indépendants de leur volonté” (Marx 1859 cité chez Ferréol et Noreck 2000:21).

Ces structures, qui sont imposées aux acteurs sociaux, évoluent selon certaines lois

identiques à celles de la nature. Selon ce dernier, toute société se définit par ses structures qui

permettent aux hommes de vivre matériellement. Ces mêmes structures forment un système,

un mode de production qui se divise en forces productives (ensemble des ressources

matérielles et humaines) et en rapports de production (relations de propriété et de contrôle

DE LA SOCIOLOGIE À LA SOCIOLINGUISTIQUE

87

des forces de production). L’œuvre de Marx consistera à démontrer que les capitalistes, et

plus généralement les classes sociales, ne peuvent gérer leur conduite respective. L’individu

semble dépendre des structures dans lesquelles il évolue. On retrouve ici le fondement même

posé par Comte quelques années auparavant. Pour résumer l’apport du marxisme, nous

reprendrons à nouveau trois axes présentés dans Ferréol et Noreck (2000:26):

• La notion de modèle (l’analyse en terme de mode de production).

• La mise en situation des idées. Le marxisme montre que les projets, les idées, les

valeurs ne peuvent être étudiés indépendamment des enjeux entre les groupes

sociaux.

• La valeur heuristique de l’hypothèse des acteurs collectifs dans l’analyse du

changement.

Son œuvre, liée à la sociologie de Comte, inspirera d’une certaine manière l’œuvre du

principal représentant de la sociologie du fait social, Émile Durkheim.

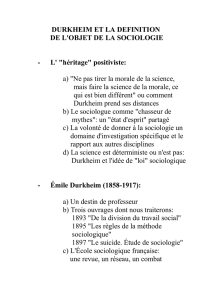

En 1895, Émile Durkheim publie Les règles de la méthode sociologique suivie en 1897

du Suicide. Étude de sociologie. Il sera considéré comme le fondateur de la sociologie. Il

pose très vite les fondements de celle-ci et en expose ses théories de la manière suivante: “La

première règle, et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses”

(Durkheim 1987:18) Il fondera sa théorie sur une définition particulière de ces mêmes faits:

Un fait social ne se reconnaît qu’au pouvoir de coercition externe qu’il exerce ou

est susceptible d’exercer sur les individus et existe indépendamment des formes

individuelles. (Durkheim 1987:11)

Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur

l’individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans

l’étendue d’une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de

ses manifestations individuelles. (Durkheim 1987:18)

Pour Durkheim, l’objet du sociologue doit obéir aux mêmes règles que les autres

sciences dites naturelles. Il s’inspire, lui aussi, directement du Cours de philosophie

positiviste d’Auguste Comte. Durkheim considère que tout n’est que principe de causalité,

principe s’appliquant tant aux corps bruts qu’au corps organisés.

Sa plus grande victoire viendra en 1897 avec Le suicide. Étude de sociologie. À partir

d’un examen ordonné et détaillé d’une multitude de données, il parviendra à dégager une

typologie théorique des causes du suicide qui rappelle vivement la problématique de

l’intégration de l’individu dans la société et l’influence du désordre social sur la vie

individuelle. Les faits sociaux ne sont alors plus des idées, ni des représentations ou des

sentiments. Ils doivent être considérés comme proprement externes aux individus auxquels

ils sont imposés. L’œuvre de Durkheim se résume finalement en trois points essentiels

(Ferréol et Noreck 2000:20-21):

• Le fondement objectif de la sociologie.

• La recherche des relations entre variables à l’intérieur d’une même société afin de

construire des hypothèses pour relier les résultats à un modèle explicatif.

• Confronter les lois générales et/ou particulières selon un maximum de données.

Située à l’intérieur de la problématique de sa thèse, l’analyse des formes de solidarité

sociales mais aussi des causes structurelles et collectives des modes de comportement et de

DAVY BIGOT

88

pensée chez l’individu, composeront les grandes lignes du programme durkheimien qui

dominera toute la sociologie française durant les premières décennies du XXième siècle.

2.2. Pour une sociologie de l’“action sociale”

Dans ses deux principaux ouvrages, De la démocratie en Amérique (1840 cité chez

Ferréol et Noreck, 2000:27) et L’ancien régime et la révolution (1856 cité chez Ferréol et

Noreck, 2000:27), Tocqueville s’attache à souligner la spécificité de deux systèmes

démocratiques différents. Tocqueville oppose dans sa problématique le concept de l’égalité

contre la liberté. Pour ce dernier, seule la démocratie révèle l’essence de la société moderne.

Cette même démocratie engendre une nouvelle société et un nouveau type d’homme, de par

un système d’égalisation des conditions (tous les êtres naissent égaux et gardent le droit de

vivre de manière autonome). Ce lien entre les hommes pose, selon lui, un problème de

relations entre ces deux valeurs. Alors que la liberté permet la différenciation, l’égalité tend à

uniformiser les individus.

Au départ de son raisonnement, Tocqueville fait place à l’individu de raison mais

également de foi religieuse. La religion est, selon lui, source de certaines fonctions sociales

élémentaires. Elle permet une intégration communautaire mais aussi l’intériorisation de

certaines limites et contraintes imposées au désir individuel. Les autres institutions sociales

et politiques se déduisent alors de l’agrégation des pratiques individuelles (influencées des

nouvelles valeurs d’égalité et de liberté) et de leurs contradictions (si l’individu parvient en

effet à s’émanciper, il s’isole un peu plus de la société). Trois points clés peuvent être isolés

dans la théorie de Tocqueville (Ferréol et Noreck 2000:32):

• La force des idées dans l’analyse du changement social (l’idée égalitaire,

notamment pour les sociétés modernes).

• L’interdépendance des institutions, des “mœurs” et des représentations mentales

d’une société donnée.

• Le caractère ouvert du devenir historique: la possibilité pour les sociétés

démocratiques de basculer soit vers la tyrannie soit vers un équilibre parfait entre

égalité et liberté.

Instigateur d’un nouveau mouvement sociologique, Alexis de Tocqueville se distingue

des trois auteurs précédents par la primauté des idées sur le comportement social. Ce concept

va s’étendre et gagner de l’importance avec la venue d’un nouvel auteur, Max Weber.

Max Weber s’oppose radicalement à Émile Durkheim. Ce dernier propose l’étude des

faits sociaux, Weber, lui, s’oriente vers l’activité sociale. Il en exprimera ses principales

idées et leurs applications dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905

cité chez Ferréol et Noreck, 2000:38). L’objet principal pour Weber concerne les

comportements sociaux doués de sens, mais aussi tournés vers autrui. L’action de l’individu

s’avère sociale dans la mesure où elle se rapporte au comportement d’autrui par rapport

auquel s’oriente son déroulement. L’activité humaine n’est donc plus réduite à un rapport de

causes à effets. Du fait de la signification subjective qu’attachent les acteurs sociaux à leur

action, celle-ci tient compte directement d’autrui, et en est affectée dans son cours.

Cette théorie de l’action sociale s’apparente rapidement à un processus d’influence:

l’action d’un individu est dirigée vers un autre individu dans le but de modifier son

comportement. Son programme offrira, entre autres, la détermination du sens subjectivement

DE LA SOCIOLOGIE À LA SOCIOLINGUISTIQUE

89

visé par les acteurs sociaux, mais aussi la constitution des idéaux-types (l’influence de

Tocqueville est ici, évidente) qu’il désigne comme moteur et orientation de l’activité étudiée.

La seule méthode appropriée sera celle de la compréhension par interprétation (c’est la

méthode de la sociologie compréhensive): saisir les significations sociales construites et

partagées par les acteurs ne peut se faire sans compréhension de l’action elle-même. En

définitive, Weber propose une démarche clairement centralisée sur l’individu (acteur social)

dans ses rapports à autrui. Trois points essentiels ressortent de son programme (cité chez

Ferréol et Noreck 2000:44):

• Construire des modèles idéaux (influence de Tocqueville et des idéaux-types) et

confronter la réalité empirique à cette pluralité des idéaux.

• Cette confrontation amène l’observateur à se situer selon des points de vue

différents.

• Ces différences doivent être acceptées sans chercher une explication totalisante et

ultime de la réalité sociale dont le sens reste en dernière analyse irréductible à la

seule explication scientifique.

Weber sera rejoint, plus tard, par Georg Simmel qui défendra l’approche wébérienne des

phénomènes sociaux, et étayera ses arguments sur la base de l’action réciproque et de la

socialisation pour en aboutir à la formation d’une psychologie sociale.

3. Deux théories sociologiques pour trois théories sociolinguistiques

3.1. La “stratification” sociale

C’est dans les années 60 que la sociolinguistique va commencer à prendre un chemin

réellement constructif. Malgré de nombreux travaux réalisés, le concept d’une linguistique

attachée à la réalité sociale semble encore douteux, une grande majorité de linguistes s’étant

résolument tournée vers une simple contemplation de leurs idiolectes. La sociolinguistique

suppose, dès le début, qu’une mise en rapport quantifiée des phénomènes linguistiques et

sociaux est productive. Labov (1976) distingue cependant les variations stables des

changements en cours dans une communauté. Dans le premier cas, les facteurs sociaux ne

jouent aucunement sur les phénomènes linguistiques. Ce sont des contraintes linguistiques et

non la diversité sociale qui conditionnent la variation. Au contraire, les changements en

cours au sein d’une communauté tendent, eux, à démontrer une variation linguistique

dépendante des différences sociales (sexe, âge, classe sociale, etc.) entre les locuteurs.

William Labov se consacre donc à l’étude des situations concrètes et contemporaines, et

donne un élan sans pareil à cette science encore floue qu’est la sociolinguistique. Inspiré

directement des travaux de Meillet (1965), son objet sera l’étude de la langue au sein de son

contexte social, dans son usage purement quotidien. En 1966, Labov publie son étude sur la

prononciation du /r/ dans les grands magasins new-yorkais. Afin de mener à bien son

enquête, il choisit trois grands magasins censés représenter les trois types de classes sociales

généralement admises dans les études sociologiques, à savoir les classes inférieures, les

classes moyennes et les classes supérieures. Ces trois magasins sont Saks Fifth Avenue,

Macy’s et S. Klein. Labov part de l’hypothèse principale suivante:

We begin with the general hypothesis suggested at the end of the last chapter: if

any two sub-groups of New York City speakers are ranked in a scale of social

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%