Certif. médicaux. Décès et législation. Prélèvem. d`organes et

Item 8 – Page 1/17

Item n°8 : Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvements d'organes et législation.

Module 1 - Apprentissage de l'exercice médical

Sous-Module : Médecine légale et droit de la santé

Objectifs :

- Préciser les règles générales d'établissement des certificats médicaux et leurs conséquences médico-légales.

- Préciser les principes de la législation concernant le décès et l'inhumation.

- Préciser les principes de la législation concernant les prélèvements d'organes.

Auteur : Norbert Telmon, telmon.n@chu-toulouse.fr

Dernière Mise à jour : 30 juin 2005

Section 1 : Les certificats médicaux

L'exercice de la médecine comporte l'établissement par le médecin des certificats, attestations,

documents, dont la production est prescrite par des textes législatifs ou réglementaires. Le médecin peut

aussi rédiger, à la demande de son patient, des certificats ou attestations dont la production ne répond à

aucune obligation.

Les certificats médicaux sont des actes destinés à constater ou à interpréter uniquement des faits d'ordre

médical. Enfin la rédaction des certificats médicaux est de nature à engager la responsabilité pénale,

civile et disciplinaire.

1. Généralités

1.1. Définition

Le certificat médical peut se définir comme l’attestation écrite de constatations positives ou négatives

touchant la santé du sujet examiné et pouvant avoir une influence sur les intérêts publics de ce sujet.

1.2. Délivrance d’un certificat médical

1.2.1. Qui est autorisé à délivrer un certificat médical ?

- les docteurs en médecine et leur remplaçant,

- les internes en médecine mais l’étudiant en médecine en stage n’est normalement pas autorisé à

délivrer des certificats.

1.2.2. Les obligations de rédaction ?

Le médecin est tenu de délivrer des certificats, attestations dont la production est prescrite par un texte

législatif ou réglementaire (article 76 Code de Déontologie ("L'exercice de la médecine comporte

normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en

mesure de faire, des certificats, attestations, documents dont la production est prescrite par les textes

législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin

doit être rédigé en langue française et daté, permettre l'identification du signataire et comporter la

signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la langue du malade peut être remise à celui-

ci"")) :

- déclaration de naissance,

- certificat de vaccination,

- certificat d’hospitalisation en milieu psychiatrique,

- certificat en matière d’accident du travail,

- certificat en matière d’I.V.G. (Interruption Volontaire de Grossesse) et d’I.T.G. (Interruption

Thérapeutique de Grossesse ),

- certificat en matière de pensions militaires.

- De même le médecin doit délivrer à son patient les certificats nécessaires à la justification de ses droits

et avantages sociaux (article 50 Code de Déontologie : "Le médecin doit s'efforcer de faciliter

l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune

demande abusive")

Item 8 – Page 2/17

- Enfin le médecin doit rédiger un certificat s’il s’y est engagé auprès du malade avant l’examen.

1.3. Le certificat médical et le secret professionnel

Le médecin doit rester prudent dans la rédaction de son certificat et peser chaque terme afin de ne pas

révéler inutilement des faits médicaux étrangers au but du certificat. Il est impératif de remettre le

certificat en mains propres.

De même le médecin doit informer son patient du contenu du certificat médical et des interprétations qui

peuvent en être faites par des tiers. Dans tous les cas le malade reste le maître du certificat et des

secrets qu’il contient et il reste libre d’utiliser le certificat comme il le désire.

1.4. La remise d’un certificat à un tiers

Il existe des exceptions à la règle de remise en mains propres du certificat et certains certificats peuvent

être remis à des tiers :

- Un certificat concernant un mineur doit être remis au tuteur légal, il en est de même des adultes sous

tutelle.

- Un certificat attestant que le décès d’un pensionné militaire ou d’une victime d’un accident de travail est

en rapport avec les lésions ayant motivées la pension peut être remis au conjoint survivant.

2. Règles de rédaction des certificats

Elles sont au nombre de 6 :

- Le certificat médical doit avoir un objet médical et il faut toujours connaître l’utilisation prévue du

certificat.

- Le certificat médical doit toujours être demandé par le patient lui-même et remis en mains propres :

- pour un mineur, le certificat est remis à son représentant légal,

- pour un sujet décédé, le certificat de décès est remis aux ayants droits. (voir sur les dérogations

au secret l’item n°6)

- Le certificat ne peut être rédigé qu’après examen du patient.

- Des règles de rédaction de base doivent être respectées :

- le certificat peut être rédigé sur papier libre,

- il doit comporter :

- l'identification du médecin et du patient (en cas de doute sur son identité, le médecin

mentionne l'identité alléguée, sous la forme " déclarant se nommer..."),

- la date de rédaction du certificat,

- la date d’examen,

- les faits allégués par le patient, sous la forme "me déclare avoir...",

- les constatations médicales (positives ou négatives),

- les conclusions.

- Il est utile de garder un double des certificats dans le dossier médical du patient pour éviter des

erreurs ou des contradictions lors d'une rédaction ultérieure.

- Le certificat médiatise l’information médicale et doit donc être rédigé avec prudence vis à vis du

respect du secret professionnel. Notamment il faut le remettre au patient lui même, à découvert,

lisible et compréhensible. C'est le patient qui doit rester maître du certificat et des secrets qu'il

contient.

3. Les principaux certificats

3.1. Certificats prévus par un texte

3.1.1. Certificat prénuptial

L’article 63 du Code Civil, 2ème alinéa. précise que "l'officier d'Etat-Civil ne pourra procéder à la

publication des bans qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical datant de

moins de 2 mois attestant que l'intéressé(e) a été examiné en vue du mariage, à l'exclusion de toute

autre indication".

L’article L 2121-1 du Code de la Santé Publique dispose "que le médecin ne pourra délivrer le certificat

médical prénuptial qu'au vu des résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par décret".

Item 8 – Page 3/17

Actuellement l’examen clinique est obligatoire et doit être l'occasion après information sur les risques de

contamination, de proposer un test de dépistage de l'infection par le virus du S.I.D.A. C’est seulement

pour les femmes âgées de moins de 50 ans que le médecin doit disposer des examens biologiques

suivants :

- sérologie rubéole et toxoplasmose,

- groupe A, B, O et Rhésus standard complété par la recherche d'anticorps irréguliers si le groupe

ouvre à la possibilité d'iso-immunisation et dans le cas où il existe un risque d'allo-immunisation par

suite d'une transfusion antérieure.

Le médecin communique ses constatations et les résultats à la personne et non au futur conjoint.

Fig. 1 : modèle de certificat prénuptial

3.1.2 Certificat de décès [voir section 3]

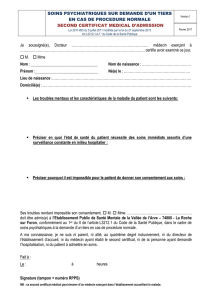

3.1.3. Les certificats concernant l'hospitalisation, la protection des malades mentaux

Ils concernent l'hospitalisation des malades mentaux sur demande d’un tiers (HDT) ou d’office(HO), la

protection des incapables majeurs. [voir item n°9]

3.1.4. Certificat de santé

Les résultats des examens médicaux obligatoires doivent y être inscrits :

- 9 examens au cours de la 1ère année

- 3 examens du 13 ème au 25 ème mois

- 2 examens par an pour les 4 années suivantes

- à 8 jours, aux 9ème et 24ème mois certificat d'état de santé et attestation d'examen.

3.1.5 Certificats de vaccination

3.1.6 Certificats établis dans le cadre d’une Interruption Volontaire de Grossesse

Face à une demande d’IVG par une femme qui s'estime en état de détresse, le médecin, même si il

refuse de pratiquer l’IVG doit lui fournir un certificat indiquant qu'il s'est acquitté de l'information et que le

délai (12 semaines de grossesse) a été respecté. (Art. L 2212-6 du CSP )

3.2. Le certificat de constatation de coups et blessures

La loi pénale sanctionne les atteintes volontaires (rixes) ou involontaires (accidents) à l'intégrité physique

d’autrui. Pour que l'infraction soit constituée, la matérialité des faits doit être établie et le certificat

descriptif de constatation de coups et blessures en est un élément essentiel.

Le certificat médical initial permet de décider de la compétence du tribunal qui jugera et condamnera le

responsable de l'accident ou des violences.

C'est la durée de l'Incapacité Totale de Travail personnel (I.T.T.) qui détermine la juridiction compétente.

L'I.T.T. ne correspond pas à l'arrêt de travail. Il s'agit du laps de temps pendant lequel la victime ne

pourra accomplir ou subira une gêne importante dans l'accomplissement des actes usuels de la vie (se

laver, manger, s'habiller...).

Item 8 – Page 4/17

En cas de blessures involontaires (code pénal articles 222-19 et 222-20) :

. si l'I.T.T. est strictement supérieure à trois mois, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de

l'appréciation du tribunal correctionnel

. si l'I.T.T. est inférieure ou égale à trois mois, c'est le tribunal de police qui est compétent

En cas de blessures volontaires (code pénal articles 222-11)

. si l'I.T.T. est strictement supérieure à huit jours, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de

l'appréciation du tribunal correctionnel

. si l'I.T.T. est inférieure ou égale à huit jours, c'est le tribunal de police qui est compétent.

Tab. 1 : juridictions compétentes en fonction de la durée d’ITT

juridiction

compétente

tribunal de police tribunal correctionnel

violences

volontaires ≤ 8 jours > 8 jours

involontaires ≤ 3 mois > 3 mois

Ce certificat est descriptif des lésions traumatiques. En effet la blessure représente une trace organique,

objective, actuelle d'un fait judiciaire. Cette lésion est parfois la seule trace persistante d'un acte de

violence ; son interprétation médico-légale devra être scientifiquement irréprochable afin de pouvoir

éclairer au mieux les enquêteurs dans leur travail. Pour cela, le médecin doit être capable de :

- déterminer la nature de la blessure afin d’identifier l'agent vulnérant,

- reconnaître le moment de sa production,

- envisager sa gravité et son évolution afin d'évaluer l'incapacité éventuelle qu'elle peut entraîner.

Les blessures comprennent toutes les lésions produites sur le corps humain par le rapprochement ou le

choc d'une arme, d'un instrument ou d'un objet quelconque.

La rédaction d’un certificat médical descriptif de lésions traumatiques nécessite la connaissance

d’éléments de base de traumatologie médicolégale [voir section 2].

3.3. Les autres certificats

3.3.1. Certificats d’inaptitude à l’éducation physique

Depuis l’arrêt paru au J.O. du 21 Septembre 1989 l’éducation physique et sportive est envisagée comme

une discipline obligatoire. Aussi les élèves sont-ils considérés comme aptes à priori à l’E.P.S : le certificat

d’aptitude n’est donc plus nécessaire. En revanche, il est obligatoire de produire un certificat médical

d’inaptitude, totale ou partielle.

S’il s’agit d’une inaptitude partielle, et afin d’adapter l’E.P.S à l’enfant, le certificat médical doit prévoir une

formulation des contre-indications en termes d’incapacités fonctionnelles et non en terme de diagnostic,

le secret médical devant être respecté.

3.3.2. Certificat de non contagion scolaire

C’est un certificat associant volontairement 2 négations sous la forme de : « ne constate à ce jour aucun

signe cliniquement et /ou radiologiquement décelable de... ».

3.3.3. Certificats destinés aux organismes de Sécurité Sociale

a - Les accidents de travail

En matière d’accident du travail, le médecin doit rédiger plusieurs certificats :

- le certificat médical initial,

- les certificats en cas de prolongation d’arrêt de travail,

- le certificat médical final.

Ces certificats sont à rédiger sur un imprimé spécial autoduplicant . Un exemplaire est destiné à la

victime, un doit être envoyé à la caisse et un doit être transmis à l’employeur par la victime.

Le Certificat médical initial ne doit comporter que des constatations objectives et il est important d’être

clair, bref et précis dans la description des blessures et de leur siège. Il fait office d’avis d’arrêt de travail.

L’accident du travail constitue une dérogation au secret médical mais elle ne concerne que la lésion

survenue « par le fait ou à l’occasion du travail ».

Les certificats de prolongation doivent mentionner la cause et la durée de la prolongation d’arrêt de

travail. Le certificat médical final est un certificat de guérison si les blessures n’ont pas laissé de

séquelles ou un certificat de consolidation s’il persiste des séquelles stabilisées (c’est à dire non

susceptible d’évoluer sous l’influence d’un quelconque traitement). Le certificat de consolidation précise

Item 8 – Page 5/17

la date à laquelle les lésions sont fixées, la description centrée sur les séquelles définitives, le maintien

ou non d’une thérapeutique destinée uniquement à éviter une aggravation (très rare). Le médecin peut

indiquer qu’il persiste une I.P.P. (Incapacité Permanente Partielle) mais il n’a pas à en évaluer le taux qui

est fixé par expertise.

La rechute est définie soit par l’aggravation de la lésion initiale consolidée ou guérie, entraînant la

nécessité d’un traitement médical (avec ou sans arrêt de travail), soit par l’apparition d’une lésion

nouvelle imputable à l’accident initial.

b - Les maladies professionnelles

Le certificat initial est rédigé en triple exemplaire, un destiné au malade, les deux autres à la Caisse

Primaire de Sécurité Sociale.

c - Les certificats d’arrêt de travail en assurance maladie sont à remplir sur un formulaire qui comprend,

trois volets « duplicopiables », dont seul le premier comporte la mention des motifs médicaux justifiant

l’arrêt de travail.

4. La réquisition

4.1. Généralités

Tout médecin peut être requis le plus souvent pour procéder à des constations médico-légales, rarement

pour donner des soins.

Cette réquisition est faite par l’autorité judiciaire que ce soient les officiers de police judiciaire, le

procureur de la République ou le juge d’instruction. La réquisition peut être verbale en cas d'urgence,

mais dans tous les cas elle est confirmée par une écrit.

Le médecin est obligé d’accepter car le Code de la Santé Publique (L. 4163-7, 2

ème

alinéa) prescrit que

tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique.

La récusation est exceptionnellement possible, s’il s’agit d’un parent ou d’un allié, si le médecin est lui-

même dans l’incapacité physique de se déplacer. Il est difficile d'arguer que les constatations à effectuer

ne sont pas de la compétence du médecin puisqu'il y a omnivalence du diplôme de docteur en médecine.

La réquisition concerne toutes les constatations à effectuer qui ne peuvent être différées. Si le médecin

n’est pas expert il est tenu de prêter serment pour chaque réquisition (en tête de son rapport).

S’agissant uniquement de constatations objectives d’objet médical le médecin doit obéir à cette

réquisition même si le sujet à examiner est ou a été son patient.

Le médecin requis est tenu à un double secret déontologique et procédural. En effet, “dans la rédaction

de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux

questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu’il

a pu apprendre à l’occasion de sa mission”. De plus, au cours de l’enquête l’instruction est secrète. Toute

personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel .

Le médecin rédige un rapport médical de ses constatations et de ses conclusions, dans le cadre des

missions, pour lesquelles il a été requis.

4.2. Les principaux examens médicaux sur réquisition

4.2.1. L’examen dans le cadre de la garde à vue

Cet examen a pour but de vérifier la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en garde à vue dans

les locaux de police ou de gendarmerie.

Le médecin peut être amené dans certains cas à prescrire des médicaments. Cette prescription se fait

sous sa responsabilité après évaluation de l’état de santé et de la nécessité médicale du traitement.

Dans le cadre de la législation sur les stupéfiants, la réquisition peut demander la recherche d'éventuels

signes d'imprégnation toxique. Dans ce cadre on peut noter l’existence de troubles du comportement, en

rapport avec une intoxication aiguë par produits stupéfiants ou la présence de traces d'injections. Si la

réquisition mentionne la nécessité de prélèvements (sanguins ou le plus souvent urinaires ), la personne

gardée à vue peut le refuser et le médecin ne peut le lui imposer.

Enfin il peut s’agir de réquisition en cas de suspicion d’un éventuel trafic intracorporel. Dans ce cas la

réquisition doit être explicite quand à la demande de réalisation de touchers pelviens ou de la pratique de

radiographies. Le gardé à vue doit être informé du but de l’examen et peut le refuser.

Le rapport doit mentionner l’aptitude ou l’inaptitude (sans en mentionner les raisons médicales) au

maintien en garde à vue.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%