F - enseignement Catholique

SCGPHY UAA4 CC 160816

1

Clarifications conceptuelles à l’usage du professeur

Optique géométrique

Sources lumineuses et propriétés de la lumière

La lumière est une onde électromagnétique

1

directement perceptible par l’œil humain. Cela signifie

que la lumière est une forme d’énergie rayonnée : l’énergie lumineuse se déplace continuellement

entre sa naissance et sa disparition. Comme toutes les ondes électromagnétiques, la lumière se

propage dans le vide à une vitesse quasiment égale à c = 300 000 km/s.

2

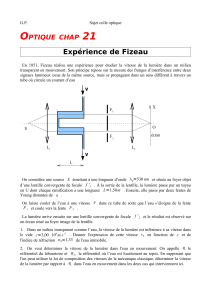

Une première tentative de mesure de la vitesse de la lumière fut entreprise par Galilée, vers 1600.

Sa méthode consistait à placer deux observateurs munis d’une lanterne sur les sommets de deux

montagnes assez éloignées tout en étant visibles l’un de l’autre. Un des observateurs devait alors

déclencher un chronomètre au moment où il découvrait sa lanterne, et l’autre devait découvrir la

sienne dès qu’il voyait la lumière de la lanterne du premier observateur. Ce dernier devait arrêter le

chronomètre dès qu’il voyait la lumière de la lanterne du deuxième observateur. Galilée constata que

cette méthode ne permettait pas de mesurer des durées significatives tellement la vitesse de la

lumière était élevée.

Vers 1675, Olaüs Römer effectua des mesures précises de la période de révolution d’un des satellites

de Jupiter. Sa période augmentait chaque fois que la Terre s’écartait de Jupiter, et diminuait quand la

Terre s’en approchait. L’écart était de plus ou moins 15 secondes pour une période moyenne de 42

heures 30 minutes. Römer calcula l’effet cumulatif de ces retards quand la Terre s’éloignait de Jupiter

et il obtint une durée totale de 16 minutes, soit près de 1000 s. Il supposa que ce retard était dû à la

durée que la lumière mettait pour parcourir la distance supplémentaire, qui correspond au diamètre de

l’orbite terrestre (environ 300 000 000 km). En effectuant le quotient entre cette distance et la durée,

Römer obtint une assez bonne estimation de la vitesse de la lumière :

.

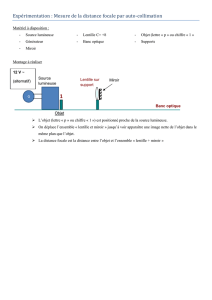

Pour qu’on parvienne à mesurer la vitesse de la lumière sur des distances plus petites en laboratoire,

il faudra attendre que les technologies permettent de mesurer des durées très brèves, ce qui ne sera

possible qu’environ deux siècles plus tard (voir la section sur la réflexion et la réfraction de la lumière).

Lors de la production de la lumière, une forme d’énergie primaire se transforme en énergie lumineuse

dans une source lumineuse. Lors de la disparition de la lumière, en particulier son absorption par

une substance

3

, de l’énergie lumineuse se retransforme en d’autres formes d’énergie.

Conformément au principe de conservation de l’énergie, la quantité totale d’énergie disponible reste

constante au cours de ces transformations.

L’énergie se mesure normalement en joules et la puissance en watts. Ces unités ne sont pas

directement utilisables pour la mesure de l’énergie lumineuse perçue par l’œil humain : celui-ci n’est

en effet sensible qu’à une partie de l’énergie rayonnée.

1

Il existe de nombreuses autres ondes électromagnétiques (ondes hertziennes, micro-ondes, infra-rouges,

ultra-violets, rayons X…) qui seront abordées au cours de 6ème. La lumière se propage aussi sous forme

d’entités indivisibles d’énergie appelées photons.

2

La valeur admise actuellement est en fait de 299 790 km/s. Elle est indépendante du système de référence,

est une des constantes fondamentales, et a comme symbole la lettre c.

3

Dans certaines conditions de laboratoire, on peut aussi observer que des particules d’énergie lumineuse, les

photons, peuvent se transformer spontanément en paires de particules/antiparticules.

HGT (SCG)

Physique – UAA4

SCGPHY UAA4 CC 160816

2

L’intensité lumineuse I d’une source lumineuse est la quantité d’énergie lumineuse qu’elle produit

par unité de temps. Historiquement, l’intensité lumineuse était mesurée en « bougies », et ce n’est

que depuis 1949 qu’elle est mesurée en candela

4

.

Le flux lumineux

se mesure en lumen (lm) et est la quantité totale d’énergie lumineuse passant à

travers une certaine surface par unité de temps. Dans le cas d’une source lumineuse, le flux lumineux

total correspond à l’énergie lumineuse qu’elle émet par unité de temps, dans toutes les directions.

5

Le

flux lumineux est devenu la grandeur de référence pour caractériser le pouvoir lumineux des sources

lumineuses (ampoules…).

L’éclairement lumineux E est le flux lumineux par unité de surface. Il se calcule à l’aide de la loi : E

=

/ S où :

E est l’éclairement lumineux (unité SI : 1 lux (lx) = 1 lm/m²) ;

est le flux lumineux en lumen (unité SI : 1 lm) ;

S est la surface (unité SI : 1 m²).

Il s’ensuit que l’éclairement est indépendant de la grandeur de la surface : si on reste à même

distance d’une source lumineuse émettant de la même manière dans toutes les directions, une

surface deux fois plus grande reçoit un flux deux fois plus grand, mais l’éclairement reste le même.

L’éclairement peut se mesurer à l’aide d’un luxmètre. Notons que l’éclairement du Soleil, en été, est

d’environ 100 000 lux. Une surface de travail confortable (un bureau) reçoit quelques centaines de

lux

6

.

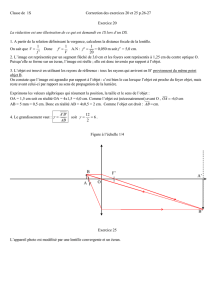

L’éclairement d’une surface éclairée par une seule source lumineuse ponctuelle isotrope

7

, est

inversement proportionnel au carré de la distance, ce qui se traduit par

où :

r est la distance séparant la source de la surface (unité SI : 1 m²) ;

E est l’éclairement de la surface (unité SI : 1 lx).

Il s’ensuit que si on double la distance, l’éclairement est divisé par 4.

Ce résultat peut être démontré en considérant le flux lumineux passant par une surface de 1 m² situé

à une distance r de la source, située à gauche sur le schéma. Si on double la distance entre la

surface et la source, il faut que la surface devienne quatre fois plus grande pour que le flux lumineux

reste identique

8

. Mais si la surface devient quatre fois plus

grande pour un même flux lumineux, l’éclairement est

divisé par quatre, en vertu de sa définition

9

.

4

Le candela (chandelle, en latin) est actuellement défini comme l’unité de l'intensité lumineuse, dans une

direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hertz

(correspondant à une longueur d'onde de 555 nm dans le vide) et dont l'intensité énergétique dans cette

direction est 1/683 watt par stéradian. La fréquence mentionnée correspond à une couleur jaune-vert, et n’a

d’intérêt que pour faire coïncider 1 candela avec l’intensité d’une bougie « moyenne ».

Les ampoules à incandescence classique émettaient environ 1 candela par watt de puissance consommée. Les

ampoules actuelles en émettent plus…

5

Le flux lumineux peut être comparé à un débit. Dans le cas d’une source lumineuse, il se calcule en

multipliant son intensité lumineuse par l’angle solide dans lequel la lumière est émise :

où :

est le flux lumineux en lumen (unité SI : 1 lm) ;

I est l’intensité lumineuse en candela (unité SI : 1 cd) ;

est l’angle solide (unité SI : 1 stéradian (sr)). L’angle solide mesure ici la proportion de la surface

traversée par la lumière par rapport à la surface totale d’une sphère qui serait centrée sur la source

lumineuse. Si celle-ci émet dans toutes les directions,

sr.

6

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clairement_lumineux – consulté le 08 mars 2015

7

La source est supposée ponctuelle si ses dimensions sont petites par rapport à la distance entre la source et la

surface. Elle est isotrope si elle émet de la même manière (le même flux) dans toutes les directions.

8

En fait, l’angle solide reste identique.

9

Source de l’image : http://www.techniquesduson.com/acoustiquefondamentale.html - consulté le 08 mars

2015. Notons que le raisonnement fait ici pour la lumière convient également aux ondes sonores, dont

l’intensité est exprimée en W/m².

SCGPHY UAA4 CC 160816

3

Notons que les yeux sont très sensibles aux différences d’éclairement entre deux surfaces se jouxtant.

Mais cette hypersensibilité au contraste peut conduire à des illusions d’optiques : un objet apparaît

ainsi beaucoup plus clair qu’en réalité, s’il se trouve dans un environnement sombre.

Les objets situés sur la trajectoire de la lumière influencent considérablement sa propagation.

D’ailleurs, un objet ne peut être vu que s'il reçoit de la lumière d'une source lumineuse et la renvoie

vers l'œil de l'observateur.

Un objet est transparent si la lumière peut le traverser et si on peut voir distinctement ce qui se trouve

derrière, il est translucide si la lumière peut le traverser sans qu’on puisse voir distinctement ce qui

se trouve derrière, et il est opaque si la lumière ne peut pas le traverser.

Dans le cadre de ce cours, nous considérerons que la lumière se propage de manière rectiligne dans

les milieux transparents

10

. Elle forme des faisceaux ou pinceaux de lumière

11

délimités par des

lignes droites. On peut schématiser la propagation de la lumière par des rayons de lumière

représentés par des segments de droite fléchés. Notons que deux faisceaux de lumière ne se

perturbent pas en se croisant.

Lorsqu’on place un objet opaque devant une source lumineuse, il se forme à l’arrière des zones

d’ombre où la lumière de la source ne parvient pas, et des zones de pénombre où la lumière de la

source ne parvient qu’en partie.

Lorsqu’on met en présence un objet opaque et une

source lumineuse ponctuelle, on crée d’une part une

zone éclairée (l’ensemble des points d’où la source est

visible) et d’autre part une zone d’ombre (l’ensemble

des points d’où la source n’est pas visible). La zone

d’ombre comprend

12

:

l’ombre propre (partie non éclairée de l’objet

opaque),

l’ombre portée (tache noire qui se forme derrière

l’objet sur un écran),

le cône d’ombre (espace situé entre l’objet opaque

et l’écran).

Dans le langage courant, l’ombre désigne souvent l’ombre portée. Celle-ci est toujours située à

l’opposé de la source lumineuse. La forme de l’ombre portée dépend de celle de l’objet opaque, et

sa taille dépend des distances qui séparent la

source, l’objet et l’écran.

La Terre est une planète qui tourne en orbite

autour du Soleil dans un plan appelé

« écliptique ». Par contre, la Lune est un satellite

de la Terre et tourne en orbite autour de celle-ci

dans un plan appelé « équatorial »

13

. Du fait de

l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre,

l’écliptique et l’équatorial forment un angle

d’environ 23° l’un par rapport à l’autre. Le Soleil,

la Terre et la lune ne peuvent donc être alignés

que lorsque l’orbite de la Lune croise l’écliptique

14

,

ce qui se produit aux environs des équinoxes

15

.

10

En réalité, la lumière est légèrement déviée en frôlant des objets. Ce phénomène, appelé « diffraction »,

sera abordé au 3ème degré. De plus, selon la théorie de la relativité générale, les objets massifs provoquent une

courbure de l’espace-temps, et donc aussi de la trajectoire de la lumière.

11

Par abus de langage, on parle aussi de faisceaux, pinceaux et rayons lumineux dans le langage courant. En

réalité, seuls les objets qui émettent de la lumière (de manière directe ou indirecte) sont lumineux.

12

Image : http://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/physique-chimie/reviser-une-notion/les-ombres-

5pea21

13

Source de l’illustration : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clipse

14

Ceci justifie l’appellation « écliptique », qui est le lieu où la Lune doit se trouver pour que des éclipses

puissent se produire.

15

L’équinoxe (littéralement le moment où le jour a la même durée que la nuit) de printemps a lieu le 21 mars,

et l’équinoxe d’automne a lieu le 21 septembre.

SCGPHY UAA4 CC 160816

4

Deux cas de figure peuvent alors éventuellement se

présenter :

Lors de certaines positions de la Lune entre le Soleil

et la Terre, la lumière du Soleil ne peut traverser la

Lune pour parvenir à un observateur terrestre qui se

trouve dans le cône d’ombre de la Lune, et celui-ci

assiste à une éclipse solaire totale. Cette éclipse

peut aussi être partielle ou annulaire si l’observateur

se trouve dans la pénombre portée par la Lune.

Quand la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, la

lumière du Soleil ne peut traverser la Terre pour

éclairer la Lune qui se trouve dans le cône d’ombre

de la Terre et un observateur terrestre, qui se trouve

dans le cône d’ombre de la Terre, assiste à une

éclipse lunaire.

16

Lors de sa rotation autour de la Terre, la Lune nous

présente différents aspects que l’on appelle les phases

de la Lune

17

. La Lune est éclairée par le Soleil ; une

moitié de sa surface se trouve dans la lumière, l’autre

moitié dans l’ombre. La proportion plus ou moins grande

d’ombre et de lumière visible depuis la Terre s’explique

par les positions relatives de la Terre, de la Lune et du

Soleil. Ainsi, lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la

Terre, elle nous apparaît entièrement sombre : c’est la

nouvelle lune. Si la Lune est située à l’opposé du Soleil,

on voit l’entièreté de sa face éclairée : c’est la pleine

lune. Quand l’axe Terre-Lune forme un angle droit avec

l’axe Terre-Soleil, nous voyons la moitié de la Lune : c’est

le premier quartier quand la partie éclairée se trouve à

droite (elle fait penser à un p), le dernier quartier si la

partie éclairée est à gauche (elle fait penser à un d)

18

.

Lorsqu’elle rencontre un objet opaque, la lumière est

généralement partiellement diffusée, c’est-à-dire

renvoyée dans toutes les directions, et partiellement absorbée. C’est ce qui se produit avec la Lune,

en orbite autour de la Terre, et les planètes, en orbite autour du Soleil.

Lorsqu’on fait passer un faisceau de lumière blanche

19

à travers un prisme en verre ou en plexiglas,

on observe un étalement de sept couleurs (dans l’ordre des déviations croissantes : le rouge, l’orange,

le jaune, le vert, l’indigo, le bleu et le violet) appelé spectre de la lumière visible. Ce phénomène, qui

se produit aussi dans les arc-en-ciel

20

, est appelé décomposition ou dispersion chromatique. Les

sept couleurs obtenues sont appelées couleurs monochromatiques, car il n’est pas possible de les

décomposer en d’autres couleurs au moyen d’un prisme.

Le prisme ne crée pas ces lumières colorées ; il ne fait que les séparer. Cette expérience montre donc

16

Source de l’image : http://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_tp-calendrier/deroulement-tp-

calendrier_impression.html (crédit « Observatoire de Paris / U.F.E. »)

17

Source de l’image : http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=grade-6-unit-2-earth-sun-moon-

and-weather-quiz

18

Les phases de la Lune ne doivent pas être confondues avec les éclipses : lors d’une éclipse de Lune, nous

voyons l’ombre portée de la Terre; tandis que lors des différentes phases de la Lune, c’est l’ombre propre de la

Lune que nous observons. Notons que la période de rotation de la Lune sur elle-même, par rapport à la Terre,

correspond exactement à sa période de révolution autour de la Terre, de telle sorte que c’est toujours la même

face de la Lune qui est visible depuis la Terre.

19

La lumière solaire ou celle émise par les lampes à incandescence produisent les meilleurs résultats. Les

prismes décomposent la lumière en la réfractant deux fois de suite (voir plus loin la section « Réflexion et

réfraction de la lumière »). On peut également utiliser un réseau de diffraction de plus de 100 fentes par mm si

on ne dispose pas de prisme, mais son fonctionnement se base sur les propriétés ondulatoires de la lumière,

qui ne seront abordées qu’au 3ème degré.

20

Voir plus loin la section « Réflexion et réfraction de la lumière ».

SCGPHY UAA4 CC 160816

5

que la lumière blanche (par exemple celle du Soleil) est composée de tout un ensemble de

rayonnements électromagnétiques différents caractérisés par leur longueur d’onde

21

. Pour la lumière

visible, celle-ci s’étend approximativement de 400 nm pour le violet à 750 nm pour le rouge

22

.

Les couleurs en soit n’ont pas d’existence physique, et ne sont que des interprétations produites par

le cerveau à partir des informations provenant des différents photorécepteurs situés sur la rétine

23

. Il

existe deux types de photorécepteurs :

Les bâtonnets : l’œil en comporte près

de 125 millions, qui sont principalement

disposés dans toute la périphérie de la

rétine. Les bâtonnets sont surtout actifs

dans des conditions de faible luminosité

(vision crépusculaire).

Les cônes : l’œil comporte près de 7

millions, qui sont exclusivement situés

dans un renfoncement de la rétine, la

fovéa. Cette zone où la netteté est

maximale est située au centre de la

tache jaune (la macula).

24

Les cônes

sont surtout actifs dans des conditions

de forte luminosité (vision diurne).

Comme nous le verrons ultérieurement, cette

différence de répartition entre les deux types de

photorécepteurs a une incidence sur le champ

de vision qui est sensiblement plus étendu en mode nocturne qu’en mode diurne.

Lors d’une baisse de la luminosité (par exemple en soirée), les cônes deviennent inactifs et cèdent

progressivement le relais aux bâtonnets qui sont près de 500 fois plus sensibles. Cette phase

appelée adaptation crépusculaire peut durer jusqu’à 50 minutes, ce qui n’est pas sans incidence sur

les risques accrus liés par exemple à la conduite à la tombée du jour. Par contre, la réactivation des

cônes lors de l’augmentation de la luminosité ne dure que 15 à 60 secondes.

La vision nocturne est non seulement possible grâce à la plus grande sensibilité des bâtonnets, mais

aussi par leur couplage en assez grand nombre : ce nombre augmente pour aller jusqu’à 130

bâtonnets formant une même unité, en allant du centre vers la périphérie de la rétine. A cela s’ajoute

la dilatation de la pupille qui laisse entrer dans l’œil jusqu’à 20 fois plus de lumière en mode nocturne

qu’en mode diurne. L’ensemble de ces facteurs permet donc une multiplication de la sensibilité

oculaire de plus de 1 million de fois en périphérie de la rétine. Ceci permet d’expliquer qu’en

conditions idéales et dans l’obscurité totale, un œil est capable de voir la flamme d’une bougie située

à une distance de 15 km, alors qu’il est peut aussi voir en plein Soleil quand l’éclairement est 10

millions de fois plus élevé !

Alors que les bâtonnets sont tous identiques et présentent un

maximum de sensibilité pour une lumière d’une longueur d’onde

de 498 nm, les cônes sont de trois types :

- certains présentent un maximum de sensibilité pour une

lumière d’une longueur d’onde de 437 nm, et le cerveau

interprète leur signal en lui associant la couleur bleue ;

- d’autres sont surtout sensibles à une longueur d’onde

de 533 nm, à laquelle le cerveau associe la couleur

verte ;

- d’autres enfin sont surtout sensibles à une longueur

d’onde de 564 nm, à laquelle le cerveau associe la

couleur rouge.

La couleur d’une lumière observée par l’œil correspond donc

en réalité à une certaine proportion d’influx nerveux provenant des trois types de cônes. C’est le

21

La notion de longueur d’onde sera définie au 3ème degré.

22

1 nm = 10-9 m (un milliardième de mètre).

23

En particulier, le fait de n’observer que 7 couleurs lors de la décomposition de la lumière blanche par un

prisme est un effet de la sensibilité limitée de l’œil humain : en fait, on devrait voir un continuum de couleurs

entre le rouge et le violet.

24

Source de l’illustration : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2006.gracia_d&part=114092

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%