Cours ESL Féminin Masculin

1 1

ère

ES-L - Cours bilan n°1

Bilan cours – Féminin, masculin

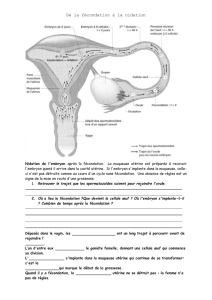

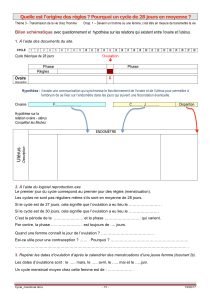

I) L’appareil reproducteur de la femme et son contrôle TD 1

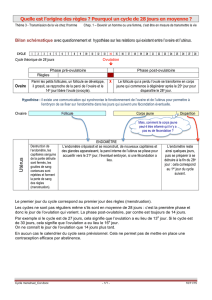

Chez la femme, l’appareil reproducteur a un fonctionnement cyclique, le

cycle est de 28 jours en moyenne. On distingue le cycle ovarien et le cycle

utérin.

• Le cycle ovarien consiste en le développement d’un follicule

contenant un ovocyte, au 14

ème

jour, l’ovocyte est émis hors de

l’ovaire dans le pavillon puis les trompes. Le follicule (sans

l’ovocyte) qui reste à l’intérieur de l’ovaire, se transforme alors en

corps jaune puis dégénère au 28

ème

jour si il n’y a pas fécondation.

• Le cycle utérin consiste en un renouvellement de la muqueuse utérine. Du 1

er

au 5

ème

jour, ce sont

les règles ou menstruations ; destruction de la muqueuse utérine, et du 5

ème

jour au 28

ème

jour,

c’est le développement d’une nouvelle muqueuse utérine ou endomètre, propre à recevoir

l’embryon si il y a eu fécondation.

Ces cycles sont contrôlés par des hormones sécrétées par des cellules de l’ovaire. Les oestrogènes

(sécrétés par les cellules folliculaires) participent au mécanisme de l’ovulation et permettent le

développement de la muqueuse utérine. La progestérone (sécrétée par les cellules du corps jaune)

contrôle le développement de la muqueuse utérine lors de la phase lutéale.

L’hypothalamus et l’hypophyse sont deux glandes situées à la base du cerveau. L’hypothalamus, sécrète

une neurohormone, la GnRH, fabriquée par des neurones. Cette GnRH va agir sur les cellules de

l’hypophyse, qui sécrètent deux hormones (gonadostimulines), la FSH et la LH.

La FSH et la LH, sont deux hormones qui agissent sur l’ovaire et donc le contrôlent. La FSH, lors de la

phase folliculaire, stimule la sécrétion d’œstrogènes. La LH, lors de la phase lutéale, entraîne la sécrétion

de progestérone par les cellules du corps jaune (et aussi d’œstrogènes mais en moindre quantité).

En réponse au contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire sur l’ovaire, un rétrocontrôle

s’effectue de l’ovaire sur le complexe. Ces interactions entre organes permettent un fonctionnement

cyclique (28 jours) de l’appareil reproducteur féminin :

• En phase folliculaire (1

er

au 14

ème

jour), les œstrogènes exercent un rétrocontrôle négatif sur le

complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui diminue la quantité de FSH libérée par celui-ci.

• Au 14

ème

jour, l’ovaire libère une grande quantité d’œstrogènes, ceci provoque un rétrocontrôle

positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui produit plus de LH-FSH (pic), l’ovulation a

lieu.

• En phase lutéale (14

ème

j au 28

ème

j), les œstrogènes et la progestérone exercent de nouveau un

rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.

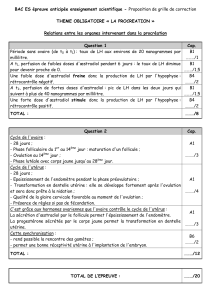

Objectifs de cette partie du programme :

- (TD n°1) Exploiter diverses expériences afin de retrouver les caractéristiques du fonctionnement de

l’appareil reproducteur féminin ainsi que les mécanismes permettant son contrôle;

- (TD n°2) Comprendre que la connaissance du fonctionnement de l’appareil reproducteur féminin a permis

l’élaboration de molécules de synthèse dans le but de réaliser une régulation négative des naissances;

- (TD n°3) Découvrir les causes des infertilités féminine et masculine ainsi que les solutions médicales

permettant de les surmonter (PMA);

- (TD n°4) Retrouver les principales étapes, du développement et de la mise en fonctionnement, des

appareils sexuels mâle et femelle;

- (TD n°5) Prendre conscience que le comportement sexuel des Mammifères, nécessaire à la procréation,

dépend de divers paramètres, dont leur importance respective varie en fonction des organismes.

Mots clés :

cycle menstruel, cycle

ovarien, hormone,

follicule, ovulation,

rétrocontrôle

2 1

ère

ES-L - Cours bilan n°1

3 1

ère

ES-L - Cours bilan n°1

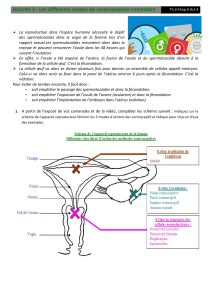

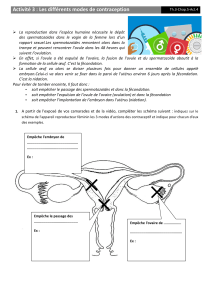

II) Le contrôle négatif des naissances TD 2

La connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles

contrôlant les fonctions de reproduction humaine a permis

progressivement la mise au point de molécules de synthèse qui

permettent une maîtrise de la procréation de plus en plus adaptée, avec de

moins en moins d’effets secondaires grâce entre autres à des dosages de

moins en moins élevés.

Ces molécules de synthèse sont utilisées dans :

la contraception régulière :

- La pilule œstro-progestative : contient des œstrogènes et un progestatif de synthèse. Elle inhibe le

complexe hypothalamo-hypophysaire en augmentant le rétrocontrôle négatif. Ceci empêche l’ovulation

(pas de pic de LH) ; aucune fécondation n’est possible.

- La micropilule progestative : contient seulement un progestatif dont l’effet principal est de rendre les

glaires cervicales (au niveau du col de l’utérus) imperméables aux spermatozoïdes. En cas de rapport

sexuel, la fécondation est alors impossible.

la contraception d’urgence : pilule du lendemain = progestatif très fortement dosé

- Perturbe le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire ce qui empêche l’ovulation. La

fécondation est alors impossible. De plus, si la fécondation a quand même lieu, la forte concentration en

progestatif rend impropre la muqueuse utérine à la nidation. L’embryon ne pourra pas se développer et

sera éliminé avec une partie de la muqueuse utérine lors des menstruations.

- Achat en pharmacie et sa prise doit rester exceptionnelle, elle engendre de nombreux effets secondaires

du fait de son dosage important (voir document 6 page 117).

la contragestion ou IVG médicamenteuse (RU 486 ou anti progestatif)

- Prise suite à une fécondation et donc un début de grossesse.

- Bloque l’action de la progestérone en se mettant sur son récepteur et entraine les menstruations et donc

le rejet de l’embryon d’où le nom de IVG médicamenteuse.

- Prescrit par un médecin et s’effectue en milieu hospitalier, usage possible jusqu’à 7 semaines

d’aménorrhée en France.

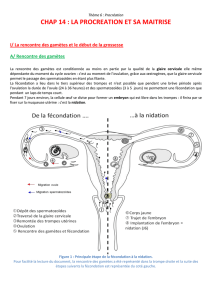

Schéma (à compléter…) présentant le mode d’action de certaines méthodes contraceptives et leurs

complications

(La reproduction des Mammifères, Thibault - Levasseur page 785)

Mots clés :

contraception, pilule,

contraception d’urgence,

IVG médicamenteuse,

nidation, contragestion,

glaire cervicale

4 1

ère

ES-L - Cours bilan n°1

III) Le contrôle positif des naissances TD 3

L'infertilité ou la stérilité masculine sont généralement dues à la qualité du

sperme ou à des anomalies des voies génitales. Chez la femme, elles sont

surtout dues à des troubles de l'ovulation ou à l'obstruction des trompes

consécutive à une IST. Les techniques de procréation médicalement assistée

(PMA) permettent d'améliorer la fertilité quand celle-ci est insuffisante (par

induction de l'ovulation, insémination intra-utérine), voire de contrer

certaines infertilités (FIVETE).

Certaines molécules de synthèses sont utilisées dans les techniques de procréation médicalement

assistées (PMA) qui permettent ou facilitent la fécondation et / ou gestation dans les cas d’infertilité ou

stérilité (exemple ; déclencher une ovulation grâce à une injection de LH).

Les IST sont essentiellement contractées lors de relations sexuelles et certaines peuvent avoir des

conséquences très graves (sida, atteinte de l'enfant à naître). Elles sont une cause fréquente d'infertilité,

voire de stérilité dans les deux sexes.

Les IST et leur propagation au sein de la population peuvent être évitées par des comportements

individuels adaptés :

Utilisation de préservatifs.

Vaccination contre les IST lorsque c’est possible.

Le dépistage (permet de savoir si l’on est infecté ou non et donc de protéger son partenaire).

Avoir une hygiène de vie satisfaisante.

Schéma résumant les principales caractéristiques du fonctionnement de l’appareil reproducteur féminin

en lien avec les techniques de régulation négative et positive des naissances

(Belin page 123)

Mots clés :

IST, infertilité,

stérilité, PMA et FIV

5 1

ère

ES-L - Cours bilan n°1

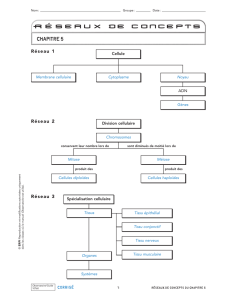

IV) Formation et mise en fonctionnement des appareils sexuels TD 4

Le sexe est génétiquement défini à la fécondation par la présence des

chromosomes sexuels (XX ou XY).

La première étape de l’expression du sexe génétique se caractérise

par la mise en place d’un appareil génital indifférencié :

chez le jeune embryon (huit semaines), la structure de

l’appareil génital est commune aux deux sexes.

les gonades sont indifférenciées.

les voies génitales présentent deux types d’ébauches :

les canaux de Wolff et les canaux de Müller.

La deuxième étape est caractérisée par la différenciation des gonades indifférenciées en testicules ou

ovaires, qui résulte de l’expression du gène SRY à partir de la 8ème semaine.

La troisième étape est l’acquisition du phénotype masculin ou féminin. Le phénotype masculin

s’acquiert grâce à la sécrétion par les testicules d’AMH et de testostérone. Le phénotype féminin

s’acquiert par défaut de ces deux hormones, ce qui correspond à la féminisation des voies génitales.

À la naissance, les appareils reproducteurs de l’homme et de la femme sont mis en place mais sont non

fonctionnels.

À la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissent. Ceux-ci sont dus à la mise en

fonctionnement des gonades, testicules et ovaires. Les individus mâle et femelle acquièrent la maturité

sexuelle et deviennent donc aptes à procréer.

La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils sexuels, se réalise sur une longue

période qui va de la fécondation à la puberté, en passant par le développement embryonnaire et

fœtal.

Schéma résumant les principales étapes du développement et de la mise en fonctionnement des appareils

sexuels mâle et femelle

(Belin page 141)

Mots clés :

cellule-œuf, chromosome

sexuel, embryon, fécondation,

gamète, gonade, sexe

génétique, voie génitale

6

6

1

/

6

100%