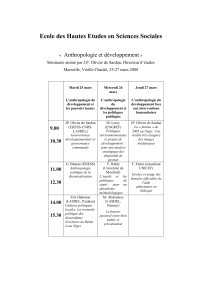

Atelier 2bis - Les Journées de Tam Dao

Méthodes, concepts et chantiers en socio-anthropologie

du changement social

Olivier de Sardan Jean-Pierre (retranscription)

Journée 2, mardi 17 juillet

Hier, il a été beaucoup question de sciences exactes, de

sciences non sociales, de sciences de la nature. Beaucoup

d’exemples renvoyaient à ces sciences. Aujourd’hui, il sera

uniquement question des sciences sociales en général et

de l’anthropologie en particulier. Pour faire le lien avec hier,

je partirai d’un petit problème épistémologique : quel est le

régime épistémologique des sciences sociales ?

Je m’appuie sur le principal ouvrage de référence

en français sur l’épistémologie des sciences sociales,

celui de Jean Claude Passeron, « Le raisonnement

sociologique » :

•toutes les sciences sociales relèvent du même

régime épistémologique. L’histoire, la sociologie,

l’anthropologie, la géographie humaine, la science

politique et l’économie même, ont le même type de

rapport avec les réalités sociales. Ce rapport à leur

objet est assez différent que celui que les sciences de

la natureentretiennent avec la nature. Dans les

sciences sociales, il n’y a pas d’expérimentation

possible, ou quasiment pas. Elles ne peuvent

prétendre émettre des lois, il s’agit de pseudo-lois ;

les énoncés des sciences sociales n’échappent

jamais à des indexations dans le temps et dans

l’espace. Elles expriment fondamentalement leurs

énoncés dans leur langage naturel, dans le langage

commun, dans le langage de tout le monde. Il n’y a

pas de rupture entre langage savant et langage

commun ;

• il y a une autre caractéristique que je tire du sociologue

anglais Anthony Giddens1,lequel parle d’une « double

herméneutique ». Nous produisons du sens à propos

de gens qui produisent eux-mêmes du sens sur leur

propre vie. C’est sur ces significations que nous con-

struisons des significations plus complexes, ce sont

celles du chercheur. Tout ceci est commun aux scien-

ces sociales, mêmes celles qui utilisent des procédures

àdes moments très formalisées, mêmes très quantita-

tivistes, en amont et en aval d’un langage commun.

Même l’économie mathématique ou la linguistique qui

utilisent un langage très formalisé sont obligés

d’exprimer les interprétations dans le langage commun.

Ces sciences sociales se distinguent des sciences de la

nature sur une question fondamentale : leur rapport avec

la réalité qu’elles veulent décrire est fondamentalement un

rapport de plausibilité. Elles profèrent des énoncés sur

l’état du monde qui se veulent le plus plausible possible.

Elles ne sont pas du registre de la falsifiabilité (au sens de

Popper), ni du registre de la causalité (on ne peut pas dire

en sciences sociales, si A donc B). Tout l’appareil

argumentatif des sciences sociales est destiné à exposer

le plus possible la plausibilité des énoncés, avec des

arguments qualitatifs ou quantitatifs.

Acause de ces caractéristiques, pour certains

épistémologues, les sciences sociales ne sont pas de

véritables sciences (Popper notamment). Mais Passeron,

d’autres chercheurs, moi-même, n’avons pas cette

position. Même si nous ne sommes pas dans le même

registre de scientificité que les sciences naturelles, nous

essayons de proférer des énoncés aussi véridiques que

possible sur le monde. Cet objectif et cette rigueur sont le

propremême du projet scientifique par rapport aux projets

artistiques, sportifs, poétiques ou autres. Nous ne

pouvons jamais direque ce que nous énonçons du

monde est vrai et garanti. Mais nous cherchons à être

dans le véridique, en cherchant le maximum de garantie

possible et en l’exprimant avec le maximum de

cohérence. Dans cet ensemble des sciences sociales,

même si on peut discuter des propositions, elles sont tout

de même celles qui servent de bases à la grande majorité

des chercheurs en sciences sociales.

Mais s’il y a un même registre épistémologique, pourquoi

ya-t-il des différences entre les sciences sociales ?

Ces différences ne proviennent pas du fait que ces

sciences auraient un rapport interprétatif différent au

monde. Vous voyez que les grandes théories, les grands

paradigmes, ont traversé toutes les disciplines

(le marxisme, le structuralisme, l’analyse systémique par

exemple). Ce qui fait qu’un chercheur doit être un peu

pluridisciplinaire dans l’esprit. Même si on est un

anthropologue, c’est peut-être dans le travail d’un

historien ou d’un politologue que l’on va trouver des

éléments intéressants pour son propre travail de

1http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens

196 Les Journées de Tam Dao 2007

recherche. Alors pourquoi y a-t-il ces frontières discipli-

naires ? Je pense que c’est pour des raisons métho-

dologiques, institutionnelles et culturelles :

• les raisons méthodologiques sont les plus intéres-

santes. Il y a une certaine forme de dominance métho-

dologique plus ou moins attachée à chaque discipline :

l’histoire avec les archives, la sociologie avec le

questionnaire, l’anthropologie avec l’enquête de terrain.

Mais ce sont des tendances, il existe des croisements ;

• il y a des différences institutionnelles liées à la consti-

tution des disciplines et à leur organisation profes-

sionnelle : l’histoire est enseignée à l’école contrai-

rement à la sociologie et à l’anthropologie ; nous som-

mes obligés d’accepter la réalité de différents instituts

(anthropologie, histoire, etc.) même si cela ne fait pas

beaucoup de sens ;

• il y a enfin des différénces culturelles : au cours de notre

formation puis au-delà, nous lisons et nous constituons

une bibliothèque mentale différente de celle des autres,

cette bibliothèque est même différente physiquement.

Quelles sont les références érudites que l’on a des

disciplines voisines ? En France par exemple, les

sociologues ou les historiens ont Lévi-Strauss pour

référence en anthropologie, or ce n’est pas la référence

la plus importante pour les anthropologues. Les anthro-

pologues ou les historiens ont Bourdieu pour référence

en sociologie ;oril n’est pas le plus important pour les

sociologues. D’où la difficulté de trouver,hors de sa

discipline, les références pertinentes qui ne sont pas

connues ou qui ne sont pas à la mode.

Nous allons maintenant parler de l’anthropologie dans

son lien avec sa spécificité disons méthodologique,

l’enquête de terrain.

Le problème de l’anthropologie est qu’elle est la plus

qualitative des sciences sociales. Même si elle utilise les

procédures quantitatives, elle le fait moins que les autres

sciences sociales. De plus, elle produit ses matériaux à

travers la personne et la subjectivité de l’anthropologue

même.

Expliquons ce problème de scientificité : toute discipline

intègre une part de subjectivité, même dans les sciences

dures (rapports interpersonnels, rapport de pouvoir qui

peuvent guider les découvertes ou les activités scien-

tifiques, même en physique nucléaire). Dans les sciences

sociales, outre cette subjectivité qui est la même que

celle dans les laboratoires scientifiques, il y a des facteurs

subjectifs supplémentaires liés au registre épisté-

mologique (langage commun, travail sur un matériau

historique). Dans l’enquête anthropologique, il y a cette

même double subjectivité. Et dans l’enquête elle-même,

l’enquête passe par la personne qui ajoute encore à la

subjectivité. Tous ces éléments de subjectivité ne veulent

pas dire que l’on ne cherche pas à travailler le plus

possible dans un registre d’objectivité, au sens de la

recherche de plausibilité, ou d’une recherche de rigueur.

Comment se fait la production anthropologique à partir

de ce problème de rigueur ?

Agauche, on trouve la réalité sociale extérieure à nous.

Points abordés :

La rigueur du qualitatif et les contraintes empiriques de

l’interprétation en socio-anthropologie

1. L’approximative rigueur de l’anthropologie : la recher-

che de la plausibilité

2. Anthropologie et sciences sociales : unité épistémo-

logique et spécificités disciplinaires

3. Pourquoi parler de « socio-anthropologie » ?

4. La rupture avec l’exotisme et le passéisme : une

anthropologie non culturaliste

5. La légitimité de l’enquête de terrain : adéquation

« émique » et adéquation descriptive

6. Le « métier » de l’anthropologue et les risques de

surinterprétation

7. Le pacte ethnographique

197

Socio-anthropologie du changement social

Sur cette réalité, nous produisons différents types de

données (entretiens, observations, recension, sources

écrites, études de cas). Avec ces données, nous

produisons une œuvre scientifique (thèse, article, livre).

Nous « produisons » des données et non pas les

« récoltons » comme on disait il y a 50 ans. Avant, nous

étions dans une vision très positiviste de la recherche ;

on pensait que les données étaient le reflet de la réalité.

Aujourd’hui, on reconnaît que le travail est une

construction sociale qui fait intervenir plusieurs acteurs.

Si c’est une construction sociale, cela ne signifie pas que

c’est une construction sociale arbitraire. Cette

construction vise un rapport de plausibilité entre cette

construction et la réalité sociale. Un romancier peut, de

même, produire une construction sociale. Mais il n’est

pas intéressé par ce lien de plausibilité. Dans les

sciences sociales, nous sommes tenus à deux niveaux

de vigilance : entre nos données et le produit final. Cette

vigilance argumentative ou logique nous évite de dire une

chose et son contraire et nous permet d’approcher le

champ de la plausibilité argumentative ou interprétative.

Mais il faut aussi une vigilance et une plausibilité

empiriques, il est nécessairede définir un certain type de

liens entrela réalité et les données que nous produisons.

Pour produiredes données, nous partons de références

théoriques ou d’une culturescientifique qui nous est

propre. Nous les produisons en espérant apporter

quelque chose de nouveau par rapport au point de

départ. Cette culturescientifique intervient aussi dans

l’interprétation et l’organisation des données. Ce ne sont

pas les mêmes critères pour les interprétations qui nous

servent à produire des données et celles qui nous

servent à les organiser ou à les interpréter. Il y a une plus

forte exigence de cohérence sur les « interprétations

compréhensives ». Les « interprétations exploratoires »

sont plus ouvertes, plus variées, plus riches. Les

interprétations qui servent à produire des données font

appel à une productivité empirique. Pour les autres, on

parle de productivité de cohérence.

Faisons une pause pour passer à une discussion. On

peut discuter si vous le voulez sur le régime épisté-

mologique et sur les deux tableaux présentés.

Christian Culas

Tu as parlé de plausibilité et de rigueur. Pourrais-tu

donner un exemple précis, une situation précise ?

C’est le problème de l’épistémologie pratique. Il s’agit de

voir, dans un domaine où l’on ne peut pas produire de lois,

de vérité incontestable, où l’on est dans les approxi-

mations, les ordres de grandeur, dans des interprétations

prudentes, des explications justifiées, comment nous

essayons de garder un souci de représentation aussi fidèle

que possible du réel. On a souvent critiqué les sciences

sociales et l’anthropologie à cause de ces biais

interprétatifs permanents, ou en raison des pressions

idéologiques permanentes (poids des stéréotypes ou des

idéologies extérieures) : « Ce que vous dites, c’est du

bavardage, ou vos propres clichés, votre propre

interprétation, mais on peut tout à fait dire le contraire ».

Trinh Van Tung

Je propose la phrase de Passeron :« Les sciences

sociales cherchent à montrer, pas à démontrer ».

On peut dire aussi que nous décrivons le monde. Si nous

changeons de lunettes, nous décrivons un monde

différent. Face à cette objection, il y a deux positions :

• soit on est d’accord pour dire que ce n’est jamais

qu’une série de points de vue subjectifs, qu’il n’y a

pas de véritable connaissance en sciences sociales

sérieuses possibles. C’est la position de l’anthropo-

logie postmoderne, ou encore de « l’anarchisme

épistémologique »;

• etil y a la position majoritaire, celle que je défends,

qui consiste à direque même si nous sommes

toujours dans le registre de l’approximatif, même si

nous avons toujours des lunettes pour voir la réalité,

nous essayons de limiter les déformations inévitables

de cette réalité.

L’appareil théorique que nous avons à l’avance est

souvent vu comme devant permettre de produire des

hypothèses que l’enquête va vérifier ou infirmer.

C’est une vision relativement déductive. En anthropologie,

la tendance la plus intéressante consiste, je pense, à

utiliser l’appareil théorique pour produire sur le terrain des

théories nouvelles, changer quelque chose dans sa

perspective théorique, même produire des théories qui

soient en partie issues de l’enquête de terrain elle-même.

C’est une démarche relativement inductive. Les anglo-

saxons parlent de Grounded Theory,de théorie enracinée

dans le terrain, se dégageant du terrain. C’est ce que

j’essaye de faire ici avec l’épistémologie, j’essaye de faire

de la Grounded Epistemology,de l’épistémologie

enracinée dans le terrain. Quand on parle de rigueur, un

problème principal qui est souvent oublié est bien celui du

lien entre « données » et « réalité sociale », alors que

l’épistémologie a surtout étudié le lien entre « données »

et « interprétations finales ».

Je vais tirer un exemple du texte sur la « description

dense » de Clifford Geertz1.

1http://fr.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz

198 Les Journées de Tam Dao 2007

Clifford Geertz parle de description dense car la

description y est interpénétrée d’interprétations.

Le modèle de description dense est un texte qui porte

sur un combat de coq à Bali. Geertz utilise une étude de

cas grâce à laquelle il bâtit une interprétation de la culture

balinaise. On a contesté ses interprétations de la culture

balinaise. Mais on n’a pas contesté son étude de cas.

Or l’autre rigueur, c’est de savoir si cette étude de cas est

conforme, typique, représentative de la réalité du combat

de coq à Bali.

Il existe des exemples où le rapport réalité-données a été

biaisé ;c’est un autre aspect important de la critique.

Prenons l’exemple de l’anthropologue Griaule1qui a fait

une description du système religieux des Dogon au Mali.

Un anthropologue néerlandais a critiqué sa façon de

relever les données. Il convoquait les informateurs chez

lui pour les questionner de façon très directive. Il faisait

du terrain mais en projetant une petite enclave coloniale :

le colonisateur convoquait des indigènes. De plus, il

utilisait des informateurs privilégiés, certains étaient

passés par des écoles catholiques ou coraniques. Aussi,

la critique a montré que dans la vision du système

Dogon, des éléments musulmans et catholiques ont été

introduits par ces informateurs privilégiés.

Je pense qu’il est utile qu’il y ait ces discussions, qu’on

puisse faire ensemble du terrain. Il n’y a pas moyen de

donner des recettes sur la rigueur.La rigueur dans ce

domaine, c’est la combinaison d’un désir de rigueur et

d’un métier, d’un savoir-fairequi s’apprend sur le terrain.

Sans désir, mieux vaut faire autre chose. En même temps,

c’est toujours un combat permanent pour rester rigoureux.

Je peux résumer cela dans une formule empruntée à

Gramsci2:« il faut conjuguer le pessimisme de la raison et

l’optimisme de la volonté ». Dans notre domaine, cela

signifie ici « conjuguer le pessimisme épistémologique et

l’optimisme du désir scientifique ».

Frédéric Thomas

Je voudrais revenir sur l’idée de la rigueur, ne pas faire les

erreurs des autres. Je ne suis pas sûr que cela soit une

bonne méthode pour définir cette tentative de

rapprocher nos théories du monde social réel.

Pour revenir un peu à la critique que j’ai faite hier de

Bachelard, c’est procéder un peu comme de l’histoire

récurrente, c’est dire que les systèmes passés ont fait

des erreurs donc qu’ils étaient mauvais, c’était de la

mauvaise science. J’ai découvert de l’ethnographie

coloniale (Cadière pour l’Indochine, d’autres sur la

Nouvelle Calédonie) avec tout un tas de procédés

d’enquêtes méthodologiques qui sont aujourd’hui très

critiqués. Il n’empêche que ces outils ont ouvert la réalité

de ces sociétés à des Européens. Ils ont dit une vérité sur

ces sociétés. Il faut se méfier de ces démarches de

condamnation des systèmes passés à la lumière de ce

que l’on fait aujourd’hui, et trouver d’autre biais.

Voici un bon exemple des difficultés des débats en

sciences sociales. Peut-être qu’on peut le considérer sur

le domaine de l’adéquation descriptive ou pas. Frédéric

Thomas critique quelque chose que je n’ai pas dit et

construit une interprétation qui ne correspond pas à ce

que j’ai voulu dire, ce qui arrive souvent en sciences

sociales. Je vais essayer de le démontrer.

Je vais d’abord essayer de restituer ce qu’il a dit pour être

sûr que je ne rajoute pas une nouvelle couche de

surinterprétation.

Pour lui, j’ai fait de l’histoire récurrente, je veux prouver

un énoncé sur la rigueur en utilisant des exemples de

méthodologie du passé, d’histoire coloniale, de

disqualifier les méthodes du passé, alors qu’elles ont

produit des connaissances intéressantes et que par

ailleurs, ce n’est pas la bonne façon de démontrer ce

qu’est la rigueur.En prenant comme exemple une

mauvaise méthodologie du passé, à la fois je discrédite

l’ethnologie coloniale qui a produit par ailleurs de bons

travaux, d’autrepart, ce n’est pas une bonne méthode

pour démontrer la rigueur aujourd’hui.

Je peux discuter à ce niveau là :

•non, l’histoire récurrente peut être une bonne

méthode ;

• la colonisation n’a jamais produit de bons travaux à

cause de sa mauvaise méthodologie.

Je suis tout à fait d’accordavec son dernier énoncé :

je cite toujours dans mes exemples des travaux fameux

de l’époque coloniale auxquels je me réfère. De même,

je n’ai jamais écrit d’histoire récurrente.

Pourquoi Frédéric aboutit-il à des choses sur lesquelles

je suis d’accord en les présentant comme étant un

désaccord ?

Il me semble que je n’ai pas dit cela. A partir de ce que j’ai

dit, il a déjà traduit dans le recueil des données, il a

interprété. Je suis l’indigène et il est l’ethnologue. J’ai pris

un exemple de l’époque coloniale qui n’était pas épisté-

mologique mais purement pédagogique. J’ai cherché un

exemple de quelqu’un qui n’avait pas fait preuve de

rigueur. Ce n’était pas un postulat que pour démontrer ce

1http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Griaule

2http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

199

Socio-anthropologie du changement social

qu’est la rigueur, il fallait que je prenne l’inverse. C’est une

facilité pédagogique. D’abord, je voulais dire qu’il n’y a pas

de recette, puis j’ai pris un exemple pour faire sentir le

problème de manque de rigueur à travers un exemple

documenté. Autrement dit, je crois qu’il y a un décrochage

entre la donnée recueillie qui est devenue que j’utilisais une

mauvaise méthodologie de l’époque coloniale par rapport

àmon propos. J’aurais pu utiliser, de la même façon,

l’exemple d’un article paru hier dans lequel l’auteur n’a pas

respecté les « trucs » de terrain.

Je pense que pour nous, la garantie est le respect du sens

donné par les informateurs à leurs propos. Même entre

intellectuels de bonne foi, il peut y avoir des malentendus

sur le sens des propos. Moi, en tant qu’indigène, je sens

dans ce qu’il dit, à tort ou à raison peu importe, qu’il a

déformé mes propos, qu’il les a mis dans un sens dans

lequel je ne me reconnais pas. Il y a deux types de

garanties pour renforcer la tendance vers la rigueur, le désir

de rigueur que j’appelle dans mon jargon :

•Emicité : ce mot vient d’emic, dans la tradition

anthropologique anglo-saxonne qui veut dire :

« le sens pour l’indigène, pour l’informateur, le niveau

des représentations populaires, des discours

populaires, du sens pour les informateurs ». Il s’agit

de se donner les moyens de respecter autant que

possible le sens que donne l’informateur dans les

données, le point de vue de l’indigène ;

•Descriptivité :de même, au niveau des obser-

vations, on peut parler de descriptivité pour que les

situations que nous observons soient les plus fidèles

àla situation de départ.

Nous le faisons tous sans arrêt : prendre les propos

de l’interlocuteur pour les arranger dans ce qui nous

arrange selon notre schéma argumentatif. Je viens de

dire de façon moderne et méthodologique ce que

Weber avait pressenti en parlant « d’adéquation

quant au sens ».

Frédéric Thomas

J’ai envie de compléter l’analyse de ce débat en repartant

aux conclusions. Tu les as prises comme une surinter-

prétation (tout travail d’ethnographie coloniale est à jeter,

l’enquêté se sent trahi par le travail d’interprétation et il y

arévolte par rapport à l’enquête). Je pense qu’il y a une

deuxième explication : la pensée d’Olivier de Sardan

nous arrive sous forme d’énoncé qui se déroule. Chaque

énoncé séparé a un sens propre et à un moment il a dit

la phrase, je cite : « la rigueur, c’est de ne pas faire ce que

Griaule faisait ». Cet énoncé, on l’a tous entendu. Ce

n’est pas ce qu’il veut dire. Il a raison de dire que je la sors

de son contexte, mais l’énoncé est là. Je pense que dans

toute enquête sociologique ethnographique, il faut savoir

si ce que nous dit notre interlocuteur représente sa

pensée globale, sa représentation du sujet. Donc il n’y a

pas eu de ma part surinterprétation mais volonté

finalement de pointer le problème de nos énoncés.

Ces derniers ont une vie qui est indépendante de notre

pensée globale.

J’ajouterai deux mots pour finir. Le système de sens de

l’enquêté est différent de celui du système de sens de

l’enquêteur. Ce n’est pas uniquement le fait de la langue.

Dans notre propre langue, cela arrive. Alors que là nous

sommes, Thomas et moi, dans le même système de

sens et de référence. Quand on est à deux systèmes de

sens, le mal entendu est normal. Il est normal que votre

informateur ne soit pas d’accord avec votre système

d’interprétations. Sinon, vous dîtes ce qu’il dit, ce qui

n’est pas le travail du chercheur. Mais quand vous citez

ses propos, vous devez éviter le mal entendu, car là,

c’est la faute du chercheur qui ne respecte pas le

système de sens de l’indigène. Vous comprenez qu’il y

aainsi deux niveaux :

• celui où l’on respecte les mots et la logique interne

du discours de l’informateur ;

• celui où l’on reprend une liberté et où l’on est respon-

sable des interprétations que nous proposons.

Le second problème soulevé par l’intervention de

Thomas, c’est celle du registre des discours.

Quand il prend un énoncé proféré et qu’il le traite comme

un énoncé écrit, il fait un changement de niveau de

registre. C’est aussi des problèmes auxquels nous

sommes tous confrontés. Ce que je m’autorise dans un

séminairepédagogique, je ne me l’autoriserai pas dans

un écrit. Les intellectuels ne sont pas les seuls à avoir

plusieurs niveaux de discours, les gens auprès desquels

nous travaillons aussi (discours privé-public). Faire ainsi,

c’est une preuve d’infidélité émique.

Cela renvoie à la question de la compréhension des

métaphores naturelles que l’on utilise. Par exemple :

« ne pas avoir de bol » pour exprimer « ne pas avoir de

chance ». Imaginons un anthropologue kenyan qui vient

en France, qui ne parle pas bien français, qui entend

cette expression régulièrement et qui élabore une théorie

sur le bol : le bol est au centre de la structure symbolique

des Français ; c’est un dieu absent, les Français

déplorent tout le temps qu’il n’est pas là. Cela paraît

absurde mais dans le passé, on en a eu de nombreux

exemples. Moi-même, j’ai eu au Niger une telle

expérience avec un américain. A partir d’une

incompréhension d’ordre linguistique (il a compris à tort

que les mots « chef » et « chance » étaient identiques), il

aécrit un article sur ce même mot qui signifie chance et

chef, alors que c’est entièrement faux, qu’il s’agit de

deux mots distincts mais phonétiquement très proches.

Mais avant même le problème de linguistique, il y a déjà

celui du passage du registre populaire au registre du

langage symbolique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

1

/

44

100%