La liberté chez Descartes et la théologie

Gilson et Descartes

à l’occasion du centenaire de

‘La liberté chez Descartes

et la théologie’

Édité par Dan Arbib et Francesco Marrone

EXAMINA PHILOSOPHICA

“I QUADERNI DI ALVEARIUM” 2

EXAMINA PHILOSOPHICA

I quaderni di Alvearium 2

ISBN: 978-889646-51-9

2015

EXAMINAPHILOSOPHICA

I Quaderni di Alvearium 2

GILSON ET DESCARTES

À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE ‘LA LIBERTÉ

CHEZ DESCARTES ET LA THÉOLOGIE’

Édité par Dan Arbib et Francesco Marrone

Questo volume è pubblicato nell’ambito del progetto

PRIN 2010-2011 «Atlante della ragione europea (XV-XVIII sec.).

Tra Oriente ed Occidente» (Unità di Lecce)

egrazie alladonazione di Ettore Lojacono

(«Lascito testamentario Lojacono»).

3

Gilson et Descartes à l’occasion

du centenaire de ‘La liberté chez Descartes et la théologie’

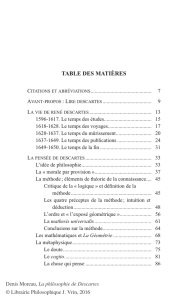

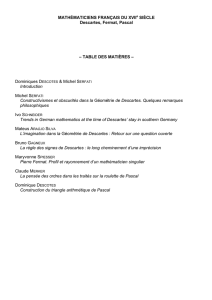

Table des matières

JEAN-ROBERT ARMOGATHE

Introduction ................................................................................................................................... 5

DENIS KAMBOUCHNER

Le discours de la méthode d’Étienne Gilson .................................................................................. 7

IGOR AGOSTINI

Qu’est-ce que constituer un Index scolastico-cartésien ? ............................................................. 11

JEAN-CHRISTOPHE BARDOUT

Descartes ou Thomas d’Aquin ? Note sur la fonction historique de Descartes

dans la défense gilsonienne d’un réalisme thomiste ..................................................................... 25

DELPHINE BELLIS

Météores cartésiens et météores scolastiques : la lecture philosophique d’Étienne Gilson ........... 41

VINCENT CARRAUD

Socratisme chrétien, dépassement de la philosophie et chosisme : le Pascal d’Étienne Gilson ..... 57

FRANCESCO MARRONE

Étienne Gilson et Roland Dalbiez. Sur la genèse de la notion cartésienne de réalité objective .... 71

GIULIA BELGIOIOSO

L’« itinéraire cartésien » d’Étienne Gilson dans son dialogue avec Augusto Del Noce ................ 87

Appendix A ............................................................................................................................... 105

Appendix B ................................................................................................................................ 108

FRANCESCO MARRONE

Descartes, Gilson et l’histoire de la philosophie. Une postface .................................................. 117

Index Nominum ........................................................................................................................ 123

4

EXAMINA PHILOSOPHICA

I quaderni di Alvearium 2

À Massimiliano Savini

5

Gilson et Descartes à l’occasion

du centenaire de ‘La liberté chez Descartes et la théologie’

Introduction

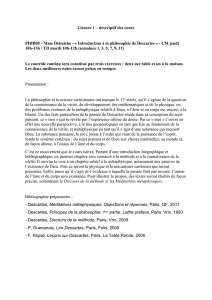

La soutenance du doctorat d’Etat d’Étienne Gilson n’a pas clos la discussion de ses deux thèses la

principale sur La liberté chez Descartes et la théologie, la complémentaire qui était un Index scolastico-cartésien.

Leur publication en 1913 constitue une césure dans les fécondes études sur le philosophe français : la

discussion des thèses annonçait déjà ce destin. Les réserves de François Picavet, André Lalande et Henri

Delacroix sur l’Index et celles, plus appuyées, de Victor Delbos sur la thèse principale n’ont pas cessé de

trouver des échos depuis leur soutenance.

Il appartenait aux Centres d’études cartésiennes de Paris-Sorbonne et de l’Université du Salento à

Lecce de parcourir ce siècle pour mesurer combien ces deux livres ont, par leur originalité, profondément

marqué les études cartésiennes. En premier lieu, les débats : Francesco Marrone a retenu celui avec Roland

Dalbiez (1893-1976), qui fut un des maîtres de Paul Ricoeur. En 1929, Dalbiez attaque Gilson sur Les

sources scolastiques de la théorie cartésienne de l’être objectif (« Revue d’histoire de la philosophie », 3, pp.

464-472). L’esse obiectivum peut bien n’être qu’un être de raison pour les thomistes, mais les scotistes ne

le laissent pas tomber dans le pur néantdes étants de raisonet des impossibilia ; Duns Scot, en somme,

avait reconnu aux contenus des idées divines une entité tout à fait semblable à celle que Descartes aurait

attribué, en 1641, aux contenus de la connaissance humaine. La critique de Dalbiez conduira Gilson à

introduire (timidement) le scotisme dans l’horizon doctrinal du XVIIe siècle.

Elargir cette introduction en tenant compte des développements récents autour des courants

doctrinaux et de leur interaction, c’est ce qu’Igor Agostini propose de faire en reprenant et complétant

l’Index scolastico-cartésien. Sa communication repose à frais nouveaux la question des rapprochements et

des inuences, surtout dans le domaine lexical.

Autre échange d’idées, un demi-siècle plus tard, entre Étienne Gilson et le philosophe italien

Augusto Del Noce (1910-1989), dans la correspondance échangée entre les deux hommes (1964-1969)

et étudiée par Giulia Belgioioso. Les questions de Del Noce (et la sortie, en 1965, de son volume sur

Descartes) permettent à Gilson de relire son iter cartésien et d’y apporter des nuances, surtout en fonction

des travaux de son élève Henri Gouhier (et nous trouvons ici des pièces inédites).

Ce qui nous introduit à l’évolution interne de Gilson, non seulement comme historien (et professeur)

de la philosophie, mais comme penseur du réalisme méthodique. Jean-Christophe Bardout, dans sa Note sur

la fonction historique de Descartes dans la défense gilsonienne d’un réalisme thomiste. La « querelle du réalisme »

de 1935-1936 (avec Etienne Gilson et Léon Noël, de Louvain [1878-1955], comme protagonistes) engage

une prise de position sur le cartésianisme, qui joue le rôle d’un ltre pour éprouver les différents réalismes.

Réalisme thomiste et critique de la connaissance (1939) constitue donc, selon une heureuse formule de Bardout,

« un traité du bon usage du cartésianismeen philosophie ».

Comme le montre Delphine Bellis, l’étude gilsonienne des Météores n’est pas seulement un exercice

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

1

/

129

100%