Stroke Diagnostic par imagerie en cas d`accident vasculaire

Tomodensitométrie

Avec la TDM sans injection de pro-

duit de contraste, les hémorragies in-

tracrâniennes peuvent être diéren-

ciées des infarctus ischémiques. Un

thrombus intravasculaire peut être

visible sous forme de signe de l’artère

hyperdense (« hyperdense artery

sign », Fig. 1A). Des signes précoces

perceptibles à la TDM peuvent surve-

nir dans les 3 heures suivant une oc-

clusion vasculaire, particulièrement

dans les ganglions de la base ou dans

Thème principal : Stroke

Diagnostic par imagerie en cas d'accident vasculaire cérébral aigu

Réponses apportées par l'imagerie médicale .........................................................1

Tomodensitométrie ......................................................................................................1

Imagerie par résonance magnétique .....................................................................2

TDM ou IRM ? ..................................................................................................................2

Neuroréhabilitation après infarctus cérébral

« Rescue and Recovery » .............................................................................................3

Base théoretique de la récupération fonctionnelle ..........................................3

Neuroréhabilitation multidisciplinaire ..................................................................3

Concepts thérapeutiques spéciques et développements novateurs ......4

Pharmanews ...................................................................................................................4

Stroke

Auteurs de ce numéro :

Dr med. P. Mordasini pour le Stroke Team de

l'Inselspital Berne, Institut für diagnostische und

interventionelle Neuroradiologie, Inselspital,

Berne; Dr. med. S. Beer, Klinik für Neurologie und

Neurorehabilitation Valens

Société Suisse

de Neurologie (SSN)

09.1

Pasquale Mordasini, Seran Beer

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme mentionné dans un pré-

cédent article sur le traitement de

l’infarctus cérébral aigu (Neurology.

ch 06.2), un diagnostic rapide est ab-

solument fondamental en raison de

la fourchette thérapeutique étroite.

Les techniques d’imagerie médicale

modernes permettent un diagnostic

précoce et fournissent des informa-

tions essentielles pour le choix des

options thérapeutiques. Des mesures

de réhabilitation initiées tôt, un trai-

tement intensif ainsi que l’initiation

cordonnée de thérapies multidisci-

plinaires sont déterminants pour le

succès de la réhabilitation.

Dr Pasquale Mordasini

Dr Seran Beer

Un diagnostic par imagerie rapide,

ciblé et en permanence disponible

joue un rôle clé dans la chaîne de

traitement de l’accident vasculaire

cérébral (AVC) aigu. Ce diagnostic

est, par ailleurs, partie intégrante

du concept d’unité neurovasculaire

(« Stroke Unit »). Les techniques

d’imagerie médicale modernes per-

mettent un diagnostic précoce et

fournissent des informations essen-

tielles pour l’instauration des dié-

rentes options thérapeutiques.

Réponses apportées par

l’imagerie médicale

Dans le diagnostic d’un AVC aigu,

l’imagerie diagnostique devrait ré-

pondre avec rapidité et abilité

aux quatre questions suivantes

1

:

Hémorragie intracrânienne ? Occlu-

sion vasculaire ? Zone de nécrose ?

Pénombre ? Cette approche permet

d’exclure une hémorragie intracrâni-

enne, d’identier et de localiser une

occlusion vasculaire et de faire la dis-

tinction entre un parenchyme cérébral

infarci et un parenchyme cérébral pou-

vant encore être sauvé (« pénombre »

ou « tissu à risque »). A côté de l’état

clinique du patient et du temps écoulé

depuis le début des symptômes, ces

informations sont déterminantes pour

le choix de l’option thérapeutique.

Grâce à la tomodensitométrie (TDM)

et à l’imagerie par résonance magné-

tique (IRM), pratiquées selon des pro-

tocoles d’exploration adaptés, il est

possible de répondre à ces questions

en situation d’urgence.

Diagnostic par imagerie en cas

d’accident vasculaire cérébral aigu

Une information de la SSN aux médecins généralistes, internistes et pédiatres

Sommaire

209.1

le cortex insulaire (« insular ribbon

sign »). La détection de ces altérations

précoces et souvent subtiles nécessi-

te toutefois une certaine expérience.

Au moyen de l’angioscanner, des

sténoses vasculaires ainsi que des

occlusions peuvent être mises en évi-

dence à partir de la crosse aortique

jusqu’aux branches intracrâniennes

de troisième ordre (Fig. 1B). La TDM

de perfusion permet de déterminer

diérents paramètres de perfusion

(CBF, CBV, MTT, TTP). En combinant

ces paramètres, il est possible de

tirer des conclusions sur la zone de

nécrose et sur un éventuel « mis-

match » en tant que marqueur de la

zone de pénombre (Fig. 1C).

Imagerie par résonance

magnétique

Les séquences spin-écho convention-

nelles permettent de visualiser des

altérations liées à un œdème cyto-

toxique ou vasogénique uniquement

après plusieurs heures. L’imagerie

de diusion (DWI) permet toutefois

d’obtenir, déjà après quelques minu-

tes, une représentation très sensible

de l’œdème cytotoxique. Cet œdème

correspond très largement à la zone

de nécrose

2

mais peut aussi compor-

ter des lésions réversibles issues de

la pénombre. La diérence entre les

anomalies de diusion et de perfusion

est appelée mismatch. Ce dernier re-

ète le degré de la pénombre. Le con-

cept de mismatch diusion-perfusion

présente quelques inexactitudes mais

il s’est tout de même imposé comme

une aide décisionnelle majeure pour

un éventuel traitement thrombolytique

dans une fenêtre thérapeutique de 3-6

heures après le début des symptô-

mes. L’angiographie par temps de vol

(TOF - « time of ight ») permet une re-

présentation des vaisseaux sensibles

aux ux, sans injection de produit de

contraste. Le protocole d’exploration

par IRM devrait comprendre : DWI, sé-

quence pondérée en DP/T2, TOF arté-

riel, perfusion, angio-RM avec produit

de contraste et séquence pondérée

en T1 après injection de produit de

contraste (Fig. 2). En complément, des

séquences de susceptibilité magné-

tique (T2*) sensibles au sang ou une

séquence FLAIR (« uid attenuated

inversion recovery ») peuvent être pra-

tiquées.

TDM ou IRM ?

En principe, à la fois la TDM (muti-

modale) et l’IRM fournissent su-

samment d’informations pour ré-

pondre aux questions pertinentes

en cas d’un AVC aigu. La disponibi-

lité de chacune de ces techniques

et l’expérience que possède chaque

centre sont décisifs. Une exploration

initiale par IRM présente néanmoins

certains avantages : la DWI permet

une représentation sensible très

précoce du parenchyme cérébral is-

chémique et est supérieure à la TDM

à cet égard. Par ailleurs, les infarctus

lacunaires récents sont représentés

avec plus de certitude. Grâce à l’IRM

de perfusion, une représentation de

l’ensemble du parenchyme céréb-

ral peut être obtenue alors que la

TDM de perfusion ne montre qu’un

volume de quelques centimètres

d’épaisseur. L’IRM est équivalente à

la TDM pour visualiser les hémorra-

gies aiguës et même supérieure en

cas d’hémorragies chroniques. L’IRM

montre une plus grande sensibilité

en cas de lésions au niveau de la fo-

sse crânienne postérieure. En outre,

les patients n’ont pas à supporter les

contraintes liées aux rayons ionisants

et à l’administration de produits de

contraste iodés.

En raison de ces avantages, l’IRM

est de plus en plus employée en tant

que modalité d’imagerie médicale de

première intention. L’IRM fournit sou-

vent des informations supplémen-

taires sur l’étendue et l’ancienneté

de l’infarctus, qui sont utiles pour la

prise de décisions quant à un traite-

ment interventionnel.

Parmi les inconvénients de l’IRM -

gurent la complexité à pratiquer cet

examen ainsi que les mesures de

surveillance onéreuses à appliquer

chez les patients agités ou nécessi-

tant une surveillance. Pour l’IRM, la

durée d’examen est d’env. 15 minu-

tes, ce qui est supérieur aux 5 minu-

tes nécessaires pour la TDM, durée

à laquelle il faut à chaque fois ajou-

ter les changements de position du

patient, le traitement des données

et la reconstruction des images.

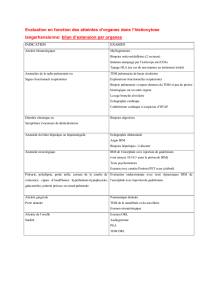

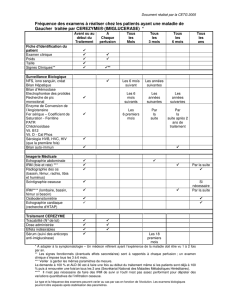

A : TDM crânienne sans injection de

produit de contraste : représentation

hyperdense du segment M1 gauche

(„hyperdense media sign“).

B : Angioscanner : après naissance des

branches lenticulostriées, perte du

contraste dans les portions centrale

et distale du segment M1 de l’artère

cérébrale moyenne gauche.

C : TDM de perfusion : allongement du MTT

(mean transit time) dans le cortex fronto-

pariétal et la substance blanche sous-

corticale mais pas dans les ganglions de la

base gauche. (Figure en couleur sur : www.

neurology.ch)

Fig. 1 :

3

09.1

La neuroréhabilitation multidiscipli-

naire constitue un pilier essentiel

dans un concept thérapeutique com-

plémentaire complet. Une évaluation

et une instauration précoces de me-

sures de réhabilitation, un traitement

intensif et l’initiation cordonnée de

thérapies multidisciplinaires par une

équipe spécialisée sont déterminants

pour le succès de la réhabilitation.

« Rescue and Recovery »

Alors que le traitement aigu de

l’infarctus cérébral vise principale-

ment à prévenir ou à minimiser les

lésions cérébrales structurelles (« res-

cue »), la neuroréhabilitation a pour

objectif de favoriser la récupération

(« recovery ») des fonctions cérébra-

les et de minimiser les répercussions

sur les activités personnelles et la vie

sociale. Ces interventions constituent

aujourd’hui la composante essentiel-

le d’un concept thérapeutique com-

plémentaire complet qui, dans le cas

idéal, se poursuit de la phase aiguë

jusqu’à la réintégration. Ce concept

se base sur le modèle biopsychoso-

cial de la classication internationale

du fonctionnement, du handicap et de

la santé de l’OMS (International Classi-

cation of Functioning, Disability and

Health - ICF). Il enrichit la notion bio-

médicale classique (maladie, patholo-

gie, trouble fonctionnel) par la prise

en compte des répercussions d’une

aection sur les activités personnelles

et la vie sociale tout en considérant

des facteurs contextuels majeurs.

Base théorique de la récu-

pération fonctionnelle

Après une lésion cérébrale se pro-

duit une adaptation fonctionnelle

du pattern d’activation corticale. En

raison de la décience de certaines

aires cérébrales, les fonctions aec-

tées doivent être prises en charge

par d’autres aires. Cette « reprogram-

mation » est rendue possible par un

entraînement actif spécique : en plus

des aires cérébrales à proximité immé-

diate des aires touchées, des aires de

l’hémisphère sain controlatéral sont

également sollicitées. Ces processus

de réorganisation d’abord compensa-

toires puis par la suite toujours plus

fonctionnels peuvent être observés au

moyen de l’IRM fonctionnelle et des

potentiels évoqués moteurs. Relative-

ment récemment, il a été découvert

qu’un infarctus cérébral unilatéral

entraînait un déséquilibre entre les hé-

misphères cérébraux : l’hyperactivité

résultante de l’hémisphère non touché

a un impact négatif sur la fonction et la

récupération.

Neuroréhabilitation

multidisciplinaire

Dans la présentation du traitement

aigu de l’infarctus cérébral paru dans

un précédent numéro (Neurology.ch

06.2), l’importance des unités neuro-

vasculaires avait déjà été soulignée.

En plus de la prise en charge inter-

disciplinaire spécialisée, un avantage

majeur du concept d’unité neurovas-

culaire réside dans l’instauration pré-

coce de mesures de réhabilitation.

L’initiation coordonnée de mesures in-

terdisciplinaires de réhabilitation par

une équipe spécialisée s’est avérée

nettement supérieure par rapport à un

encadrement plus tardif dans une uni-

té non spécialisée. Le déroulement est

structuré sur la base d’un cycle de ré-

habilitation clairement déni, avec des

objectifs spéciques et des concerta-

tions d’équipe régulières intégrant le

Neuroréhabilitation après infarctus cérébral

Fig. 2 :

A : DWI : diusion limitée dans la tête

du noyau caudé, le putamen et la capsu-

le interne gauche.

B : Cartographie du coecient appa-

rent de diusion (CAD) : valeur CAD

diminuée de plus de 50 % dans la zone

de diusion limitée.

C : Perfusion : allongement du MTT

dans l’ensemble du territoire de l’artère

cérébrale moyenne gauche.

D : Signal hyperintense en séquence

pondérée T2 et tuméfaction débutante

des ganglions de la base et de l’insula.

E : TOF artériel : interruption du signal

dans le segment M1 proximal.

F : Angio-RM : contraste correct des

vaisseaux cervicaux.

409.1

Pzer AG

Aricept

®

(donépézil) : traitement

de 1ère intention de la maladie

d’Alzheimer

Aricept

®

, inhibiteur sélectif de

l’acétylcholinestérase, a fait ses preu-

ves dans le traitement de la maladie

d’Alzheimer : il permet une stabilisa-

tion des fonctions cognitives, le main-

tien des gestes de la vie quotidienne

et une réduction des troubles du com-

portement. Le recours à Aricept

®

ent-

raîne un report de presque deux ans du

placement en EMS, ce qui représente

une épargne considérable si l’on consi-

dère les coûts de la santé publique. En

réduisant l’ampleur des soins, le traite-

ment par Aricept

®

soulage également

les proches des malades.

Edité en collaboration avec la Société Suisse de

Neurologie. Comité consultatif de rédaction :

Pr Dr C. Bassetti, Pr Dr Ch. Hess, Pr Dr L. Kappos,

Dr P. Myers, Pr Dr A. Schnider, Dr M. Wiederkehr ;

rédaction : S. Jambresic

Edition:

IMK Institut pour la médecine et la communication

SA, Münsterberg 1, 4001 Bâle, [email protected]

Parution: 6 x par an

ISSN 1661-4860 © IMK

Les noms de marque peuvent être protégés par le

droit des marques, même si l’indication correspon-

dante devait faire défaut. Aucune garantie n’est

donnée en ce qui concerne les indications relatives à

la posologie et à l’administration de médicaments.

Avec l’aimable soutien de

Merck Serono (division de Merck (Suisse) SA),

CSL Behring, Pzer AG, UCB-Pharma AG.

Les sponsors n’exercent aucune inuence sur le

contenu de la publication. Ils peuvent faire paraître de

brefs communiqués sous la rubrique Pharmanews.

Edition n° 1, vol. 4, mars 2009

Tous les textes publiés sous la rubrique Pharmanews sont des

armations émanant de l’industrie.

Merck Serono

Traitment à long terme de la

sclérose en plaques

Nouveau: désormais, Rebif Nouvelle

Formulation est disponible et remp-

lace le Rebif actuel. Il ne contient pas

de serum-albumine humaine, présen-

te une meilleure tolérance cutanée lo-

cale et une immunogénicité reduite1.

Des symptômes pseudo-grippaux peu-

vent être traités par des analgésiques

antipyrétiques

2

.

Giovannoni G. et al. Multiple Sclerosis 1.

2009; 15: 219-228.

Compendium suisse des médicaments 2.

2009.

patient. Grâce à cette neuroréha-

bilitation structurée, il est possible

d’obtenir une réduction signicative

de la mortalité, du placement en in-

stitution et de la dépendance.

Après un AVC, les mesures de réha-

bilitation devraient être instaurées

rapidement, après avoir évalué, à la

phase précoce, les risques individu-

els liés aux processus physiopatho-

logiques. Dans la majorité des cas,

une mobilisation croissante et un

entraînement actif devraient déjà

être possibles quelques jours après

un infarctus cérébral, ce qui accé-

lère la récupération et permet une

réduction signicative des séquelles

à long terme et des limitations en

termes d’activité et de participation.

Ces eets positifs sont indépen-

dants du degré de sévérité et de

l’âge. Pour cette raison, une telle

neuroréhabilitation spécialisée de-

vrait être envisagée précocement

chez tous les patients victimes d’un

accident vasculaire cérébral.

Concepts thérapeutiques

spécifiques et développe-

ments novateurs

Les concepts thérapeutiques ac-

tuels reposent sur un entraîne-

ment individualisé orienté vers les

tâches et le quotidien, se dérou-

lant dans des conditions propices à

l’apprentissage. Pour y parvenir, la

condition de base reste un entraîne-

ment le plus intense et actif possible

des fonctions perturbées et la mise

en pratique de ces exercices dans

les activités quotidiennes. Grâce

aux connaissances récentes sur

l’inhibition interhémisphérique, un

nombre croissant d’approches thé-

rapeutiques visent à compenser ou

réduire ce déséquilibre. La thérapie

par contrainte induite (« constraint-

induced training » - CIT), qui consiste

à immobiliser la main saine au moyen

d’une attelle ou d’un plâtre, permet à

la fois d’inhiber l’hémisphère sain hy-

peractif par inactivation et d’activer

l’hémisphère lésé par une utilisation

forcée. Des eets similaires peuvent

être obtenus par stimulation mag-

nétique transcrânienne répétitive :

la stimulation facilitatrice à haute

fréquence de la région cérébrale

touchée et la stimulation inhibitrice

à basse fréquence (ou Theta-burst)

de l’hémisphère sain controlatéral

peuvent améliorer la récupération

fonctionnelle. Une autre possibilité

de moduler l’activité corticale est la

stimulation transcrânienne à courant

continu (« transcranial direct current

stimulation » - tDCS) qui, en fonction

de la polarisation (anodique ou ca-

thodique), permet une stimulation

ou une inhibition de l’aire cérébrale

correspondante. Ces techniques per-

mettent non seulement d’améliorer

les fonctions motrices mais elles

peuvent également être utilisées pour

corriger les troubles de la percepti-

on (par ex. négligence). Même si ces

techniques ne sont pas encore utili-

sées en routine, elles pourront peut-

être considérablement améliorer la

plasticité corticale et donc le suc-

cès du traitement dans le futur. Les

formes d’entraînement robotisé ou

assisté par ordinateur sont d’autres

innovations techniques importantes,

qui pourraient contribuer à élargir

les possibilités de réhabilitation. Les

développements techniques, la mise

au point de nouveaux concepts de

réhabilitation ainsi que la meilleure

sélection des sous-groupes appro-

priés devraient à l’avenir permettre

de mieux spécier les possibilités

de réhabilitation. De cette façon, le

recours aux diérentes ressources

devrait devenir plus ecace et plus

économique.

Bibliographie : www.neurology.ch

1

/

4

100%