Lire ce mémoire - Université Paris-Sud

1

UNIVERSITE PARIS SUD- Jean Monnet

Le détenu malade :

Un patient pas comme les autres.

Mémoires

Bouchès Stéphanie

MASTER II DROIT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE

2013-2014

Sous la direction de Maître Grégory Maitre

2

3

UNIVERSITE PARIS SUD- Jean Monnet

Le détenu malade :

Un patient pas comme les autres.

Mémoires

Bouchès Stéphanie

MASTER II DROIT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE

2013-2014

Sous la direction de Maître Grégory Maitre

4

Remerciements

J

mémoire.

son orientation.

les portes de son cabinet,

disponibilité dont ils ont fait preuve tout au long de la réalisation de ce mémoire, ainsi que

Jessica, pour sa relecture efficace.

pris

5

Sommaire

Remerciements .................................................................................................................................... 4

Sommaire ............................................................................................................................................ 5

Partie I. .................................................................................................................................................... 9

L’évolution du statut juridique du détenu malade. .................................................................................. 9

A. L’évolution du statut juridique des personnes détenues face aux droits des personnes malades. 9

B. La mise en œuvre d’une qualité et continuité de soins équivalente pour l’ensemble de la

population. ......................................................................................................................................... 16

Partie II. ................................................................................................................................................. 25

Une détention attentatoire aux droits fondamentaux de la personne malade. ...................................... 25

A. L’incompatibilité entre détention et respect de la dignité humaine. .......................................... 25

B. Le droit de prendre une décision médicale éclairée mis à mal. ................................................. 33

C. Confidentialité et secret médical face à la coopération surveillant/personnel de soin. ............. 38

Partie III. ................................................................................................................................................ 45

Préconisations susceptibles de favoriser le respect des droits des personnes malades en détention. .... 45

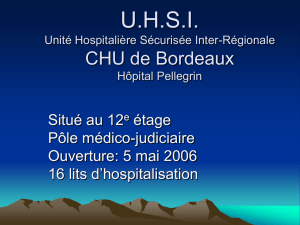

A. Structurer une démarche de santé publique. .............................................................................. 45

B. Adapter et améliorer la qualité et la continuité des soins. ......................................................... 53

Conclusion ............................................................................................................................................. 58

Bibliographie ......................................................................................................................................... 60

Annexe 1 ........................................................................................................................................... 63

Annexe 2 ........................................................................................................................................... 64

Annexe 3 ........................................................................................................................................... 65

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

1

/

68

100%