Les précurseurs de la narcose à l`éther

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004 965

L’actualité en médecine dentaire

Controverses médicales au cours du 19e siècle

Les précurseurs de la narcose à l’éther

Marcel Hänggi (traduction de Jean-Jacques Gindrat, source: NZZ)

On considère que le 16 octobre 1846 est le jour qui a vu la naissance de l’anesthésie (NZZ du

5 mai 2004). Ce jour-là, pour la première fois, un patient aurait été opéré à Boston sans douleur

grâce à une narcose à l’éther. L’auteur de l’article qui suit a consacré son mémoire de licence

aux débuts de l’anesthésie en Suisse. Il a été amené à une appréciation quelque peu différente

de ces événements.

«And there shall be no more pain», cette

dédicace émouvante peut être lue, à Bos-

ton, sur le socle du monument célébrant

l’éther. Il rappelle le souvenir du médecin-

dentiste Thomas Green Morton, à l’ini-

tiative duquel, le 16 octobre 1846, pour la

première fois, grâce à une anesthésie à

l’éther sulfurique, un patient fut opéré

sans douleur devant un public de spécia-

listes. Ce jour est considéré comme la date

de naissance de l’anesthésie. Certains

faits toutefois font entrevoir les choses

sous un angle un peu différent. Tout

d’abord, avant l’«Ether Day» déjà, on avait

procédé à plusieurs reprises à des opéra-

tions sans douleur. En avril 1846, l’ «Augs-

burger Allgemeine Zeitung» avait décrit

avec beaucoup de détails des opérations

sans douleur, couronnées de succès. L’his-

toire traditionnelle de la médecine rap-

porte de tels succès, elle les considère

cependant comme peu vraisemblables.

Deuxièmement, selon des récits de té-

moins oculaires, le patient, ce fameux

16 octobre, n’a pas crié comme à l’accou-

tumée, mais il a gémi et déclaré, au réveil

de l’état d’euphorie dû à l’éther, qu’il avait

eu mal. On prit bien soin d’ignorer cette

déclaration. Troisièmement enfi n, c’est en

1800 déjà, que dans un article fort remar-

qué, Humphrey Davy avait proposé

l’anesthésie par inhalation d’un gaz (il

suggérait l’utilisation de gaz hilarant).

Davy devint plus tard président de la

Royal Society – et c’est précisément cette

société qui, à réitérées reprises, refusa de

vérifi er des communications de ses mem-

bres dans lesquelles ceux-ci affi rmaient

avoir découvert une méthode leur per-

mettant d’opérer sans douleur. La société

sœur en France agissait de même.

Le mesmérisme controversé

En 1842 déjà, à Londres, là aussi en pré-

sence d’un public de spécialistes, William

Topham amputait la cuisse d’un patient qu’il

avait préalablement «mesmérisé», c’est-à-

dire mis en état de transe par l’intermédiaire

d’une technique ressemblant à l’hypnose. Si

l’on excepte un discret grognement, le pa-

tient ne fi t entendre aucun son. Cela n’em-

pêcha pas la majorité des spécialistes de

l’assistance de considérer l’intervention

comme un échec: on soupçonnait le patient

de s’être comporté de façon à faire croire

qu’il n’aurait pas eu mal!

Comment interpréter, dans un intervalle

d’à peine quatre ans, des réactions si fort

différentes aux deux opérations? Au cours

de la première moitié du 19e siècle, on

pouvait assister, dans le domaine de la

médecine, à des luttes acharnées pour la

défi nition de ce qu’il y avait lieu de consi-

dérer comme relevant de la science. A la

fi n du 18e siècle, Franz Anton Mesmer

avait suscité l’intérêt avec sa théorie du

«magnétisme animal». Selon celle-ci, de

même que les métaux magnétiques, les

organismes disposeraient d’un certain

«magnétisme». S’il est altéré, il peut être,

à en croire les mesméristes, rétabli par des

interventions manuelles. Les effets de tel-

les manipulations pouvaient être compa-

rés à ceux de l’hypnose, qui apparaîtra

ultérieurement. Après la mort de Mesmer,

la théorie a connu à Londres un grand

nombre d’adeptes. Au début de 1838, le

médecin londonien John Elliotson, entre-

prit un certain nombre de séances de

mesmérisation sur une patiente épilepti-

que. Le milieu spécialisé, et notamment la

revue médicale «The Lancet», qui était

son organe de communication le plus

puissant, se montrèrent fort impression-

nés. Mais, lentement, Elliotson perdit tout

contrôle de sa patiente, jusqu’au moment

où, en présence de spectateurs apparte-

nant à la noblesse, elle se mit, dans son

état d’euphorie, à les railler et à proférer

des paroles obscènes. Elliotson perdit la

faveur dont il jouissait auprès du public et,

en juillet, le «Lancet» se détourna de lui.

Dès lors, la revue adopta une furieuse

attitude antimesmériste.

Les «pneumaticiens», ceux qui dans les

années 1800 faisaient des expériences

avec les gaz – le jeune Davy était l’un

d’entre eux – jouissaient de la même ré-

putation de manque de sérieux. Les gaz

provoquaient un état d’ivresse semblable

à la transe mesmérienne. Cet effet s’op-

posait diamétralement à la tendance des

médecins qui visaient un contrôle tou-

jours plus grand du corps du patient.

Le rôle de la revue «The Lancet»

On peut voir une preuve de l’association

des essais d’opérer sans douleur à la char-

latanerie dans l’exclamation de John C.

Warren, le 16 octobre 1946:

«Messieurs, ceci n’est pas un canular!». La

NZZ du 20 janvier 1847 réagissait de ma-

nière identique lorsqu’elle écrivait: «Il ne

s’agit en aucun cas d’une narcose par

magnétisation». Si la percée s’est produite

aux Etats-Unis, ce n’est certainement pas

dû au hasard. La professionnalisation de

la médecine y avait moins progressé qu’en

Angleterre, en France ou en Allemagne,

pays dans lesquels un universitaire aurait

compromis sa réputation en pratiquant

une telle opération.

L’establishment médical s’était opposé

aux publications de Davy de 1800, qui

préconisaient l’utilisation de l’anesthésie

– maintenant, elle les célébrait comme

une victoire. Il était temps, les annonces

selon lesquelles les mesmériens étaient en

mesure d’opérer avec succès sans douleur

allaient en s’accumulant. Le mesmérisme

gagnait de nouveau du terrain. Certains

historiens de la médecine attirent toute-

fois l’attention sur le fait que le mesmé-

risme était une technique manquant de

fi abilité. Joseph Liston, qui utilisa l’anes-

thésie par inhalation pour la première fois

en décembre 1846, fêta cette dernière

comme une victoire sur le mesmérisme:

«Cette idée géniale des Yankees (…)

dépasse sans conteste le mesmérisme.

Quelle chance!».

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004

966

L’actualité en médecine dentaire

La rapide dissémination de l’idée nouvelle

n’aurait pas été possible sans l’aide du

«Lancet». La revue spécialisée consacra

112 articles à ce sujet au cours du premier

semestre de 1847. Les médecins, qui quel-

ques mois auparavant repoussaient toute

idée d’anesthésie, se trouvaient dès main-

tenant prêts à accepter des échecs et

même à considérer des décès comme

quelque chose d’accessoire. Les journaux,

eux aussi, rapportaient en long et en large.

Le médecin glaronnais Johann Jakob Jenni

publiait des articles enthousiastes dans la

NZZ. Les patients se mirent bientôt à

réclamer des narcoses – alors que les chi-

rurgien, plus prudents, préféraient encore

opérer selon les méthodes traditionnelles

– c’est-à-dire des patients parfaitement

conscients. Q

senter son invention au Professeur Urs

Brägger, à l’époque directeur administratif.

Grâce à la composition spéciale des diffé-

rents éléments constitutifs et au procédé

de fabrication (le matériau est d’abord

trempé, puis recuit), Hugo Spicher a été en

mesure de développer des fraises qui fa-

çonnent le matériel synthétique de façon

aussi effi cace que les fraises en métal dur

habituelles, sans toutefois laisser les habi-

tuelles traces au niveau fi l/métal. Urs Bräg-

ger entra en contact avec Unitectra, l’unité

des universités de Berne et de Zurich char-

gée du transfert des connaissances et de la

technologie. Unitectra, par ses prestations,

fournit une aide aux chercheurs dans tous

les domaines du transfert des connaissan-

ces et de la technologie, en les mettant par

exemple en contact avec des partenaires

industriels, en les aidant dans le domaine

des brevets ou lors de la négociation de

contrats, etc.

Par la suite, des contacts ont été pris avec

l’offi ce européen des brevets, la descrip-

tion du brevet a été rédigée et adressée à

l’offi ce le 19 juin 2003. Le brevet a été

accordé le 29 septembre 2003.

Des essais durent encore avoir lieu avec

différentes maisons de fabrication, avant

que les fraises dont on dispose actuelle-

ment ne puissent être défi nitivement

montées.

Le processus, dans son ensemble, a duré

quelque deux ans. A ce sujet, l’inventeur

s’exprime ainsi: «Les dépôts de brevet sont

une chose très coûteuse, puisqu’il faut tout

d’abord démontrer qu’aucun produit iden-

tique n’existe dans le monde.» Selon Uni-

tectra, une invention ne peut bénéfi cier

d’un brevet que lorsqu’elle est nouvelle,

qu’elle constitue un développement signi-

fi catif, réalisé de façon autonome et qu’elle

est techniquement applicable.

C’est précisément ce dernier point, la pos-

sibilité technique de l’application, qui a

menacé le projet pendant un certain

temps. Après les premiers essais couron-

nés de succès des premières fraises pro-

duites en série, des problèmes sont appa-

rus de façon inattendue. La deuxième

série de fraises était trop dure, de telle

sorte qu’apparaissaient de nouveau des

traces de détérioration. Après qu’il fut

Hugo Spicher pose des jalons: «Dentalakzente»

Anna-Christina Zysset (traduction Jean-Jacques Gindrat)

Le technicien dentiste Hugo Spicher, par le développement de sa fraise en matériel synthétique,

a posé des jalons importants dans les domaines de l’adaptation et du façonnage des appareils

d’orthodontie. Pour lancer sur les marchés européens la distribution de la fraise Spicher,

récemment brevetée, une nouvelle fi rme a été créée. Cette fi rme, dont le siège se trouve à

St. Antoni, porte le nom de «Dentalakzente».

«Dentalakzente» a été créée spécialement

en 2004 pour assurer la distribution de la

fraise Spicher, en Suisse et sur les marchés

européens. Les fraises Spicher sont de

nouvelles fraises en matériel synthétique,

brevetées universellement, qui facilitent

signifi cativement le façonnage des appa-

reils d’orthodontie. A l’heure actuelle,

«Dentalakzente» étend son réseau de dis-

tribution à la Suisse romande, ainsi qu’à

la France et à l’Italie.

Le directeur de «Dentalakzente» s’appelle

Jens Moecke. C’est un directeur de vente

diplômé, né en 1962, de nationalité alle-

mande, il habite la Suisse depuis 1996.

Avant de choisir une activité indépen-

dante, il était directeur des ventes, au ni-

veau mondial, dans une importante mai-

son de commerce de biens d’investisse-

ment de haute valeur. «La famille Moecke

a une lourde hérédité dentaire», c’est ce

que nous déclare l’entrepreneur. «Mon

beau-frère est médecin-dentiste, mes

deux frères et ma mère sont techniciens

dentistes et ma sœur assistante dentaire».

Jens Moecke est convaincu d’être en me-

sure, grâce à la fraise en matériel synthé-

tique – swiss made – de conception nou-

velle et brevetée universellement, de dé-

velopper une entreprise aux reins solides.

Un produit de qualité et un marketing

intelligent devraient garantir le succès.

Moecke nous informe que la mise sur le

marché des fraises Spicher, dans les diffé-

rents marchés, est toujours planifiée de

telle sorte qu’elle coïncide avec une pré-

sentation en collaboration avec des clini-

ques universitaires. Le lancement aura

effectivement lieu dans le cadre des clini-

ques de médecine dentaire de l’Université

de Berne, là où l’inventeur, le technicien

dentiste Hugo Spicher, exerce son activité

depuis 1991, dans le cadre de la division

d’orthopédie maxillo-faciale. Ce qui a

mené Moecke à changer de domaine

d’activité et ce qui a déterminé l’Univer-

sité de Berne à déposer un brevet, vous

sont racontés dans ce qui suit.

Les cliniques de médecine dentaire

déposent un brevet

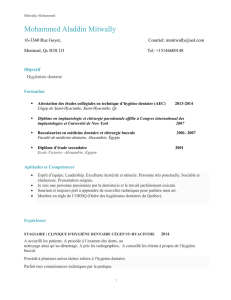

Fribourgeois de langue allemande Hugo

Spicher a consacré d’innombrables heures

de travail au perfectionnement des fraises

en matériel synthétique destinées à la fa-

brication d’appareils d’orthodontie. En

2003, il a atteint son objectif et a pu pré-

Hugo Spicher

Les fraises Spicher

L’actualité en médecine dentaire

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004 967

possible de démontrer que les fraises ne

satisfaisaient pas à la «recette» prescrite,

Hugo Spicher prit un nouveau départ avec

un autre partenaire pour la production.

Sans l’aide de sa famille cette invention

n’aurait jamais abouti. Un des frères

d’Hugo Spicher, qui a des connaissances

techniques dans le domaine de la métal-

lurgie, sa femme, qui s’est consacrée aux

innombrables travaux administratifs, n’ont

pas cessé de le soutenir. Il faut maintenant

souhaiter que cette invention, qui sera

peut-être suivie d’autres encore, va rap-

porter quelque chose à son inventeur et à

sa famille. Ce dernier, technicien inventif,

qui a perdu tôt ses parents et a eu ainsi un

début de vie professionnelle diffi cile, mé-

riterait de profi ter de son invention au

plan matériel également. S’il devait

aujourd’hui faire le choix d’une profes-

sion, il ne choisirait plus celle de techni-

cien dentiste. L’absence de possibilités de

promotion, à moins de se décider pour la

maîtrise fédérale de technicien dentiste, a

déjà souvent préoccupé Hugo Spicher.

Cela ne l’empêche pas d’aimer son métier.

C’est le sentiment d’être en mesure

d’améliorer quelque chose qui le motive.

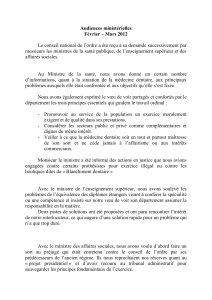

La palette des différentes fraises en ma-

tière synthétique va considérablement

faciliter le travail des futures générations

de techniciens dentistes et de médecins-

dentistes. Lorsqu’on lui demande si lui,

l’inventeur, est déjà sur le chemin d’un

nouveau projet, Hugo Spicher répond:

«Oui, il y en a un, en théorie il y a déjà des

idées, mais pas encore au niveau pratique

(le matériel de départ n’est pas satisfai-

sant). J’ai déjà pris des notes sur d’éven-

tuels autres projets, mais rien n’est encore

défi nitif.»

A la fi n du mois de septembre ou au début

du mois d’octobre, après le coup de départ

à l’Université de Berne, Moecke va person-

nellement se rendre chez les médecins-

dentistes et leur présenter les avantages des

fraises en matière synthétique. Pour l’ins-

tant, la palette des produits de «Dentalak-

zente» se limite aux fraises Spicher, puis-

qu’il s’agit de lancer ces fraises avec com-

pétence et professionnalisme sur les diffé-

rents marchés. Peut-être que, entre-temps,

Hugo Spicher aura eu la possibilité de dé-

velopper avec succès un nouveau produit.

«Dentalakzente» envisage de mettre à son

catalogue d’autres produits innovants, de

même que du matériel standard.

Pour celui qui s’intéresse aux fraises en

matériel synthétique:

«Dentalakzente» Jens Moecke

Niedermonten

CH-1713 St. Antoni/Switzerland

Tél. +41 (0)26 495 04 45

Fax +41 (0)26 495 04 26

www.dentalakzente.ch Q

Ancien fil

Nouveau fil

Taxe anticipée de recyclage (TAR)

Dr U. Wanner

La législation suisse au sujet de la protection de l’environnement est sans conteste très avancée

en comparaison de celle des pays qui nous entourent.

testation confi rmant que l’élimination de

ses appareils, y compris leur transport, ont

eu lieu conformément aux règles, ceci pour

éviter tout problème en cas de contrôle de

la part des autorités chargées de la protec-

tion de l’environnement.

La taxe anticipée de recyclage, sous la

forme d’un «système de répartition», va

permettre, à partir du 1er octobre, le fi -

nancement de l’élimination des anciens

appareils pour lesquels aucune taxe de

recyclage n’avait été prélevée à ce jour.

L’Association suisse du commerce den-

taire déclare formellement qu’elle ne réa-

lisera aucun profi t par l’intermédiaire de

la TAR. La SSO aura par conséquent la

possibilité de consulter les comptes an-

nuels de la TAR.

L’élimination proprement dite des ancien-

nes installations sera confiée à des entre-

prises de réutilisation et de recyclage cer-

tifiées par l’EMPA. L’élimination se fera

ainsi «lege artis».

L’Association suisse du commerce den-

taire, ainsi que les dépôts dentaires qui lui

sont associés, espèrent que les médecins-

dentistes feront preuve de responsabilité

pour la cause de l’environnement et le

manifesteront en acceptant de payer la

TAR. Un certifi cat sera remis aux méde-

cins-dentistes qui doivent payer pour la

première fois pour des installations; il at-

teste, de la part de l’ASICD et de la SSO,

que le cabinet dentaire participe aux efforts

en vue d’une élimination respectueuse de

l’environnement des installations électri-

ques et électroniques dentaires.

Pour d’éventuelles questions en relation

avec la TAR, le secrétariat de l’Association

suisse du commerce dentaire se tient volon-

tiers à disposition (tél. 031/952 76 75). Q

En ce qui concerne le recyclage respectant

l’environnement, le législateur a fort heu-

reusement laissé l’initiative aux associa-

tions professionnelles et, s’en tenant une

fois pour toutes au principe bien établi de

subsidiarité, n’intervient au moyen de

normes que lorsque l’industrie privée ne

prend aucune mesure ou des mesures

insuffi santes.

Tenant compte de ces éléments, l’Associa-

tion suisse de l’industrie et du commerce

dentaire (ASICD) a pris la décision d’éta-

blir un concept d’élimination du matériel

électrique et électronique dentaire et de

laboratoire, qui assure une réutilisation

aussi grande que possible du matériel et

des constituants, ainsi qu’une élimination

professionnelle des parties non réutilisa-

bles de telles installations de médecine

dentaire. En décidant de collaborer avec

SWICO, l’Association économique suisse

de bureautique, qui a déjà une très grande

expérience dans le domaine de l’élimina-

tion des ordinateurs, des écrans, des ap-

pareils téléphoniques et de photocopie,

etc., il a été possible de trouver un parte-

naire en mesure de réaliser les objectifs du

commerce dentaire.

A dater du 1er octobre 2004, les dépôts

dentaires de l’ASICD vont prélever une

taxe anticipée de recyclage sur les appareils

électriques et électroniques. Elle permettra

de couvrir les frais d’élimination, ou de

réutilisation. Les coûts de démontage,

ainsi que le transport du cabinet vers le lieu

de collecte pour élimination, ne sont tou-

tefois pas inclus. Pour ces derniers, le dépôt

dentaire établira au médecin-dentiste une

facture en fonction des frais réels. Il est

vivement conseillé au médecin-dentiste de

faire établir par le dépôt dentaire une at-

L’actualité en médecine dentaire

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004 971

Je suis bien certain que la plus grande

partie des éléments qui font notre répu-

tation sont erronés, mais ils n’en existent

pas moins pour autant et c’est à nous qu’il

appartient de tout faire pour éliminer ces

éléments. Nous en avons les moyens. Il ne

nous reste qu’à les utiliser judicieusement;

il convient tout d’abord d’examiner cal-

mement la réalité telle qu’elle se présente

à nous tous les jours.

Entreprendre le traitement

en psychologue

Le traitement que vous devez effectuer ne

peut pas laisser indifférent le patient et vous

devez agir avec délicatesse et prudence.

Nous ne pouvons pas oublier que notre

intervention s’effectue dans une matière

particulièrement sensible et que nos pa-

tients non plus ne peuvent l’oublier. Les

sentiments qui les animent face à leur

dentiste peuvent être très pénibles même

s’ils sont soigneusement cachés. Et un

sentiment, quel qu’il soit, ne peut rester

intérieur que pour autant qu’une force

plus grande en empêche l’extériorisation.

Cette force inhibitrice peut être aussi bien

la peur que le courage, la sociabilité, la

courtoisie, la vanité, ou encore un facteur

pathologique, somatique ou psychique.

Il est bien évident que le monde sensible

ne peut être séparé arbitrairement du

monde psychique, et il est impossible

d’agir sur l’un des deux sans provoquer

une réaction de l’autre. Mais cette réaction

peut aussi bien être une réaction de sym-

pathie qu’une réaction de défense. Il faut

savoir qu’on ne peut pas soigner un corps

et oublier que le corps est animé par une

âme. On ne peut pas être neutre avec son

patient; il a besoin de nous, par consé-

quent, on doit lui apporter plus qu’une

thérapeutique somatique, mais encore, et

c’est aussi important, une thérapeutique

psychologique, ou, plus exactement, en-

treprendre le traitement en psychologue.

Conseils pratiques

Quelques conseils pratiques vous aide-

ront, je l’espère. Ils entrent, à mon avis,

dans ce que j’appelle la psychologie den-

taire.

Ainsi, je pense que le praticien doit abso-

lument voir son patient avant que ce der-

nier ne soit assis dans le fauteuil. Il faut

donc que le dentiste aille lui-même cher-

cher le patient à la salle d’attente, ou, à

tout le moins de le recevoir dans son ca-

binet de consultation. Il pourra, de cette

façon, juger aisément de la taille de son

patient, de sa morphologie, de son com-

portement; il pourra lui parler.

Car si votre patient (nouveau) est installé

par la demoiselle de réception avant l’ar-

rivée du dentiste, il se trouve en état

d’infériorité et d’inconfort, si j’ose dire,

vis-à-vis de vous. En effet, se trouver en-

foncé ou couché dans un fauteuil avec une

serviette autour du cou, un linge sur les

genoux, peut être extrêmement désagréa-

ble. Et cela ne crée pas un climat de con-

fi ance et de détente, ni de relâchement

musculaire ou nerveux.

S’il ne s’agit pas d’un nouveau patient, le

problème est différent, bien entendu, car

il ne s’agit alors plus de faire connais-

sance.

Maintenant je vais vous dire ce que je

pense d’un cabinet dentaire, c’est-à-dire,

de l’endroit où nous passons la moitié de

notre vie. Il vaut tout de même la peine de

s’en occuper, pour nous et pour nos pa-

tients.

Psychologie dentaire

Roger Joris, Genève

Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Le dentiste, dans l’exercice de son art, «bénéfi cie», si l’on ose dire, d’une réputation plutôt dé-

favorable. Il ne peut pas ignorer cette situation sans prendre le risque de commettre des impairs

qui ne manqueront pas de compliquer sa tâche. Il ne faut pas oublier qu’il y a peut-être

150 ans, le dentiste était encore un arracheur de dents – et très souvent aussi un charlatan. Et

le proverbe «menteur [ou mentir] comme un arracheur de dents» nous collera sans doute à la

peau pendant longtemps encore.

Le cabinet de consultation

Le cabinet de consultation doit être clair

et spacieux. Par clair, je ne veux pas dire

blanc, car c’est trop brillant et fatigant

pour les yeux. Et je vous recommande de

ne laisser aucun instrument rébarbatif

trop en vue, ni d’instruments tranchants

ou piquants sous les yeux du patient qui

n’en demande pas tant. Il sait bien, ce

patient, que vous avez toute l’instrumen-

tation nécessaire et même plus; cela ne

présente pour lui qu’un intérêt fort limité.

S’il est venu chez vous, c’est qu’il vous fait

confi ance, ce n’est pas pour vérifi er la

beauté de votre panoplie instrumentale.

Sachez bien, de plus, que vous n’augmen-

terez pas votre autorité ni votre impor-

tance auprès de vos patients en ayant

posé ostensiblement un crâne humain sur

Pour tous ceux qui se seraient quelque

peu lassés des «barbus» qui ont mar-

qué l’histoire de notre profession, votre

fi dèle chroniqueur a décidé d’interca-

ler dans cette rubrique une mini-série

de quelques observations plus person-

nelles de notre confrère Roger Joris,

ancien président de la Société suisse

de l’histoire de la médecine et de la

Société européenne de l’histoire de la

médecine. En effet, plusieurs textes

provenant de ses archives, et gracieu-

sement mis à disposition de nos lec-

teurs, concernent les aspects psycho-

logiques des relations entre le praticien

et ses patients. Si ces réfl exions ne

nous emportent pas en arrière de plu-

sieurs siècles, elles ne sont pourtant

nullement désuètes ou poussiéreuses,

comme vous allez voir. Il est rafraîchis-

sant de constater que certaines idées

formulées par un praticien ayant exercé

il n’y a que quelques décennies sont

toujours d’actualité.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004

972

L’actualité en médecine dentaire

votre bureau, même si vous l’utilisez avec

désinvolture comme cendrier … Il est bien

préférable d’y avoir un bouquet de fl eurs

ou même une fl eur seule.

Les planches anatomiques accrochées aux

murs sont absolument à proscrire. Elles

n’apportent rien à vos patients et si elles

vous sont utiles, vous pouvez alors les

fi xer contre le panneau intérieur de la

porte d’un buffet ou d’une armoire. Il y a

mieux à mettre contre un mur.

Mettez-y des tableaux ou des gravures de

qualité et de bon goût; vous pouvez éga-

lement y mettre des photos; mais abste-

nez-vous d’y mettre votre photo avec un

fusil, les pieds sur la tête d’un lion ou d’un

éléphant. Les photos de votre famille

n’intéressent personne non plus.

D’autre part, je ne saurais assez vous

mettre en garde contre l’aimable et hu-

moristique habitude, qui me semble

d’ailleurs, fort heureusement en perte de

vitesse actuellement, d’épingler au mur

des caricatures représentant des dentistes;

elles ne peuvent pas égayer un patient qui

souffre, ou simplement un patient peu-

reux. De plus, il faut reconnaître que c’est

d’assez mauvais goût. Ces caricatures

peuvent très bien orner les murs du labo-

ratoire, où le technicien n’en sera pas le

moins du monde incommodé, et vous

pourrez en jouir vous-même chaque fois

que la nécessité d’une sédation de vos

nerfs se fera sentir …

La salle d’attente

La salle d’attente doit être avenante et ne

pas être encombrée de meubles trop dis-

parates. Ce n’est en tout cas pas l’endroit

pour achever la vie d’un vieux salon dé-

foncé qui ne trouve plus de place ailleurs.

Et il n’est pas recommandable de faire

voisiner pour la fi n de leur carrière de faux

sièges Louis XV avec de vrais tabourets,

même recouverts de velours délavés et

sans couleur.

la table, elle est à proscrire. Et toute publica-

tion à laquelle il manque des pages doit être

éliminée pour éviter que votre salle d’at-

tente ne devienne un marché aux puces. Il

y a assez de revues très intéressantes qui

peuvent y prendre place et résister aux

nombreuses sollicitations des lecteurs.

D’après les expériences que j’ai faites, je

puis vous dire que les revues historiques

ou géographiques, ou encore certaines

revues de voyage ont la faveur des pa-

tients. Au mur aussi, il ne doit y avoir que

des choses plaisantes; tout doit aider au

confort et à la sédation.

Psychologie et plan de traitement

Il est une question que je ne puis qu’ef-

fl eurer au passage, mais qui a son impor-

tance; c’est celle du traitement à entre-

prendre en tenant compte d’un certain

nombre de facteurs parmi lesquels il faut

noter:

– le facteur esthétique,

– le facteur fonctionnel,

– le facteur fi nancier.

Je sais qu’il est extrêmement satisfaisant

au point de vue professionnel de réussir

un travail exceptionnel par sa beauté et sa

qualité; mais cela peut être une grave er-

reur psychologique de l’entreprendre sur

un patient dont les moyens fi nanciers

sont limités. Car on s’expose alors à de

longues discussions, à des complications

de tous ordres qui ne peuvent que vous

fatiguer bien inutilement.

On me rétorquera qu’il ne devrait pas y

avoir une thérapeutique pour riches et

une thérapeutique pour pauvres. J’admets

bien volontiers l’objection, mais il n’en

reste pas moins que c’est une réalité et

qu’il faut tout de même s’en accommoder,

même si elle n’est pas très satisfaisante,

pour éviter des mécomptes et des déboi-

res. D’ailleurs, le phénomène n’est pas

nouveau; en effet, un illustre médecin de

l’Ecole de Salerne, Cophon, enseigne déjà

à son époque la thérapeutique pour pau-

vres et pour riches. Il est inutile de faire du

romantisme dépassé, il faut être réaliste et

surtout psychologue. Q

Il y faut de bons sièges confortables; une

table ou deux et, si la place ne manque

pas, une bibliothèque ou une armoire.

Quant à la désastreuse habitude d’empiler

n’importe quelle revue à moitié déchirée sur

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES

«Médecine dentaire sociale: économique et ciblée» – Rétrospective du Congrès SSO du 10 au

12 juin 2004 à Interlaken

Tout ce qui serait subjectivement souhaitable

n’est pas toujours objectivement nécessaire

Thomas Vauthier, Rheinfelden

«Une médecine dentaire sociale, raisonnable et ciblée». Voilà un sujet qui ne peut que convain-

cre même les plus réfractaires. En effet, qui n’est pas confronté quotidiennement à cette méde-

cine dentaire qui est peut-être la plus diffi cile à mettre en valeur ou à pratiquer? S’adapter à

la situation sociale et fi nancière du patient, ainsi qu’à ses désirs, tout en pratiquant une mé-

decine dentaire de qualité est souvent une véritable gageure. Le thème principal du Congrès

SSO 2004 à Interlaken, dont les multiples facettes ont été traitées avec panache par des spé-

cialistes de renom, aura sans doute permis aux quelque 1300 congressistes d’aiguiser leur sens

pour les aspects essentiels et les responsabilités sociales de notre profession. A noter, en passant,

que ce fut la 20e fois que le Congrès de la SSO a eu le plaisir de se dérouler à Interlaken.

La responsabilité que notre profession

doit assumer pour garantir à l’ensemble

de la population un accès complet aux

soins dentaires gagne en importance, non

seulement du point de vue médical, mais

aussi politiquement parlant. Aujourd’hui,

le médecin-dentiste ne peut plus se con-

centrer sur le seul aspect médico-dentaire

des soins qu’il prodigue a ses patients.

Lorsqu’il recherche la solution optimale

pour chacun d’entre eux, il doit également

tenir compte de l’environnement social et

économique dans lequel nous vivons. A

cet égard, le véritable défi ne réside pas

avant tout dans la réalisation à tout prix

du nec plus ultra. Au contraire, le médecin-

dentiste doit au contraire le plus souvent

se limiter au nécessaire, tout en garantis-

sant une exécution irréprochable. Ce pro-

blème est souvent bien diffi cile à résoudre.

Le congrès SSO de cette année a été con-

sacré précisément à ces aspects de notre

profession. Le fi l rouge des présentations

peut être résumé sous le constat: l’objectif

premier de la médecine dentaire sociale

est de garantir à chaque patient, quel que

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%