la terre au sein de l`univers

Cours de Géologie Générale L. BENSLAMA

CHAPITRE 1 : LA TERRE AU SEIN DE L’UNIVERS

L. BENSLAMA

COURS GEOLOGIE GENERALE 1ère Année Licence SNV/GAT

N.B. : Ce cours est largement inspiré du cours dispensé au Département de Géologie et Génie

Géologique de l’Université Laval. Québec. http://www2.ggl.ulaval.ca

Cours de Géologie Générale L. BENSLAMA

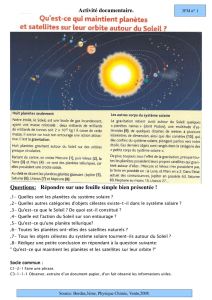

INTRODUCTION-GENERALITES

1. DEFINITION.

Objets (sujets, thèmes) de la géologie : Le mot géologie vient du grec "gê" (= Terre) et

"logos" (=discours, science).

La géologie est une science qui s’intéresse à l’étude de la Terre (ou globe terrestre), planète

du système solaire. Elle s’intéresse également à d’autres planètes et astres, les mieux connues

sont la Lune et Mars.

La géologie s’intéresse en premier lieu à l’étude des matériaux (roches) qui forment la croûte

terrestre. Cette dernière représente l’enveloppe la plus externe du Globe, directement

accessible à l’observation.

Comme la biologie, la géologie est une science naturelle. Pour mener à bien son étude, le

géologue a besoin de différents outils de travail qui vont de l’observation à l’œil nu ou

observation macroscopique, jusqu’à l’observation par satellites, en passant par l’utilisation

d’un marteau, d’une loupe, d’une boussole et de cartes topographiques.

2. BUTS DE LA GEOLOGIE

La géologie, au sens large, s’intéresse à l’étude des roches, des minéraux, des fossiles, mais

aussi aux ressources naturelles contenues à la surface et au sein de la Terre.

La géologie s’intéresse également à l’activité terrestre illustrée par les tremblements de terre,

les éruptions volcaniques etc...

a. Buts scientifiques : Elle s’applique à reconstituer l’histoire de la formation et de

l’évolution de la surface de la Terre. La surface terrestre se transforme continuellement. Les

travaux actuels montrent qu’il y a 5 milliards d’années, la surface terrestre était constituée de

substances fondues (magmas). Leur haute température diminua peu à peu ; ce qui permit, dans

un premier temps, à différents gaz (gaz carbonique, oxygène et autres) de se développer.

Des organismes vivants, des algues puis des animaux apparurent. Les premiers, il y a 3

milliards d’années et les seconds 600 millions d’années.

On sait aussi que les continents ont changé de position, que le climat, les animaux et la

végétation se sont modifiés au cours des temps. Certains de ces phénomènes sont perçus

d’après les traces fossiles (empreintes de la vie du passé) contenues dans les roches.

La géologie nous renseigne ainsi sur le passé de la Terre.

b. Buts économiques : La géologie a, aussi, un but pratique. Les couches profondes

sont explorées dans le but de découvrir des ressources minérales (eau, charbon, minerais,

hydrocarbures…).

3. LES PRINCIPALES DISCIPLINES (OU SPECIALITES)

Les objets d’étude de la géologie sont diversifiés. Pour cette raison, il existe différentes

spécialités.

a. La pétrographie et la pétrologie La pétrographie : c’est l’étude des roches et a

pour but la description des roches et de leur classification. L’étude microscopique

(microscope polarisant) complète l’étude macroscopique.

La pétrologie : il ne s’agit pas de l’étude du pétrole (lorsque c’est le cas, on parle de géologie

pétrolière), mais de l’étude des roches basée sur la géochimie (chimie des roches).

b. La minéralogie et la cristallographie : La première s’intéresse aux minéraux (à

leur chimisme. Ex : quartz ; SiO2), la seconde à l’étude des cristaux.

Cours de Géologie Générale L. BENSLAMA

c. La sédimentologie : Elle a pour but de retrouver les mécanismes de formation des

roches sédimentaires. Une roche sédimentaire est formée par accumulation des débris d’autres

roches.

d. La stratigraphie C’est l’étude des strates (ou couches) géologiques. Elle s’applique

à retrouver la succession et l’âge des différentes couches.

f. La paléontologie : C’est la science des fossiles : animaux et végétaux disparus,

mais dont les traces sont conservées au sein des roches. Un fossile est un reste, une trace,

d’animal ou de végétal.

h. La géologie marine ou océanographie géologique : Étude des fonds marins pour

la recherche pétrolière "Off-Shore" la caractérisation du milieu pour la protection,

l’aménagement du littoral.

i. L’Hydrogéologie : c’est la science de la recherche, l’évaluation et la gestion des

ressources hydrologiques.

j. La tectonique ou géologie structurale : Elle étudie les déformations des terrains

géologiques. Elle montre que les roches (magmatiques, métamorphiques et sédimentaires) se

cassent et se plissent pendant ou après leur formation.

4. LES DIFFERENTES ECHELLES D’OBSERVATION.

La géologie s’étudie à différents niveaux en utilisant différents moyens. De l’échelle régionale

à l’échelle du cristal, on utilise :

a. L’observation par satellites

Elle permet d’étudier de très grandes surfaces, à l’échelle des continents. Les satellites

fournissent des photos satellitaires.

b. L’observation par avion

Elle produit des photos aériennes. L’observation couvre une surface d’un millier de km².

c. L’observation régionale

Elle permet l’étude d’une région d’une superficie du km². C’est la plus courante en géologie.

Elle se fait sur la base d’une carte géologique établie, notamment, sur la base des cartes

topographiques (voir TD).

d. L’observation à l’œil nu

C’est l’aspect le plus courant de l’observation en sciences naturelles. On regarde directement

les terrains et les roches qui les composent.

e. L’observation à la loupe

Elle permet d’observer le détail d’une roche, par exemple des cristaux de la taille du

millimètre. f. L’observation au microscope

Elle permet d’observer des éléments (cristaux par exemple), de l’ordre du dixième de

millimètre. g. Autres appareillages

Après les différentes techniques d’observation, on commence à utiliser certains appareillages

comme la diffractométrie aux rayons X (RX) qui permet d’étudier la structure des minéraux

ou le MEB (microscope électronique à balayage).

Cours de Géologie Générale L. BENSLAMA

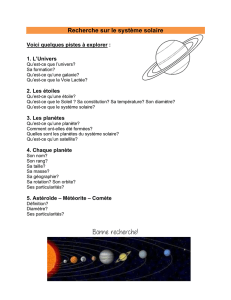

LA TERRE AU SEIN DE L’UNIVERS

1. INTRODUCTION

- Univers et Galaxies : L’Univers, ou Cosmos, est l’ensemble de tous les corps célestes. Un

corps céleste est un objet extra-terrestre visible dans le ciel : les étoiles, le soleil ou la Lune

sont des corps célestes. L’Univers est constitué de galaxies dont le nombre se chiffre en

milliards (de milliards).

La galaxie est un vaste ensemble d’étoiles, de poussières et de gaz. La galaxie, ainsi que le

système solaire à laquelle appartient la Terre, s’appelle: la Voie lactée. Elle est visible par

beau temps, durant la nuit, et ressemble à une immense écharpe blanche (comme du lait, pour

lactée), tendue en oblique dans le ciel.

La formation de l’Univers remontrait entre 12 et 15 milliards d’années.

- La formation du système solaire et de la Terre : Le système solaire s’est formé, il y a 4,5

à 4,6 milliards d’années par la condensation de la nébuleuse primitive (nom de la galaxie).

L’accrétion (consolidation) des éléments les plus lourds dans la région centrale de la

nébuleuse, a donné naissance aux planètes telluriques (voir définition plus bas). À la fin de leur

période de consolidation, ces planètes (Voir illustration, exemple de la Terre) se sont

différenciées intérieurement (formation d’une croûte, d’un manteau et d’un noyau).

A peu près, en même temps, les surfaces primitives des planètes (et celles de leurs satellites)

ont subi un intense bombardement météorique qui a formé des cratères d’impact de toutes

tailles, ainsi que de grands bassins circulaires.

Parce qu’ils sont totalement dépourvus d’atmosphère et d’hydrosphère, certains corps du

système solaire, tels que la Lune ou Mercure, ont pu, en l’absence d’érosion, conserver leur

surface primitive. D’autres, tels que la Terre ou Mars, ont subi des formes diverses d’érosion

qui ont modifié leur aspect originel.

Cours de Géologie Générale L. BENSLAMA

En effet, la Terre, du fait des grands bouleversements géologiques intervenus au cours de son

histoire, liée en particulier à la tectonique des plaques (Voir cours ultérieurs), possède une surface

très jeune par rapport à celles des autres corps système solaire. Il est par conséquent très

difficile de retrouver et d’observer de nos jours sur la Terre, les traces des premiers stades de

son histoire et de son évolution géologique. C’est en étudiant les surfaces des autres corps

solides du système solaire que l’on peut espérer reconstituer l’histoire primitive de la Terre.

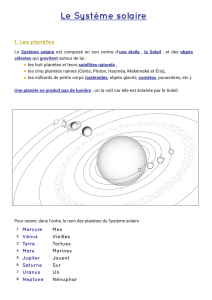

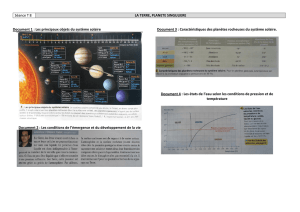

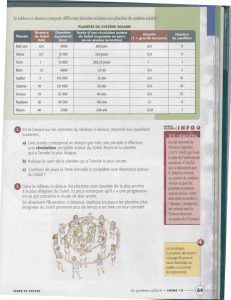

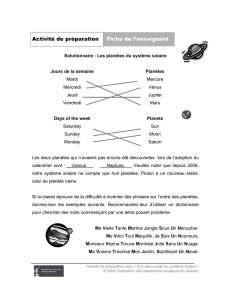

2. LE SYSTEME SOLAIRE

Le Système solaire est composé du Soleil et de 8 planètes: de la plus proche à la plus éloignée

(du Soleil), les planètes se nomment Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus

et Neptune. (Toutes les planètes, y compris la Terre, portent des noms de dieux et déesses de la mythologie

romaine).

Comparaison de la taille du Soleil, avec celles des planètes, depuis Mercure à Neptune (de gauche à droite).

Crédit : NASA

Il comporte également une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux. Une

seconde ceinture appelée ceinture de Kuiper, composée d’objets glacés.

Toutes ces planètes, excepté les deux plus proches du Soleil, possèdent des satellites en orbite

et chacune des quatre planètes externes est entourée d’un anneau de poussière et d’autres

particules.

Avant 2006, dans les planètes du système solaire figurait Pluton. Après sa découverte en 1930, Pluton

fut considérée comme une planète pendant 76 ans. La décision de l'UAI (Union Astronomique

Internationale, organisation chargée de la nomenclature astronomique) l'a reclassé comme planète naine

(Sans rentrer dans les détails, une planète naine est intermédiaire entre une planète et un petit corps).

3. SOLEIL. PLANETES

Le système solaire comprend un astre (objet céleste naturel, planète ou étoile) : le Soleil, 8

planètes principales, des satellites (corps célestes qui gravitent autour des planètes), des

comètes (astres dont les contours ne sont pas nets), des astéroïdes (petits astres), des

6

6

7

7

1

/

7

100%