La commutation des composants électroniques

Les composants électroniques

de commutation

Chapitre III

LE TRANSISTOR BIPOLAIRE

Sommaire

1 GENERALITES ........................................................................................................................................ 24

2 COMMUTATION DU TRANSISTOR BIPOLAIRE NPN................................................................... 25

2.1 RAPPELS .................................................................................................................................................. 25

2.2 LES PHASES D'UN TRANSISTOR A LA COMMUTATION................................................................................ 25

2.2.1 Transistor bloqué .......................................................................................................................... 26

2.2.2 Transistor conducteur. .................................................................................................................. 26

2.2.3 Transistor saturé ........................................................................................................................... 27

2.3 ETUDE DE LA COMMUTATION .................................................................................................................. 27

2.3.1 Commutation à la fermeture ......................................................................................................... 27

2.3.2 Temps de mise en conduction ton ................................................................................................... 32

3 BLOCAGE DU TRANSISTOR BIPOLAIRE ........................................................................................ 32

3.1 BLOCAGE A PARTIR D'UN ETAT SATURE ................................................................................................... 33

3.2 BLOCAGE A PARTIR D'UN ETAT NON SATURE ........................................................................................... 34

3.3 SYNTHESE ............................................................................................................................................... 36

4 AMELIORATION DES TEMPS DE COMMUTATION...................................................................... 36

4.1 DISPOSITIFS "ANTI-SATURATION"............................................................................................................ 36

4.2 COMMANDE COMPENSEE ......................................................................................................................... 36

5 AIRE DE SECURITE ............................................................................................................................... 38

Chapitre III : Le transistor bipolaire en commutation

Les composants électroniques

de commutation

Chapitre III

LE TRANSISTOR BIPOLAIRE

1 Généralités

Le transistor bipolaire est soit PNP soit NPN. Il est donc formé de deux

jonctions PN montées en anti-série. Pour que l'effet transistor puisse avoir

lieu, il est impératif que les jonctions soient réalisées sur le même mono-

cristal, et que la base (partie centrale) soit très mince. C'est un composant

normalement fermé ou "Normally off". C'est-à-dire que pour qu'il conduise

il faut lui injecter (ou extraire) un courant dans la base.

La présence de jonctions PN fait, de façon analogue à la diode, que ses

commutations ne sont pas instantanées et elles génèrent des pics de cou-

rant et/ou de tension.

La plupart des montages TOR utilisant des transistors nécessitent des fré-

quences de fonctionnement ≥ 10kHz. Aussi, du point de vue de la commu-

tation pure, les coupures de courant devront être courtes limitant, du même

coup, les pertes.

On notera ton le temps qui sépare la commande à l'établissement du courant

principal et toff le temps , qui sépare la commande à l'extinction de ce

même courant.

E

0

t

t

t

on

t

off

Cd(t)

i(t)

Figure 1 : définition de ton et de toff

Cours de commutation version du28/10/04 à 07:10 Didier Magnon

Page 24

Chapitre III : Le transistor bipolaire en commutation

2 Commutation du transistor bipolaire NPN

2.1 RAPPELS

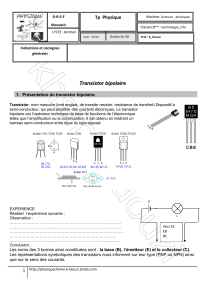

Le symbole et une représentation usuelle du transistor NPN sont portés sur

la figure suivante.

Figure 2 : Symbole et représentation d'un transistor NPN

Supposons que la base soit "en l'air". On connecte une source extérieure

entre le collecteur et l'émetteur et on observe le courant qui traverse le

transistor. Quel que soit le sens de polarisation du transistor il ne peut exis-

ter qu'un courant inverse dit "de fuite" car il y a toujours une des deux

jonctions qui est bloquée.

Il est donc nécessaire d'utiliser une deuxième source pour injecter un cou-

rant dans la base du transistor. Pour qu'un transistor puisse conduire, la

jonction base-émetteur doit être polarisée dans le sens passant.

L'effet transistor : Lorsque l'on injecte un courant iB dans la base du NPN,

on autorise, si les tensions VBE et VCE sont correctement polarisées, un

courant d'électrons entre l'émetteur et la base. Or sous l'action du champ

électrique, les électrons acquirent une vitesse telle entre base et émetteur,

qu'ils finissent par surmonter la très fine jonction NP qui est bloquée. Dès

lors, les électrons sont plus attirés par le potentiel présent au collecteur qui

est plus élevé que celui présent à la base. Le courant iC est proportionnel à

iB si le transistor fonctionne en linéaire. C'est la jonction base-collecteur

qui supporte la plupart de la puissance, suite au gain en courant.

2.2 LES PHASES D'UN TRANSISTOR A LA COMMUTATION

V

CE

V

BE

V

CB

C

E

B

C

E

B

i

B

i

C

i

E

Dans un montage, le transistor est soit bloqué, soit conducteur (iC=β•iB)

soit saturé (plus de relation entre iB et iC).

Cours de commutation version du28/10/04 à 07:10 Didier Magnon

Page 25

Chapitre III : Le transistor bipolaire en commutation

2.2.1 Transistor bloqué

On applique une tension sur la base supérieure à 0,6 V. Mais le transistor

est bloqué pendant un certain temps. On a alors :

VBE < 0,6 V, VCE >0 (=VCC) et IC = 0.

Entre la base et l'émetteur on a une diode et entre le collecteur et l'émet-

teur, le circuit présente une impédance infinie. Par analogie avec l'étude

effectuée sur la diode on obtient le schéma équivalent suivant :

C

t

C

E

B

Figure 3 : Schéma équivalent du transistor bloqué

Avec Ct, le condensateur équivalent (ou total) de la jonction base-

émetteur.

2.2.2 Transistor conducteur.

Quand VBE devient ≥ 0,6 V (valeur toujours proche de Vto, cf. diode), alors

il existe un courant iB et un courant iC=β•iB. VCE décroît mais reste ≥ 0,6 V

et donc VCB est ≥ 0. Le transistor fonctionne en régime linéaire.

Le schéma équivalent est alors le suivant :

B

C

E

B

C

E

R

d

C

d

V

t0

i

B

i

C

=g

m

V

BE

i

B

i

C

=g

m

V

BE

i

C

=

b

i

B

i

C

=

b

i

B

Figure 4 : Schéma équivalent du transistor en régime linéaire.

Cours de commutation version du28/10/04 à 07:10 Didier Magnon

Page 26

Chapitre III : Le transistor bipolaire en commutation

Avec gm, la pente interne ou transconductance du transistor au point de

fonctionnement.

2.2.3 Transistor saturé

Quand VBE est ≥ 0,6 V, alors il est possible d'obtenir un courant iB supé-

rieur à iBsat. Dans ce cas le courant iC n'est plus proportionnel à β•iB, il ne

dépend que de la tension d'alimentation et de la charge. VCE décroît jusqu'à

environ 0,2 V et donc VCB < 0. Le transistor fonctionne en régime saturé.

2.3 ETUDE DE LA COMMUTATION

2.3.1 Commutation à la fermeture

ent élevée sur la base du transistor,

'ondes d'un transistor

2.3.1.1 Mise en conduction de la jonction base-émetteur

s de

Le schéma est le suivant :

Figure 5 : Polarisation du transistor utilisé en commutation.

E

1

E

2

t

Si on applique une tension suffisamm

on rend tout à bord la jonction base-émetteur conductrice au bout d'un

temps td (delay time), puis un courant de collecteur s'établit et atteint son

régime permanent au bout d'un temps tr (rise time).

De façon générale, nous allons calculer les formes d

dont la charge et purement résistive. De cette manière, le courant de

collecteur ne dépend que des caractéristiques dynamiques du transistor.

Supposons que le créneau e(t) soit suffisamment long devant le temp

commutation du transistor pour qu'on puisse le considérer comme un éche-

lon. L'étude se résume au schéma suivant :

C

B

R

B

Figure 6 : Mise en conduction de la jonction base-émetteur.

E

i

B

i

E

V

BE

e

(t)

e(t)

C

E

i

B

i

E

V

CE

V

BE

V

CB

R

C

R

B

V

CC

e

(t)

i

C

B

Cours de commutation version du28/10/04 à 07:10 Didier Magnon

Page 27

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%