L`étudiant moyen n`existe pas

Consortium d’Animation sur la Persévérance et la Réussite en Enseignement Supérieur

CAPRES

Colloque sur la réussite étudiante en enseignement supérieur

(20 et 21 mai 2003)

Entrevue menée par Martin Toulgoat

Diplômé du baccalauréat en communication de l'université du Québec à Montréal

_________________________________________________________________________________

Claude Grignon, Observatoire de la Vie Étudiante à Paris

«L’étudiant moyen n’existe pas»

Pour le président du comité scientifique de l’Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), Claude Grignon,

même si comme au Québec l’enseignement supérieur s’est énormément démocratisé au cours des

quarante dernières années, en France, l’accès aux grandes écoles demeure encore réalité que pour

une minorité. L’étudiant moyen, un simple mythe.

Martin Toulgoat

11h30. Dans le hall d’entrée de l’Hôtel Rimouski, Claude Grignon surprend par son calme. À peine

une heure avant sa présentation dans le cadre du Colloque sur la réussite étudiante en enseignement

supérieur, tenu au mois de mai dernier, le conférencier invité par le Consortium d’animation sur la

persévérance et la réussite étudiante en enseignement supérieur (Capres) reste détendu,

aucunement préoccupé par son allocution prévue pour l’après-midi. Il prend même les devants, se

permettant d’engager l’entretien.

«L’un des problèmes est que l’on s’intéresse beaucoup aux études supérieures mais bien peu à ses

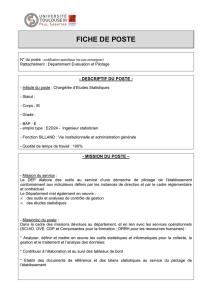

usagers», déplore-t-il d’entrée de jeu. Créé par le ministère de l’Éducation français en 1992, l’OVE

tente de combler cette lacune. Son mandat est d’analyser les résultats d’enquêtes postales, envoyés

aux trois ans, à près de 80 000 étudiants français, questionnés à propos des conditions de vie et de

réussite dans lesquelles ils se retrouvent lors de leurs études universitaires. Environ 25 000 enquêtés

retournent le questionnaire.

Même s’il doit sa naissance au gouvernement français, l’OVE demeure une instance autonome qui ne

doit de compte à aucune organisation politique, qu’elle soit gouvernementale ou étudiante. «Nous ne

faisons pas de recommandations, mais nous diagnostiquons, précise le sociologue. Même si on sert

d’expertise pour le gouvernement, nous ne donnons pas de directives thérapeutiques. C’est au

ministère de décider.»

L’OVE regroupe en son sein deux organismes, soit le Conseil de l’Observatoire composé de

représentants du ministère de l’Éducation, d’universités et de syndicats étudiants, ainsi que le Comité

scientifique, qui réunit statisticiens et sociologues œuvrant pour leur part selon une logique

scientifique et non politique. «Je pense que la seule sociologie scientifique qui vaille la peine d’être

faite doit donner la plus grande importance aux tests empiriques. Le contact avec la réalité sociale est

une contrainte indispensable à laquelle la sociologie doit se soumettre pour ne pas être de la

mauvaise philosophie.»

Mais comme l’impact discutable qu’ont pu avoir certaines commissions parlementaires canadiennes

au cours des dernières années, laissant souvent de glace le gouvernement fédéral, les constatations

de l’OVE sont-elles vraiment reconnues par ses pères? «Notre grande légitimité est due au fait que la

condition de vie des étudiants est devenue un terme porteur auquel on ne s’intéressait pas avant,

précise-t-il. Aussi, nous intervenons indirectement dans le débat public en l’éclairant, et en empêchant

autant chez les syndicats étudiants qu’au ministère de l’Éducation, que soient invoqués des

arguments fallacieux.»

Le mythique étudiant moyen

Depuis 1992, l’OVE a entre autres constaté que même si la démocratisation du système universitaire

français a permis à un plus grand nombre de joindre les rangs post-secondaires, il n’en demeure pas

moins que les niveaux de l’enseignement supérieur sont restés hiérarchiques. «Je crois qu’il faut

réduire encore davantage les inégalités sociales en milieu universitaire, parce qu’il n’y a pas de

raisons qu’un enfant né dans une classe populaire ait moins de chance de faire des études dans de

grandes écoles qu’un enfant qui a grandi au sein d’une classe dominante.»

En France, le baccalauréat professionnel mène automatiquement sur le marché du travail et son

détenteur ne peut accéder à des études supérieures. Quant au baccalauréat technologique, il peut

mener à un niveau supérieur. Le recrutement au sein des grandes écoles reste toutefois socialement

sélectif. «Pour une institution, la question est de savoir si elle veut être sélective sur les antécédents

scolaires et les capacités scolaires ou sur les origines sociales d’un étudiant parce que c’est ça le

problème, si vous êtes titulaire d’un baccalauréat bien coté, vous pourrez choisir le type d’études que

vous voudrez entreprendre. Inversement, si vous avez un baccalauréat technologique, vous ne

pourrez pas faire d’études en médecine ou une classe de préparation aux grandes écoles.»

Ratisser plus large

Selon les enquêtes réalisées par l’OVE, obtenir un «bon» baccalauréat dépend énormément des

repères familiaux auxquelles peut se référer un étudiant. «Les chances d’adhérer à un baccalauréat

reconnu et d’y connaître du succès dépend autant des ressources financières de la famille que de ses

ressources culturelles, c’est-à-dire la distance que cette dernière entretient avec le système

d’enseignement.»

Selon Claude Grignon, cet élitisme peut entraîner à long terme des effets pervers sur le

développement sociétal, tenant compte du taux de natalité peu élevé qui frappe les pays occidentaux.

«On a intérêt à ratisser large parce que dans des quartiers défavorisés, il y a aussi des enfants qui

pourraient faire de très bons physiciens et mathématiciens. C’est l’une des raisons pour laquelle il

faut corriger les inégalités sociales et actuellement en France, ça ne se fait pas du tout.» Il n’en

demeure pas moins qu’une démocratisation accrue de l’enseignement supérieur peut entraîner chez

certains bacheliers une dévalorisation de leur diplôme. «Si vous sortez en France d’une école qui est

restée très sélective, le diplôme gardera sa valeur, mais par exemple, pour une licence de sociologie,

le fait que l’on ait accru ses détenteurs le dévalorise.»

Au Québec, le Conseil supérieur de l’éducation rejoint sur plusieurs points le mandat que s’est donné

l’OVE. Une telle organisation pourrait-elle tout de même gagner des gallons en sol québécois?

«Malgré qu’il y ait des différences entre les systèmes d’enseignement supérieur français et québécois,

il reste qu’il y a des invariants. Les fonctions sociales que remplit l’enseignement supérieur demeurent

similaires dans la plupart des sociétés industrialisées et développées», conclut Claude Grignon,

conscient des mérites du processus d’investigation que tient l’Observatoire parisien.

-30-

1

/

2

100%