La nouvelle économie a besoin de réseaux

– notamment de réseaux – en 1994-

1998, juste au début de l’envol de

la nouvelle économie.

La réflexion sur la croissance et

l’emploi au début des années

2000 est donc une réflexion sur

les interrelations entre réseaux,

institutions et marchés. Avant

d’aborder directement ce point,

44

Sociétal

N° 37

3etrimestre

2002

N

La nouvelle économie

a besoin de réseaux

CHRISTIAN SAINT-ETIENNE*

Nous sommes bien entrés dans une « nouvelle

économie » : ce terme ne désigne pas seulement

le développement des activités liées à l’information

et aux télécommunications, mais le renouvellement

complet de notre « système technique ». Les

infrastructures de réseau jouent donc désormais

un rôle essentiel : leur configuration commandera

l’organisation de notre espace ; de leur densité

et de leur qualité dépendra la croissance future

– ce qui suppose un effort d’investissement

public consistant et durable. Or la France a pris

du retard dans ce domaine, et les pouvoirs

publics sous-estiment l’importance de l’enjeu.

R E P È R E S E T T E N D A N C E S

COMPTES NATIONAUX

précisons le concept de nouvelle

économie.

On peut, dans une première

approche, limiter celle-ci aux

technologies de l’information et

de la communication (TIC), et la

présenter comme le monde de

la flexibilité, de la rapidité et de

l’engagement sur des projets risqués

et incertains, dont la réussite n’est

assurée que pour le ou les deux

ou trois premiers acteurs capables

de séduire le maximum de clients

dans le minimum de temps, donc

de fixer les standards, ou de contri-

buer à les fixer, et de bénéficier

ainsi des effets de réseau.

Mais on peut aussi concevoir la

nouvelle économie, très au-delà du

secteur des TIC, comme l’entrée

de l’ensemble de l’économie dans

un nouveau « système technique »

(ST), caractérisé par des rende-

ments croissants et une synergie

entre microélectronique, auto-

matisation et informatique. La

géné rali sati on progressi ve

d’Internet, en permettant l’infor-

matisation de l’échange entre en-

treprises et avec les consomma-

teurs, après celle de la production

et de la gestion au sein des en-

treprises, accélère l’avènement

du ST moderne.

CROISSANCE

Le développement de la nouvelle

économie s’appuie sur une solide

capacité logistique, elle-même tota-

lement dépendante de la qualité des

réseaux. Il n’est pas sans intérêt de

noter que les Etats-Unis, pays phare

dans ce domaine, ont un niveau élevé

d’investissement public, et qu’ils ont

conduit un programme spécial de

développement des infrastructures

* Professeur des Universités (Université de Tours et Université Paris-Dauphine), président

de l’Institut France Stratégie.

45

Sociétal

N° 37

3etrimestre

2002

LA NOUVELLE ÉCONOMIE A BESOIN DE RÉSEAUX

On sortirait ainsi de la production

mécanisée, associée aux révolutions

industrielles précédentes, pour

entrer dans la logique de la produc-

tion automatisée, qui s’est déployée

depuis le milieu des années 70

dans le monde industriel développé,

et achèverait de transformer le

système productif dit global au

cours des années 2000. Cette

révolution industrielle globale est

accélérée par deux autres facteurs :

le basculement organisationnel, qui

favorise les structures décentrali-

sées, et l’extension des méca-

nismes de marché, qui font un

usage intense de l’information.

Il est clair que ces deux conceptions

de la révolution technologique en

cours n’ont pas les mêmes impli-

cations. La nouvelle économie-TIC

concerne avant tout un secteur

industriel (les TIC), un domaine

de l’activité humaine (le recueil et

le traitement de l’information) et

un aspect de la vie économique

(l’informatisation de l’échange –

particulièrement, mais pas seule-

ment, de l’échange d’information).

La nouvelle économie-ST, qui a

commencé dans les années 70 et

qui est fortement accélérée par

les TIC depuis le milieu des

années 90, concernera probable-

ment, à partir de 2004-2005, tous

les secteurs industriels, tous les

domaines de l’activité humaine

(de l’éducation aux loisirs en

passant par la vie professionnelle)

et tous les aspects de la vie éco-

nomique (la production, l’échange

et l’accumulation des actifs, réels

et financiers).

L’exceptionnelle croissance des

Etats-Unis dans la deuxième moitié

de la dernière décennie, même si

elle est suivie d’un ralentissement

en 2001-2002, est due au double

déploiement de la nouvelle économie-

TIC et de la nouvelle économie-ST,

celle-ci s’appuyant sur des réseaux

de communication, de télécommu-

nications et d’énergie de grande

qualité.

RÉSEAUX, MARCHÉS

ET INSTITUTIONS

Pour comprendre les interac-

tions entre réseaux, marchés

et institutions, il faut cerner de plus

près la notion de réseau. Jusqu’à

une période récente, elle s’analysait

principalement du point de vue

des techniques mises en œuvre :

ainsi, la circulation de l’information

est souvent confondue avec l’ob-

servation physique des flux. Par

exemple, dans une organisation

logistique classique, l’étiquette

portant la mention de l’expéditeur,

du destinataire et de

la nature de la mar-

chandise est attachée

au colis et ne renseigne

que celui qui l’a sous les

yeux.

L’identification de

l’information comme

processus indépendant

et le développement

des TIC transforment

la représentation mor-

phologique des réseaux.

Pour simplifier, on peut

en distinguer trois ni-

veaux :

– l’infrastructure, qui concerne le

réseau physique et les procédures

de maintien de la sécurité et de

la qualité des divers tronçons du

réseau ;

–l’infostructure, qui concerne

l’acheminement du trafic d’une

origine vers une destination, le

contrôle de bout en bout des

liaisons, et qui assure la compati-

bilité des éléments périphériques

au réseau, entre eux et avec l’in-

frastructure ;

– le niveau des services, qui rend

le réseau accessible aux usagers et

définit les spécifications des ser-

vices finaux qui leur sont offerts.

Ces réseaux « enrichis » par l’essor

des TIC structurent les espaces et

les marchés. En ce qui concerne

les espaces, les batailles autour

des tracés et des gares de TGV

rappellent l’importance des enjeux :

un territoire préalablement continu

sera bouleversé par des lignes, des

nœuds de communication, des

origines et des destinations qui

concentrent les échanges ou qui

isolent des acteurs : sans réaction,

ces derniers peuvent être réduits

à l’insignifiance.

Pour les marchés, les conséquences

sont encore plus évidentes. L’eau,

le gaz, l’électricité, le téléphone ne

sont pas accessibles dans le vide,

mais à des points de

connexion obéissant

à des contraintes

physiques et commer-

ciales. Si le client final

n’est pas en position

d’accéder directement

ou indirectement à

une connexion, il est

hors réseau et donc

hors marché. Le réseau

n’est pas seulement

générateur ou modé-

rateur des coûts de

transaction entre les

agents économiques :

il peut rendre tout

simplement possibles

ou impossibles les relations entre

eux. De plus, la médiation anonyme

du marché traditionnel est rem-

placée, dans un marché dépendant

d’un réseau, par une médiation

personnalisée qui peut être exploi-

tée comme telle. Le réseau ne se

contente donc pas de structurer le

marché, il transforme la relation

entre les agents économiques.

Enfin, l’efficacité des réseaux dé-

pend des institutions, au sens

large du terme : organisation légale

et réglementaire du marché des

opérateurs et offreurs de services

sur un réseau donné ; organisation

du marché du travail et organisa-

tion industrielle des opérateurs ;

possibilités techniques, légales et

organisationnelles permettant

d’exploiter les potentialités d’un

réseau.

Le déploiement

de la nouvelle

économie

aux Etats-Unis

s’est appuyé

sur un effort

d’investissement

dans les réseaux

de communication,

de télécommunications

et d’énergie.

46

Sociétal

N° 37

3etrimestre

2002

R E P È R E S E T T E N D A N C E S

Au total, ne pas investir dans les

réseaux qui rendent possible l’essor

des TIC et du « système technique »

moderne, c’est non seulement se

couper des sources de la croissance,

mais aussi accepter que nos terri-

toires soient enrichis ou appauvris

par les décisions d’autres investis-

seurs. C’est accepter que nos

marchés soient structurés par des

décideurs extérieurs. C’est se

priver de sources d’évolution de

nos institutions, dont la rigidité nous

conduira vers l’archaïsme social et

l’isolement économique.

Or il est impossible de développer

l’infostructure et les services liés aux

réseaux modernes sans investir

dans leurs infrastructures.

L’URGENCE

D’UN RÉVEIL FRANÇAIS

Où en est la France dans ce

domaine ? L’investissement

public y a représenté 2,9 % du PIB

en moyenne, en 1998 -1999, contre

1,3 % au Royaume-Uni, 2,8 % aux

Pays-Bas, 3,1 % aux Etats-Unis et

7,8 % au Japon. Si l’on ne prend en

compte que les pays dont les

comptes publics évoluent sur un

sentier de croissance soutenable

(donc en laissant de côté le cas

du Japon, dont le déficit public est

trop lourd), deux groupes de pays

apparaissent :

– Les Etats-Unis et les Pays-Bas ont

connu une croissance économique

extrêmement rapide depuis plus

d’une douzaine d’années (plus de

43 % sur la période 1987-1999) ;

or l’effort d’investissement public

annuel moyen a été de 3,15 %

du PIB aux Etats-Unis entre 1994

et 1999, c’est-à-dire pendant le

décollage de la nouvelle économie,

et de 2,95 % du PIB aux Pays-Bas

entre 1987 et 1999.

– La France et le Royaume-Uni ont

connu une croissance beaucoup

plus modérée (29 % en cumulé

entre 1987 et 1999) ; l’effort d’in-

vestissement public annuel moyen

en 1994 -1999 s’est établi à 3,10 %

du PIB en France, et à 1,55 % du

PIB au Royaume-Uni.

La France a donc eu un niveau

d’investissement public comparable

aux deux pays à croissance rapide,

alors qu’elle a connu une croissance

faible – légèrement inférieure à

CROISSANCE

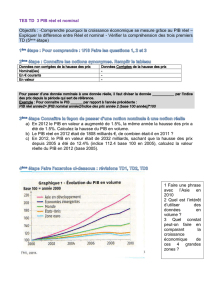

2,5

3,0

3,5

4,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,5

2,0

2,5

Total de l'investissement public

Investissements de l'Etat

Investissements des administrations

publiques locales

Sources : Comptes de la Nation (2000) et Rapport économique

et financier pour 2001.

L’INVESTISSEMENT PUBLIC EN FRANCE

(EN % DU PIB)

L’investissement local, qui représente plus des deux tiers de l’investissement public

total, a baissé de 2,3 % à 1,92 % du PIB entre 1993 et 1998, avant de remonter à

1,98 % du PIB en 2000. L’investissement de l’Etat a diminué parallèlement, mais sa

baisse s’est poursuivie pour atteindre un niveau inférieur à 0,5 % du PIB en 2000,

soit moins du quart de l’investissement local et un sixième de l’investissement

public total.

47

Sociétal

N° 37

3etrimestre

2002

LA NOUVELLE ÉCONOMIE A BESOIN DE RÉSEAUX

celle du Royaume-Uni. On peut

donc se demander si la France

conduit un effort d’investissement

public adapté aux besoins modernes.

Les collectivités locales en sont la

principale source (voir le graphique).

L’effort d’investissement de l’Etat

a baissé constamment depuis une

dizaine d’années. En ce qui concerne

la nature de ces investissements,

les évaluations de la comptabilité

nationale recouvrent les travaux

neufs (45 % du total) et les travaux

d’entretien et de renouvellement

(55 %).

Ce ralentissement des investisse-

ments publics en France semble

faire l’objet d’un étrange consensus.

Les documents officiels les plus

élaborés dans ce domaine concer-

nent les priorités pour les infra-

structures de transport : rapport

Bonnafous (1999), étude du

ministère de l’Equipement (1997).

Ces documents se placent dans

le contexte apparemment le plus

probable, en l’absence de stratégie

volontariste : une croissance éco-

nomique moyenne de l’ordre de

2,5 %,voire 2 % l’an ; un vieillissement

de la population conduisant à la

saturation du taux d’équipement

automobile, au plafonnement d’autres

types de demande, à une réduction

des programmes d’investissement

routier ; le tout conduisant à un

« scénario stratégique recomman-

dant un tassement de l’offre d’in-

frastructures » (Bonnafous).

Le document intitulé « Schémas

multimodaux de services collectifs :

transports de voyageurs et de

marchandises » (Datar, automne

2000), publié dans la foulée de la

Loi d’orientation pour l’aménagement

et le développement durable du

territoire du 25 juin 1999, confirme

ce manque d’ambition. La projec-

tion centrale de croissance de

l’économie à l’horizon 2020 est de

2,3 % l’an (avec la prise en compte

d’une hypothèse à 1,9 %). Faisant

état des « perspectives de forte

dégradation du niveau de service

Dans les modèles néoclassiques,

la croissance de la production ré-

sulte de l’accumulation de capital

productif, de l’augmentation de la

quantité de travail et du progrès

technique qui permet d’améliorer

la productivité des autres facteurs.

Selon cette approche, le rendement

du capital est décroissant : seul

le progrès technique permet de

le maintenir – ce progrès étant

exogène et gratuit.

C’est avec les articles sur la crois-

sance endogène de Paul Romer

(1986 et 1990) et de Robert

Lucas (1988) que l’on introduit

des effets d’externalité liés à des

mécanismes de diffusion du sa-

voir. La technologie et les

connaissances scientifiques sont

des biens non rivaux, c’est-à-dire

que leur utilisation par un pro-

ducteur n’exclut pas leur

utilisation par d’autres. La re-

cherche-développement peut

avoir des rendements croissants :

par exemple, une fois un logiciel

mis au point, son coût marginal de

production est négligeable.

Ces externalités, grâce auxquelles

le rendement de l’ensemble des

facteurs de production est crois-

sant, peuvent être le capital tech-

nologique et scientifique, ou bien

l’ensemble du capital public au

sens large. Ce dernier, qu’il soit

assimilé à l’effort public d’éducation,

de recherche-développement, de

diffusion de l’information, de télé-

communications, ou à la construc-

tion d’infrastructures, contribue à

la croissance de l’économie selon

quatre canaux (Bernard Fritsch,

1999) :

– l’éducation, la recherche et la

construction d’infrastructures aug-

mentent directement la demande

finale ;

– les réseaux (communications,

télécommunications, énergie,

eau, collecte et traitement des

déchets…) permettent aux entre-

prises de produire et d’expédier

leur production ;

– le capital public augmente la

productivité et l’efficacité des

facteurs de production privés. Par

exemple, l’extension et l’améliora-

tion des réseaux de transport

urbain contribuent à accroître le

marché du travail où l’entreprise

peut rechercher sa main d’œuvre ;

la production en « juste à temps »

dépend de façon cruciale de la

qualité des réseaux routiers et

autoroutiers, etc ;

– le capital public peut exercer des

effets d’attraction et de localisation

qui bénéficient aux territoires dotés

des meilleures infrastructures.

Comme le montrent Sylvie Charlot

et Miren Lafourcade (2000), l’im-

pact le plus net des infrastructures

de transport réside moins dans le

surcroît de richesse qui en résulte

que dans la réduction des coûts de

transaction. Les modèles d’écono-

mie géographique permettent

d’associer la baisse des coûts de

transaction (ou, plus spécifiquement,

des coûts de transport), l’exploita-

tion des externalités (pécuniaires

ou technologiques) et le niveau des

disparités régionales. Comme le

rappellent les auteurs, des travaux

empiriques d’économistes améri-

cains,à la fin des années 80, avaient

établi un lien si net entre infra-

structures et croissance de la

productivité que l’administration

fédérale a décidé de consacrer un

budget spécial de 27 milliards de

dollars aux dépenses d’infrastructures

sur la période 1994-1998 – qui fut

celle d’un nouveau décollage de

l’économie américaine.

Stock d’infrastructures

et croissance économique

48

Sociétal

N° 37

3etrimestre

2002

R E P È R E S E T T E N D A N C E S

des autoroutes A7 et A9 à l’hori-

zon 2020 », le rapport propose, à

moyen terme, le développement

d’autres modes de déplacement

comme le fret ferroviaire (dont on

connaît les déficiences notoires,

essentiellement dues au monopole

et à l’organisation interne de la

SNCF) ; il préconise aussi l’achève-

ment d’autres autoroutes ou l’amé-

nagement progressif en artères

interurbaines de certaines routes

nationales. La seule action directe

envisagée est la « mise en œuvre

d’une stratégie volontariste d’ex-

ploitation et de modulation des

péages, afin d’optimiser la capacité

des autoroutes et des axes alter-

natifs ».

RELANCER LES

INFRASTRUCTURES

Or, le simple bon sens incite à

adopter une stratégie radica-

lement opposée. Si l’on admet

le lien, confirmé par l’expérience

américaine, entre le développement

de la nouvelle économie et la qualité

des réseaux, si l’on se fie d’autre

part à des évaluations techniques

très crédibles, selon lesquelles les

travaux d’entretien et de rénovation

des réseaux physiques en France

sont probablement inférieurs d’un

cinquième à ce qu’ils devraient être

pour maintenir le stock de capital

public à un niveau satisfaisant d’ef-

ficacité, de qualité et de sécurité,

c’est une vigoureuse relance de la

construction d’infrastructures qu’il

faut préconiser.

Le taux d’investissement public en

France, de 2,9 % du PIB en 2000-

2001, se divise en travaux neufs

(1,3 % du PIB) et travaux d’entretien

ou de renouvellement (1,6 % du

PIB). Il faudrait envisager d’aug-

menter progressivement le taux

de travaux neufs d’un demi-point

de PIB en cinq ans (un dixième de

point par an sur la période 2002-

2006) en centrant cet effort sur

les infrastructures les plus utiles

(communication, télécommunica-

tions, énergie, adduction d’eau,

collecte des déchets et traitement

des eaux usées), et d’augmenter le

taux des travaux d’entretien et de

renouvellement de 0,4 % du PIB

en cinq ans. Ce double mouve-

ment porterait le taux d’investis-

sement public de moins de 2,9 %

du PIB en 2001 à 3,8 % du PIB en

2006. Ce taux d’investissement

public annuel devrait être main-

tenu autour de 3,8 % du PIB au

cours des dix années suivantes.

Cet effort ne doit pas être l’occa-

sion de nouvelles querelles idéo-

logiques, car peu importe, en

dernière analyse, la nature de

l’investisseur : toutes les tech-

niques de financement mobilisant

des partenariats public-privé

peuvent être utilisées. C’est à ce

prix que la France pourra rester

un acteur, et non un simple spec-

tateur-consommateur, de cette

nouvelle économie dont nous

n’avons sans doute encore vu que

les commencements.l

CROISSANCE

Bibliographie

Bonnafous (rapport, 1999) :

« 2000-2006 : Quelles priorités pour les infrastructures de transports ? »

Commissariat Général du Plan.

Charlot Sylvie et Lafourcade Miren (2000) :

« Infrastructures publiques, coûts de transport et croissance régionale »,

in Economie géographique : les théories à l’épreuve des faits, Economica,

Paris, octobre 2000.

Datar (automne 2000) :

« Schémas multimodaux de services collectifs : transports de voyageurs

et de marchandises », automne 2000.

Datar (novembre 2000) :

Aménager la France de 2020,

La Documentation française.

Lucas, Robert (1988) :

« On The Mechanics of Economic Development,

Journal of Monetary Economics, 22 (July 1988) : p 3-42.

Ministère de l’Equipement (1997) :

La demande de transports en 2015, SES.

Romer, Paul (1986) :

« Increasing Returns and Long Run Growth »,

Journal of Political Economy, 94 (October 1986) : p. 1002-1037.

Romer, Paul (1990) :

« Endogenous Technological Change »,

Journal of Political Economy, 98, (October 1990, Part 2) : p. S 71-S 102.

1

/

5

100%