Chapitre 1 - La Revue du Praticien

Chapitre 1

Prescription médicamenteuse

1. Automédication :

Patrice Queneau, Christian Ghasarossian

2.

Polymédication : Christian Ghasarossian, Patrice Queneau

3.

Médicaments à prescription particulière :

Aurélie Daumas,

Patrick Villani, Bernard Gay

4.

Gestion de l’observance : Alain Moreau, Patrice Queneau

5.

Éducation thérapeutique du patient : Jean-Louis Demeaux,

Jean-Philippe Joseph, Louis Sibert

6.

Iatrogénie et pharmacovigilance : Marc Vidal, Gilles Bouvenot,

Patrice Queneau

Chapitre 1. Prescription médicamenteuse/ 1

Thérapeutique en médecine générale

21

Automédication

Patrice Queneau, Christian Ghasarossian

Points clés :

• L’automédication est un fait de société qui ne peut être négligé.

• Il faut distinguer l’automédication « sauvage », prise anarchique

de médicaments ou de traitements non validés, et la prise de

« spécialités d’automédication » adaptées à un usage sans contrôle

médical obligatoire.

• Le médecin doit prendre en compte l’automédication et notamment :

– la connaître en interrogeant systématiquement le patient,

– prendre en compte les interactions potentielles entre médicaments

prescrits et automédication,

– rechercher l’automédication méconnue lors de la survenue

de tout nouveau symptôme.

• Le médecin doit toujours conseiller son patient et l’éduquer à une

automédication dans le respect du « bon usage » du médicament.

1. Introduction

Il existe une tendance de la société

menant à une autonomisation de la prise

en charge de sa santé par chacun sans

l’avis d’un médecin. Ce souhait de société

se heurte à des difficultés multiples : for-

mation insuffisante des médecins et des

autres soignants à ce type de traitement ;

coût de l’achat des médicaments d’automé-

dication ; dangers potentiels de celle-ci ; flou

de la législation. Il est permis de « rêver » à

une automédication efficace et bien tolérée,

facilement accessible au patient, qui devrait

pouvoir repérer en pharmacie le médicament

capable de faire régresser un symptôme (mal

de tête, douleur gastrique, diarrhée) en toute

sécurité.

L’actuel « flou » dans la législation rend

difficile le positionnement de la vraie auto-

médication par rapport à des médicaments

déremboursés ou à des médicaments en

vente libre ne correspondant pas aux ob-

jectifs de l’automédication. L’information

donnée au patient sur ces médicaments doit

être objective et positive, sans dénigrement

systématique ni incitation inconsidérée.

Le prix des médicaments d’automédica-

tion est un problème. Certains sont actuel-

lement plus chers que les médicaments

de prescription, ce qui, évidemment, peut

inciter le malade à préférer aller consulter

son médecin, même pour une affection

bénigne, plutôt que d’acheter directement

les médicaments. Une politique positive

d’automédication devrait probablement

passer par une révision de la politique des

prix. À titre d’exemple, le lopéramide, anti-

diarrhéique, existe en tant que spécialité

d’automédication sous la forme d’Imossel®,

lequel se trouve être sensiblement plus cher

(prix libre fixé par le pharmacien, avec des

variantes importantes : moins de 3,50 € à

plus de 5,50 €) que l’Imodium

®

, spécialité de

prescription et remboursée par la Sécurité

Sociale (4,18 € pour 20 gélules de lopéra-

mide dosé à 2 mg).

2. Définition

L’automédication correspond à la prise

d’un médicament en l’absence de pres-

cription médicale. C’est un comportement

fréquent, « à la mode », beaucoup de

Thérapeutique en médecine générale

22

Automédication

personnes considérant aujourd’hui que

la prise d’un médicament ne requiert pas

nécessairement un avis médical. Dans le

meilleur des cas, l’automédication concerne

la prise de spécialités d’automédication :

médicaments ayant l’AMM et adaptés au

traitement personnel de certains troubles

mineurs (douleurs, céphalées, fièvre, toux

sèche, diarrhée) ou de situations clairement

définies (contraception d’urgence, aide à

la désaccoutumance du tabac), sans le re-

cours nécessaire au conseil d’un médecin.

Cependant, la notion d’automédication peut

aussi concerner la prise intempestive de

médicaments anciens gardés dans l’armoire

à pharmacie familiale et antérieurement

prescrits à soi-même (pour la même ou pour

une autre maladie) ou à un tiers. L’automédi-

cation peut concerner aussi des traitements

non médicamenteux (bracelets de cuivre) ou

le recours à des pratiques charlatanesque

diverses.

Des précautions doivent être prises

pour que cette automédication puisse se

développer dans le respect de la Santé

Publique. Une difficulté majeure est l’ab-

sence de définition officielle des spécialités

d’automédication. Ce concept n’apparaît

pas dans le Code de la Santé Publique. Il

n’y a pas de définition spécifique des spé-

cialités de prescription médicale faculta-

tive (PMF) : elles représentent, par défaut,

toutes les spécialités ne présentant pas

les critères d’inscription sur une des listes

susmentionnées. En l’absence de définition

claire, l’ambiguïté persiste. En pratique, la

spécialité d’automédication est essentiel-

lement définie comme une spécialité sans

prescription médicale obligatoire et non

remboursable.

De même dans la réglementation euro-

péenne en vigueur (directive 2004/27/CE,

modifiant la directive 2001/83/CE, article

71, §1), les médicaments sont soumis à pres-

cription médicale lorsqu’ils :

– « sont susceptibles de présenter un

danger, directement ou indirectement,

même dans des conditions normales d’em-

ploi, s’ils sont utilisés sans surveillance

médicale ;

– ou sont utilisés souvent, et dans une

très large mesure, dans des conditions anor-

males d’emploi et que cela risque de mettre

en danger directement ou indirectement

la santé ;

– ou contiennent des substances ou des

préparations à base de ces substances, dont

il est indispensable d’approfondir l’activité

et/ou les effets indésirables ;

– ou sont, sauf exception, prescrits par

un médecin pour être administrés par voie

parentérale ».

Cette directive définit dans son article sui-

vant (article 72) les médicaments non soumis

à prescription médicale comme « ceux qui

ne répondent pas aux critères énumérés »

précédemment. La définition des produits à

prescription médicale facultative (PMF) est

donc une définition par défaut.

C’est l’autorité d’enregistrement qui,

en délivrant l’autorisation de mise sur le

marché, décide du statut du médicament.

Il ressort de la directive précitée que

les produits PMF sont des produits dont la

toxicité est modérée, y compris en cas de

surdosage et d’emploi prolongé, et dont

l’emploi ne nécessite pas a priori un avis

médical.

Certaines spécialités sont « hors liste »

mais souvent prescrites car rembour-

sables. Par exemple, certaines spécialités

contenant du paracétamol sont rembour-

sables, d’autres non. Cette complexité est

mal comprise par les patients et par les

médecins.

Certains médicaments sont restés pres-

crits durant des décennies (bien que de

manière non obligatoire) et remboursés.

Il a pu arriver que, à la suite d’une nou-

velle évaluation du Service Médical Rendu

par la Commission de Transparence, un

déremboursement ait été décidé. Ces

médicaments initialement conçus pour

la prescription médicale ne sont pas obli-

gatoirement adaptés à l’automédication.

Or, certains professionnels déclarent que

ce déremboursement les ferait automati-

quement entrer dans le cadre de l’automé-

dication. Il y a là une ambiguïté majeure

non résolue.

Chapitre 1. Prescription médicamenteuse/ 1

Thérapeutique en médecine générale

23

3. Épidémiologie

Qui s’automédique ?

Tout le monde ou presque, s’automé-

dique et ce à tout âge :

– dès la première enfance, où la mère est

le prescripteur ;

– à l’âge adulte, où elle augmente avec les

décennies pour concerner plus de 50 % des

personnes de plus de 65 ans et représenter

jusqu’à 50 % des prises médicamenteuses

chez les personnes âgées.

Les femmes s’automédiqueraient peut-

être davantage que les hommes.

Interviendraient en outre :

– le niveau d’éducation : l’automédica-

tion serait plus fréquente en cas d’études

supérieures ;

– le revenu et la catégorie socioprofes-

sionnelle : elle serait plus fréquente chez

les cadres, les professions libérales et les

personnes ayant des revenus élevés que

chez les exploitants agricoles, les ouvriers

et les personnes ayant de faibles revenus.

Cependant, l’automédication est globa-

lement assez imprévisible et il est difficile

d’anticiper les comportements des patients

à l’égard de cette pratique.

Une enquête de l’institut CSA-TMO pour

le compte de la DGS en 2002, montre que

70 % des personnes ont pris un médica-

ment conservé dans la pharmacie familiale

au cours des 12 derniers mois et 66 % ont

acheté plus d’une fois un médicament sans

ordonnance.

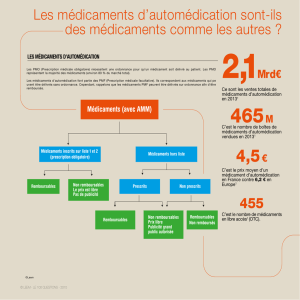

Quel marché pour l’automédication ?

Pour les antalgiques (aspirine et paracé-

tamol surtout), ce pourcentage serait le plus

élevé surtout chez les malades souffrant de

douleurs rhumatologiques et post-trauma-

tiques. Une situation à part est représentée

par la migraine, qui justifie, sur les conseils

du médecin, la prise, dès l’aura de la crise,

du traitement adéquat.

Le marché mondial de l’automédication

était de l’ordre de 48,6 milliards de dol-

lars en 1997, soit 16 % du marché mondial

total des médicaments. Il concerne pour

90 % l’Europe et l’Amérique du Nord

(Etats-Unis et Canada). En France, le

marché du médicament d’automédication

(médicament en vente libre et non rembour-

sable) représentait en 2004, 359 millions

d’unités vendues (environ 13 % du marché

total des médicaments en volume — contre

40 % aux USA — et 5 % de leur chiffre

d’affaires).

En 2010, il avait progressé à 420 millions

d’unités vendues et 14,1 % du marché en

volume. La particularité de la situation fran-

çaise est que 80 % des produits à Prescrip-

tion Médicale Facultative (PMF) reste rem-

boursable. Les données précitées n’incluent

pas les achats par Internet, difficilement

évaluables mais en importante croissance

(exemple du Viagra®).

4. Les « spécialités

d’automédication »

Une spécialité d’automédication pos-

sède une AMM. Elle a été définie comme

« hors liste », ne requérant pas de pres-

cription médicale obligatoire. Le pharma-

cien peut la délivrer sans ordonnance.

Bien entendu, il se doit de conseiller expli-

citement le patient, plus encore peut-être

que lors de la délivrance des médicaments

de prescription. Une spécialité d’automé-

dication peut usuellement (en l’absence

d’interdiction définie par l’AMM) faire

l’objet de publicité grand public (radio,

télévision, publications). Elle ne fait pas

l’objet d’un remboursement par les orga-

nismes sociaux.

Modalités destinées à assurer le respect

de la Santé Publique

Idéalement, une spécialité d’automédi-

cation devrait supposer :

– un choix de substance active dont le

rapport bénéfice/sécurité est particulière-

ment favorable ;

– un choix d’indications claires que

chaque citoyen devrait pouvoir aisément

comprendre et repérer ;

– un conditionnement (boîtage conte-

nant le nombre d’unités) adapté à une durée

déterminée et limitée de traitement ;

Thérapeutique en médecine générale

24

Automédication

– une information claire et compréhen-

sible apportée par la notice de condition-

nement. Cette information doit préciser :

• les symptômes de la maladie à traiter,

• les doses de médicament à utiliser,

ainsi que la durée du traitement,

• le moment où les symptômes doivent

avoir rétrocédé,

• les symptômes qui font que, le cas

échéant, l’automédication doit être inter-

rompue et qu’il est indispensable d’avoir

recours à un médecin. Par exemple,

une diarrhée peut être traitée pendant

48 heures par une spécialité d’automé-

dication, mais si elle ne cède pas dans ce

délai, si elle s’accompagne de vomisse-

ments ou de selles sanglantes ou puru-

lentes, si elle s’accompagne de fièvre, il

est impératif de demander au plus vite

un avis médical (risque de déshydratation

ou d’autres complications).

Ainsi, les indications des spécialités d’auto-

médication doivent être bien précisées, afin

que l’absence de recours initial à un avis médi-

cal induise un minimum de risques pour le ma-

lade, ces risques procédant pour l’essentiel :

– d’un éventuel retard de diagnostic et

de traitement adapté ;

– d’effets indésirables liés au médicament

lui-même (exemple : l’aspirine peut faire sai-

gner, comme tous les anti-inflammatoires non

stéroïdiens, y compris ceux faiblement dosés et

présentés comme des antalgiques de palier I).

Cependant, si le concept et le statut des

spécialités d’automédication est bien pré-

cisé dans de nombreux pays, avec accès

direct pour le consommateur : OTC (over

the counter : au dessus du comptoir), il reste

aujourd’hui encore imprécis en France.

5. Dangers potentiels

de l’automédication :

rôle du médecin

et du pharmacien

Les dangers sont liés :

– au possible « masquage » de symp-

tômes par des médicaments et donc au

retard de diagnostic ;

– aux possibles interactions médicamen-

teuses ;

– aux effets indésirables de ces traite-

ments.

Rôle du médecin :

Il doit reconnaître le fait social de l’auto-

médication, mettre le patient en confiance

et lors de toute consultation l’interroger sur

les médicaments pris en automédication,

sans le culpabiliser : « Avez-vous pu éviter

de prendre d’autres médicaments que ceux

prescrits ? » ou encore « Avez-vous l’habi-

tude de prendre des médicaments autres

que ceux prescrits ? ».

Le cas échéant, il peut et doit conseiller

l’automédication bien conduite d’un patient

qui le désire. Il est indispensable :

– d’interroger sur les interactions médica-

menteuses possibles entre les médicaments

prescrits et l’automédication ;

– d’interroger sur la recherche d’auto-

médications lors de la survenue de tout

nouveau signe clinique : s’agit-il de l’effet

indésirable d’un traitement ou d’une auto-

médication ?

– de signaler tout effet indésirable obser-

vé lors d’automédications dans le cadre de

la pharmacovigilance.

Rôle du pharmacien :

Il est central en raison de son interaction

directe avec le patient lors de la délivrance

des médicaments.

Le pharmacien doit interroger le patient

sur les autres traitements qu’il pourrait

prendre par ailleurs et identifier d’éven-

tuelles interactions médicamenteuses. Le

renouvellement éventuel de l’achat par

le patient est un moment privilégié pour

l’interroger sur la bonne tolérance du trai-

tement et l’intérêt de le poursuivre.

6. Principales indications

de l’automédication

Il s’agit, pour l’essentiel (par ordre dé-

croissant d’utilisation obtenu à partir d’un

sondage grand public) :

– céphalées : paracétamol, aspirine,

AINS faiblement dosés en ibuprofène ou

kétoprofène ;

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%