COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Comptabilités

environnementales

par J. RICHARD

1

C’est au début des années 1970 que les tous premiers travaux de comptabilité

environnementale apparaissent ; en comptabilité nationale, les Américains Nordhaus et

Tobin avec leur ouvrage « Is growth obsolete ? ( la croissance est-elle obsolete ? » (1971)

marquent le point de départ d’une série de tentatives de réforme des indicateurs du PIB

(Produit intérieur Brut) ; en comptabilité d’entreprise, le Suisse Müller-Wenk avec son

essai « Ökologische Buchhaltung, eine Einführung » (Comptabilité écologique, une

introduction), publié à St Gallen en 1972, peut être considéré comme le pionnier de la

littérature mondiale en ce domaine. Cette période des années 1970 est, on le sait, (déjà)

marquée par une réflexion sur les limites de la croissance (c’est le titre du rapport « dit

Meadows » de 1972 du Club de Rome) et la nécessité d’une meilleure prise en compte du

capital humain dans l’entreprise.

Par la suite, la littérature en comptabilité nationale environnementale restera dominée par

les publications de l’école américaine (voir notamment celles de Cobb and Cobb sur « The

Green National Product (le produit national vert)» et de Cobb, Halstead and Rowe sur le

GPI (Guenuine progress Indicator), malgré certaines percées européennes méconnues

(voir infra). Par contre, la littérature en comptabilité d’entreprise environnementale se

développera plutôt en Europe (et tout particulièrement en Europe continentale) avec,

notamment, les publications des Français Labouze, Christophe, Antheaume, du Suisse

Schaltegger et des Anglais Gray et Bebbington .Il faut toutefois souligner qu’une littérature

très importante a également émergé au Japon et aux Indes mais la barrière de la langue

joue un rôle dissuasif.

En dépit de ces publications, la littérature en ce domaine reste pauvre. Pauvre

quantitativement, mais riche intellectuellement : les rares ouvrages qui traitent de la

question témoignent d’un foisonnement d’idées révélateur d’une matière en pleine

gestation. Il est d’ailleurs parfois difficile de s’y retrouver dans la « jungle » des

comptabilités environnementales ne serait-ce sans doute que parce que le concept

d’environnement n’est pas immédiat ( Prieur , 2004, p. 6) et que le traitement de ce

nouveau champ comptable pose de redoutables problèmes. Pour essayer d’y voir un peu

plus clair, nous proposons une classification- type des comptabilités environnementales

(figure 1-ci après), qui nous servira de trame pour exposer la diversité des solutions

proposées. Elle est basée sur l’utilisation de 7 critères principaux permettant de juger la

nature d’un système d’information environnementale. La présentation de ces critères

constituera la première partie de cet article ; la seconde sera dévolue à l’examen de

quelques comptabilités environnementales particulièrement intéressantes.

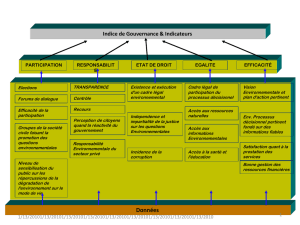

I – Critères de classification et typologie des comptabilités environnementales

Les sept critères proposés sont le sens de la relation avec l’environnement (1), la

dimension de l’environnement (2), le mode de conservation du capital (3), la dimension

spatiale de l’information (4), le degré de détail des informations (5), le type de valorisation

des données (6) et le concept de résultat (7).

1.1. Le sens de la relation avec l’environnement

Toute comptabilité est liée à un point de vue d’un acteur dominant qui impose sa vision

propre. On peut, avec Schaltegger (et alii) distinguer deux visions fondamentalement

différentes de cette comptabilité : une vision « Extérieur–Intérieur » et une vision

2

« Intérieur– Extérieur ».

* La vision Extérieur-Intérieur (EI) cherche à savoir quels sont les impacts de

l’environnement (extérieur) sur l’organisation (intérieur)

Selon cette vision, l’organisation n’est « concernée » par l’environnement que dans la

mesure où des règles s’imposent à elle (règles définies par une institution externe ou que

l’entreprise s’impose) quant à la préservation de l’environnement et qui débouchent sur

une sanction pécunière. Cette vision est celle de la comptabilité financière (ou

manageriale) traditionnelle : l’environnement n’existe que si son impact sur l’entreprise

change le résultat des capitalistes. On peut dès lors se demander en quoi ce type de

vision peut-il déboucher sur une quelconque comptabilité environnementale ! La réponse

est qu’il y aura bien une (certaine) comptabilité environnementale si l’entreprise isole au

sein de la comptabilité traditionnelle les impacts qu’elle « reçoit » de l’environnement.

Supposons par exemple qu’une entreprise doit payer une amende pour pollution ; si cette

amende est noyée dans les frais généraux, il n’y aura pas de comptabilité

environnementale ; si, par contre, elle est enregistrée dans une rubrique spécifique

« charges environnementales », on pourra parler de comptabilité environnementale

traditionnelle ou de comptabilité environnementalement différenciée (comme le propose

Schaltegger). Selon cette vision, le seul capital à conserver reste le capital privé (ou

financier) des capitalistes1. Nous parlerons donc pour notre part, d’une « comptabilité

privée environnementalement différenciée ou de comptabilité environnementale

chrématistique, pour reprendre la terminologie qu’Aristote uitilise pour qualifier la gestion

de la richesse privée (Richard 2008)»

* La vision Intérieur-Extérieur (IE) cherche à connaître tous les impacts de l’organisation

sur l’environnement. Pour prendre un langage emprunté aux économistes le but n’est

plus seulement de chiffrer les « internalités », c’est-à-dire les dommages à

l’environnement mis à la charge du capital privé, mais aussi de tenir compte des

externalités (dommages non remboursés) de façon à connaître le dommage total fait à

l’environnement. Normalement, selon cette vision, il n’est plus possible de s’en tenir à la

conception traditionnelle de la conservation du capital privé : un capital

« environnemental » (voir infra) doit également faire valoir ses droits à conservation, ce qui

correspond à une extension considérable de la conception classique de la conservation du

capital (financier) telle qu’elle a été proposée par Hicks (1948). Cette comptabilité

environnementale est donc a priori très différente de la précédente ; nous lui donnerons le

nom de « comptabilité environnementale écologique et humaine ». Le choix de ces deux

derniers attributs va être justifié ci-après.

1.2. La dimension de l’environnement

Il est traditionnel d’opposer deux conceptions de la dimension environnementale

•selon une conception restrictive, l’environnement se limite au milieu naturel dans

lequel évolue l’organisation ; dans ce cas la comptabilité environnementale non

privée (vision intérieur-extérieur) devient une comptabilité essentiellement

écologique avec pour seul objectif nouveau le maintien du capital fourni par la

nature (capital naturel). Cette conception est généralement celle des ouvrages

1 Historiquement il n’y a pas eu pratiquement d’exception à cette règle : les comptabilités

soviétique et chinoise, par exemple, retiennent comme base de calcul le capital de la bureaucratie

d’État même si celle-ci affirme gérer un capital « public ».

3

intitulés « comptabilité verte ».

•Cependant, dans une conception extensive, l’environnement de l’organisation peut

non seulement comprendre la nature mais aussi les hommes qui contribuent à son

fonctionnement ; dans ce cas, la comptabilité environnementale non privée se voit

pour mission de conserver à la fois un capital naturel et un capital humain. On

pourra alors parler de comptabilité environnementale écologique et humaine. On

notera que la philosophie de cette forme de comptabilité sociale n’a rien à voir avec

la problématique qui animait (dans les années 60-70) le courant dit de la

comptabilité des « ressources humaines ». A l’époque, il s’agissait essentiellement

d’adapter la comptabilité privée financière pour permettre de mieux mettre en

évidence les coûts liés à la fonction du personnel, notamment par une activation

des investissements sociaux effectués par l’organisation. Dans le cas de la

comptabilité environnementale-humaine il ne s’agit pas seulement de mesurer les

dépenses sociales effectuées par l’organisation mais surtout d’apprécier les coûts

du capital humain fourni à l’entrée dans l’organisation (masse des coûts antérieurs

d’éducation primaire, secondaire et supérieure notamment) et d’évaluer la capacité

de l’organisation à maintenir ce capital en état de bon fonctionnement (Richard

2008).

• Si l’on veut se référer aux deux piliers traditionnels du développement durable, le

pilier écologique et le pilier social, seule une conception englobante paraît de mise.

C’est ce que nous supposerons dans les développements suivants.

1.3. Le mode de conservation du capital

Dans le contexte de la comptabilité privée « environnementalement » différenciée, la

conservation du capital se réduit à la conservation du capital privé.

Dans le contexte de la comptabilité environnementale écologique et humaine, la

situation devient beaucoup plus complexe car il faut en principe maintenir trois types

de capitaux : non seulement le capital privé mais également le capital naturel et le

capital humain.

Les écrits des économistes (Daly, 1973, 1921) montrent qu’il existe deux modèles de

conservation du capital naturel (que nous étendrons ici au capital humain) :

-selon le modèle « faible » on admet qu’il peut y avoir une substitution du capital

financier au capital naturel : autrement dit la conservation du capital est globale ;

-selon le modèle « fort » on refuse au contraire en principe l’idée d’une

substituabilité du capital financier au capital naturel ; dans ce cas il faut

impérativement et séparément conserver le capital financier, le capital naturel et le

capital humain ).

Daly a démontré que la substituabilité du capital financier au capital naturel conduit à

des aberrations et a souligné la priorité absolue du maintien du capital naturel comme

base du développement humain. Daly a également montré que l’obtention d’une

soutenabilité forte passe par la détermination de standards physiques (limites) de

consommations de matières ou de pollution (émissions), à ne pas dépasser sous peine

de porter atteinte à la soutenabilité (forte) du capital. L’existence ou non de ces

standards constitue un élément-clef de l’identification des comptabilités

environnementales écologiques « fortes ». On peut à cet égard distinguer deux types

de comptabilités environnementales fortes plus ou moins évoluées :

-les comptabilités qui déterminent des stocks de capital naturel minimaux et qui

4

s’orientent donc vers l’élaboration de bilans normés,

-les comptabilités environnementales qui se limitent à la détermination de

consommations (émissions) limites et qui ne visent qu’à l’obtention de comptes de

flux ou comptes de résultats environnementaux.

1.4. La dimension spatiale de l’information (micro-macro)

La subdivision de la comptabilité en comptabilité micro-économique (ou comptabilité

d’organisations) et comptabilité macro-économique2 (ou comptabilité nationale) est ancrée

dans la pratique, la théorie et l’enseignement : il est assez rare que des liens soient établis

entre ces comptabilités.

On retrouve cette séparation en comptabilité environnementale ; il existe, on l’a dit, un

riche courant de comptabilité nationale environnementale ; en général ce courant est

largement ignoré des auteurs spécialisés en comptabilité environnementale d’entreprise

(et vice versa) ; ainsi Schaltegger et Müller(1996),qui citent pourtant une abondante

littérature d’économistes, ne traitent pratiquement pas du cas des comptabilité nationales

Cette césure ne se justifie pas en comptabilité environnementale, pour trois raisons

principales :

-premièrement, l’environnement est un problème global où les problèmes micro et

macro-économiques sont inextricablement liés ;

-deuxièmement, au fur et à mesure où la responsabilité environnementale des

entreprises s’accroît, la dimension macro-économique de leur comptabilité s’étend :

ainsi les organisations tendent de plus en plus à développer la technique des

analyses de cycle de vie qui ont une vocation macro-économique (voir infra) ;

-troisièmement, de nombreuses idées développées par des macro-économistes

environnementaux, sont applicables à l’échelle micro-économique (voir le cas de

BSO ci-après).

Ces raisons nous conduisent à mener de front l’étude des comptabilités

environnementales macro et micro-économiques.

1.5. Le degré de détail des informations

Il est traditionnel, en comptabilité d’entreprise, de distinguer une comptabilité analytique

(ou de gestion) et une comptabilité générale. La comptabilité environnementale n’échappe

pas à cette partition : on pourra donc parler de comptabilités environnementales générales

et de comptabilités environnementales analytiques et ceci aussi bien au niveau faible ou

fort qu’au niveau micro ou macro-économique.

Schaltegger et Müller ajoutent une troisième comptabilité, la comptabilité fiscale, mais il

nous semble préférable de traiter de ce type de comptabilité à l’occasion de l’examen des

types d’évaluation. Il faut cependant souligner dès maintenant qu’un même « phénomène

environnemental » pourra être traité de façon très différente selon les deux (ou trois)

comptabilités.

1.6. Le type de valorisation des données

2 On peut aussi faire ressortir un troisième terme qui serait une comptabilité méso-économique

dont la comptabilité des groupes (ou consolidation) constituerait l’un des éléments

fondamentaux ; nous utiliserons ici, pour simplifier, une partition duale.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%