Les rivières de Seine-Aval - Agence de l`Eau Seine Normandie

17

CHAPITRE 2

Les rivières

de Seine-Aval

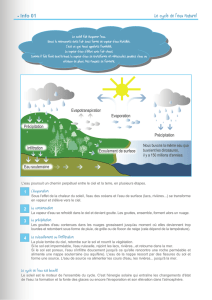

I Contexte physique

Le secteur Seine-Aval s’étend pour sa plus grande partie sur

les formations crayeuses perméables du Crétacé supérieur,

avec des recouvrements moins perméables sur ses marges :

boutonnière du Bray, sables du Perche et de Fontainebleau.

Le réseau hydrographique se différencie nettement selon les

terrains en place. Sur la craie, roche perméable et fissurée qui

favorise l’infiltration par rapport au ruissellement, le réseau

hydrographique est très lâche. Il structure un paysage carac-

téristique composé de plateaux (Caux, Lieuvin, Pays d’Ouche,

Roumois, plateaux du Neubourg et de Saint-André, Thymerais,

Vexin), entrecoupés de vallées bien marquées, drainées par les

rares cours d’eau, largement creusées aux temps géologiques

par des fleuves beaucoup plus puissants. Le réseau secondaire

pérenne est inexistant mais les vallons secs, car trop peu pro-

fonds pour drainer la nappe de la craie, sont nombreux.

Le linéaire de cours d’eau pérennes est d’environ 3 000 km pour

17 000 km2, soit une densité très faible, inférieure à 0.2 km/km2

(elle est proche de 1 en Basse-Normandie).

Les plateaux crayeux sont recouverts d’une couche plus ou

moins discontinue d’argile à silex provenant de la décalcification

du substrat par les eaux acides, et de limons éoliens (lœss) très

fertiles et relativement perméables, déposés au quaternaire. Ces

formations superficielles modulent localement la perméabilité.

Elles sont ponctuées de points d’infiltration rapide (bétoires)

témoignant d’une forte activité karstique. La craie n’affleure que

dans les deux principales vallées (Seine, Eure), où elle forme

de grandes corniches. Les flancs des vallées sont tapissés de

dépôts argilo-limoneux issus des plateaux, alors que les fonds

des vallées humides les plus larges sont comblés par des

alluvions plus grossières (sables, graviers et cailloux), parfois

organisées en terrasses successives.

La boutonnière du Pays de Bray est une structure anticlinale

originale. Dans cette dépression résultant de l’érosion,

affleurent les terrains marno-calcaires du Crétacé inférieur

et du Jurassique supérieur, moins perméables que la craie

érodée. Les cours d’eau qui y prennent leur source (Béthune,

Epte, Andelle) ont un cours amont caractérisé par un chevelu

hydrographique plus dense.

Dans le Perche, les craies glauconieuses peu perméables sont

recouvertes par les sables argileux du Cénomanien (sables du

Perche), qui renferment des petites nappes. Les cours d’eau

du sud de la Seine (la Risle, l’Eure et ses affluents l’Iton et

l’Avre) prennent naissance dans la forêt du Perche, véritable

château d’eau au chevelu assez dense et aux nombreux étangs.

Bon nombre de ces ruisseaux disparaissent quand ils abordent

les craies fissurées du pays d’Ouche. Les quelques rivières

pérennes présentent des pertes partielles (Risle) ou totales

(Guiel, Iton, Meuvette…) car elles sont alors en position

perchée par rapport à la nappe de la craie (cf p.19 échanges

nappe-rivière).

À l’est, les hauts bassins de la Drouette et de la Vesgre se situent

dans le massif forestier des Yvelines sur les sables argileux

de Fontainebleau, secteur également parsemé d’étangs et de

petits rus. La Voise draine la nappe des calcaires de Pithiviers,

de moindre puissance que la nappe de la craie.

1 - Géologie et réseau hydrographique

Ph

. 2 - La craie affleure dans la vallée de la Seine, formant de hautes corniches.

18

3 - Facteurs climatiques

2 - Les rivières de Seine-Aval

2 - Physico-chimie des eaux de rivière

Les rivières de la craie, alimentées essentiellement par la

nappe et peu soumises aux aléas du ruissellement, ont une

composition physico-chimique stable et sont naturellement

de bonne qualité. Leur température est peu élevée, avec une

faible amplitude entre l’hiver et l’été (entre 6 et 18 °C) du fait

des apports importants d’eau souterraine dont la température

est voisine de 10°C, de l’écoulement rapide (0.3 à 0.5 m/s) et

de la faible durée du transit entre la source et l’embouchure

(pour les petites rivières du moins). L’écoulement turbulent

en faciès lotique et la température basse favorisent une bonne

oxygénation.

Fraîches, bien oxygénées, bicarbonatées calciques, les rivières

de la craie ont, dans les conditions naturelles et en dehors des

pollutions, de fortes capacités biogéniques. Au voisinage des

émergences de la craie et pour autant que les eaux de nappe

soient exemptes de nitrates et d’orthophospates, les eaux

de rivière ont un niveau trophique faible. Dès qu’elles sont

enrichies en nutriments, leur productivité est forte.

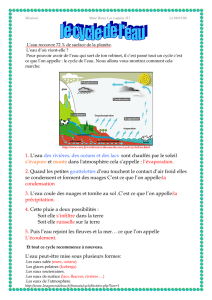

La région doit à son climat océanique des précipitations assez

abondantes et bien réparties (150 à 220 jours par an), avec un

maximum en automne et hiver (60 % de la pluviométrie annuelle

moyenne). Les écarts thermiques sont modérés. La nébulosité

moyenne importante et la douceur des températures limitent

l’évapotranspiration.

La pluie efficace (différence entre les précipitations et

l’évapotranspiration) est donc relativement élevée, proche de

100 % de la pluie incidente en automne et en hiver quand les sols

sont nus, environ 50 % sur l’année. Cette situation moyenne doit

toutefois être modulée. La pointe du Caux, plus directement

exposée aux influences océaniques, est nettement plus arrosée

que le sud du secteur Seine-Aval, où la tendance continentale

s’accuse (plus de 1000 mm de précipitations annuelles à Bolbec

contre 500 mm dans le Drouais). La température jouant dans

le même sens, le bilan en termes de pluie efficace s’étage du

nord-ouest au sud-est selon un gradient ombrothermique assez

accusé, la lame de pluie efficace étant 4 fois plus élevée sur la

pointe du Caux que dans le Thymerais. Ces valeurs moyennes

fluctuent également dans le temps. En période humide (2000-

2001 par exemple), la pluie efficace peut atteindre 2 à 3 fois la

valeur moyenne et approcher zéro en période déficitaire (1975-

1976 par exemple).

Les eaux sont riches en sels minéraux

résultant de la dissolution des carbonates

dans des équilibres complexes, notamment

entre les ions Ca++ (90 à 110 mg/l), CO3

--,

HCO3

- (250 à 320 mg/l), équilibres régis par

le dioxyde de carbone biogénique (photo-

synthèse) et atmosphérique en solution. Sont

présents à l’état de trace dans la nappe de la

craie : F, K, Na, Ptot , NH4+. NO3- est présent de

manière très variable de 0 à 80 mg/l (la limite

pour l’adduction d’eau potable est de 50 mg/l),

ainsi que PO43-(0.02 à 0.2 mg/l), ce qui mon-

tre l’incidence des activités de surface.

Composition moyenne

des eaux de rivière

issues de la craie

Température 12 ° C

HCO3

- 298 mg/l

Ca++ 92 mg/l

pH 7 à 8.5

SiO2

-- 11 mg/l

Conductivité 484 ,us/cm

4 - Ruissellement, infiltration, régime des cours d’eau

La pluie efficace alimente l’hydrosystème continental. Une partie

ruisselle et est collectée en surface par le réseau hydrographique

temporaire ou permanent (fossés, talwegs, rus et cours d’eau),

une autre est stockée dans le sol et constitue notamment la

réserve utilisable par les plantes (RFU de l’ordre de 60 à 90 mm).

Enfin, une partie percole dans le sous-sol et recharge les

nappes. Sur les craies, c’est à dire sur la plus grande partie du

secteur, l’infiltration l’emporte normalement largement sur le

ruissellement (sur un bassin crayeux non perturbé, en moyenne

85 % de la pluie efficace s’infiltre et 15 % ruisselle), avec pour

conséquence un réseau hydrographique sans chevelu, alimenté

essentiellement par le drainage du grand réservoir souterrain

(de l’ordre de 500 000 m3/km2). Toutefois, l’augmentation crois-

sante des surfaces imperméabilisées et l’évolution des prati-

ques culturales modifient les bilans hydriques actuels vers un

ruissellement accentué sur la plupart des bassins (cf. p. 25).

19

La nappe s’écoule au travers de la craie poreuse à des vitesses

de quelques centimètres par heure en suivant la topographie et

fournit la majeure partie du débit des cours d’eau, par diffusion

au travers de la couche d’alluvions plus ou moins perméable

ou par des émergences ponctuelles, sources de débordement

(Crevon, Cailly), vauclusiennes ou artésiennes (Durdent, Eure,

basse vallée de l’Iton). Ce cheminement demande de quelques

semaines à plus d’un an. A cette circulation lente se surajoute

une circulation rapide par le réseau karstique, qui peut faire

gonfler rapidement le débit des sources après un épisode

pluvieux. Mais, globalement, la restitution des eaux météoriques

aux rivières est largement tamponnée, différée et prolongée.

Du fait de la complexité du réseau karstique, les bassins

hydrogéologiques peuvent différer notablement des bassins de

surface. Par le jeu des échanges souterrains, il arrive que des

cours d’eau soient alimentés par des sources dont les débits

sont sans rapport avec la topographie locale. Ainsi la Veules,

petit fleuve de 2 km de long seulement, a un important débit,

pratiquement constant toute l’année : débit d’étiage 480 l/s,

module 520 l/s !

Bassin versant Station de

référence

Pluie

mm

Pluie efficace

mm

Sortie à la station

mm

Avre Muzy 628 133 116

Epte Fourges 764 220 217

Iton Normanville 679 167 112

Risle Pont Authou 755 209 195

L’écart entre la pluie efficace et la sortie mesurée au limnigraphe tient aux incertitudes

et aux exportations hors bassin du fait de l’homme (prélèvement des sources de

l’Avre pour l’alimentation de la région parisienne, estimé à 19 mm) ou aux transferts

souterrains (Risle vers Iton, Iton vers Eure).

Les graphiques comparent les variations d’entrée, de sortie et de stock pour le bassin

de l’Iton à la station limnigraphique de Normanville, qui commande un bassin versant

amont de 1052 km2.

On observe que 1982-1987 a été une longue période de déstockage de la nappe,

les pluies efficaces sont inférieures aux débits sortants. On constate également

un important accroissement des stocks dans les années 1977-1981, puis de 1996 à

2001. La piézométrie a alors atteint des niveaux très élevés, qui se sont traduits

par des débordements de la nappe et la réapparition de ruisseaux dans des vallons

généralement secs.

Données extraites d’une étude menée par le BRGM sur le département de l’Eure.

"ILANHYDRIQUEL)TONÌ.ORMANVILLE

MM

MM

%NTRÏEPLUIEEFFICACEANNUELLE

3ORTIEDÏBITANNUEL

3TOCKAGEANNUEL

2ECHARGEANNUELLEMM

0LUIEANNUELLEMM

RECHARGE

Échanges rivière - nappe

Selon la configuration hydrogéologique, il arrive que la rivière ne draine

plus la nappe mais l’alimente, si son lit n’est pas colmaté. Ce cas est

fréquent dans le Pays d’Ouche.

2 - Les rivières de Seine-Aval

2 - Les rivières de Seine-Aval

20

En raison de son passage sur un sous-sol de nature différente,

la rivière peut devenir perchée. Le cours d’eau n’étant alors

plus alimenté par la nappe, dont il est déconnecté, les débits

sont constants, voire diminuent si le colmatage du lit et des

berges n’est pas suffisant. C’est le cas général à la limite des

départements de l’Orne et de l’Eure : le cours du Guiel est

interrompu sur 3 km, l’Iton devient partiellement souterrain

entre Damville et Glisolles, la Risle peut perdre dans le secteur

de Grosley la moitié de son débit en étiage, ces eaux ressortant

dans le secteur de Beaumont-le-Roger ou vers le bassin de

l’Iton. Sur ces sections de rivière perchées, une attention

particulière doit être apportée aux opérations de curage, pour

ne pas accroître les pertes par un décolmatage intempestif.

Fluctuations saisonnières

La recharge de la nappe se fait généralement d’octobre à

mars par infiltration de l’eau de pluie au travers du sous-sol.

D’avril à septembre, la majorité de l’eau de pluie est absorbée

par la végétation, la nappe n’est plus alimentée, sa hauteur

diminue. Sa décharge continue assure toutefois aux rivières un

débit régulier lentement décroissant, avec un étiage faiblement

marqué, de septembre à novembre généralement, pour autant

que leurs lits soient suffisamment enfoncés pour drainer

effectivement la nappe, et avec des nuances locales.

Le coefficient mensuel de

débit (rapport des débits

moyens mensuels au module)

témoigne aussi de la diver-

sité des régimes. On voit que

sur les rivières de la craie, ce

coefficient reste très proche

de 1, alors qu’il est très va-

riable à Saumont-la-Poterie

dans le Pays de Bray.

5 - Étiages et crues

Les étiages

Sur les rivières de la craie, le soutien de la nappe tamponne

les variations climatiques et assure des étiages peu marqués.

L’étiage peut être sévère pour les rivières ou sections de

rivières qui drainent des nappes de faible puissance (sables

du Perche, sables de Fontainebleau) ou qui sont en position

perchée par rapport à la nappe de la craie, comme les rivières

issues du Perche dans leur traversée du pays d’Ouche

(Risle, Guiel, Charentonne, Iton, Avre). C’est, d’une manière

générale, également le cas sur la partie sud du bassin, où les

précipitations efficaces sont modestes (cf. carte p.18) et où,

en dehors du drain principal, la plupart des talwegs latéraux

sont à sec presque en permanence.

Les très bas débits peuvent provoquer différentes altérations :

échauffement de l’eau, dilution insuffisante des polluants,

eutrophisation, désoxygénation et suroxygénation (par excès

de photosynthèse), atteintes aux biocénoses et stress pour

les peuplements piscicoles. Des mesures de limitation de

l’utilisation de l’eau sont alors nécessaires pour garantir

l’intégrité biologique des milieux (maintien d’un débit réservé).

Dans des biefs artificiels particulièrement concernés par les

bas étiages, le maintien fonctionnel de certains ouvrages peut

être utile pour assurer un niveau d’eau minimal.

Les crues

Trois types de phénomènes, qui peuvent se produire

conjointement, doivent être distingués : les débordements de

nappe, les crues de rivière et les coulées boueuses.

Ph.

3 - L‘Iton sec à Gaudreville-la-Rivière.

Les diagrammes ci-dessus comparent les hydrogrammes d’une rivière de

la craie et d’une rivière du Pays de Bray.

A Gournay-en-Bray, la rivière est alimentée uniquement par les eaux

de ruissellement. La vidange de la nappe d’accompagnement est très

faible et l’action régulatrice de la craie inexistante. L’étiage est sévère

et chaque épisode pluvieux provoque la multiplication du débit par 2

ou 3. Dès l’automne, les mois humides sont marqués par une succession

de crues brutales.

A Touffreville au contraire, la vidange de la nappe est très régulière.

A la reprise des précipitations, la réponse est rapide mais sans accident,

les rapports entre les débits extrêmes n’ont pas dépassé trois.

21

Les débordements de nappe

Après une succession d’années où la recharge de la nappe

est excédentaire, son toit s’élève, ainsi que celui de la nappe

alluviale d’accompagnement qui affleure alors dans les zones

les plus basses. Comme il est illusoire d’espérer se prémunir

contre cet aléa par des endiguements, seule la mise en œuvre

d’une politique de prévention peut limiter les risques.

Le toit de la nappe peut également recouper le lit des vallées

sèches et ainsi alimenter des cours d’eau temporaires. Ce phé-

nomène a pris une grande ampleur entre 1998 et 2001, quand les

nappes ont atteint leur plus haut niveau depuis 50 ans.

Ph. 4 - Écoulement exceptionnel par émergence de la nappe, inhabituellement

haute en 2001, sur le plateau près d’Étrépagny, dans un talweg habituellement

sec.

Ph

. 5 -

A l’entrée de l’agglomération chartraine, la Prairie de Luisant, zone

humide heureusement préservée, joue pleinement son rôle de tampon lors des

crues en stockant un grand volume d’eau.

Les crues de rivière

Les rivières de la craie ont un régime régulier. Les débits de

crue décennale ne dépassent guère 5 fois le module (2.7 pour la

Durdent à Vittefleur, 2.6 pour l’Iton à Normanville). Sur l’amont

des bassins versants de l’Epte, de l’Andelle et de la Risle, ce

rapport peut atteindre 30 à 40, ce qui reste modeste comparé à

d’autres régimes hydrologiques.

Sur les grandes rivières (Eure, Avre, Iton, Risle, Epte, Andelle),

une conjonction d’épisodes pluvieux sur les sous-bassins amont

peut générer une onde de crue et provoquer des débordements

à l’aval. Il est possible d’en limiter les effets par un système

d’annonce de crue optimisant la gestion coordonnée des

ouvrages, et surtout par la création de zones de ralentissement

dynamique ou de stockage dans le lit majeur en favorisant la

rétention partout où elle est possible. Cette approche, qui

demande de relativiser les enjeux locaux pour privilégier

une approche solidaire et de bassin, est encore très rare.

Il est indispensable de poursuivre et de parachever la mise

en place des PPR-inondation et de développer une politique

d’aménagement des lits majeurs visant à identifier, préserver

et restaurer les zones d’expansion des crues.

Le volume et surtout l’intensité des crues tendent à s’accroître du fait

de l’augmentation du ruissellement et de l’accélération des transferts,

imputables au retournement des prairies, à l’imperméabilisation, au

drainage et à la déstructuration croissante des sols. Les temps de

concentration se réduisent et les débits de pointe augmentent. La nappe,

moins bien alimentée, se vidange plus vite. Maintenir fonctionnelles

les zones naturelles d’expansion des crues permet de tamponner et

d’écrêter efficacement les crues.

Crue : Période pendant laquelle un cours d’eau présente des débits très

supérieurs aux valeurs moyennes. Au-delà du débit de « plein bord »,

la rivière déborde de son lit mineur et occupe sa plaine d’inondation,

ce qui est un événement naturel et nécessaire. L’hydrogramme de crue

permet d’interpréter la réponse du bassin relativement à un épisode

pluvieux.

L’intensité d’une crue est déterminée statistiquement par sa période de

retour (crue décennale, vingtennale, cinquantennale, centennale).

2 - Les rivières de Seine-Aval

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%