Progrès en biologie moléculaire et thérapies ciblées : enjeux

ARTICLE ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE DOSSIER

Progrès en biologie moléculaire et thérapies ciblées : enjeux psychiques

Progress in Molecular Biology and Targeted Therapies: the Psychological Challenges

Z. Nevière · P.E. Brachet · F. Joly

Reçu le 2 juillet 2015 ; accepté le 10 octobre 2015

© Lavoisier SAS 2015

Résumé Les progrès en biologie moléculaire et les traite-

ments par thérapies ciblées ont révolutionné la prise en

charge des cancers. Ces traitements diffèrent des chimiothé-

rapies cytotoxiques classiques en agissant sur une ou plu-

sieurs cibles moléculaires impliquées dans l’oncogenèse.

Ces molécules ont des effets secondaires spécifiques, dont

certains peuvent agir sur les fonctions thymiques. Certaines

thérapies ciblées, comme les antiangiogéniques oraux,

engendrent souvent un état de fatigue profond et peuvent

avoir un effet direct sur le psychisme en affectant la cogni-

tion et la mémoire. Des effets secondaires d’ordre psychia-

trique ont aussi été rapportés mais restent anecdotiques.

Délivrées souvent sous forme orale, ces thérapies modifient

l’implication et l’autonomie du patient dans son traitement

ainsi que la représentation qu’il a de sa maladie et peuvent

avoir un retentissement psychique indirect. De même, ces

traitements sont donnés sur de longues périodes, et la gestion

chronique des effets secondaires comme les troubles diges-

tifs et cutanés devient rapidement difficile sur le plan psy-

chologique. Pour un nombre croissant de ces nouvelles thé-

rapies, l’indication de traitement est fondée sur la recherche

d’une anomalie moléculaire qui ne sera retrouvée que pour

un nombre restreint de patients induisant souvent des espoirs

déçus de la part des patients. De manière contemporaine aux

progrès de la biologie moléculaire, les thérapies ciblant des

mutations constitutionnelles impliquent de nouvelles problé-

matiques entrecroisant oncogénétique, nécessité thérapeu-

tique et contraintes techniques. Ainsi, dans ce contexte

scientifique nouveau, le patient est souvent déstabilisé par

un parcours de plus en plus complexe de sa prise en charge.

Mots clés Cancer · Psychologies · Cognition · Anti-VEGF

Abstract Advances in molecular biology and treatment with

targeted therapies have improved treatments of cancers.

These treatments differ from conventional cytotoxic chemo-

therapy by acting as one or more molecular targets involved

in tumorigenesis. These molecules have created new medical

issues concerning their particular impact on the psyche.

Some targeted therapies, such as antiangiogenesis, often

create a deep state of fatigue and can have a direct effect

on the psyche, affecting cognition and memory. Psychiatric

side effects have also been reported but are anecdotal. Often

delivered orally, these therapies alter the involvement and

patient autonomy in its treatment, and the representation he

or she has of his or her disease. Moreover, these treatments

are given over long periods, and chronic management of side

effects such as digestive and skin problems quickly becomes

psychologically difficult. For a lot of these emergent thera-

pies, treatment administration is based on the presence of

molecular alteration that is highlighting only in a small num-

ber of patients, inducing disappointed hopes. Contempora-

rily to advances in molecular biology, therapies targeting

constitutional mutations involve new issues intersecting can-

cer genetics, medical necessity, and technical constraints. So

in this new scientific landscape, patient is often destabilized

by a more and more complex medical management.

Keywords Cancer · Psychology · Cognition · Vascular

endothelial growth factor

P.E. Brachet (*) · F. Joly (*)

Service de recherche clinique,

centre de lutte contre le cancer François-Baclesse,

3, avenue du Général-Harris,

F-14000 Caen, France

e-mail : [email protected].fr,

Z. Nevière (*) · P.E. Brachet · F. Joly

Département d’oncologie médicale,

centre de lutte contre le cancer François-Baclesse,

3, avenue du Général-Harris,

F-14000 Caen, France

e-mail : [email protected]

P.E. Brachet · F. Joly

CHU, côte de Nacre, Caen, France

P.E. Brachet

Inserm U1199, université de Basse-Normandie, Caen, France

F. Joly

Inserm U1086, université de Basse-Normandie, Caen, France

Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213

DOI 10.1007/s11839-015-0539-x

Introduction

Environ 355 350 nouveaux cas de cancers sont découverts

chaque année en France [1]. Même si la survie des patients

s’est nettement améliorée dans les situations de cancers

localisés grâce au dépistage et aux innovations thérapeu-

tiques, le pronostic reste réservé en cas de maladie méta-

statique. Dans ces situations, l’objectif des traitements est

palliatif et consiste en l’allongement de la survie en tentant

de préserver la qualité de vie. Ces dernières années, grâce

aux progrès de la recherche en biologie moléculaire, de

nouveaux traitements ciblés agissant sur des éléments clés

de l’oncogenèse sont apparus. Ces traitements, dont l’uti-

lisation est parfois conditionnée à la présence d’altération/

mutation spécifique, agissent en inhibant des protéines

impliquées dans des processus comme l’angiogenèse, la

prolifération ou la survie cellulaire. Ils ont permis l’amé-

lioration de la survie de patients en situation avancée au

prix de nouvelles toxicités. Cependant, si ces traitements

font naître de nombreux espoirs, ils ont fait apparaître

de nouvelles problématiques, notamment psychiques via

l’apparition de fatigue, de troubles cognitifs, de troubles

de l’humeur, ou en modifiant la représentation qu’ont les

patients de leur maladie.

Ces traitements médicamenteux ciblés ne sont apparus

qu’au dernier quart du XX

e

siècle avec la découverte du tamo-

xifène qui a révolutionné la prise en charge du cancer du sein

métastatique. Les innovations ultérieures sont survenues de

nombreuses années plus tard dans le domaine de l’hémato-

logie. L’ATRA, le rituximab et l’imatinib ont révolutionné la

prise en charge respectivement de la leucémie promyélocy-

taire, des lymphomes B et de la leucémie myéloïde chro-

nique, et restent un standard de traitement.

De nombreuses autres thérapies ciblées ont ensuite été

découvertes (hormonothérapies, anti-VEGF, anti-EGFR,

immunothérapies…) dans des domaines aussi variés que

les cancers hématologiques, du rein, de l’ovaire, de la peau,

etc. Le nom des thérapies les plus utilisées, leurs indications,

leurs principales cibles et leurs principales toxicités sont

reportés dans le Tableau 1. Ces traitements peuvent être

administrés par voie parentérale, mais également par voie

orale, ce qui peut générer des problématiques d’observance.

Ces nouvelles thérapies améliorent le pronostic des

patients, mais ne permettent généralement pas la guérison

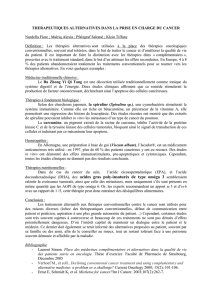

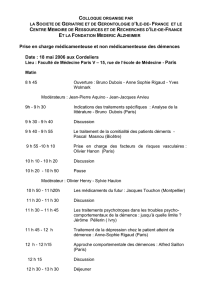

Tableau 1 Nom commercial, Dénomination commune internationnale (DCI), indications, cibles et effets secondaires des principales

thérapies ciblées.

DCI Nom

commercial

Cibles Principales indications Principales toxicités

Trastuzumab Herceptin

®

Anti-HER2 Cancer du sein HER2+ [2],

cancer de l’estomac HER2+,

cancer du poumon HER2+

Troubles cardiaques, allergies

Rituximab MabThera

®

Anti-CD20 Lymphome B Allergies, déficit immunologique

Erlotinib Tarceva

®

Anti-EGFR Cancers bronchiques métastatiques

mutés pour l’EGFR [3]

Atteintes cutanées et les troubles

gastro-intestinaux

Cetuximab Erbitux

®

Anti-EGFR Cancer colorectal métastatique

non RAS muté [4]

Fissures des extrémités, éruption

cutanée, acné

Sunitinib Sutent

®

Anti-VEGF Cancer du rein métastatique,

GIST non résécable [5]

HTA, protéinurie, leucopénie,

anémie, thrombopénie, troubles

thyroïdiens

Vemurafenib Zelboraf

®

Anti-BRAF Mélanome BRAF muté, cancer

bronchique BRAF muté, cancer

de l’estomac BRAF muté

Réactions d’hypersensibilité,

Réactions cutanées, Allongement

de l’intervalle QT

Sorafenib Nexavar

®

C- ou B-Raf, VEGF-R2

ou R3, PDFGβ,Flt3etc-Kit

Cancer hépatocellulaire non

résécable ou métastatique

Toxicités dermatologiques,

Hypertension, Hémorragies,

Infarctus du myocarde,

Allongement du QT

Everolimus Affinitor

®

Anti-mtor Cancer du rein, mélanome…Stomatites, rash, fatigue, diarrhées

Imatinib Glivec

®

Anti-ckit GIST Troubles des phanères

210 Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213

en situation métastatique. Ces traitements ne sont pas

dépourvus de toxicité, autant au niveau somatique que psy-

chique, et leur caractère chronique peut avoir un impact psy-

chologique important.

Impact des thérapies ciblées sur la cognition

et les affects

Troubles cognitifs

Outre de multiples effets secondaires digestifs, cutanés, car-

diovasculaires, les thérapies ciblées peuvent induire des

troubles cognitifs comme cela a déjà été décrit avec la chi-

miothérapie. Ces troubles dénommés chemobrain ou chemo-

fog associent perte de mémoire, troubles de concentration et

peuvent avoir un impact sur la qualité de vie.

De manière analogue, les thérapies ciblées peuvent être

responsables d’une altération des fonctions cognitives ou

de l’apparition de troubles psychiatriques. Ces effets ont

été rapportés avec les antiangiogéniques, mais restent mal-

heureusement mal évalués.

Ces troubles cognitifs seraient induits par l’inhibition du

vascular endothelial growth factor (VEGF) qui joue un rôle

important dans la neurogenèse et la biologie du système ner-

veux central. Ainsi, ces troubles ont été observés avec le

bevacizumab, le sorafenib et le sunitinib [6,7] et pourraient

concerner plus de 30 % des patients.

Troubles thymiques

Des troubles psychiatriques ont été rapportés en relation

avec les thérapies ciblées, mais ils ont été mal explorés.

Cependant, dans les quelques études les rapportant, ils ne

semblent pas fréquents (RCP produits). Un syndrome

dépressif est retrouvé chez 5 % des patients traités par suni-

tinib, dont moins de 0,5 % de dépressions sévères. Cet effet

est peu rapporté pour les autres thérapies ciblées. La physio-

pathologie de cet effet secondaire est mal étudiée.

Des troubles psychotiques ont également été décrits sous

sunitinib mais restent exceptionnels et seraient en rapport

avec une diminution de VEGF au niveau du cortex préfron-

tal comme cela est le cas chez des patients schizophrènes.

Dans l’étude de Noal et al. [Fatigue, quality of life and

cognitive functions in metastatic kidney cancer patients with

antiangiogenic treatment (ESMO 2010) Ann Oncol 21

(Suppl 8): Abstr 950], évaluant les effets cognitifs et psy-

chiatriques du sunitinib chez des patients traités pour un can-

cer du rein, très peu de troubles thymiques avaient été

observés.

Ces troubles psychiques sont difficiles à évaluer pour plu-

sieurs raisons. Premièrement, il peut être difficile de faire la

part des choses entre les troubles cognitifs et psychologiques

liés au caractère chronique et incurable de la maladie, et les

effets psychiques directs des thérapies ciblées. Deuxième-

ment, ces troubles sont mal appréciés par les oncologues

qui se concentrent sur des problèmes plus somatiques. Cela

suggère l’importance de réaliser des études prospectives de

grande échelle pour évaluer ces troubles psychiques chez les

patients atteints de cancer mais également de sensibiliser les

oncologues aux conséquences psychiques de leurs traite-

ments. Troisièmement, les patients sont généralement

enthousiastes à l’idée de bénéficier d’une thérapie ciblée,

ce qui peut masquer ou minimiser certains effets psychiques.

Enfin, même si ce n’est pas spécifique au traitement oncolo-

gique par thérapies ciblées, la survie des patients reste

modeste et ne permet pas d’apprécier correctement les

potentiels effets psychiques à long terme.

Impact psychologique d’un traitement au long

cours

Tout d’abord, de nombreuses thérapies ciblées ont des effets

secondaires somatiques (généraux, digestifs ou muqueux

notamment), dont la chronicité peut avoir un impact réel

sur le psychisme des patientes. Pour exemple, certaines

molécules peuvent entraîner des diarrhées ou des mucites,

dont la prise en charge spécialisée permet d’atténuer l’inten-

sité. D’autres toxicités comme la fatigue sont majorées par le

traitement ciblé, ce qui a un fort impact psychologique sans

que des traitements symptomatiques efficaces puissent être

prescrits. La fatigue est d’ailleurs une cause fréquente d’arrêt

de traitement par les patients. Ces manifestations peuvent

entraîner après plusieurs semaines une lassitude du patient

vis-à-vis de ce traitement, voire se compliquer par l’appari-

tion de symptômes de tonalité dépressive ou d’une négli-

gence. Ils sont souvent à l’origine de négociation d’arrêt ou

de pause thérapeutique par le patient.

Ces effets psychologiques sont à dépister rapidement afin

de ne pas altérer la qualité de vie du patient de manière trop

importante et pour pouvoir garder une adhésion au

traitement.

Observance reflet du vécu existentiel de la maladie

En augmentant la survie globale, les différents traitements et

notamment les thérapies ciblées transforment l’image du

cancer de maladie foudroyante à une maladie chronique.

En effet, les thérapies ciblées sont, pour une majorité, utili-

sées par voie orale : voie préférée dans 90 % des cas [8] par

les patients lorsque le choix se présente. Ce schéma théra-

peutique incite le patient à se responsabiliser et à devenir

plus acteur de sa prise en charge. Il éloigne aussi les patients

des structures hospitalières et de l’autorité médicale.

Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213 211

Ces deux changements principaux influencent les phéno-

mènes dits de coping.Lecoping correspond aux différents

phénomènes émotionnels et d’adaptation de l’individu qu’u-

tilise le patient pour appréhender un facteur de stress. Ils

entraînent des modifications du comportement du patient

qui devient plus évitant face à sa maladie et au monde médi-

cal ainsi que les représentations qu’il a de sa maladie.

Cependant, l’observance, résultant du « vécu existentiel

de la maladie » [9], varie de manière inversement propor-

tionnelle à cet épuisement thérapeutique et cette négligence.

Peu d’études relatent l’observance des thérapies ciblées.

Waterhouse et al. [10] montrent une observance supérieure

à 95 % pour le tamoxifène. Néanmoins, Bleret [11] note une

décroissance de l’observance en fonction du temps de traite-

ment. Actuellement, des schémas de traitements séquentiels/

intermittents sont de plus en plus évalués pour préserver la

motivation des patients sans pénaliser leur survie.

Impact social des thérapies

En plus de modifier les représentations internes des patients

et selon notre propre expérience, les thérapies ciblées à tra-

vers leur administration orale changent aussi la représenta-

tion du cancer pour les proches des patients. Soigner un can-

cer comme on soignerait une hypertension, par comprimés,

tend à minimiser la gravité de la maladie, en ne poussant pas

le patient ou sa famille vers les questionnements sur le pro-

nostic. Et pourtant, ce questionnement paraît souvent exis-

tentiel pour le cheminement intellectuel du patient et de ses

proches.

Ces thérapies sont utilisées à différentes étapes de la prise

en charge du patient. Mais c’est lorsqu’elles arrivent en

deuxième partie, voire en fin de parcours, que cette remise

en question, notamment nécessaire lorsque arrive l’arrêt des

soins puis la fin de vie, est moins anticipée par le patient et sa

famille. La prise de conscience de la gravité de la situation

est alors plus brutale et plus difficilement acceptable.

Dans ce même sens, lorsque la maladie évolue, que l’au-

tonomie des patients se dégrade, les visites régulières dans

des services hospitaliers de jour ou de semaine du fait de

traitements intraveineux permettent des évaluations plus sys-

tématiques et plus rapprochées du patient par les différents

corps médicaux et paramédicaux (médecins, infirmières,

aides-soignants, assistants sociaux, psychologues…). Ces

différents temps sont réduits lorsque les patients sont vus,

de manière plus espacée par un médecin, seulement en

consultation.

Par ailleurs, la prise de traitements oraux facilite l’organi-

sation de vie du patient. Lorsque les effets secondaires ne

sont pas trop importants, une reprise du travail à temps plein

ou à temps partiel peut être envisagée. Cette demande, par-

fois spontanée de la part de patients, utilisant le travail

comme échappatoire psychologique, est plus difficilement

envisagée par une partie des patients, tirant secondairement

bénéfice du statut de « malade chronique ».

Génétique constitutionnelle comme cible

thérapeutique et conséquence

Plus récemment, de nouvelles problématiques entremêlant

intérêt thérapeutique et oncogénétique sont apparues. Par

exemple, l’arrivée sur le marché depuis fin 2014 des nou-

velles molécules anti-PARP, comme l’olaparib, dans le trai-

tement des cancers de l’ovaire en rechute présentant une

mutation somatique et/ou germinale du gène BRCA, repré-

sente une amélioration thérapeutique sans précédent dans

cette localisation [12].

Dans cette situation, il est nécessaire de réaliser rapide-

ment une enquête génétique afin de déterminer si la présence

de la mutation n’est présente uniquement au niveau soma-

tique ou aussi au niveau constitutionnel. Un dilemme appa-

raît alors entre bénéfice thérapeutique et devoir d’informa-

tion rapide et urgent sur les risques personnels et familiaux

du fait d’une mutation. La consultation d’oncogénétique

nécessitant temps et réflexion du fait de toutes les implica-

tions psychologiques internes et intrafamiliales qui en

découlent : culpabilité, choc comparable à l’annonce d’un

cancer.., contraste avec la nécessité d’une mise en place

rapide d’une thérapie anticancéreuse.

L’impact psychologique de ces thérapies ciblées touche

alors non seulement les patients, mais aussi leur famille proche.

Implication psychologique des contraintes

techniques

Dans ce contexte où la génétique, qu’elle soit constitutionnelle

ou somatique, prend une part importante dans la prise en charge

thérapeutique des patients en conditionnant l’accès à certains

traitements, le nombre de demandes d’analyses explose.

Avec cette augmentation, les plateformes techniques de

génétique doivent répondre de plus en plus rapidement à

des demandes de recherches mutationnelles hétérogènes

pour un nombre croissant de patients. Mais les capacités

des plateformes en termes de main-d’œuvre, de financement

ou de technique ne se développent pas aussi rapidement.

Une recherche mutationnelle peut prendre de quelques

jours à plusieurs mois, en fonction de la nature de la recher-

che, de la disponibilité des techniques nécessaires et du flux

de la demande.

Les patients ne sont pas informés de ces délais techniques

avant d’y être confrontés. Ces délais restent mal acceptés,

créant un stress psychologique et une anxiété importante.

De plus, l’image futuriste des recherches biomoléculaires

entraîne une attente importante de la part du patient : d’une

212 Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213

part, l’impression d’être pris en charge de manière person-

nelle, en ciblant « leur » maladie, d’autre part l’impression

d’accéder à des thérapies d’allure plus innovante et efficace.

Malheureusement, tous n’accèdent pas à ces traitements,

et leur efficacité n’est pas toujours optimale. L’adhésion aux

traitements plus « classiques » est alors mise en cause, dété-

riorant ainsi la tolérance et l’espoir du patient vis-à-vis de

celui-ci.

Conclusion

Les thérapies ciblées ont donc un impact direct et un impact

indirect sur la psyché du patient. Troubles cognitifs, troubles

thymiques, mais surtout fatigue ponctuent la vie des patients

sur des périodes de traitement de plus en plus longues. Néan-

moins, ces traitements ont des conséquences sur le vécu des

patients vis-à-vis de leur maladie, ce qui peut influer sur leur

observance et leur adhésion aux soins. Ces phénomènes doi-

vent être connus et anticipés pour éviter en outre l’inobser-

vance thérapeutique, mais également pour rester en phase

avec une maladie qui reste grave.

Au-delà de ces effets psychologiques, les effets directs sur

la cognition et/ou le comportement doivent être mieux

explorés afin d’améliorer les connaissances sur ce sujet mais

également afin de mieux ajuster nos traitements.

Au-delà de l’aspect du médicament en lui-même, de la

prise en charge oncogénétique et de ses limites techniques

naît une anxiété importante.

Et alors que nos connaissances commencent à évoluer

pour les thérapies ciblées, un nouveau type de traitement

émerge déjà, avec de nouveaux effets secondaires, de nou-

velles nécessités techniques et de nouvelles implications

psychiques pour le patient : l’immunothérapie.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens

d’intérêts.

Références

1. Institut national du cancer (2013) Les cancers en France

édition 2013

2. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al (2001) Use of chemo-

therapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic

breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med 344:783–92

3. Herbst RS, Prager D, Hermann R, et al (2005) TRIBUTE: a

phase III trial of erlotinib hydrochloride (OSI-774) combined

with carboplatin and paclitaxel chemotherapy in advanced non-

small-cell lung cancer. J Clin Oncol 23:5892–9

4. Bokemeyer C, Bondarenko I, Makhson A, et al (2009) Fluorou-

racil, leucovorin, and oxaliplatin with and without cetuximab in

the first-line treatment of metastatic colorectal cancer. J Clin

Oncol 27:663–71

5. Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al (2007) Sunitinib versus

interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med

356:115–24

6. Van der Veldt AM, van den Eertwegh AJM, Hoekman K, et al

(2007) Reversible cognitive disorders after sunitinib for advanced

renal cell cancer in patients with preexisting arteriosclerotic leu-

koencephalopathy. Ann Oncol 18:1747–50

7. Mulder SF, Bertens D, Desar IME, et al (2014) Impairment of

cognitive functioning during sunitinib or sorafenib treatment in

cancer patients: a cross sectional study. BMC Cancer 14:219

8. Liu G, Franssen E, Fitch MI, Warner E (1997) Patient preferences

for oral versus intravenous palliative chemotherapy. J Clin Oncol

15:110–5

9. Duverger (2015) Observance, adolescence et maladie chronique :

la place du psychiatre [Internet, cited 2015 Jun 17]. Available

from: http://psyfontevraud.free.fr/pedopsychiatrie/journees-ado-

lescent/actes2002.pdf#page=45

10. Waterhouse DM, Calzone KA, Mele C, Brenner DE (1993)

Adherence to oral tamoxifen: a comparison of patient self-

report, pill counts, and microelectronic monitoring. J Clin Oncol

11:1189–97

11. Bleret V (2015) L’observance au traitement de longue durée : le

cas particulier de l’hormonothérapie adjuvante du cancer du sein

[Internet, cited 2015 Jun 17]. Available from: http://orbi.ulg.ac.

be/bitstream/2268/73647/1/adherence%20to%20long-term.pdf

12. Oza AM, Cibula D, Benzaquen AO, et al (2015) Olaparib com-

bined with chemotherapy for recurrent platinum-sensitive ovarian

cancer: a randomised phase 2 trial. Lancet Oncol 16:87–97

Psycho-Oncol. (2015) 9:209-213 213

1

/

5

100%