La decomposition du christianisme maurice bellet

1

La décomposition du christianisme

Il arrive aux chrétiens de s'interroger sur ce qu'ils croient, et parfois jusqu'au saisissement.

Comment, par exemple, croire encore à l'enfer ? On n'en parle même plus. « Nous irons tous au Paradis ».

Mais ôtez l'enfer, le reste suit. Le Jugement - le terrible jugement - disparaît ou n'est plus qu'une formalité. Si

tout le monde est acquitté, on n'a plus rien à craindre. Mais en ce cas, le péché perd toute gravité. Ou plutôt,

elle devient celle d'une maladie, d'une errance, d'une détresse qui méritent soin et compassion. Le châtiment ne

s'exerce qu'en ce monde et il se doit le plus possible d'être thérapeutique.

Et pourquoi la mort du Christ ? Pour réparer l'offense faite au Tout–Puissant ?

Mais comment l'offense pourrait-elle l'atteindre, dans sa toute-puissance et sa solitude éternelle ?

Et que signifie d'aller jusqu'au bout du monde prêcher l'Évangile à des gens qui s'en passaient fort bien?

Si jugement, sacrifice, mission en sont là, tout le reste en pâtit. C'est comme si tout l'édifice s'effondrait.

Protestation des chrétiens. Bien sûr, une adaptation est nécessaire. Bien sûr il faut quitter ces images de l'enfer,

du sacrifice, de la mission, et plus encore ces théorisations prétendument dogmatiques qui donnaient à ces

thèmes-là une rigidité insupportable. Quittons ce qu'il faut quitter, disent-ils. L'essentiel reste sauf. Il est tout

entier du côté d'une foi heureuse, débarrassée des vieilles peurs, des illusions pieuses, des controverses

meurtrières.

La foi ne craint plus la modernité. Elle y trouve comme une jeunesse nouvelle. L'Évangile, la liturgie, une

morale ouverte à la psychologie, une dogmatique qui ose intégrer ce que l'exégèse ébranle des vieux clichés,

tout signifie le renouveau. L'Église se refait une santé (Le pape François !).

Certes, il y eut des temps mauvais ; ces moments du XXe siècle, en particulier, où se firent tant de

départs : fidèles, prêtres, théologiens quittaient l'Église et la foi, et parmi les gens les plus estimables et en

grand nombre, véritable hémorragie ! C'est une période qu'on préférerait oublier et qu'en fait on oublie. Sans

doute, il y a un rétrécissement statistique assez impressionnant : du côté des fidèles, des prêtres ou des

pasteurs, des vocations (comme on dit). Mais le plus gros de la crise est passé, ceux qui devaient partir sont

partis. Le climat est différent.

Cette vue réjouissante est un déni, un refus de voir la réalité. Inconscient, sans doute. Ce n'est pas plus

gai pour autant.

Protestation. C'est là une vue bien pessimiste et bien partielle. C'est mépriser tous ces croyants qui n'ont

peut-être pas les belles supériorités de l'esprit critique, mais qui ont assez profondément la foi, l'espérance et la

charité pour mériter un brevet d'authenticité. C'est méconnaître le travail immense fait en particulier par les

exégètes pour précisément dégager la foi des représentations, des pratiques, des théories où elle s'est en

quelque sorte engluée. Qu'on ne parle plus de l'enfer est un progrès. Cela n'empêche pas de prendre tout à fait

au sérieux l'appel à la conversion de l'Évangile ou de constater comment l'enfer habite déjà ce monde-ci.

2

Le débat peut continuer. Mais la question demeure : est-on vraiment, en fin de compte, dans un moment

de décomposition du christianisme ? Ce qu'il en reste est-il condamné à se défaire ou voit-on la possibilité, la

présence d'un élan retrouvé ? Peut-être faut-il dépasser le simple constat d'une situation actuelle pour voir dans

quel processus le christianisme est engagé.

Premier point : il faut s'entendre sur ce qu'on appelle christianisme. Ce qui est apparu avec Jésus et ses

disciples a eu, dans la culture et dans la société, une influence incontestable et immense. Même ses

adversaires en dépendent. Et même ceux que les croyances chrétiennes laissent tout à fait indifférents peuvent

admirer Rembrandt et les cathédrales, citer Saint Augustin ou Jean de la Croix. Mais ils sont dehors. Dedans

sont ceux qui croient en Jésus-Christ, en le Dieu de l'Évangile, à l'Église ou pour le moins à la communion. Ce

sont ceux-là qui nous intéressent ici. Leur nombre se réduit, on le sait, mais ce n'est pas le plus grave !

À ce rétrécissement s'ajoute la décomposition dont la disparition de l'enfer était un symptôme (ambigu,

j'en conviens). Il existe bien un effet de stabilisation : c'est ce qui s'opère dans le tri décrit plus haut. La foi

chrétienne s'adapte, comme on dit. Mais quel sera le critère du tri ? Qui en décidera? La responsabilité est

grande en un tel choix. Car il ne s'agit pas du marginal ou du secondaire, mais de ce qui, de proche en proche,

touche au cœur de la religion chrétienne. C'est un processus qui la décompose, comme lorsqu'on tire le fil d'un

chandail : tout vient. Confier la responsabilité aux autorités de l'Eglise, c'est supposer que leur pouvoir est

incontesté ; malheureusement, c'est justement l'un des points où la contestation est la plus vive.

Glissade. On a vu la critique biblique, l'œcuménisme, la réforme liturgique, les droits de l'homme entrer

dans l'espace chrétien et le théologien y travailler. Mais après quels conflits, quelles condamnations ! En

revanche (pense-t-on) les bastions essentiels de la foi demeurent inentamés : dogmes, moral, liturgie. C'est

estimer que le processus s'est arrêté de lui-même, comme si la cause du processus avait disparu.

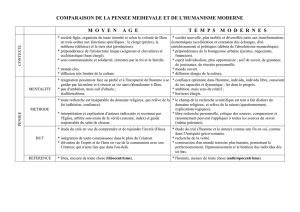

Mais quelle est-elle ? Ou plutôt : quelles sont-elles ? Il y en a de visibles et suffisamment connues. C'est,

bien entendu, les malheurs et défaillances de l'Église, dans son histoire et maintenant. C'est le décalage

culturel grandissant entre le langage archaïque de la religion et celui qu'on peut parler aujourd'hui. C'est, plus

profondément, un écart de pensée entre ce qui prolonge le Moyen Âge - ce temps rêvé de la chrétienté

triomphante - et ce que la modernité nous impose. Et c'est particulièrement sensible quant à ces deux piliers de

la foi traditionnelle : la majesté divine et la vie éternelle. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans la mentalité ambiante,

qui peut finir par atteindre les chrétiens eux-mêmes ?

Dieu y est pensé sur le modèle des Pouvoirs qui, dans le monde archaïque, sont censés gouverner le

Ciel et la Terre. Et plus la notion de Dieu progresse, se dégageant de l'idolâtrie jusqu'au monothéisme le plus

intransigeant, plus ce modèle redoutable paraît convenir à Dieu. Le voici unique, tout-puissant, infiniment digne

d'être aimé, vénéré, obéi ; finalement ce Dieu qu'on dit Amour absorbe tout, son Amour est notre malheur.

Schème connu mais qui, hélas, peut tristement s'illustrer, hier et encore aujourd'hui.

Ce n'est pas l'existence de Dieu qui fait vraiment question. Le Dieu de Spinoza ou celui de Plotin n'ont

plus ces dispositions fâcheuses. Il s'agit bien du Dieu chrétien. Mais à partir de là, tous ce qui trouvait en Dieu

fondement et justification - le sacrifice, la rédemption, la foi elle-même - glisse dans l'irréalité, ou pire : ce Dieu

de majesté devient odieux aux hommes, qui lui préfèrent leur liberté.

3

Même malheur pour la vie éternelle. Voici que la vie d'ici-bas n'est que passage et qu'elle va, par-delà la

mort, vers ce moment extrême du jugement : notre destinée sera joie ou perte éternelles. Mais cette aventure

suppose un paysage qui a disparu. L'astrophysique renvoie parmi les fantasmes épuisés ces images-là.

Ajoutons qu'avec la perspective de la damnation menaçante, elle ajoute une touche de noirceur à la divine

Majesté.

Double aspect du processus : c'est affaire de choix et de constats, l'un renforçant l'autre. Ce qui nous

est proposé comme mode d'existence (morale, spiritualité, etc. - et droit canon !) paraît alors comme un refus,

un rejet de la condition humaine, de ce qu'elle peut offrir de bon ; et à partir de croyances devenues obsolètes.

On peut encore en donner deux ou trois exemples particulièrement vifs aujourd'hui.

Ce qu'il advient du Credo. Ses affirmations deviennent incroyables et même, ce qui est plus grave,

impensables. Il n'y a plus à s'y opposer, à les arranger, à les réinterpréter. C'est mort. De plus, ce qui paraissait

au cœur de la foi, l'amour, l'agapè n'est même pas cité dans le Credo. Étrange absence ! Le christianisme perd

ce qui pouvait encore en subsister : une morale ou un idéal de fraternité entre les humains.

Ce qu'il advient de la morale sexuelle. Elle paraît, nouvelle étrangeté, l'ultime bastion de la résistance

doctrinale. Ailleurs, il peut se faire des concessions ; là-dessus, non. Pourquoi ? Serait-ce l'aveu involontaire

que cette morale répressive est le verrou qui maintient tout le reste ? Et qu'à libérer la sexualité, morale et

dogmatique perdraient toute efficacité dans ce qui fait le réel de la vie ?

Le rite se meurt. Il est déserté. Là où il subsiste, c'est trop souvent un mélange de pratiques épuisées et

d'adaptations qui ne font qu'en révéler l'usure.

Si l'on en vient là, la stabilisation évoquée plus haut devient intenable. Elle apparaît comme une sorte de

schizophrénie. Le chrétien qui veut « garder la foi » maintient à bout de bras le contenu des croyances qui lui

parait indispensable ; mais ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il pense se détache de plus en plus de ce noyau de

croyance. Et ses enfants, assez souvent, lui montrent où il va : vers une liquidation croissante de ce qui restait

(mot terrible !) du christianisme.

Toutefois, ce qui le protège de cette défaite, c'est l'inconscience où il demeure du processus. Ou, s'il

apparaît, nouveau déni ou abîme de perplexité. Alors, démarche héroïque : ne pas freiner le processus, aller au

bout. Faire du tri, pour en garder les bons morceaux : c'est tout ce qui doit changer. C'est comme si s'opérait un

renversement : on ne part plus de l'état actuel de la religion chrétienne pour la rendre compatible avec la

modernité. On part de la modernité, c'est-à-dire de ce que nous sommes, pour voir si et comment la foi

chrétienne peut s'y exprimer, s'y penser, y agir.

Scandale pour bien des chrétiens qui se croyaient « avancés » : ils y voient une perte de la foi. C'est le

risque, en effet. Mais la logique du processus ne mène-t-elle pas jusque-là ? À fuir ce risque, ne risque-t-on pas

d'enfermer la foi dans une religion qui se condamne elle-même à disparaître ?

Mais il apparaît, alors, que la cause du processus n'est pas ce que sans doute on croyait. On la pensait

extérieure : pression d'une pensée moderne devenue hostile à la foi avec, bien entendu, des effets au-dedans

des croyants. Mais voici que la cause apparaît interne : c'est un mouvement de la foi elle-même, quand le

croyant ne peut se résigner à son irréalité croissante. Le processus paraît donner raison aux traditionalistes,

4

voire aux intégristes quand ils refusent absolument de s'engager sur cette pente. De leur point de vue, ils ont

tout à fait raison. Si votre objectif est de protéger la foi contre ce qui risque de la détruire, alors maintenez la

religion dans la religion, c'est son lieu. Ailleurs elle se perd.

L'ennui, c'est donc que le processus n'était pas ce que la foi subissait, c'est ce qu'elle voulait. Le

croyant, par décision, par lucidité veut que la foi ne soit plus un reste, même vénérable, mais ce qui maintenant

témoigne d'une puissance de vie qu'il est urgent de re-susciter dans le monde tel qu'il est. Autrement, c'est

s'enfermer encore dans le déni, c'est refuser de voir que la foi meurt de la prétention à la garder intacte, hors

des combats pour la vérité qu'elle a précisément à livrer.

Soit. Mais en ce cas que faut-il au processus pour réellement surmonter ce qu'il risque d'engendrer? Si

l'on ne peut répondre à cette question, ce qu'on appelait foi se dissout dans ce qui devait la sauver. Phase

terminale : voilà ce que serait l'état de la religion chrétienne. On en est aux soins palliatifs.

La description que je viens de faire peux être contestée de toutes les façons. Qui concerne-t-elle ? En

quels pays ? Europe et Canada francophone ? Mais le reste du monde ? Et ne s'agit-il pas d'une catégorie

particulière ? D'une génération dont les façons de penser sont étrangères à la jeunesse actuelle ? Et n'est-ce

pas une méconnaissance caricaturale de ce qui est, profondément, la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens ?

Il y a bien d'autres situations que celle que j'ai évoquée. Toutefois, là où la décomposition est en cours, il

est urgent de la constater au nom de la foi elle-même, qui s'accommode bien mal du mensonge ou de

l'inconscience. Il convient, à ceux et celles qui croient, d'avoir foi dans la foi - si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est

sans doute ouvrir un chemin que je n'ai même pas esquissé ici. Mais il n'aura chance d'aboutir ou plutôt

d'avancer que si l'on ne commence pas par une précipitation rassurante vers des solutions toutes préparées.

À suivre.

Maurice Bellet

17 janvier 2016

(J'ai parlé des chrétiens. Mais sont-ils les seuls à connaître ce genre d'aventure ?)

1

/

4

100%