III. La cinétique du mouvement

LES ACTIVITES MOTRICES

I. Le tonus musculaire

- Le tonus est l’état de tension dans lequel se trouve un muscle au repos, et qui va disparaitre

(pour 90%) lorsqu’on sectionne le N. moteur de ce muscle.

- Les 10% restants sont dues aux propriétés viscoélastiques du muscle.

- La majorité de l’origine du tonus musculaire est donc non pas dans le muscle mais dans le

système nerveux. Des troubles nerveux sont donc à l’origine d’une modification de ce tonus :

o Majoration : hypertonie.

o Diminution : hypotonie.

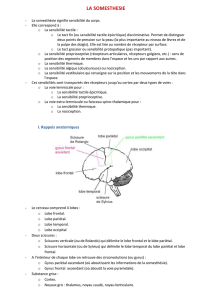

1. Les circuits nerveux qui sous-tendent le tonus musculaire

- Le reflexe myotatique est un des éléments fondamentaux qui sous-tend le tonus musculaire.

Circuit médullaire segmentaire :

- Un motoneurones α innerve plusieurs fibres musculaires : unité motrice.

- Les fuseaux neuromusculaires envoient des informations par des fibres IA aux motoneurones α

(en passant par la racine postérieure de la moelle épinière).

- Les motoneurones γ permettent de modifier la sensibilité des fuseaux neuromusculaires.

- D’autres informations passent par la racine postérieure :

o Afférences cutanées, articulaires et tendineuses.

o Ces informations passent pas des interneurones (Réseau d’interneurones : RIN).

o Ce RIN est à l’origine de fibres nerveuses qui peuvent être excitatrices ou inhibitrices sur

les motoneurones α et motoneurone γ.

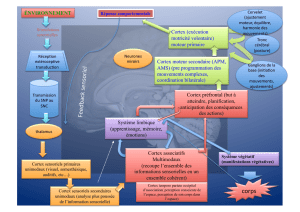

Contrôle par les centres supérieurs :

- Contrôle présent dans les hémisphères cérébraux ou dans le tronc cérébral.

- Faisceau pyramidal :

o Il contrôle l’activité des motoneurones α.

o Il a une activité même en dehors de tout mouvement.

o Il envoie également des informations sur les interneurones.

- Faisceau vestibulo-spinal :

o Agit directement sur des motoneurones α, ou le plus souvent via le RIN (activité

excitatrice ou inhibitrice).

o Vient du tronc cérébral.

- Faisceau réticulo-spinal :

o Agit sur le RIN (activité excitatrice ou inhibitrice).

o Venant du tronc cérébral.

- Faisceau rubro-spinal (venant du noyau rouge).

o Vient du tronc cérébral.

o Agit sur le RIN (activité excitatrice ou inhibitrice).

2. Lésions

a. Section de la racine postérieure

- Exemple : retrouvé dans une hernie discale.

- Perte du reflexe myotatique.

- Le neurone IA n’est plus actif sur le motoneurone α qui n’exerce donc plus son action.

- Il y a une hypotonie musculaire.

b. Section médullaire

- Exemple : retrouvé dans les accidents de la route.

- On supprime le contrôle de voies descendantes supérieures.

- A la période aigue on observe une hypotonie musculaire majeure (donc la somme des voies

descendantes est plutôt excitatrice).

- Si la section n’est pas complète le patient peut récupérer (avec un syndrome pyramidal : tonus

pathologique).

c. Section des pédoncules cérébraux : décérébration

- Exemple : retrouvé dans les traumatismes crâniens.

- Les muscles ne sont plus qu’en relation avec le tronc cérébral et la moelle épinière.

- Il n’y a plus de contrôle des hémisphères cérébraux.

- Cette décérébration se traduit par une hypertonie musculaire en extension.

- Le tronc cérébral contient la réticulé :

o Projette sur les hémisphères cérébraux. En retour les hémisphères cérébraux projettent

sur la réticulée de manière inhibitrice ( boucle).

o Envoies des fibres dans les faisceaux réticulo-spinaux qui projettent de façon excitatrice

sur les motoneurones γ.

- L’hypertonie en extension est expliquée :

o Perte de l’inhibition de la réticulée par le cortex qui entraine une hyperactivité

réticulaire.

o Hyperactivité réticulaire entraine une hyperactivité γ.

o Les motoneurones γ vont aller excités les fuseaux neuromusculaires.

o Les fuseaux neuromusculaires par les inférences IA activent les motoneurones α.

o Cette hypertonie touche surtout les muscles extenseurs :

o La répartition des fuseaux neuromusculaires n’est pas la même dans tous les

muscles.

o Les muscles extenseurs, qui permettent de lutter contre la pesanteur,

contiennent plus de fuseaux neuromusculaires que les muscles fléchisseurs.

II. Les activités posturales

- La posture est la fixation de l’ensemble musculo-squelettique dans une attitude donnée, qui peut

être caractéristique de l’espèce.

- Cette posture doit être en équilibre afin notamment de pouvoir réaliser des actes moteurs

cinétique.

- Le contrôle sensoriel de l’équilibre est réalisé par deux types de mécanismes :

o Un contrôle continu.

o Un contrôle discontinu déclenché par des perturbations rapides qui sont à l’origine

d’ajustements posturaux stéréotypés.

- Les trois types d’informations sensorielles utilisées par le SN pour l’équilibre sont :

o Des informations vestibulaires.

o Des informations visuelles.

o Des informations somesthésiques (principalement toutes les informations

proprioceptives).

- Référence : centre d’équilibre se projette sur le trigone de sustentation.

- Exemple de posture (sigma).

- Réaction posturales phasiques :

o D’une part innée (liée au génome).

o D’autre part acquise par l’expérience.

- Schéma corporel : image du corps qui implique des informations à la fois mécanique et à la fois

métrique.

- Motricité du nouveau né (0 à 30 jours de vie):

o Uniquement des reflexes innés, pas encore de réactions posturales acquises.

o Ces reflexes sont donc plus facilement observable.

1. Réaction d’adaptation statiques

- Certaines réactions d’adaptation statiques :

o Certaines sont localisée (exemple : reflexe myotatique).

o Certaines sont généralisées, on en ditingue deux grands types :

o Selon qu’elles sont déclenchées par les récepteurs vestibulaires.

o Selon qu’elles sont déclenchées par les récepteurs musculaires du cou.

a. Réaction d’adaptation statique localisée

- Implique simplement une petite partie des muscles (exemple : uniquement les muscles de la

jambe).

- Le processus le plus simple d’adaptation statique localisée est le reflexe myotatique.

- Exemple: reflexe myotatique du muscle surral.

o Flexion de la cheville sous l’effet du poids.

o A l’origine d’un étirement du triceps sural.

o En réponse ce muscle s’étire par un reflexe sural participe au redressement, aide à

tenir debout.

- La réaction de soutien :

o Observable chez le nouveau né, on pose sa voute plantaire sur la table d’examen.

o Petit à petit on allège ce maintient de telle façon que le poids de l’enfant appuie sur la

jambe.

o Ca déclenche la réaction de soutien : le nouveau-né redresse sa jambe.

o En effet il y a une flexion cheville entrainant reflexe myotatique triceps surral et une

flexion hanche entrainant reflexe myotatique quadriceps fémoral.

b. Réaction d’adaptation statique généralisée

D’origine cervical

- Ce sont des réactions d’origine cervicale : articulaire, musculaires, etc.

- Il existe beaucoup de récepteurs dans cette région à l’origine d’une information proprioceptive

très importante.

- Chez le chat on a décrit les reflexes de Magnus.

o Posture naturelle du chat sur quatre pattes.

o Une flexion dorsale de la tête du chat (passive) entraine une redistribution du tonus et

modifie la posture du chat (chat assis) :

o Hypertonie des muscles extenseurs du train avant.

o Hypertonie des muscles fléchisseurs du train postérieur.

o Une flexion antérieure de la tête du chat (passive) entraine une redistribution du tonus

et de modifie la posture du chat (chat qui lape son lait) :

o Hypertonie des muscles fléchisseurs du train avant.

o Hypertonie des muscles extenseurs du train postérieur.

- Ces réactions persistent chez un animal à qui on a détruit les deux appareils vestibulaires :

o Montre que ces informations ne sont pas d’origine vestibulaire.

o Confirme que ces réactions sont d’origine proprioceptive à partir des muscles du cou.

- Chez l’homme une étude neurologique a été faite chez des sujets avec les deux appareils

vestibulaires détruits (exemple : otite mastoïdite destruction vestibule) :

o Mouvement passif de la tête : enregistrement du tonus musculaire.

o Flexion dorsale de la tête : renforcement du tonus des muscles extenseurs des membres

supérieurs et inférieurs.

o Flexion ventrale de la tête : renforcement du tonus des muscles fléchisseurs des

membres supérieurs et inférieurs.

o Tourne la tête ou penche la tête vers la droite :

o Renforcement du tonus des muscles extenseurs du côté homolatéral.

o Renforcement du tonus des muscles fléchisseurs du côté controlatéral.

- L’examen neurologique du nouveau-né illustre ces réactions (preuve de l’origine génétique de

ces reflexes) :

o La tête part en arrière doucement entraine un reflexe de Monro (hyperextension des 4

membres).

o La tête tourne rapidement vers la droite entraine une adaptation posturale.

D’origine vestibulaire

- Information venant des faisceaux vestibule spinaux.

- Position debout : les informations vestibulaires ont tendance à renforcer le tonus des muscles

fléchisseurs.

- Position couchée : les informations vestibulaires se répartissent pour influencer de manière égale

les muscles extenseurs et fléchisseurs.

- Position tête en bas (poirier) : les informations vestibulaires ont tendance à renforcer le tonus

des muscles extenseurs.

- Pour prouver que ces réactions sont d’origine vestibulaire et non proprioceptive :

o Chez l’animal on coupe de C1 à C4.

o Chez l’homme on lui met une minerve.

- Un homme avec une minerve (pas de mouvement de la tête possible réaction d’origine

vestibulaire uniquement) est à quatre pattes sur une plate forme :

o Bascule de la table de la droite donc axe de la tête bascule vers la gauche entraine

une redistribution du tonus avec renforcement des fléchisseurs homolatéraux (gauche)

et des extenseurs controlatéraux (droite).

o ...

- Pour aboutir à l’absence de modification au niveau des membres :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1

/

25

100%