Anticorps monoclonaux comme substances thérapeutiques

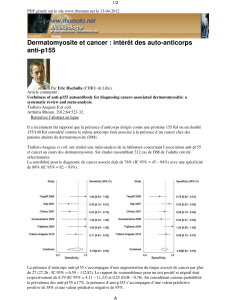

Introduction

Le potentielthérapeutique des anticorps comme

«magicbullets» avait déjà été décritpar PaulEhr-

lichen1908. En 1975, Köhler et Milstein ont réussi

àfabriquer des anticorpsmonoclonauxàl’aide

de la techniquedel’hybridome. Au cours des

25 dernières années, les techniques de biologie

cellulaireetmoléculairesesont affinées, si bien

qu’ilest devenu possible aujourd’huidefabri-

quer des quantités pratiquement illimitées d’an-

ticorpsmonoclonauxmurins, chimères et huma-

nisés pourdenombreuses applications cliniques,

notamment dans la recherche, le diagnosticetle

traitement des maladies. Les premières applica-

tions thérapeutiques ont faitappel àdes anti-

corps monoclonauxproduits chez la souris (anti-

corps murins).Les injections d’anticorpsmurins

provoquaient cependant des réactions immunes

et entraînaient la formation d’anticorpshumains

anti-souris(Human Anti-Mouse Antibodies –

HAMA). La découverte du fondement génétique

de la diversité des anticorpsetlabiotechnologie

du DNA recombinant ont, par la suite, ouvert

la porte aux formes partiellement humanisées

d’anticorpsmurins. Les anticorpsmonoclonaux

chimères, humanisés et entièrement humains

sont moins immunogènes, et induisent beaucoup

moins fréquemment la formation d’anticorps

anti-immunoglobuline dans le cadre de la pra-

tique thérapeutique. Ces anticorpspeuvent par

conséquent être utilisés de manièrerépétée du-

rant une périodeprolongée. Les anticorpsmono-

clonauxsesont ainsi largement imposés au cours

des dernières années dans le traitement de dif-

férentes formes de cancer,decertaines maladies

rhumatismales ou auto-immunes, de même que

dans le contrôle des réactions de rejet après

greffe.

De la souris àl’homme:

anticorpsmonoclonaux chimères,

humanisésetentièrement humains

Les premiersanticorpsmonoclonauxont été fa-

briqués par la fusion d’une cellule Bproduisant

des anticorpsetd’une lignée de cellules myélo-

mateuses. Les cellules myélomateuses sont des

curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 140

Anticorps monoclonaux comme

substances thérapeutiques

Adrian F. Ochsenbein

Klinik und Poliklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital Bern

Quintessence

(Les anticorps monoclonaux peuvententraînerindirectement des réactions

cytotoxiquespar l’activation du systèmeducomplément et/oupar le recrute-

ment de cellules effectricessecondaires(par ex. cellules T, cellules NK [natural

killer], granulocytes). Les anticorps monoclonaux peuventégalement intervenir

danscertainsprocessus physiologiques cellulaires. Ils peuventbloquer lesré-

cepteurs de certainsfacteurs de croissance àlasurface des cellules ou neutra-

liser des ligands en circulation.

(L’utilisationd’anticorps murinsétait limitéepar l’inductiond’anticorps

humainsanti-murins(HAMA). Il estcependant devenupossible, grâce àla

technologie génique, de produire des anticorps ayantune grande homologie

avec la molécule IgG humaine. Il s’agit des anticorps chimères(partie humaine

invariable,partie murinevariable), des anticorps humanisés(seulessubsistent

des séquences isolées d’acidesaminésduCDR [Complementary Determining

Region] murin)etdes anticorps monoclonaux entièrementhumains.

(Grâce àlafabricationd’anticorps recombinants,ilest devenupossibled’uti-

liser lesanticorps monoclonaux de manière répétitive dansletraitement de

plusieurs maladies.Les anticorps monoclonaux sont utilisésaujourd’hui dans

le traitement de l’ostéoporose,des réactions de rejet des greffesd’organes, de

maladies auto-immunes, ainsi qu’en rhumatologie et en oncologie.

Summary

Monoclonal antibodies as therapeutic substances

(Antibodiesare not toxic for atargetcell per se but act either by blocking

vital signalling moleculesonthe cell surface or via asecondary effector mech-

anism including antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) or comple-

ment-dependent cytotoxicity (CDC). In addition, monoclonal antibodies block

central signalling pathways by binding to extracellular receptors or by neu-

tralising their ligands.

(The therapeutic application of monoclonal antibodies of murine origin in

human disease was limitedbythe induction of human anti-mouse antibodies

(HAMA). The generation of chimaeric antibodies (the constant part of the anti-

body is human, the variable part is murine) lessened but did not eliminatethe

murine content. Furtherelimination of rodent sequences enabled the produc-

tion of humanised monoclonal antibodies (only amino acid sequences of the

CDRsare murine), followed by generation of fully human antibodies.

(The reducedimmunogenicityofchimeric, humanised and fully human anti-

bodiesallowedrepetitive application to patients withvarious diseases. Mono-

clonal antibodies are now establishedinthe therapy of osteoporosis, transplant

rejection, autoimmune diseases, rheumatology and malignancy.

Vous trouverez les questions àchoix multiple concernant cet article àlapage 135 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.

140-143 Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 140

lymphocytes Bimmortalisés ayant la faculté de

produiredes anticorps. Cette fusion permet de

fabriquer des lignées cellulaires àtrès longue

durée de vie, capables de produiredes anticorps

dont la spécificité peutêtre choisie [1].

L’anticorpsanti-CD3 (Orthoclone OKT3®,muro-

monab-CD3) est un représentant de la première

génération. Il est utilisé dans le traitement du

rejet aiguaprès greffed’organe et aété le pre-

mier anticorpsmonoclonal admispourl’usage

thérapeutiquechez l’homme. L’ expérience clini-

queamontré quelemuromonab-CD3 doitêtre

utilisé en association avec d’autres médicaments

immunosuppresseurspourprévenir la réponse

immunitaire contrel’anticorps murin. Les anti-

corps HAMApeuvent néanmoins apparaître

malgrél’application simultanée d’une immu-

nosuppression intensive. Une réaction immune

contrelemuromonab-CD3 affaiblit la liaison

avec le CD3eet peutaffaiblir l’effet thérapeutique.

La demi-vie normale du muromonab-CD3 dans

la circulation est de 18 heures. Après le dévelop-

pement d’anticorpsHAMA, le muromonab-CD3

peutêtre éliminé de la circulation en quelques

heures seulement. On aégalement décritlafor-

mation d’anticorps IgE circulantscontre le muro-

monab-CD3 pouvant déclencher des réactions

anaphylactiques potentiellement fatales lors d’ap-

plications répétées.

Contrairementautraitement limité dansletemps,

propre aux rejetsaigus de greffes, celui des mala-

dies cancéreusesouauto-immunesnécessitedes

applicationssur des périodes relativement pro-

longées pour obtenir l’effet thérapeutique désiré

de façondurable. La constatation selonlaquelle

la réactionimmunitaire du patientcontre lesan-

ticorpsdesouris compromet l’efficacité thérapeu-

tique dans ces affections chroniques aconduitau

développement de stratégies visant àdiminuer

l’immunogénicité des anticorpsmonoclonaux

[2]. Dansunpremier temps,ons’est mis àprodui-

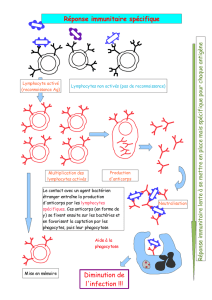

re des anticorps monoclonaux chimères(fig. 1 x).

Ceux-ci sont constituésd’une partie murineva-

riableetd’une partie humaineconstante.Lafré-

quence d’induction d’une réponseanti-anticorps

aainsi considérablementdiminué, ce qui aper-

mis d’administrerces médicaments de manière

répétée. Certainsanticorps chimères, par ex. le

rituximab (Mabthera®)etlecétuximab(Erbitux®)

n’induisent que rarement la formation d’anti-

anticorps. L’incidence des HAMA atteint en re-

vanche61% avec l’infliximab (Remicade®). Le

développement d’anti-anticorps contre l’inflixi-

mabest corrélé avec la diminutiondeson effica-

cité thérapeutique et une augmentationdurisque

de réactions aiguëslorsdelaperfusion.Laforma-

tion de HAMAreste par conséquent un problème

potentielsignificatif, même si lesanticorps mono-

clonaux chimèressesontaujourd’hui solidement

implantésdanslapratique clinique. Ils exigent

toutefois un suiviattentifet, le cas échéant,l’ad-

ministration concomitantedecorticostéroïdes,

voire parfois l’interruptiondumédicament.

La poursuite systématique des efforts de recher-

che apar la suiteconduit au développement d’an-

ticorpshumanisés. Dans les anticorpshumanisés,

toutes les séquences d’acides aminés provenant

de la souris sont remplacées par des séquences

humaines, àl’exception des Complementary De-

terming Regions (CDR)responsables de la forma-

tion de l’antigène (fig.1). On espérait obtenirainsi

une réduction significative de l’immunogénicité

encore associée aux anticorps chimères. En pra-

tique,ons’est cependant trouvé confronté àl’in-

ductionderéactions àanticorps humainsantihu-

mains (HAHA),dont l’incidenceétait néanmoins

relativement faible par rapportàcelle constatée

avec les anticorpschimères. L’alemtuzumab (Mab-

Campath®)induit des HAHA avec une incidence

de l’ordre de 1,9%etletranstuzumab (Hercep-

tin®)avec une incidence encoreinférieurede0,1%.

D’autres anticorps humanisés, tels que le dacli-

zumab(Zenapax®), induisentenrevanche des

HAHA avec une incidence atteignant 34%. L’hu-

manisation des anticorpsmurins ne se faitdonc

pas sans problèmes, car les séquences d’acides

aminés situées entre les régions CDRcontribuent

de manièrenon négligeable àl’affinité des anti-

corps. Il n’est donc pas possible, dans l’humani-

sation de certains anticorps, de conserver exclu-

sivement les régions CDR, et il fautsouvent se

résoudreàmainteniraussi certaines séquences

d’anticorps murinsdansles segmentssitués entre

les zones CDR(Framework).

Des anticorps entièrement humains ont été dé-

veloppés au cours des dernières années, afinde

diminuer encoreplusl’immunogénicité des an-

ticorpsmonoclonauxthérapeutiques [3,4]. Diffé-

rentes méthodes ont été utilisées: des souris por-

teuses d’un défaut immunitaire (severecombined

immune deficiency,SCID) peuventêtrerecons-

truites àl’aide de tissu fœtal humain. L’ immunisa-

tion de ces souris génèredes anticorpshumains.

La plusgrande partie des anticorpshumains est

cependant produiteinvitro par la méthode Phage-

Display ou par l’intermédiaire de souris trans-

géniques produisant des anticorpsentièrement

humains. Plusieurs de ces anticorpsexclusive-

ment humains sont actuellement testés dans le

cadre d’essais cliniques de phase IàIII.

curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 141

Figure 1

Anticorps monoclonaux recombinants. Les séquences de souris sont représentées en rouge,

les portions humaines en blanc.

murin chimère humanisé humain

régions framework

régions hypervariables

(CDRs)

140-143 Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 141

Les anticorps entièrementhumainssont-ilsdès

lors supérieurs dansleurs applicationsthérapeu-

tiquesaux anticorps humanisés, et ces derniers

sont-ilsvraiment meilleurs que lesanticorps chi-

mères?L’immunogénicité des anticorps théra-

peutiques constitue un sérieux problèmequi li-

miteenpratique leur utilisationrépétéedansle

traitement de différentes maladies.L’immunogé-

nicité des anticorpsmonoclonauxest dued’abord

àlareconnaissancepar le système immunitaire

des séquences d’acides aminés étrangères (sé-

quences murines).C’est la reconnaissancedece

phénomène quiaconduitaudéveloppement suc-

cessif d’anticorps initialementchimères, puis hu-

manisés et maintenant entièrement humains. Il

fauttoutefois bien comprendre quemême les an-

ticorpsentièrement humains conservent, de par

leur spécificité, une séquence d’acides aminés uni-

que (étrangère)pour l’organisme. Cette séquen-

ce contient le sitedeformation des anticorps et

estappelée idiotype.L’organismepeutdonc ré-

pondre àlaprésence de cette région idiotypedes

anticorpsentièrement humains par la formation

d’anticorpshumains antihumains (HAHA).Les

anticorpsont faitleur apparition au cours de

l’évolution pourrenforcer l’immunogénicité des

protéines étrangères. Ils le font en se liant àdes

récepteurs Fc ou par l’activation de la cascade du

complément. Ces fonctions contribuent àconser-

ver le caractèreimmunogène des anticorps, qu’ils

soient chimères, humanisés ou entièrement hu-

mains (depar leur idiotype). Et, ce sont précisé-

ment ces propriétés des anticorpsqui sont indis-

pensables pourproduirel’effet thérapeutiquequi

consiste en la destruction des cellules cibles (par

ex. tumorales). La fabrication d’un anticorpsavec

une fonction effectricemaximale contrecertaines

cellules cibles, mais sans potentielimmunogène

propre,constitue doncune véritable gageure.

On dit souvent des anticorps monoclonaux qu’ils

présentent une homologie de séquence par rap-

port àl’IgG humainede75% pour lesanticorps

chimères, de 95%pour lesanticorps humaniséset

de 100% pour lesanticorps entièrementhumains.

Ces chiffresnesonttoutefois corrects que si l’on

part de l’idéeque lesanticorps humainsetmurins

sont totalement différents. D’un côté, il existe des

homologies de séquences fortement conservées

entre les anticorpshumains et les anticorpsmu-

rins. D’un autrecôté, les anticorpsentièrement

humains ne correspondent pas totalement àla

séquence programmée du génome, puisqu’une

mutation somatique efficace alieu au cours de la

maturation de l’affinité de l’anticorps [5].

On peutretenir, en résumé, queledéveloppe-

ment successifd’anticorpschimères, humanisés,

puis entièrement humains apermis de diminuer

significativement l’immunogénicité des anticorps

initialementmurins. Si cette évolutionaautorisé

une utilisationthérapeutique de ces anticorps

dansdenombreusesmaladies de l’homme né-

cessitantdes applicationsrépétées,onnesaurait

considérer simplement le passage des anticorps

chimèresaux anticorps humanisés, puis aux an-

ticorps entièrementhumains, comme un progrès

constantdelatechnique de traitement.Chacune

de ces classes d’anticorps provenantdeprocédés

de fabricationbiotechnologique différentsases

avantages et sesinconvénients,qu’il s’agit d’exa-

miner au cas par cas,dans une perspective d’ex-

périmentation clinique.

Mécanismes d’action desanticorps

monoclonauxnon conjugués

Mécanismes effecteurs immunotransmis

Les anticorpsmonoclonauxnesont pas en soi

cytotoxiques pourune cellule cible. Ils induisent

en revanche des effets cytotoxiques (par ex.

contreles cellules tumorales) par une interaction

avec le système du complément ou avec des cel-

lules effectrices (lymphocytes T, monocytes, gra-

nulocytes, éosinophiles, etc. (fig.2x

,tab. 1 p).

Les effets cytotoxiques générés par l’activation

de la cascade du système du complément et par

la cytotoxicité induite par le complément sont

globalement désignés par le terme de Comple-

ment-DependentCytotoxicity (CDC)[6].Les mé-

canismes effecteurs quifont appel àdes cellules

effectrices secondaires sont appelés Antibody-

DependentCell-Mediated Cytotoxicity (ADCC)[7].

curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 142

Effets

immunotransmis

Effets

biorégulateurs

ligands solubles

récepteurs membranaires

composante complémentaire C1q

récepteur Fc-g

C1q

FcR

Cellules effectrices

Cellules cibles

Figure 2

Mécanismes effecteurs des anticorps monoclonaux. Effets immunotransmis par l’activation de

la cascade du complément par liaison de C1q àl’IgM membranaire ou àdes molécules d’IgG

(CDC) ou par le recrutement de cellules effectrices via des récepteurs Fc (ADCC). Fonctions

biorégulatrices par liaisons croisées de récepteurs cellulaires avec transduction directe de

signaux intracellulaires (par ex. signaux d’apoptose) ou blocage de récepteurs ou de ligands

(par ex. récepteurs du facteur de croissance).

140-143 Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 142

curriculum Forum Med Suisse 2008;8(8):140–143 143

L’activation de la cascade du complément et celle

des cellules effectrices se faitpar l’intermédiaire

d’hydrates de carbone de la partie Fc de l’anti-

corps. La partie Fc de l’IgG1humaine est parti-

culièrement efficace dans l’activation de la cas-

cadeducomplément et des cellules effectrices

chez l’homme. La région constante de l’IgG1hu-

maine est par conséquent privilégiée dans la

fabrication des anticorpsmonoclonauxchimères

et humanisés ayant pourobjectif une cytotoxicité

in vivo aussi puissante quepossible.

Actionsbiorégulatrices

Les anticorpsmonoclonauxpeuvent cependant

aussi induire des effets thérapeutiques sans de-

voir activer des mécanismes effecteurs immunolo-

giques (fig. 2, tab. 1). Les anticorps monoclonaux

peuventbloquer des récepteurs cellulairesde

surface ou neutraliser des ligands solubles (par

ex. vascular endothelialgrowthfactor [VEGF],

TNF-a, etc.). Les anticorps peuventaussi entraî-

ner la transduction directe de signaux intracellu-

laires par cross-linking de récepteurs. Cecipeut

induire,suivantlerécepteur,l’apoptoseimmédia-

te de la cellule. Un exemple d’anticorpsmono-

clonal àeffet biorégulateurest le trastuzumab

(Herceptin®), quiselie au récepteurepidermal-

growth-factor family (HER-2/neu).Leblocage de

ce récepteurréduitlepotentiel prolifératifdes

cellules quiexpriment le HER-2/neu de manière

excessive. On notera néanmoins queles effets bio-

régulateurs sont souvent difficilesàdistinguer

des effets immunotransmis.Ilexiste précisément

pour le trastuzumabdes données expérimenta-

lesqui montrent, en plus de la fonctionbiorégu-

latrice,des effets supplémentaires importantsde

cytotoxicitécellulaire sous la dépendance d’anti-

corps.

Immunoconjugués: anticorps porteurs

Le terme d’immunoconjugué estutilisé pour dé-

crire des anticorps monoclonaux (ou d’autres

sous-unités)utiliséscomme porteurs de subs-

tancesactives, par ex. des radio-isotopes, des

toxines, des cytostatiques, des cytokinesoudes

cellules (tab. 1). L’activité immunologiquedeces

anticorpsest alors sans importance. Les effets

qu’ils développent sont ceuxdelasubstance

qu’ils transportent [8].

Les anticorpsmonoclonauxconjugués avec l’in-

dium111 ou le technetium99 sont déjà utilisés dans

le diagnosticducancer.Les radio-isotopes comme

l’iode131,l’itrium90 et le venium186 paraissent très

prometteursdans l’optique des applications thé-

rapeutiques. La fixation de l’isotope àl’anticorps

permet d’appliquer un rayonnement relativement

concentré sur le tissu tumoral. L’un des principaux

avantages thérapeutiques de la radio-immuno-

thérapie par rayons bêta est quelerayonnement

pénètredeplusieurs millimètres dans la tumeur.

Il n’est doncpas nécessaire que l’antigènecible

soit exprimédanschaque celluletumorale.

Autres formes d’anticorps

Les anticorps dits bispécifiques sont capablesde

reconnaîtredeux antigènesdifférents. Leurs ef-

fetssontindépendants de la régionFc, si bien

que ces moléculesn’activentque trèspeu le sys-

tème du complément et qu’ainsi une partie des

effets indésirablesassociés àcemécanismepeut

être supprimée.Les anticorps bispécifiques ne

nécessitentdès lors pas la totalitédes structures

de la molécule d’Ig et peuventêtreréduitsàdes

fragments de Fv.Les combinaisons de deux ou

trois chaînesindividuellesdeFvs résultentendes

anticorps bispécifiques de massemoléculaire mi-

nimequi pénètrentdansles tissus de manière

optimale. Malheureusement, leur demi-vie in vivo

est courte si on la compare àcelle des molécules

àstructure IgGcomplète.

Tableau1.Mécanismesd’actiondes anticorps

monoclonauxthérapeutiques.

Anticorpsisolés

Cytotoxicité parl’intermédiaire du complément (CDC)

Cytotoxicité cellulaire dépendantdes anticorps(ADCC)

Interactions biorégulatrices(récepteur/ligand)

Vaccinationanti-idiotypique

Immunoconjugués

Anticorpsmarqués parunisotope radioactif

Immunotoxines

Anticorpsmarqués parchimiothérapie

Immunoconjuguésdecytokines

Immunoconjuguéscellulaires

Références

1Yoo EM,Chintalacharuvu KR, Penichet ML,Morrison SL.

Myeloma expression systems. JImmunol Methods. 2002;

261:1–20.

2Berger M, Shankar V, Vafai A. Therapeutic applicationsof

monoclonalantibodies.AmJMed Sci. 2002;324:14–30.

3Weiner LM.Fully human therapeuticmonoclonal antibodies.

JImmunother.1997;29:1–9.

4Little M, Kipriyanov SM, Le Gall F, Moldenhauer G. Of mice

andmen:hybridomaand recombinantantibodies.Immunol

Today.2000;21:364–70.

5Diaz M, CasaliP.Somatic immunoglobulin hypermutation.

Curr Opin Immunol. 2002;14:235–40.

6Gelderman KA, Tomlinson S, Ross GD, Gorter A. Complement

function in mAb-mediated cancer immunotherapy. Trends

Immunol. 2004;25:158–64.

7Casadevall A, Pirofski LA. Antibody-mediated regulation of

cellular immunity and the inflammatory response. Trends

Immunol. 2003;24:474–8.

8Pastan I, Hassan R, Fitzgerald DJ,Kreitman RJ.Immuno-

toxintherapyofcancer.Nat Rev Cancer.2006;6:559–65.

Correspondance:

Prof.AdrianF.Ochsenbein

Klinik undPoliklinik

fürMedizinischeOnkologie

Inselspital

CH-3010Bern

140-143Ochsenbein 023_f.qxp:Layout 18.2.2008 10:19 Uhr Seite 143

1

/

4

100%