article subjonctif corrigé

Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 1

L’emploi du subjonctif en français par des apprenants terminalistes tunisiens

Sabeh BOULARES

(DILTEC) Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle /

(EDIPS) ISEFC Université de Tunis

ABSTRACT

This paper is devoted to a survey of errors committed by

very advanced Tunisian learners of French who substitute

the indicative mood to the expected subjunctive mood in

their written assignments. The sources of this type of

errors are discussed. Errors are caused by ignorance of the

internal constraints that determine the use of the

subjunctive in these contexts in written French: the

semantics of the verbs involved as well the type of

conjunctive marker used…

1. INTRODUCTION

Le maniement du mode subjonctif suscite de nombreuses

difficultés chez les apprenants tunisiens terminalistes en

contexte de français langue seconde lors des tâches de

production de textes argumentatifs. En effet, il s’agit d’un

mode des plus délicats d’emploi en français car c’est un

mode des plus riches en nuances.

Afin de déterminer les difficultés quant à l’emploi du

mode subjonctif ainsi que les raisons sous-jacentes à ces

difficultés, nous avons procédé à l’analyse de 527

rédactions argumentatives d’apprenants de la 4è année

secondaire. Les élèves sont âgés en moyenne de 18 ans.

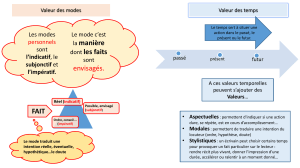

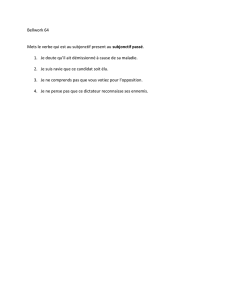

2. CADRE THEORIQUE

Le subjonctif forme avec l’indicatif l’ensemble des modes

personnels. Alors que l’indicatif se caractérise par son

aptitude à actualiser un procès grâce au nombre de ses

formes, le subjonctif est propre à exprimer un procès

«présenté comme l’objet d’un jugement, d’un sentiment,

d’une volonté et non comme un fait que l’on pose en

actualisant» [Wag91 : 344].

Le mode subjonctif est le mode de l’in fieri selon G.

Guillaume [Gui70 : 11], le mode qui ne saurait exprimer

une image-temps réalisée et qui ne saurait distinguer les

époques nettement. La détermination du mode en discours

se fait selon que «les milieux traversés par l’image

verbale sont ou ne sont pas interceptifs de la visée ; et ces

milieux sont constitués essentiellement par le sémantisme

du verbe principal et par la valeur de l’élément

introducteur. » [Bay73 :155]. Alors que les verbes de

sentiment et les verbes de volonté (vouloir, désirer,

ordonner…) sont interceptifs et demandent l’emploi du

subjonctif dans la subordonnée, les verbes d’opinion et de

perception sont interceptifs (douter, désespérer) ou non

interceptifs (croire, affirmer) selon leur sens. Certaines

conjonctions sont virtualisantes et régissent le mode

subjonctif : à condition que, afin que, pour que, avant que,

sans que.

G. Guillaume [Gui70] explique la visée interceptée et la

visée non interceptée en recourant aux notions d’idée

regardée et d’idée regardante. L’idée regardée est une

idée dépendante ; l’idée regardante est celle à travers

laquelle on présente l’idée regardée. Ce qui commande le

choix entre le subjonctif et l’indicatif c’est la nature de

l’idée regardante. Au cas où l’idée regardante est

actualisante, elle ne freine pas la visée ; si elle est opaque,

elle est inactualisante, elle freine la visée. Toute

explication du mode de l’idée regardée est à chercher

dans l’analyse des idées regardantes.

Le travail d’analyse entrepris nous a permis d’identifier

certains types d’erreurs d’emploi du mode subjonctif.

Nous procèderons dans ce qui suit à la description et à

l’analyse de l’emploi de l’indicatif au lieu du subjonctif.

3. L’EMPLOI DE L’INDICATIF AU LIEU DU

SUBJONCTIF

L’écart consistant à substituer l’indicatif au subjonctif est

très fréquent chez les élèves tunisiens terminalistes.

D’autant plus, c’est un écart qui embrasse quasiment tous

les types de subordonnées. Nous procèderons à l’analyse

des erreurs relevées selon la nature de la proposition

subordonnée.

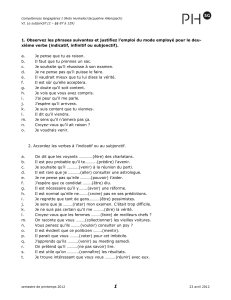

3.1. Le cas des complétives

« (1) … Mais il faut que nous se contentons de ce qu’on

est parce que c’est une bonne idée. (…) Pour ça, il faut

que nous se contentons de ce qu’on est ». / « (2) : Pour

cela, il faut que nous lisons tout les types de romans ».

Dans les complétives contenues dans ces phrases, le mode

indicatif est employé par erreur. En fait, pour la

complétive, l’idée regardante se trouve dans son support

qui peut être « nominal, adjectival ou verbal » : « l’emploi

du mode subjonctif dans les complétives introduites par

que, à ce que, de ce que est imposé par […] la classe

sémantique du verbe, du nom ou de l’adjectif dont dépend

la complétive (contrainte lexicale exercée par le terme

principal), [Rie94 :324]. Dans ces phrases, le support de

la complétive est verbal : il faut ; il fait partie du champ

de la nécessité. Ce genre de verbe exprime une idée

regardante inactualisante dans la mesure où l’action

envisagée dans chaque complétive à savoir se contenter,

lire est simplement envisagée dans son éventualité donc

virtualisée. Si bien que le mode à employer dans ces

complétives est le mode inactuel : le subjonctif et non

2 Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009.

l’indicatif. Or les deux modes s’opposent comme nous

l’avons avancé plus haut.

Outre l’emploi dans la complétive du mode erroné

après il faut que, le même type d’erreurs a été constaté

après un support traduisant la subjectivité du lecteur,

exemple : « (3) En dernier lieu, c’est bien que

l’identification à un personnage peut être un

épanouissement personnel : le fait de fuir le monde réel,

s’évader et chercher ».

La subordonnée comprend un verbe à l’indicatif au lieu

du subjonctif. C’est une complétive ayant pour support un

adjectif, le mot bien utilisé pour apporter un jugement sur

l’identification au personnage romanesque, une sorte

d’appréciation subjective de cette identification. Lorsque

le support de la complétive appartient au champ du

jugement, il donne lieu à une idée regardante

inactualisante nécessitant l’emploi du mode inactuel

qu’est le subjonctif. Le procès exprimé par la périphrase

verbale peut être contenu dans le verbe à l’infinitif

être est bien admis et donc réel, soit «l’effet de

l’identification au personnage », mais a été soumis à un

jugement subjectif, donc il a été virtualisé.

3.2 Le cas des relatives

Relatives dont l’antécédent est un superlatif relatif (le

seul; le meilleur; le plus…). On décèle fréquemment la

présence du mode indicatif à la place du subjonctif dans

les relatives, exemples :« (1) : L’écrivain […] est le seul

parmi les artistes qui peut écrire les sentiments des

hommes » ; «(4): Dans nos jours, la guerre est la plus

forte épreuve que nous vivons dans un monde caractérisé

par l’intolérance et l’indifférence» ; « (5) : le racisme,

c’est le meilleur élément qui peut décrire correctement

cette mauvaise situation. »

D’après Guillaume [Gui70 : 44] «Le mode dans la

relative dépend de l’actualité et de l’inactualité de

l’antécédent ». Ainsi, c’est l’indicatif qui est à employer

dans le cas d’un antécédent actuel et le subjonctif dans le

cas d’un antécédent inactuel. Par ailleurs, il est à noter

que l’antécédent ne peut être inactuel qu’en présence d’un

environnement linguistique particulier. Dans ces

exemples, les relatives ayant pour antécédents des

pronoms introducteurs qui/ que des substantifs et un

environnement linguistique inactualisant : le seul, le

meilleur, la plus forte. Ces superlatifs relatifs sont de

nature à rendre l’antécédent inactuel. A chaque fois,

l’antécédent (les artistes, épreuve, élément) est isolé des

autres moyens pour être présenté de façon exclusive

c’est-à-dire pour être soumis à une appréciation subjective

qui relève du champ de la préférence, et ce, en même

temps que les autres moyens sont exclus. Ceci dit, mis

dans un cadre subjectif, l’antécédent est rendu inactuel et

exprime donc une idée regardante inactualisante qui

nécessite l’emploi du subjonctif dans la relative puisque

dans ce genre d’emploi «la pensée opère dans un champ

de comparaison plus ou moins vaste dont elle détache un

objet qu’elle isole de tous ceux qui y restent en mettant

sur lui la marque du superlatif » Guillaume [Gui70 : 40].

Relatives dont l’antécédent est un nom avec un article

indéfini. Exemples : (6) « par conclusion il faut avoir des

gens qui sont indifférence (pour indifférents) avec les

autres. » ; (7) D’abord, dans notre monde on ne trouve

jamais un homme qui est compréhensif et qui veut

accepter l’autre. », Dans les deux cas, les deux

propositions relatives s’appuient chacune sur un

antécédent indéterminé à cause de l’article indéfini qui

l’accompagne. La première relative qui sont indifférents

s’appuie sur le support nominal des gens ; or ces gens

existent seulement dans la pensée du locuteur et non pas

réellement : l’existence de ce genre de personnes est

souhaitée par le locuteur, voire nécessaire puisque nous

avons le verbe impersonnel traduisant la nécessité il

faut. Ces gens ne figurent donc pas sur la ligne

d’actualité de la pensée ; l’antécédent est donc inactuel,

d’où le besoin de recourir au mode subjonctif qui

virtualise l’action. G. Guillaume [Gui70 : 42] ajoute

concernant le mode dans la relative «que l’article de

l’antécédent est sujet à exercer une action sur le mode de

la relative » et d’expliquer que « l’article le, différemment

de l’article un pose comme acquise l’existence » de la

chose en question, ce qui amène l’emploi de l’indicatif.

Au contraire, l’article indéfini un revêt cette chose d’une

sorte d’indétermination, de virtualité qui appelle l’emploi

du subjonctif. Donc, pour les deux relatives, l’antécédent

est indéterminé (des, un) et alors virtualisé, c’est pourquoi

il requiert le recours au mode subjonctif.

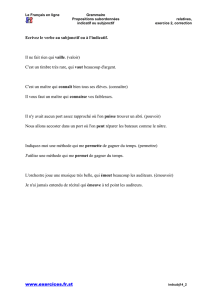

3.3 Le cas des circonstancielles

Les difficultés d’emploi du subjonctif apparaissent aussi

dans les subordonnées circonstancielles qu’elles soient

finales, de manière, de temps ou de concession.

Les circonstancielles de but On parle de circonstancielle

de but chaque fois que la subordonnée vise à décrire « le

mobile rendant compte de la principale ; une relation de

finalité s’établit entre la proposition principale régissante

et la proposition subordonnée » Soutet [Sou00 :92]. Vu

que les circonstancielles de but manifestent une intention,

elles sont logiquement au subjonctif. Mais certains élèves

substituent le mode indicatif au mode subjonctif dans la

circonstancielle de but introduite par pour que, exemples :

(8) « Pour moi, accepter ce qu’on est un grand défaut car

il faut que nous changes pour qu’on peut se developper

et avoir les nouveaux technologies.» ; (9) « j’espère qu’il

arrive ce jour-là pour qu’on peut admirer les autres

types d’écrire pour les grandes écrivains ». En fait, cette

locution renferme l’idée regardante qui détermine le mode

à employer dans la subordonnée : l’indicatif si elle est

actualisante et le subjonctif dans le cas contraire

c’est-à-dire au cas où elle est inactualisante. Or pour que

exprime l’intention (le but) et non un résultat précis, donc

les actions rendues par les verbes à l’indicatif peut se

développer (exemple 8) et peut admirer (exemple 9) sont

tout simplement envisagées, voire souhaitées et donc

virtualisées d’où la nécessité d’employer le mode du

virtuel qu’est le subjonctif. Selon Camoun [Cam92 : p74],

ce type d’erreur substituant l’indicatif au subjonctif

constitue un véritable écart par rapport à la norme étant

Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009. 3

donné que la conjonction finale pour que est l’une de ces

conjonctions qui résistent normalement à la concurrence

temporelle.

Les circonstancielles de manière « (10) […] l’écriture

ne peut jamais être un moyen pour que quelqu’un

exprimer ses sentiments et enseigné tout ce qu’il senti à

l’autre…. Lorsque l’un des amoureux peut mentir à

l’autre sans que l’autre connaît la vérité ».

La circonstancielle de manière est introduite par sans que.

Le mode de la circonstancielle dépend de la conjonction

ou de la locution conjonctive qui l’introduit et qui

renferme l’idée regardante susceptible de déterminer le

mode à utiliser dans la subordonnée. Dans le cas de cette

subordonnée et s’agissant d’une locution conjonctive qui

l’introduit, c’est la locution sans que qui renferme l’idée

regardante. Sans fait partie des prépositions qui

expriment l’anticipation dans la mesure où elle évoque

l’idée d’exclusion et donc d’inactualisation. Elle annonce

un procès secondaire qui va être exprimé dans la

subordonnée, un procès censé accompagner un autre,

rendu par le verbe principal mais il ne se réalise pas.

L’expression de la manière vient du fait du

non-accompagnement du procès principal par le procès

secondaire, qui devrait logiquement se réaliser. Cette idée

d’exclusion est à l’origine de l’inactualisation du procès ;

elle nécessite l’emploi du subjonctif dans la

circonstancielle de manière. L’action que le subjonctif est

censé exprimer est tout simplement envisagée.

Les circonstancielles de temps La commande

automatique du subjonctif s’observe selon Soutet [Sou00 :

89] « dans des contextes où interviennent soit une visée

d’anticipation, soit une visée négative, soit une

combinaison des deux ». On parle d’anticipation

chronologique chaque fois que l’événement décrit dans la

subordonnée est censé survenir après l’événement décrit

dans la principale et qu’il est perçu par rapport à ce

dernier comme simplement prospectif. C’est ce qui fait

que le subjonctif s’impose dans les circonstancielles de

temps commençant par avant que et jusqu’à ce que.

Dans cet extrait (11) «Ceci est l’exemple de « Don

quichotte qui est émerveillé par les héros des romans qu’il

a lu et qui veut imiter ces héros jusqu’à ce qu’il est

considéré comme un fou…», la proposition subordonnée

circonstancielle temporelle est introduite par la locution

conjonctive jusqu’à ce que qui fait partie des conjonctions

de temps entraînant l’emploi du subjonctif dans les

subordonnées qu’elles introduisent. Cet élément est classé

par G. Guillaume [Gui70 : 43] parmi les conjonctions

exprimant « la simple expectative », c’est pourquoi elles

sont inactualisantes. La subordonnée introduite par ladite

conjonction est présentée comme étant située dans la suite

chronologique immédiate de la principale. Cette locution

conjonctive exclut donc toute concomitance de la

principale et de la subordonnée. L’action qui consiste à

considérer Don Quichotte comme fou est, telle que le

contexte la présente, effective ; mais au départ, le procès

est envisagé par le locuteur comme simplement virtuel, le

procès est vu dans une sorte de prospectif imaginaire. Le

caractère expectatif de l’idée regardante impose le recours

au subjonctif qui exprime donc un procès réel mais conçu

au début comme projeté par l’esprit.

Les circonstancielles de concession Parmi les

propositions circonstancielles qui se construisent avec le

subjonctif, Imbs [Imb53 :46] cite les conjonctions

concessives qui indiquent qu’un fait ne produit pas la

conséquence attendue (quoique, bien que, encore que et

dans la langue familière, malgré que) ou ne répond pas à

ce qu’on attend (bien loin que). L’emploi du mode

subjonctif dans les circonstancielles concessives pose des

difficultés aux élèves tunisiens et ce, quelle que soit la

locution introductrice. Qu’il s’agisse de bien que ou de

malgré que, c’est généralement le mode indicatif qui est

utilisé au lieu du subjonctif comme l’illustrent ces

exemples : (12) « On ne peut nier que ces personnages

romanesques permettent aux lecteurs d’aimer la vie et

avoir un regard optimiste sur la vie bien qu’il y a

beaucoup de choses mauvaises. » ; (13) « Malgré que

l’esclavage a été éradiqué depuis un siècle il est revenu

dans un autre costume : c’est le racisme ».

Dans les subordonnées concessives, et comme nous

l’avons annoncé ci-dessus, l’emploi du subjonctif est de

règle. A ce propos, les linguistes remarquent que l’emploi

de l’indicatif n’est pas rare dans la langue parlée et se

rencontre chez des écrivains modernes, mais cet emploi

est considéré comme « incorrect et familier, populaire ou

archaïque » remarque Hanse [Han00]. Bien que exprime

l’idée d’opposition, voire d’une forte idée d’adversation

(incompatibilité entre deux procès : celui de la principale

et celui de la subordonnée). L’idée regardante contenue

dans cette locution est donc virtualisante, elle réclame

l’emploi du subjonctif dans la subordonnée. Par

conséquent, le procès présenté dans la subordonnée (il y a

beaucoup de mauvaises choses) fonctionne comme une

cause inopérante qui annonce un paradoxe (il faut aimer

la vie même s’il y a, dans cette vie, de mauvaises choses).

Cette cause inopérante que contient bien que est une

appréciation subjective à laquelle le procès subordonné

est soumis. Le subjonctif exprime une action virtualisée

afin d’être soumise à une appréciation subjective. Une

remarque s’impose, concernant le noyau verbal peut

jouer ; il s’agit ici d’une périphrase verbale donc d’un

entier sémantique comprenant deux éléments

verbaux dont le premier est le semi-auxiliaire et le second

est l’infinitif qui fournit à la périphrase son côté

sémantique c’est-à-dire le vrai procès, le semi-auxiliaire

donne à la périphrase verbale ses traits grammaticaux

dont le mode à utiliser. C’est le verbe pouvoir qui doit

être donc au subjonctif.

4. INTERPRETATIONS ET IMPLICATIONS

L’analyse menée nous a permis de constater, à travers les

erreurs d’emploi du mode subjonctif, une assimilation

insuffisante du système modal français traduite par une

confusion des emplois et des valeurs des modes différents

à savoir le subjonctif et l’indicatif. Ce travail a révélé

aussi une intériorisation insuffisante des contraintes à la

fois syntaxiques (se rapportant à la construction des

4 Actes du colloque AcquisiLyon 09, Lyon, 3 et 4 décembre 2009.

phrases) et sémantiques (en rapport avec le sémantisme

du verbe support de la complétive, le sens de l’antécédent

de la relative ou aussi le sens de la conjonction

introduisant la circonstancielle) pesant sur l’emploi du

subjonctif. Ce qui montre un décalage entre le niveau

institutionnel des apprenants objet de notre étude et le

stade d’acquisition atteint : bien qu’ils aient fait au moins

10 ans d’étude de langue française et qu’ils soient

considérés, par conséquent, comme avancés, le degré de

maîtrise des emplois des formes verbales est en deçà des

attentes. Ce constat nous permet de rejoindre celui de

Housen & al [Hou06], à la suite de leur enquête sur le

développement de la morphologie verbale chez des

apprenants avancés de FLE en Belgique. Ces chercheurs

ont procédé à l’analyse selon les critères de Bartning et

Schlyter [Bar04]. Ces chercheurs ont délimité, à partir de

leurs travaux sur les apprenants suédophones de français

L2, six stades de développement allant du début de

l’acquisition jusqu’à une production quasi-native. Le

subjonctif est l’un des éléments qui marquent les stades

avancés qui sont au nombre de trois : 1/ un stade avancé

inférieur dans lequel apparaissent des structures

spécifiques, complexes et variées du français (entre autres

le subjonctif) ; 2/ un stade avancé moyen qui se

caractérise par la poursuite du développement de la

morphologie flexionnelle. A ce niveau, le subjonctif

devient plus productif ; 3/ un stade avancé supérieur qui

se caractérise par une morphologie flexionnelle stabilisée,

même dans les énoncés multipropositionnels.

Housen & al (ibid) ont constaté une discordance entre

l’évaluation du niveau de compétence déterminé d’un

point de vue instructionnel et le stade d’acquisition atteint

selon les critères de Bartning et Schlyter : bien que les

trois groupes d’apprenants ayant servi à l’étude soient

considérés comme des apprenants avancés dans la mesure

où ils ont fait +/- 870h d’enseignement de FLE, seul un

groupe a atteint le stade avancé concernant la production

formelle des formes verbales et l’exploitation

fonctionnelle de ces formes, dont celles du subjonctif.

Il semble par ailleurs d’après leurs travaux que le contexte

extra-curriculaire (langue familiale, contexte social) soit

déterminant dans la connaissance des formes et dans leur

exploitation fonctionnelle : les performances des

apprenants évoluant dans un contexte social bilingue

(néerlandophone/francophone) sont de loin meilleures que

celles du groupe appartenant à un milieu unilingue

(uniquement néerlandophone). De même, les

performances du groupe bilingue dont le milieu familial

est francophone sont nettement meilleures que celles des

autres groupes. Pour ce qui est des apprenants tunisiens,

nous pensons que le contact avec la langue française en

dehors de la classe de français les aiderait à mieux la

maîtriser. Au contraire, les difficultés seraient plus nettes

au cas où ils ne la rencontrent qu’en classe et qu’elle

représente vraiment une langue étrangère pour eux. Ce

travail va constituer le prochain volet de notre recherche.

Housen & al (ibidem) ont de même constaté que

l’enseignement est plus efficace en ce qui concerne la

connaissance des formes et leur correction que sur

l’exploitation fonctionnelle. Le degré d’exploitation

fonctionnelle est limité chez les apprenants dont la langue

de famille n’est pas le français mais le néerlandophone,

alors que la production formelle ne pose pas de difficultés

importantes. Ceci nous fait penser au manuel de l’élève

tunisien qui montre une prise en compte très modeste des

modes verbaux, omettant l’étude des valeurs de ceux-ci

dans les textes et négligeant l’exploitation des erreurs des

apprenants. Par conséquent, il ne favorise pas assez

l’exploitation fonctionnelle des formes verbales.

Des remarques avancées découlent certaines implications.

L’apprenant devrait s’entraîner à déterminer le mode du

verbe de la subordonnée tout en sachant qu’il dépend du

type de celle-ci ou du subordonnant qui l’introduit. De

son côté, l’enseignant devrait favoriser l’observation

abondante de textes argumentatifs authentiques, afin que

les apprenants s’imprègnent des emplois concrets des

modes. D’autre part, il devrait entraîner les élèves à : -

identifier les modes et les temps et à comprendre les

enjeux d’un texte : s’il rapporte des faits réels ou s’il

exprime des ordres à réaliser, s’il fait état d’actions

envisagées mais non réalisées… - repérer les

dysfonctionnements dans un texte et essayer de

l’améliorer ; - réécrire un texte argumentatif en

maintenant la cohérence des temps et des modes.

RÉFÉRENCES

[Bar04]

Bartning, I & Schlyter, S (2004) : Itinéraires

acquisitionnels et stades de développement en

français L2, French Language Studies, 14, p

281-299.

[Bay73]

Baylon et Fabre (1973), Grammaire

systématique de la langue française, Nathan

[Cam92]

Camoun (1992), Etudes de

psycho-systématique française et arabe,

Faculté des lettres de la Manouba, Tunis.

[Gui70]

Guillaume G. (1970), Temps et aspect, suivi de

l’architectonique des temps, Champion, Paris.

[Han00]

Hanse J. (2000), Nouveau dictionnaire des

difficultés du français moderne, 3ème édition,

de Boeck.

[Hou06]

Housen, A et al (2006) : Le développement de

la morphologie verbale chez des apprenants

avancés de FLE : apports et limites du contexte

instructionnel:[www.groupelca.org/h/colloque2

006/actespdf/housen_kemps_pierrard.pdf]

[Imb53]

P. Imbs (1953), Le Subjonctif en français

moderne, faculté des lettres de l’université de

Strasbourg, France.

[Rie94]

Riegel M., Pellat J. C., Rioul R. (1994),

Grammaire méthodique du français, PUF

[Sou00]

Soutet O. (2000), Le subjonctif en français,

Ophrys.

[Wag91]

Wagner Wagner et Pinchon (1991), Grammaire du

Français classique et moderne, Hachette.

1

/

4

100%