differentes-formes-de-financement

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Les différentes formes de financement des entreprises

Document – Dettes versus fonds propres

Sortons un instant du monde des créances pour observer celui des actions. Quel est l’intérêt pour une entreprise

d’émettre des titres échangeables qui ne précisent aucun remboursement et promettent seulement des dividendes non

spécifiés à l’avance et laissés à la discrétion de l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration ? Il y a

plusieurs bénéfices possibles. Premièrement, le fait que les paiements aux détenteurs du titre (les actionnaires) ne soient

pas préspécifiés, contrairement aux intérêts sur la dette, laisse plus de marge à l’entreprise quand elle manque de

liquidité ; cette dernière a moins « le couteau sous la gorge ». Bien entendu, il y a les revers de la médaille, c’est-à-dire

une pression moindre exercée sur les dirigeants afin qu’ils génèrent des résultats. In fine le niveau d’endettement (ou plus

précisément de levier) doit dépendre des revenus de l’entreprise. Par exemple, une start-up génère souvent très peu de

revenus pendant des années et la soumettre à des remboursements de créances risque fort de l’asphyxier ; a contrario le

paiement de coupons réguliers se justifie davantage pour une entreprise recevant des revenus réguliers et ayant peu de

perspectives d’investissements profitables (par exemple une grande marque de cigarettes).

Le second bénéfice est lié paradoxalement au fait que les actions sont beaucoup plus risquées pour leur détenteur

que la dette (enfin, la dette de bonne qualité, car les obligations pourries peuvent être aussi risquées que des actions). Cela

incite les analystes sur le marché boursier à regarder de plus près la valeur réelle de ces actions : la stratégie de l’équipe

de direction va-t-elle à terme générer des profits, et donc des dividendes et des plus-values ? En ce sens, la valeur

boursière d’une entreprise exprime une opinion du marché quant à la qualité de la gestion de l’équipe dirigeante. Une

opinion « bruitée » certes : les valeurs boursières peuvent faire l’objet de bulle et sont plus généralement assez volatiles. Il

peut aussi arriver qu’une équipe dirigeante tente de manipuler cette valeur pour la gonfler, surtout dans le court terme, en

distillant les informations sur l’entreprise de façon stratégique. Mais, malgré ses vrais défauts, la valeur boursière d’une

entreprise est une meilleure mesure de performance de long terme que les données comptables annuelles ; d’ailleurs les

rémunérations des dirigeants fondées sur des bonus génèrent des comportements trop court-termistes quand ils arbitrent

entre le court et le long termes.

Enfin, ces investissements ou désinvestissements, mus entièrement par un intérêt privé, ne sont pas dénués

d’intérêt pour les épargnants. Ainsi, quand les acteurs financiers informés vendent des titres surévalués, cela fait baisser le

prix de ces titres. Nous, petits épargnants sans information aucune, achèterons sans doute ce titre – par exemple par le

biais de notre assurance vie en unité de compte ou notre PEA – à un prix plus proche de sa vraie valeur, et nous aurons

donc une chance de ne pas « nous faire rouler ». Cet arbitrage financier est une forme de spéculation et se révèle utile.

Jean Tirole, Economie du bien commun, PUF, 2016 p.400-402

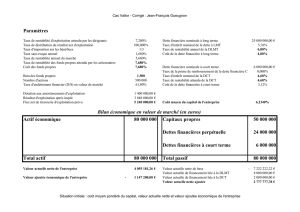

Document – Rentabilité économique, rentabilité financière et effet de levier de l’endettement

Le ratio de rentabilité économique rapporte la somme des flux qui rémunère le capital employé par l’entreprise :

les intérêts de la dette et le résultat net qui revient aux actionnaires, à la totalité de ce capital employé (fonds propres +

dettes), qui est lui même égal au total de l’actif de l’entreprise.

Rentabilité économique (après impôt) = (résultat net + intérêt) / (fonds propres + dette)

On peut aussi calculer un ratio de rentabilité économique avant impôt :

Rentabilité économique avant impôt = résultat d’exploitation / (fonds propres + dette)

Il permet de comparer la rentabilité économique de deux entreprises soumises à des régimes fiscaux différents, parce que

enregistrées et payant des impôts dans des pays différents, par exemple.

Rappel de comptabilité d’entreprise

Excédent brut d’exploitation (EBE) = valeur ajoutée – (salaires + charges + taxes liées à la production)

Résultat d’exploitation = EBE – dotations aux amortissements

Résultat courant avant impôt = résultat d’exploitation – intérêts (Les intérêts de la dette sont déductibles de la base

imposable. Cela donne un avantage appréciable à l’endettement). Le résultat courant avant impôt est le résultat

imposable.

Résultat net = résultat d’exploitation – intérêt – impôt sur les bénéfices des sociétés = résultat courant avant impôt –

impôts sur les bénéfices des sociétés. Le résultat net sert à rémunérer les actionnaires sous formes de dividendes. Le reste

du résultat net est conservé par l’entreprise, sous le nom de réserves.

Capacité d’autofinancement (cash flow) = EBE – intérêts – dividendes – impôts sur les bénéfices des sociétés. La

capacité d’autofinancement d’une entreprise correspond à la quantité de monnaie qui reste à l’entreprise une fois qu’elle a

payé tout ce qu’elle doit pour assurer son fonctionnement et versé les dividendes aux actionnaires.

Le ratio de rentabilité financière rapporte le résultat net de l’entreprise, qui revient aux actionnaires, aux fonds

propres apportés par les actionnaires (constitué de l’apport initial et des dividendes non distribués et donc « réinvestis »

sous forme de réserves, dans l’entreprise). Le ratio de rentabilité financière mesure la rentabilité des fonds propres de

l’entreprise.

Effet de levier de l’endettement

Calculons la relation entre rentabilité économique (RE) et rentabilité financière (RF) :

RF = résultat net / fonds propres = ((résultat d’exploitation – impôts sur les sociétés) – intérêt) / fonds propres =

(rentabilité économique (dette + fonds propres) – (taux d’intérêt x dette)) / fonds propres

RF = RE + (RE – taux d’intérêt) x (dette/fonds propres)

Dettes/fonds propres correspond au ratio d’endettement. Quand RE > taux d’intérêt, RE > RF et RF est une

fonction croissante du ratio dette/fonds propres, ratio d’endettement. Dans ce cas, à RE donnée, l’augmentation de

l’endettement (dette/fonds propres augmente) améliore la RF.

Mais quand RE < taux d’intérêt, RF < RE et RF est une fonction décroissante du ratio dette/fonds propres. Dans

ce cas, à RE donnée, un endettement plus élevé engendre une RF plus faible voire négative.

C’est ce qu’on appelle l’ « effet de levier » de l’endettement sur la RF. Il vient simplement de ce que les

actionnaires sont servis en dernier sur le résultat de l’exercice, après les créanciers.

Si le résultat d’exploitation de l’entreprise est incertain et volatil, le risque est non négligeable que la RE devienne

inférieure au taux d’intérêt de la dette certaines mauvaises années et que, donc, si l’endettement est élevé, non seulement

la RF soit très faible, voire négative, mais que le résultat d’exploitation ne permette pas de payer le service de la dette

(dette x taux d’intérêt). On conçoit donc qu’il existe pour l’entreprise un taux d’endettement (dette/fonds propres)

optimal, qui est d’autant plus faible que le risque est élevé.

(…) Une start-up, toujours très risquée, ne peut se financer que sur fonds propres, et qui plus est sur fonds

propres risqués, procurés par ses fondateurs et des sociétés spécialisées en capital-risque. Par ailleurs, la RF est plus

volatile que la RE, donc l’investissement en fonds propres est plus risqué que l’achat de titres de dette d’une entreprise.

C’est la raison pour laquelle, les actionnaires sont fondés à demander une rentabilité des fonds propres (rentabilité

financière) supérieure à celle des titres de dette.

D’après Pierre-Noël Giraud, Principes d’économie, Grands Repères, 2016 p.104-106

Document – Dette versus fonds propres

Pour financer son développement à la fin d’un exercice, l’entreprise dispose d’abord de son cash flow. Rappelons

en la définition : c’est la monnaie qui reste à une entreprise à la fin d’un exercice lorsqu’elle a tout payé, y compris les

dividendes à ses actionnaires. S’il est insuffisant pour financer l’ensemble des investissements qu’elle souhaite, y compris

éventuellement l’acquisition d’autres entreprises, la direction de l’entreprise peut avoir recours à deux types de fonds

externes : les fonds propres et la dette. Ces deux types de fonds possèdent des caractéristiques très différentes.

Les caractéristiques de la dette sont les suivantes :

- l’apporteur de fonds est un prêteur : l’entreprise lui vend un titre de dette (une créance bancaire, une obligation) ;

- l’entreprise s’engage à verser des revenus convenus à l’avance : le remboursement de la dette augmenté des

intérêts ;

- l’intérêt est soit fixe, soit indexé sur un indice de taux sans risque augmenté d’une prime. Le niveau de la prime

dépend du risque de crédit que représente l’entreprise, c’est-à-dire du risque que l’entreprise fasse faillite ou

simplement rencontre des difficultés à assurer le « service » de sa dette. Ce risque est régulièrement mesuré, à la

demande et sur financement de l’entreprise, par les agences de notation ;

- la dette doit être remboursée et les intérêt doivent être payés en priorité : juste après les fournisseurs et le

personnel, et avant l’impôt sur les sociétés et les actionnaires.

Les caractéristiques des fonds propres sont les suivantes :

- l’apporteur de fonds est un associé : l’entreprise lui vend une part du capital social (des actions) ;

- posséder des actions donne le droit de voter à l’assemblée générale, qui choisit les dirigeants (et leur stratégie

pour l’entreprise) et qui décide de la répartition du résultat net entre dividendes et réserves ;

- les fonds propres n’ont pas légalement à être remboursés et ils n’ont pas vocation à l’être ;

- aucune garantie de rendement ne leur est donnée ;

- les actionnaires qui les ont apportés ou laissés dans l’entreprise sous forme de réserves lors des exercices

précédents ne sont rémunérés que s’il reste des revenus une fois que l’entreprise a tout payé.

La rémunération des actionnaires est plus risquée que celle des détenteurs de titres de dette. Elle doit être en

moyenne supérieure et d’autant plus élevée que les revenus de l’entreprise sont volatils et incertains, c’est-à-dire que le

niveau de risque est élevé.

Mais les risques et donc les coûts des deux types de financement externes dépendent aussi de la structure du

passif de l’entreprise – le rapport dettes/fonds propres – en raison de l’effet de levier de la dette sur le rendement des

fonds propres.

L’effet de levier de l’endettement sur la rentabilité des fonds propres vient de ce que les titulaires de titres de dette

émis par une entreprise sont servis en priorité sur son résultat d’exploitation, par rapport aux actionnaires, qui ne sont

propriétaires que du résidu qu’est le résultat net. On a :

RF = RE + (RE – taux d’intérêt) (dette/fonds propres)

Si RE > taux d’intérêt, alors RF > RE si la dette n’est pas nulle : c’est l’effet de levier de l’endettement.

Si RE et RF sont des variables aléatoires gaussiennes, on vérifiera que :

(RF) = (1 + dettes/fonds propres) (RE)

En conséquence si le dette est supérieure à zéro, (RF) > (RE) : la RF est plus risquée que la RE. En outre plus le ratio

dette/fonds propres est élevé, et plus les actionnaires demanderont un rendement minimum élevé. La dette est donc

normalement meilleur marché que les fonds propres. Cependant, le coût de la dette augmente lui aussi avec le niveau de

l’endettement, car le risque de crédit augmente avec le niveau de l’endettement.

Rappelons que les deux principaux ratios de solvabilité sont :

- dette/cash flow : il donne le nombre d’année qui serait nécessaire à l’entreprise pour rembourser l’intégralité de

sa dette, si elle y consacrait l’intégralité de son cash flow supposé rester constant dans le temps ;

- intérêts de la dette / cash flow + intérêts de la dette : il exprime la part du cash flow consacré au paiement des

intérêts.

Si ces deux indicateurs sont peu élevés, le risque de crédit d’une entreprise est faible. L’entreprise peut alors augmenter

son endettement sans que le coût de la dette augmente beaucoup. Cependant, le risque de crédit augmente à mesure que

l’entreprise se rapproche d’une situation où son cash flow disparaît sous le poids du service de la dette. Dans ce cas, le

coût de la dette augmente, car le risque de crédit augmente.

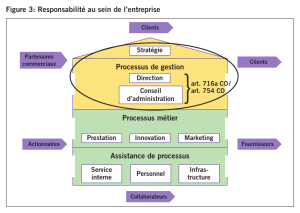

La recherche du coût minimal de financement externe

Rappelons la formule du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC- :

CMPC = taux d’intérêt x (dette / (dette + fonds propres)) + rendement attendu des fonds propres x (fonds propres / (dette

+ fonds propres))

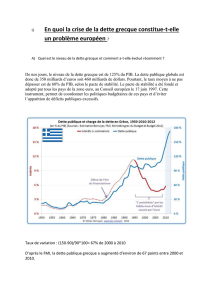

Etant donné les évolutions du coût de la dette et des fonds propres décrites ci-dessus, on a l’évolution suivante du CMPC

en fonction du ratio d’endettement ou ratio dette/fonds propres comme l’illustre la figure ci-dessous :

Le coût de la dette étant normalement inférieur à celui des fonds propres, le CMPC diminue d’abord lorsque le

ratio D/E augmente. Cependant, à partir d’un certain niveau d’endettement, tant le risque sur la dette que le risque sur les

fonds propres augmentent, et donc le coûts de ces deux formes de financement, donc le CMPC. Il existe en pratique un

niveau d’endettement qui procure le CMPC minimum. C’est ce niveau que doit viser l’entreprise. Il est d’autant plus

élevé que les cash flows de l’entreprise sont stables (moins volatils).

Pierre-Noël Giraud, Principes d’économie, Grands Repères, 2016 p.122-125

Document – Comment expliquer la coexistence des deux modes financement, bancaire et obligataire ?

première vue, ces deux modes de financement sont très similaires. Tous deux consistent en la création d’un contrat de

dette : un investisseur apporte ses ressources financières à l’entreprise en contrepartie de l’engagement contractuel de

versements futurs d’intérêts. Alors pourquoi des entreprises émettent des obligations tandis que d’autres contractent des

prêts bancaires ? Pour répondre à cette question, la littérature a mis en avant l’hétérogénéité des entreprises : toutes n’ont

pas les caractéristiques requises pour accéder au financement obligataire. Se financer directement sur le marché, que cela

soit par actions ou par obligations, requiert de supporter d’importants coûts directs (frais d’enregistrement sur les

marchés, notamment) et indirects (production de l’information nécessaire pour les investisseurs). Le financement

obligataire est ainsi réservé aux entreprises apportant suffisamment de garanties aux prêteurs, que cela soit du fait d’un

niveau élevé de capitaux propres pouvant servir de compensation en cas de défaut ou d’une bonne réputation sur les

marchés que l’emprunteur souhaitera préserver en respectant ses engagements. Les autres entreprises doivent se tourner

vers les banques pour obtenir un financement. Ces dernières sont exposées au même problème d’asymétrie d’information

que les investisseurs obligataires, mais elles disposent d’une « technologie » en matière d’audit et de contrôle qui leur

permet de limiter leur exposition au risque. Cette technologie n’est pas gratuite et son coût se retrouvera dans le montant

des intérêts demandés par les banques, généralement supérieurs aux intérêts versés sur la dette obligataire.

Comment expliquer la variation de ces modes de financement, bancaire et obligataire, au cours du cycle ?

Cette explication de la coexistence des financements bancaires et obligataires, fondées sur les caractéristiques des

entreprises, ne permet pourtant pas de comprendre pleinement la substitution entre ces deux modes de financement au

cours du cycle. Selon ce schéma théorique, le plus grand recours au financement obligataire durant les crises

s’expliquerait par une amélioration des caractéristiques fondamentales des entreprises, difficile à concilier avec la

dégradation, au même moment, de leur situation financière. Pour cette raison, un autre mécanisme théorique a été

proposé, mettant en avant l’hétérogénéité des prêteurs plutôt que celle des emprunteurs. Selon cette approche, la quantité

de crédit offerte par les banques aux entreprises dépend du risque de défaut de ces dernières, du fait notamment des

contraintes règlementaires pesant sur leurs bilans. En période de récession, les banques diminuent leur offre de crédit afin

de réduire leur exposition au risque accru de défaut des entreprises ; la hausse des taux d’intérêt qui en résulte attire les

investisseurs obligataires, motivés par des rendements plus élevés ; du financement obligataire se substitue alors au

financement bancaire. Cette évolution peut même se poursuivre en période de reprise si les banques ont subi des pertes

financières importantes pendant la récession.

Th. Grjebine, U. Szczerbowicz, F. Tripier, « Financement de l’économie : le modèle européen remis en question » in CEPII,

L’économie mondiale 2016, Repères, La Découverte, 2015 p.64

Document – Les reprises dépendent des structures financières

La structure de la dette des entreprises varie donc de manière régulière au cours du cycle. Peut-on pour autant

établir une relation entre la structure de la dette et le cycle économique ? Le graphique 3 présente l’évolution du PIB réel

après un pic d’activité, selon que la valeur initiale de la part du financement obligataire est élevée (supérieure à la

moyenne, trait plein) ou faible (inferieure à la moyenne, trait pointillé). Au début de la récession, l’évolution est similaire

: sur les trois premiers trimestres, les deux courbes sont très proches. Par la suite, les deux courbes divergent. La reprise

commence plus tôt dans les pays où la part du financement obligataire est élevée — en moyenne trois trimestres après le

pic, contre six trimestres dans les économies à faible part obligataire — puis l’écart s’accentue. Les économies où la part

du financement obligataire est élevée retrouvent leur niveau de PIB d’avant la récession cinq trimestres après le pic, alors

que les économies où cette part est faible ne le retrouvent que onze trimestres après le pic. cette date, le PIB réel des

économies où la part du financement obligataire est élevée dépasse de 5 % sa valeur au moment du pic !

La vigueur des reprises économiques est également liée à la substitution s’opérant entre financement bancaire et

financement obligataire à condition de tenir compte de la structure initiale de la dette. Intuitivement, on peut comprendre

qu’une substitution entre les deux formes de dette, mesurée par la croissance de la part obligataire, n’aura pas le même

impact macroéconomique dans un pays comme les Etats-Unis, où le financement obligataire représente plus de 50 % de

la dette des entreprises, et en Irlande où il est inférieur à 1 %.

La possibilité de substituer du financement obligataire au financement bancaire est d’autant plus nécessaire que

les contractions de l’offre de crédit bancaire peuvent toucher toutes les entreprises, y compris les plus grandes. Si

l’attention des décideurs a été focalisée sur le financement des petites et moyennes entreprises, presque exclusivement

dépendantes du financement bancaire, c’est bien l’ensemble des entreprises, petites et grandes, qui a été frappé par une

contraction de l’offre de crédit bancaire durant la Grande Récession. En 2009, 15 % des grandes entreprises européennes

(plus de 250 employés) indiquent que l’accès au financement est leur principal problème, mais c’est également le cas de

16 % des entreprises de 1 à 9 employés et de 50 à 249 employés. Au Etats-Unis, la Fed souligne que les banques

américaines ont durci fortement les conditions d’octroi de crédits commerciaux et industriels et le durcissement a

concerné autant les petites entreprises que les grandes.

Les contraintes pesant sur l’offre de crédit bancaire affectent donc l’ensemble des entreprises, avec des

conséquences importantes dans les pays où les marchés obligataires sont peu développés du fait du rôle majeur des

grandes entreprises dans l’économie. Les entreprises de plus de 250 salariés représentent en effet en moyenne 48 % de la

valeur ajoutée en Allemagne, 40 % en Irlande, 35 % en Espagne, 33 % en Italie, pays où la part du financement

obligataire est inférieure à 10 %. (…) Disposer de marchés de dette d’entreprise développés serait un facteur facilitant la

résilience des économies après les crises économiques.

Th. Grjebine, U. Szczerbowicz, F. Tripier, « Financement de l’économie : le modèle européen remis en question » in CEPII,

L’économie mondiale 2016, Repères, La Découverte, 2015 p.62-66

Document – Révolution industrielle et révolution financière

Pendant plusieurs décennies à partir de 1840 environ (un peu plus tôt en Grande-Bretagne ou en Belgique qu’en

France), des compagnies (ferroviaires) se créent et doivent avant toute recette d’exploitation construire des réseaux

extrêmement coûteux, ce qui rend l’autofinancement traditionnel impossible. En outre, nombre des compagnies sont

individuellement de grande taille, du fait des économies de réseau importantes dans ce secteur. Après de premières

émissions d’actions, elles empruntent par obligations des montants considérables à la fois individuellement (le capital des

plus grandes compagnies dépasse les 100 millions de francs, soit 1 % du PIB de 1840, et elles s’endettent bien au delà) et

globalement (les émissions totalisent de l’ordre de 10 % de l’investissement national, soit 1 % du PIB, chaque année et

pendant plusieurs décennies).

Aucune institution financière n’est alors en mesure d’avancer durablement des montants comparables à ceux qui

sont levés sur le marché et, même à court terme, les émissions impliquent, comme les grands emprunts publics, une

mobilisation de l’ensemble du système financier (ce qui conduit d’ailleurs, évidemment, à des coûts relativement élevés).

L’effet d’entraînement des chemins de fer est d’ailleurs considérable : sidérurgie et industries métallurgiques se

concentrent et se développent également, en recourant parfois au marché financier. Plus encore, le système bancaire

change d’échelle, avec la création de grandes banques ambitionnant de couvrir l’ensemble du territoire, recourant au

marché pour placer leurs actions et plus encore, par la suite, les émissions qu’elles organisent pour leurs clients. (…)

P.-C. Hautcoeur, « Marchés financiers et développement économique : une approche historique » in Regards croisés sur

l’économie, n°3, 2008 p164-165

Document – Les limites du marché financier au 19ème siècle : les PME

Pourtant, même à cette époque, le nombre d’entreprises cotées reste faible : à peine 400 sociétés françaises cotées

au marché o ciel parisien en 1913, peut-être autant sur les autres marchés français, sensiblement davantage en Angleterre

mais celle-ci reste, avec la Belgique, l’exception en la matière. Les raisons de ce faible nombre sont multiples et

concordantes : la plupart des entreprises recourent à l’autofinancement et ne souhaitent pas procéder à des émissions

publiques qui risqueraient de diluer le contrôle – souvent familial – de leur capital ; elles préféreraient émettre des

obligations, mais les Bourses exigent en général la cotation des actions pour coter des obligations. Lorsque les entreprises

demandent la cotation de leurs actions, c’est donc parfois par besoin fort de financement, mais le plus souvent parce que

6

6

7

7

1

/

7

100%