Aide-mémoire à l`intention des professionnels de la santé

AIDE-

MÉMOIRE

à l’intention

des professionnels

de la santé

Message du directeur

de la protection de la santé publique

Les infections transmissibles sexuellement (ITS) touchent chaque

année des milliers de Québécoises et de Québécois. Le phénomène

est d’ailleurs en recrudescence. Ainsi, depuis la fin des années

quatre-vingt-dix, l’incidence de l’infection à Chlamydia trachomatis,

de l’infection gonococcique et de la syphilis est à la hausse.

Non traitées, les ITS – qui sont souvent asymptomatiques – peuvent

entraîner de graves complications. Pour briser la chaîne de transmis-

sion de ces maladies, l’intervention ne doit pas se limiter au traite-

ment de la personne atteinte qui se présente au cabinet du médecin ;

les partenaires de cette personne doivent aussi être traités. Cette

recommandation touche non seulement les partenaires actuels,

mais également certains partenaires passés.

Le traitement précoce des partenaires présente non seulement

l’avantage de prévenir les complications chez ces derniers, il permet

aussi d’éviter la réinfection du patient par un partenaire non traité

et de limiter la propagation de l’infection dans la communauté. Les

partenaires d’une personne atteinte doivent donc être informés de

leur exposition à une ITS et être incités à consulter un médecin.

L’intervention préventive auprès des partenaires des personnes

atteintes d’une ITS – auparavant appelée notification aux parte-

naires – est un moyen efficace de lutte contre les ITS. Inscrite au

Programme national de santé publique 2003-2012, cette action est

reconnue depuis de nombreuses années par l’Organisation mondiale

de la santé, par les Centers for Disease Control and Prevention aux

États-Unis et par Santé Canada. Elle est aussi au cœur des activités

de contrôle des ITS dans de nombreux pays.

Ce type d’intervention peut être exigeant pour la personne infectée

elle-même, mais également pour les professionnels de la santé,

notamment pour le médecin traitant. Ce dernier peut toutefois

compter sur l’aide des professionnels de la santé publique, surtout

dans les cas considérés comme prioritaires.

Les bénéfices possibles de ce type d’intervention justifient assurément

que les professionnels de la santé y consacrent le temps nécessaire.

Horacio Arruda, M.D.

Intervention

préventive

auprès des

personnes

atteintes

d’une infection

transmissible

sexuellement

et auprès

de leurs

PARTENAIRES

Pour briser

la chaîne de

transmission,

TRAITER LES

PARTENAIRES

2

Cas prioritaires

En raison de la nature de l’infection, des données épidémiologiques ou des caractéristiques des person-

nes infectées ou de leurs partenaires, un encadrement soutenu de la personne atteinte d’une ITS, en vue

de l’intervention auprès de ses partenaires, est recommandé dans les cas suivants, qui sont des maladies

à déclaration obligatoire et qui sont désignés ici comme cas prioritaires :

• syphilis infectieuse (primaire, secondaire ou latente précoce) ;

• syphilis latente tardive, lorsque le titre du test non tréponémique est élevé (1 : 32 et plus) ;

• infection gonococcique ;

• infection génitale à Chlamydia trachomatis, lorsque diagnostiquée chez

– une personne de 19 ans ou moins,

– une personne présentant des ITS à répétition,

– une femme ayant eu plus d’une interruption volontaire de grossesse,

– une femme ayant une atteinte inflammatoire pelvienne,

– une femme enceinte ou un homme dont la partenaire est enceinte,

– une personne ayant de multiples partenaires,

– une personne dont les partenaires sont difficiles à joindre ;

• chancre mou ;

• lymphogranulomatose vénérienne ;

• granulome inguinal.

Dans les autres cas, la responsabilité de l’intervention préventive est généralement laissée au clinicien.

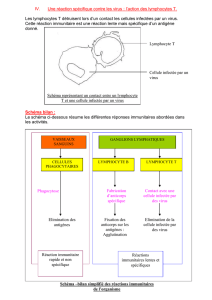

Les volets de l’intervention préventive

L’intervention préventive auprès d’une personne atteinte d’une ITS et auprès de ses partenaires comprend :

•le counselling général offert au patient (cas-index), qui vise à créer chez lui des conditions favorables au

succès du traitement de son infection, à lui éviter des complications éventuelles et à empêcher toute récidive

de la maladie. Cela inclut la promotion de la fidélité au traitement, des conseils visant à favoriser l’adop-

tion et le maintien de pratiques (sexuelles ou autres) sécuritaires et l’offre de vaccination contre l'hépatite B

et, si indiqué, contre l'hépatite A ;

•le counselling relatif à l’intervention préventive auprès des partenaires, qui vise à amener la personne

atteinte à reconnaître l’importance que ses partenaires soient prévenus, à obtenir sa collaboration et à faire

en sorte que tous ses partenaires pour lesquels l’intervention est requise soient identifiés en vue de les

informer de leur exposition à une ITS ;

•la notification aux partenaires et l’intervention préventive auprès d’eux, qui vise à ce que ces derniers

soient informés de leur exposition à une ITS et de la nécessité qu’ils soient traités et examinés, puis à leur

donner des conseils préventifs et à les diriger vers les ressources appropriées.

Les approches possibles

L’intervention préventive auprès des partenaires peut être effectuée selon deux approches :

•l’approche négociée : après entente entre la personne infectée et un professionnel de la santé, chacun des

partenaires est joint, dans un délai de quelques jours, soit par la personne infectée elle-même, soit par le pro-

fessionnel (habituellement un professionnel de la santé publique). Cette approche, qui exige un suivi afin de

vérifier si tous les partenaires devant être joints par la personne infectée l’ont été effectivement dans les délais

convenus, est recommandée pour tous les cas prioritaires;

•l’approche passive : la personne infectée, encouragée et soutenue par un professionnel de la santé, informe

elle-même chacun de ses partenaires de la possibilité qu’il soit infecté et de la nécessité qu’il soit traité et

examiné. Le professionnel de la santé n’intervient pas auprès des partenaires, mais conseille la personne

infectée quant à la démarche à suivre. Cette approche exige moins d’implication de la part des profession-

nels de la santé que l’approche négociée. Mais, aucun suivi systématique n’étant réalisé auprès de la person-

ne infectée afin de s’enquérir des résultats de son intervention, il est plus difficile d’en évaluer l’efficacité.

Ceci peut être acceptable pour les cas autres que prioritaires.

3

Traitement et examen des partenaires

Le traitement épidémiologique consiste à administrer un traitement aux partenaires même si les résultats des

tests ne sont pas encore disponibles ou se révèlent négatifs. Il ne s’agit donc pas de traiter sans procéder à des

épreuves diagnostiques, mais plutôt de traiter sans égard aux résultats obtenus. Les épreuves diagnostiques

sont utiles notamment pour confirmer la présence d’une infection, ce qui permet de poursuivre la démarche

de notification aux partenaires, et pour détecter d’autres ITS concomitantes.

Le traitement épidémiologique des partenaires est recommandé lorsque la personne infectée est atteinte:

• d’une infection génitale à Chlamydia trachomatis,

• d’une infection gonococcique,

• du chancre mou,

• de lymphogranulomatose vénérienne,

• d’une syphilis primaire, secondaire, latente précoce, ou latente tardive lorsque le titre du test non tréponémique

est élevé (1 : 32 et plus)

et

que le partenaire a été exposé dans les 90 jours précédant le diagnostic chez la personne infectée

ou

que le partenaire a été exposé plus de 90 jours avant le diagnostic chez la personne infectée (cas-index), que

les résultats des tests du partenaire ne seront pas disponibles à très brève échéance et/ou que la probabilité

de revoir ce partenaire est faible.

Les autres partenaires d’une personne atteinte de l’un ou l’autre de ces types de syphilis qui ont été exposés

plus de 90 jours avant le diagnostic chez la personne infectée doivent être traités en fonction de leur examen

clinique et sérologique.

Les partenaires de la personne atteinte de granulome inguinal seront traités s’ils ont des symptômes de la

maladie.

4

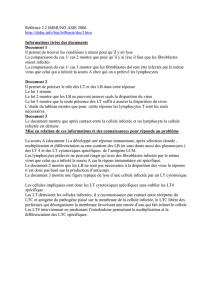

QUI FAIT QUOI ?

En règle générale, les responsabilités relatives à l’intervention préventive auprès d’une personne atteinte d’une ITS et auprès

de ses partenaires peuvent être réparties selon le tableau ci-après. Dans certains cas, le médecin traitant, après entente avec

les services de la santé publique, pourra assumer lui-même cette démarche auprès d’un patient atteint d’une ITS priori-

taire. Exceptionnellement, un professionnel de la santé publique interviendra, à la demande du médecin traitant, auprès

de personnes atteintes d’une ITS autre que prioritaire.

Le clinicien (dans tous les cas)

À la première rencontre avec le patient

■■

Aborder la question de l’intervention préventive auprès des partenaires. Cela constitue un des éléments

essentiels du counselling à l’occasion du dépistage d’une ITS.

À la suite d’un diagnostic d’ITS

Counselling général offert au patient

■■

Communiquer rapidement au patient son diagnostic.

■■

Lui donner de l’information sur son infection et les complications qui peuvent en découler.

■■

Lui prescrire le traitement approprié, conforme aux lignes directrices, et planifier le suivi si indiqué

1

.

■■

Promouvoir la fidélité au traitement prescrit.

■■

Faire connaître le programme de gratuité des médicaments contre les ITS.

■■

Faire connaître la disponibilité de la vaccination gratuite contre l’hépatite B et, si indiqué, contre l’hépatite A,

selon le programme d’immunisation du Québec.

■■

Donner des conseils favorisant l’adoption et le maintien de pratiques (sexuelles et autres) sécuritaires2.

■■

Discuter avec le patient de l’importance de l’intervention préventive auprès de ses partenaires :

• le sensibiliser aux avantages qu’il peut en retirer (éviter d’être réinfecté, être perçu comme une person-

ne responsable) ;

• le sensibiliser à la responsabilité et à la solidarité sociales (droit de la personne exposée d’avoir accès au

traitement et aux mesures préventives et ainsi réduire les risques de complications, éviter que le parte-

naire transmette l’infection à quelqu’un d’autre tout en demeurant asymptomatique, etc.).

■■

L’informer sur les services offerts pour l’appuyer dans sa démarche.

■■

Prévenir le patient qu’un professionnel de la santé publique pourrait communiquer avec lui afin de lui

offrir un soutien pour la démarche à faire auprès de ses partenaires.

N. B. : À moins d’une demande spéciale formulée par le clinicien, seuls les cas considérés comme prioritaires pourront bénéficier

d’un tel soutien. Informez-vous auprès de la Direction de santé publique afin de connaître les services offerts dans votre

région.

Démarche auprès de la Direction de santé publique

■■

Faire la déclaration obligatoire (MADO) à la Direction de santé publique (DSP) et, s’il y a lieu, collaborer avec

le professionnel de la DSP pour l’enquête épidémiologique et l’intervention préventive1.

■■

Communiquer avec la DSP ou avec le service désigné par elle lorsqu’un cas prioritaire pour une inter-

vention préventive ne peut être décelé sur la base des renseignements fournis par la déclaration

(MADO) (p. ex. la personne atteinte ou sa partenaire est enceinte)1.

■■

Appuyer l’intervention préventive offerte par la DSP ou le service désigné par elle pour le faire.

1. Acte réservé au médecin ou responsabilité médicale selon la loi.

2. Voir « Conseils préventifs visant à favoriser l’adoption et le maintien de pratiques sécuritaires ».

3. Voir « Les partenaires à joindre en fonction de la période de contagiosité ».

4. Voir « Comment préparer la personne atteinte à aviser ses partenaires ».

Responsabilités du clinicien

Responsabilités de la DSP

5

Intervention auprès du patient relativement à l’intervention préventive auprès de ses partenaires

La Direction de santé publique

dans les cas prioritaires

Intervention selon l’approche négociée

N. B.: Si l’intervention n’est pas réalisée par un professionnel de la santé

publique, il est important que le clinicien offre cet encadrement à

son patient, puisqu’il est alors la seule personne pouvant le faire.

Après entente avec le clinicien concernant l’intervention préven-

tive auprès des partenaires,

■■

compléter les conseils préventifs favorisant l’adoption et le

maintien de pratiques (sexuelles et autres) sécuritaires2;

■■

compléter l’information sur l’infection ;

■■

offrir la vaccination gratuite contre l’hépatite B, et si

indiqué, contre l’hépatite A ;

■■

dresser avec la personne atteinte la liste de tous les parte-

naires devant être joints en fonction de la période de conta-

giosité propre à chaque infection3;

■■

établir une entente pour aviser les partenaires de leur expo-

sition et réaliser l’intervention préventive auprès d’eux ;

■■

faire parvenir à la personne atteinte les documents

pertinents ;

■■

préparer la personne atteinte à sa démarche auprès des parte-

naires qu’elle choisit de joindre elle-même4;

■■

après une période maximale d’une semaine, vérifier l’état

d’avancement des démarches de la personne atteinte et

établir avec elle, si nécessaire, une nouvelle entente afin

d’aviser les partenaires qui n’auraient pas été joints.

Le clinicien

dans les autres cas

L’approche passive est acceptable

N. B. : Pour les cas autres que prioritaires,

l’encadrement de la démarche du pa-

tient revient au clinicien.

Communiquer à la Direction de santé

publique toute situation où la person-

ne atteinte semble avoir besoin d’un

encadrement soutenu1.

Afin d’aider la personne atteinte dans

sa démarche auprès de ses partenaires:

■■

dresser avec elle la liste de tous les

partenaires à joindre en fonction

de la période de contagiosité pro-

pre à chaque infection3;

■■

lui remettre les documents perti-

nents ;

■■

la préparer à sa démarche auprès

de ses partenaires4.

Le suivi de la démarche est réalisé en

même temps que le suivi clinique.

Notification aux partenaires et intervention préventive

auprès d’eux

■■

Obtenir les coordonnées complètes des partenaires devant

être joints ;

■■

communiquer avec tous les partenaires ou certains d’entre eux,

selon l’entente établie avec la personne atteinte;

■■

informer les partenaires de leur exposition à une ITS et de la

nécessité qu’ils soient traités et examinés ;

■■

leur fournir de l’information sur l’ITS en cause et sur les

autres ITS ;

■■

leur donner des conseils sur les moyens de diminuer le risque

de contracter ou de transmettre l’infection2;

■■

les diriger vers les ressources appropriées pour:

• un traitement épidémiologique et un examen médical,

• un dépistage,

• la vaccination gratuite contre l’hépatite B et, si indiqué,

contre l’hépatite A ;

■■

effectuer un suivi auprès du partenaire, si cela semble requis.

La personne atteinte communique

avec ses partenaires afin de :

• les informer de leur exposition à

une ITS et de la nécessité qu’ils

soient traités et examinés;

• leur donner de l’information de

base sur l’ITS en cause.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%