les AvAnt-gArdes et lA Métropole

9/82

Architecture et Typographie

Les avant-gardes et lamétropole

Sonia de Puineuf

Lorsque l’historien del’art étudie lapériode desannées 1920 et 1930,

ens’intéressant deprès auxavant-gardes, ilne peut manquer deconstater

uneconfusion permanente entre l’utopie et laréalité, autrement dit entre

leprojet et laréalisation effective d’une œuvre. Cela est particulièrement

vrai dans ledomaine del’architecture oùlediscours critique développé

parl’avant-garde sur ledessin oulamaquette d’architecture tend souvent

àocculter lecaractère virtuel del’objet. Ainsi, leMonument

àlaIIIeInternationale deVladimir Tatline, qui n’a pourtant jamais dépassé

lestade delamaquette, est-il vigoureusement comparé par lesjeunes

Tchèques dugroupe avant-gardiste Devětsil àlatour Eiffel 1 ; demême,

leprojet deLudwig Miesvander Rohe pour ungratte-ciel sur

laFriedrichstrasse àBerlin est-il reproduit dans

denombreuses revues progressistes comme

s’ils’agissait d’uneconstruction qui allait être

réalisée sous peu. Deceva-et-vient permanent

entre l’intention artistique et

sonaccomplissement résulte l’image d’unmonde

dynamique oùleprésent et lefutur seconfondent 2.

Il est particulièrement intéressant d’aborder sous cetangle

les« enseignes » desavant-gardes, c’est-à-dire lesprojets debâtiments et

d’édicules destinés àlasphère commerciale et publique, rêvés ouréalisés

par lesartistes et lesarchitectes progressistes. Cesconstructions ont

laparticularité deprésenter uneapparence formelle complexe qui met

enjeu, mieuxque dans tout autre type d’œuvre, lecroisement deplusieurs

disciplines artistiques (architecture, peinture, typographie). Enoutre,

émergeant simultanément dans plusieurs villes européennes,

ellespermettent delocaliser sans ambiguïté lespoints d’ancrage

del’avant-garde entre lesdeux

guerres.

1. Dans Život. Sborník nové krásy, Prague, Odbor

Umělecké Besedy, 1922.

2. Aujourd’hui, cettemanière deprésenter

destravaux d’architecture est privilégiée par

denombreux architectes, dont Jean Nouvel. Dans

l’exposition qui lui était consacrée auCentre

Pompidou en 2001-2002, lesprojets lauréats et

lesprojets perdants étaient exposés sans

distinction. C’est ainsi que sonprojet deTour sans

fin s’est matérialisé dans l’imaginaire collectif.

LES

AVANT-GARDES

ET LAMÉTROPOLE

Sonia

de Puineuf

10/82

Architecture et Typographie

Les avant-gardes et lamétropole

Sonia de Puineuf

Les enseignes comme expérience

artistique pluridisciplinaire

Pour comprendre lagenèse deceskiosques et autres bâtisses, ilfaut

remonter aux espaces Proun d’ElLissitzky, artiste engagé, plus que tout

autre, dans lapropagation del’art

progressiste russe enEurope

centrale et occidentale. Lesespaces

Proun posent clairement laquestion

fondamentale durapport entre

l’espace (Raum) et letableau / image

(Bild), celui-ci étant

traditionnellement appréhendé

comme unesurface. L’organisation

dynamique del’espace Proun, qui

opère avec desmurs peints et

despanneaux enrelief, permet, selon l’ambition affichée deLissitzky,

d’esquisser latransformation delapeinture enarchitecture : « Prounest

lastation dechangement delapeinture àl’architecture 3. »

C’est précisément celien étroit entre l’image

et l’architecture qui caractérise lespremiers

projets architecturaux deLajos Kassák, artiste

hongrois très tôt informé del’art deLissitzky. Kassák présente sesprojets

sous leterme de« Bildarchitektur » (architecture-image) qu’ilalui-même

forgé en 1921 encommentant unalbum graphique deSándor Bortnyik.

Dans seslithographies, Bortnyik élaborait descompositions deformes

abstraites aux coloris très délicats ponctuées dequelques lettres

del’alphabet. Cesformes élémentaires, préfigurations duvocabulaire

plastique duconstructivisme hongrois, traduisaient l’ambition

de« produire quelque chose àpartir dunéant 4 », defaire apparaître

« l’harmonie existant entre l’homme et l’univers 5 ». En 1922, Kassák semit

luiaussi àproduire desarchitectures-images clairement situées dans

lalignée deProun : « Lesuprématisme amis

“ledernier point sur lalettre i dans lapeinture”.

Etl’architecture-image tente, avec laforce

énergique deProun, sespremiers pas vers

unearchitecture entant qu’art unique, matériel et

spirituel, deconstruction collective. Laforce

del’architecture-image, comme delavie même, est donnée par

lemouvement. Toutefois, elle-même représente déjà lerésultat

dumouvement —lastabilité 6. » Eneffet, laplupart desdessins deKassák

sont descompositions stables dont

leséléments sontorganisés selon

lesaxes horizontal et vertical.

El Lissitzky, Projet pour unespace Proun, 1923

3 El Lissitzky et Hans Arp,

DieIsmen. LesIsmes. TheIsms,

Erlenbach / Zurich / Munich /

Leipzig, Eugen Rentsch Verlag, 1925, p. XI.

4 Lajos Kassák, dans lapréface deSándor

Bortnyik, album 19MA21, 1921 ; cité in

CharlesDautrey et Jean-ClaudeGuerlain,

L’Activisme hongrois, Montrouge, Goutal-Darly,

1979, p. 161.

5 Sándor Bortnyik, Magyar Irás, 1922 ; cité

enfrançais in idem.

6 Lajos Kassák, « Bildarchitektur », Ma, 1922,

VIII, nº 1, non paginé.

11/82

Architecture et Typographie

Les avant-gardes et lamétropole

Sonia de Puineuf

Ladiagonale intervient rarement.

Levocabulaire plastique s’y réduit

aucercle, aucarré, aurectangle,

autriangle et àlaligne droite. Dans

certaines images, Kassák introduit

aussi deslettres dont laprésence

sejustifie demanière très rationnelle

lorsque lescompositions

s’apparentent àdesprojets

architecturaux. Leslettres forment

alors desmots qui s’apparentent

àdesslogans publicitaires. Ilen va

ainsi, par exemple, d’une gouache

de1923 intitulée Architecture-image,

projet dekiosque. Leskiosques

deKassák sont véritablement

unetentative d’interpréter l’espace

Proun envolume, c’est-à-dire

d’imaginer unextérieur qui, par

l’organisation desesdifférents éléments, serait unéquivalent desintérieurs

deLissitzky. Kassák propose unecomposition architecturale faite deboîtes

—quis’apparentent àdesabris— et depanneaux qui n’ont pas d’autre

fonction que d’accueillir lacouleur et l’écriture 7. Del’encastrement

complexe decesdeux types devolumes résulte

unespace dynamique dans lesens oùilne peut

être appréhendé dans satotalité que si levisiteur

enfait letour complet. L’effet final est àcomparer

aux dessins deconstructions fictives que

Lissitzky présente dans sonlivre Histoire suprématiste de deux carrés en six

constructions, publié en 1922 àBerlin 8. Enconstruisant cetteboîte éclatée

et réorganisée, Kassák serapproche également deladémarche

contemporaine desarchitectes dugroupe DeStijl, dont larevue, ilne faut

pas l’oublier, apublié l’intégralité dulivre De deux carrés entraduction

néerlandaise.

Si Kassák choisit deregrouper sesprojets sous

leterme générique d’architecture- image, c’est bien

qu’ils’agit deconfronter l’architecture àlapeinture ;

cettedernière est suggérée par uneforte présence

delacouleur, cequi relie directement leskiosques

deKassák auxthéories architecturales embryonnaires

Lajos Kassák, Architecture-image, projet dekiosque, 1923

7 Cettecomposition rappelle également

unecouverture delarevue Maconçue par

HenrikGlauber en 1922. L’artiste y joue avec

leslettres dutitre enlesrapprochant

d’architectures modernes.

8 El Lissitzky, De deux carrés, Berlin,

Les Seytes, 1922.

Theo Van Doesburg, Construction

des couleurs danslaquatrième

dimension del’espace-temps, 1924

12/82

Architecture et Typographie

Les avant-gardes et lamétropole

Sonia de Puineuf

deTheoVan Doesburg 9. Lechoix même

descouleurs (les trois primaires complétées par

legris, lenoir et leblanc) est largement redevable

auxpeintures néoplastiques dePiet Mondrian,

elles-mêmes àlabase delaréflexion dugroupe

DeStijl sur lacouleur dans l’architecture. Ainsi,

dans leurmanifeste, Vers uneconstruction

collective, lesmembres deDeStijl soutiennent :

« Nousavons donné lavraie place àlacouleur dans l’architecture et nous

déclarons que lapeinture séparée delaconstruction architecturale

(c’est-à-dire letableau) n’a aucune raison d’être 10. » L’insertion delacouleur

dans l’architecture participe donc àrendre caduque l’existence,

sicontestée par lesconstructivistes, dutableau dechevalet. Lesmurs

deviennent lesupport privilégié del’expression plastique, ilssont enmême

temps l’architecture et l’image ; lacouleur devient

alors « matériau deconstruction 11 ».

VanDoesburg endonnera unebrillante

démonstration en 1926-1928 lorsque,

encollaboration avec Hans et Sophie Arp,

ilréalisera ledécor ducinéma-dancing L’Aubette

àStrasbourg, dont lerésultat fut un« espace

oblique sur-matériel et pictural 12 ».

L’apparence formelle deslettres

apparaissant sur lesfaçades

desprojets deKassák est elleaussi

héritée del’enseignement

deVanDoesburg.

Lesarchitectures-images peuvent

être rapprochées d’une carte postale

contemporaine conçue par Farkas

Molnár àl’occasion del’exposition

duBauhaus deWeimar, oùMolnár

était alors étudiant. Latypographie

bien particulière utilisée par lesdeux

artistes est celle que Theo Van

Doesburg préconisait en 1921 lors deses conférences subversives

deWeimar : l’idée était dedessiner deslettres selon unegrille orthogonale

ne reconnaissant que leslignes horizontales et verticales, conformément

aux tableaux deMondrian. Cechoix formel strict, qui sera critiqué dès 1923

par László Moholy-Nagy 13, représente lepremier effort desavant-gardes

13 László Moholy-Nagy, « Dieneue

Typographie », in Staatliches Bauhaus in Weimar

1919-1923, Weimar / Munich, Bauhausverlag,

1923, p. 141.

à gauche : Farkas Molnár, carte postale pour l’exposition du Bauhaus,

Weimar (Bauhausausstellung), 1923

à droite : Theo Van Doesburg, projetd’alphabet, 1919

9 En 1922, larevue Mapublie unnuméro

spécial dédié àDeStijl dans lequel est également

reproduit l’article « L’architecture entant qu’art

synthétique » deTheo Van Doesburg. Voir

Krisztina Passuth, « TheoVanDoesburg et

lemouvement d’avant-garde hongrois »,

inSergeLemoine (dir.), TheoVanDoesburg,

Paris, Philippe Sers, 1990, p. 165. Concernant

lesriches échanges entre lesartistes hongrois

delarevue Maet lesartistes néerlandais

deDeStijl, voir aussi Avant-Garde hongroise

1915-1925, Bruxelles, BBL & Brepols Publishers,

1999.

10 Theo Van Doesburg, Cornelius Van Eesteren

et GerritRietveld, Versuneconstruction collective,

tract distribué àl’exposition «L’Architecture et

lesarts quis’yrattachent», Paris, Écolespéciale

d’architecture, 1924.

11 Theo Van Doesburg, cité par Yve-Alain Bois,

«“L’idée” DeStijl», in DeStijl et l’architecture

enFrance, Liège, Mardaga, 1985.

12 Theo Van Doesburg cité parSergio Polano,

« TheoVanDoesburg, théoricien del’architecture

comme synthèse desarts », inSerge Lemoine

(dir.), Theo Van Doesburg, op.cit., p. 131.

13/82

Architecture et Typographie

Les avant-gardes et lamétropole

Sonia de Puineuf

pour redéfinir, ensimplifiant et enépurant laligne constitutive

descaractères alphabétiques, leslois delatypographie moderne.

Lapolice imaginée par VanDoesburg est exclusivement composée

delettres majuscules. Elletend àunhaut degré d’abstraction et souffre,

dece fait, d’unmanque delisibilité. Sarigidité constructive aboutit,

pourcertaines lettres, àunrésultat peu harmonieux : par exemple, leB et

leR affichent unréel problème deproportion et d’équilibre tandis queleD,

leO et leS perdent leurscourbes caractéristiques 14. Malgré

cesimperfections, onpeut sedemander dans quelle mesure l’apparition

decetteécriture dans lesprojets architecturaux progressistes

aconditionné latypographie desfutures enseignes avant-gardistes.

On connaît lecombat delaNouvelle

Typographie pour uneécriture universelle 15, que

lesartistes cherchent àdéfinir àpartir desformes

minuscules deslettres del’alphabet latin.

Tributaire delarapidité delalecture, lenouvel

imprimé del’ère delacommunication doit offrir

unelisibilité maximale. Ils’agit aussi, grâce

àlaminuscule, deremettre encause lesrègles orthographiques arbitraires

ayant provoqué unéloignement entre l’écriture et lalangue parlée 16.

Toutefois, si l’on observe lesmots affichés sur lesfaçades desédifices

conçus par cettemême avant-garde

internationale, onne peut qu’être

frappé par laprésence quasi

permanente demajuscules.

L’exemple leplus intrigant est

lebâtiment duBauhaus deDessau,

construit par Walter Gropius en

1925-1926. Àcettedate, laréflexion

sur l’écriture universelle est déjà bien

avancée : Herbert Bayer, professeur

auBauhaus, travaille demanière

intense sur lesujet. Pourtant, l’enseigne del’école n’en porte que peu

demarques. Certes, latypographie choisie est unelinéale souple qui

correspond àl’idéal delaGrotesk desannées 1920 enmême temps qu’elle

s’éloigne delarigidité formelle doesburgienne. Mais ils’agit malgré tout

demajuscules, qui sont aumême moment critiquées avec virulence

ausein même del’école 17.

Loin d’être unparadoxe, cechoix délibéré

permet dedistinguer lesupport mural propre

Walter Gropius, bâtiment duBauhaus, Dessau, 1925

14 Àl’occasion deson travail sur L’Aubette,

VanDoesburg conçoit unetable d’orientation

utilisant cetalphabet. Ilen améliorera alors

leslettres « problématiques ».

15 Voir àcepropos notre article

« Aucommencement était l’alphabet.

L’avant-garde internationale enquête delalangue

universelle, 1909-1939 », Cahiers duMNAM

(Paris), nº102, hiver 2007-2008, p. 36-63.

16 Rappelons que, dans l’écriture allemande,

lapremière lettre detous lessubstantifs

secompose encapitale.

17 Gropius exprimait quelques réserves ausujet

duprogramme radical derefonte del’alphabet et

del’écriture : « L’élimination descapitales [initiée

par] desférus desnormes […] ne doit pas être

prise ausérieux », écrivait-il le10 juillet 1926

dansPapierzeitung. Cité par UteBrüning,

« Herbert Bayer », inJeannine Fiedler et

PeterFeierbend (dir.), Bauhaus, Cologne,

Könemann, 2000, p. 336.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

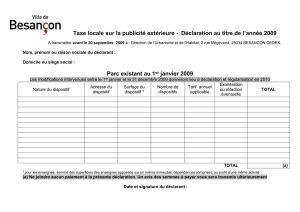

100%