l`utilisation de la recherche dans la pratique clinique

Nicole Parent, MSc, Institut de Cardiologie de Montréal

Fabienne Fortin, PhD, Faculté des Sciences Infirmières, Université de Montréal

L’UTILISATION DE LA RECHERCHE DANS LA PRATIQUE CLINIQUE :

PROGRAMME DE PARRAINAGE

À

L’INTENTION DE PATIENTS CARDIAQUES

RÉSUMÉ

l’utilisation de la recherche dans la

pratique clinique :

Programme de parrainage à l’intention

de patients cardiaques

La recherche vise l’acquisition de connaissances et

le transfert de celles-ci dans la pratique. Les

connaissances qui intéressent les infirmières sont

celles qui sont pertinentes à l’amélioration de la

pratique des soins. Avant d’initier un changement

dans la pratique clinique à partir des résultats de

recherche, il importe de considérer certains critères

rigoureux qui servent de guide à une prise de déci-

sion éclairée quant à l’adoption ou non de tels

résultats.

À

l’aide d’un exemple en soins infirmiers,

portant sur une intervention de soutien à l’intention

de patients cardiaques, cet article présente I’appli-

cation

d’un modèle d’utilisation de résultats de

recherche. Le modèle comporte six phases à l’appui

d’un jugement critique sur la valeur d’un travail

scientifique : la préparation, la validation, I’évalua-

tion comparative, la prise de décision,

I’adapta-

tion/application et l’évaluation. Chacune des phases

fait état de l’application des critères du modèle, non

seulement aux résultats, mais à l’ensemble de la

démarche de recherche suivie par l’auteur. Ce

modèle d’utilisation de la recherche peut fournir à

l’infirmière des moyens de proposer des change-

ments dans la pratique, basés sur les connaissances

qui émanent de la recherche.

Mots clés : intervention de soutien

-

recherche

-

uti-

lisation des résultats

-

modèle de STETLER

SUMMARY

Use of research in the clinical

practice support programme for the

benefit of heart patients

The research aims at the acquisition of knowledge

and its application in the practice. The knowledge

which most interests the nurses is the one pertaining

to the improvement of nursing practice. Before ini-

tiating a change in the clinical practice on the basis

of the research results, it is important to consider

some rigorous criteria which

Will

provide

guidance

to an enlightened decision as to whether

such

results should be adopted or not. With the help of

an example of nursing

tare

concerning a support

programme for the

benefit

of heart patients, this

article presents the application of a

mode1

of use of

research results. The

mode1

consists

of six phases in

support of a critical judgement on the value of a

scientific work : preparation, validation, compara-

tive evaluation, decision making, adoption/applica-

tion and evaluation.

Each

of these phases states the

application of the

mode1

criteria, not only to the

results, but to the whole research processes follo-

wed by the author. This

mode1

of research use

cari

provide the nurse with means of proposing changes

in the practice, based on the knowledge issuing

from research.

Key words : support programme

-

research

-

use of

the results

-

STETL ER

mode/

50

Recherche en soins infirmiers N” 57 -Juin 1999

L’UTILISATION DE LA RECHERCHE DANS LA PRATIQUE CLINIQUE :

PROGRAMME DE PARRAINAGE A L’INTENTION DE PATIENTS CARDIAQUES

La recherche dans une discipline professionnelle vise à la

fois le développement des connaissances et le transfert de

celle-ci vers la pratique des soins. Le concept d’utilisation

de la recherche fait référence non seulement à

I’applica-

tion des résultats dans la pratique mais aussi à l’utilisation

de nouvelles connaissances découlant de la recherche. II

s’agit d’un processus complexe qui exige une série d’acti-

vités partant de l’identification de recherches susceptibles

de résoudre des problèmes de soins infirmiers à leur

implantation dans la pratique et à leur évaluation. Ce

pre

cessus

implique la critique de travaux de recherche

publiés portant sur la description, l’explication ou la pré-

diction de phénomènes infirmiers, lequel processus permet

d’apprécier la valeur scientifique et la pertinence clinique

d’implanter un changement dans un milieu de soins.

Avant de considérer tout changement ou innovation

dans la pratique infirmière provenant d’articles de

recherche rapportant des résultats bénéfiques pour les

patients, il importe de considérer, dans le processus

d’utilisation, certains critères d’application en procé-

dant à une analyse critique à l’appui d’une prise de

décision éclairée. II existe un certain nombre de

modèles et de théories susceptibles de faciliter I’éva-

luation rigoureuse d’une recherche et qui proposent

des stratégies de transfert des connaissances à la pra-

tique clinique (Horsley et coll. 1983; Krueger et coll.

1978; Rogers (1983) Stetler et Marram 1976; Stetler,

(1994). Cet article vise à décrire, à l’aide d’un de ces

modèles, celui de Stetler, une démarche d’application

dans la pratique clinique des résultats d’une étude

effectuée auprès de patients cardiaques et portant sur

le soutien vicariant comme intervention de soutien.

Le modèle d’utilisation des résultats de recherche mis au

point par Stetler (1994) fournit un cadre compréhensif

qui met en relief le transfert dans la pratique des résultats

de recherche par les infirmières. Le modèle vise à guider

l’infirmière consommatrice de la recherche à évaluer

dans quelle mesure les recherches publiées possèdent

les critères d’application et comment les résultats

peu-

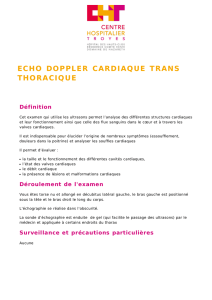

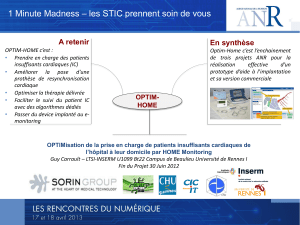

Phase

I

: Phase II :

Préparotion Volidotion

Énoncé des

résultats Phase Ill

Évolution

-

Figure 1. Adaptation du modèle d’utilisation de la recherche de Stetler

Source : Stetler

C.E.,

Nuning

Outlook,

Jan&$v. 1994

vent être utilisés dans la pratique des soins. Le modèle

proposé comporte six phases à l’appui d’un jugement

critique sur la valeur d’un ouvrage scientifique : (1) la

préparation, (2) la validation, (3) l’évaluation compara-

tive, (4) la prise de décision, (5) I’adaptation/application,

et (6) l’évaluation (figure 1).

Les phases du modèle de Stetler ont servi à examiner

l’application des résultats d’une recherche effectuée

par Parent (1997). L’étude, menée auprès de patients

admis à l’hôpital pour subir une chirurgie de

revascula-

risation coronarienne, avait pour but d’évaluer I’effica-

cité d’une intervention de soutien sur l’anxiété, la per-

ception d’auto-efficacité et la reprise des activités

physiques. L’intervention de soutien était offerte par

d’anciens patients ayant déjà subi une chirurgie de

revascularisation coronarienne lesquels servaient de

modèles aux nouveaux patients. L’intervention de sou-

tien offert par un ancien patient modèle se présentait

sous la forme de visites auprès des nouveaux patients,

soit la veille de la chirurgie, le

5(ième)

jour

post-opéra-

toire et à la 4(ième) semaine post-opératoire. Une

étude expérimentale à deux groupes randomisés avec

mesures avant et après l’intervention a été effectuée

auprès de 55 sujets âgés de 40 à 69 ans. La variable de

l’anxiété situationnelle a été mesurée à l’aide de

l’échelle d’anxiété de Spielberger, Gorsuch et Lushene

(1970). Les perceptions d’auto-efficacité et l’exécution

des activités physiques ont été mesurées respective-

ment par les échelles élaborées par Jenkins (1989).

Des analyses de variante à mesures répétées et des

tests de t de Student ont permis de vérifier l’évolution

des variables dépendantes à l’intérieur des groupes et

entre les deux groupes aux divers temps d’évaluation

(24 heures pré-op, 5 jours et 4 semaines post-op). Les

résultats ont révélé une différence significative

(p

<

O,O5)

en faveur du groupe expérimental pour les

scores de l’anxiété et ce à tous les temps de mesure.

Des analyses réalisées en

post

hoc ont démontré que

seul le groupe expérimental a subi une diminution

Phase IV :

Prise de Phase V

Adoptotion/ Phase VI :

Évoluotion

Décision

Bases pour

\

la pratique

Impact du

changement

et

1

retorder

0

31

l-1

Appiitotion

Recherche en soins infirmiers

No

57. Juin 1999

significative

(p

< 0,02) de l’anxiété au cours de la

période de l’hospitalisation. Quant à la perception

d’auto-efficacité et à l’accomplissement des activités

physiques, les résultats révèlent une différence signifi-

cative

(p

<

0,05) en faveur du groupe expérimental au

niveau de toutes les activités évaluées à 5 jours post-

opératoire, ainsi qu’au niveau des activités générales à

4

semaines post-opératoires. Les résultats de cette

étude suggèrent que ce modèle de soutien, mis au

point par des infirmières, semble bénéfique aux

patients durant la période de réadaptation compte tenu

de la diminution de l’anxiété, de l’augmentation de

l’efficacité perçue et de l’accomplissement des activi-

tés. Des recommandations pour la pratique et la

recherche infirmière ont été présentées.

Le contenu de la recherche doit être évalué selon des

fondements scientifiques et de pertinence. Le modèle

de Stetler situe l’utilisateur des résultats de recherche

dans la pratique dans une démarche consciente d’ana-

lyse critique qu’il atteint à travers les six phases du

modèle décrites ci-après.

PHASE

I

: LA PRÉPARATION

La phase de préparation vise à préciser le but visé par

l’utilisateur qui désire initier une démarche de

recherche d’idées innovatrices et à déterminer le motif

du changement qu’il veut apporter. II peut s’agir, par

exemple de résoudre un problème clinique particulier,

de maintenir un niveau de connaissance de pointe

dans un champ de pratique spécialisé, ou encore de

revoir une procédure ou un programme d’enseigne-

ment en vue d’une application clinique. Peu importe

la raison qui justifie le recours à des écrits scientifiques,

toute recherche, qu’elle soit descriptive, corrélation-

nelle

ou expérimentale peut servir à fournir des

connaissances nouvelles et une direction éclairée pour

la pratique clinique.

L’application de la première phase du modèle de

Stetler au contexte de l’étude portant sur le soutien

vicariant auprès de patients cardiaques, a servi à justi-

fier les raisons motivant la recherche d’un programme

de soutien applicable à une situation spécifique de

soin auprès de patients cardiaques. Un haut niveau

d’anxiété pré et post-opératoire des patients en attente

d’une chirurgie cardiaque avait été observé ainsi

qu’une crainte manifestée envers leur capacité éven-

tuelle de reprise de leurs activités régulières. Le but

visait à faire bénéficier tous les patients cardiaques de

connaissances découlant de cette recherche.

PHASE II : LA VALIDATION

En ce qui a trait à la phase de validation, elle consiste à

évaluer les forces et les faiblesses de l’étude et à déter-

miner si les limites présentes invalident les résultats et

les conclusions de l’étude. Chaque étape du processus

de la recherche est scrutée. Les études comportant

d’importants biais ou encore les études sans appui

théorique ne sont pas à retenir. La décision ici consiste

à accepter ou à rejeter une étude sur la base de critères

rigoureux en regard de la généralisation des résultats.

La phase de validation a permis d’apprécier de façon

critique les forces et les faiblesses de l’étude pour I’en-

semble des étapes suivies dans la réalisation de la

recherche sur l’efficacité d’une intervention de soutien.

De façon spécifique, l’analyse critique a porté sur le

problème et la théorie sous-jacente, les divers éléments

de la méthode, les résultats et leur interprétation selon

des critères d’analyse proposés par Fortin, (1996). Les

bénéfices d’une telle intervention de soutien utilisant

l’expérience vicariante auprès de patients de chirurgie

cardiaque ont été démontrés dans l’étude de Parent

(1997). Aux deux premières phases, il importe de for-

muler une conclusion sous la forme d’un énoncé résu-

mant les résultats de recherche reconnus pour être

bénéfiques aux patients. Les interventions qui condui-

sent à des changements désirés peuvent être mieux

compris s’ils sont expliqués dans le contexte théorique

en regard des changements anticipés.

En appliquant ces principes à la recherche proposée, il

ressort de l’analyse que le problème décrivant les diffi-

cultés pré et post-opératoires des patients cardiaques

était bien cerné et intégré dans un cadre théorique

pouvant expliquer les relations entre la variable

inter-

vention de soutien et les variables dépendantes

anxiété, efficacité perçue et reprise d’activités. Le cadre

théorique de l’étude se situe dans le contexte de la

théorie de l’auto-efficacité de

Bandura

(1977). Selon

cette théorie, la perception qu’a un individu de ses

capacités à exécuter une activité influence et déter-

mine son niveau de motivation et son comportement.

La théorie de l’auto-efficacité permet ainsi de prédire

la manifestation d’un comportement. Bandura postule

que les personnes cherchent à éviter les situations et

les activités qu’ils perçoivent menaçantes, mais s’enga-

gent à exécuter des activités qu’elles se sentent aptes à

accomplir. L’expérience vicariante, ou l’opportunité

d’observer un individu, similaire à soi-même, exécuter

un comportement donné, constitue une source d’infor-

mations importantes influençant la perception d’auto-

efficacité. Si une personne observe qu’un comporte-

ment adopté par d’autres réussit, cette constatation

augmente la tendance de la personne à se comporter

de la même façon. L’intervention de soutien, offerte

par des anciens patients modèles, utilisant l’expérience

vicariante avait ainsi pour objectif d’augmenter la per-

ception d’auto-efficacité des patients, favoriser la

52

Recherche en soins infirmiers

N”

57

-

Juin 1999

L’UTILISATION DE LA RECHERCHE DANS LA PRATIQUE CLINIQUE :

PROGRAMME DE PARRAINAGE A L’INTENTION DE PATIENTS CARDIAQUES

reprise des activités physiques et diminuer l’anxiété

entourant l’expérience d’une première chirurgie car-

diaque. Trois hypothèses relatives aux positions théo-

riques et aux résultats empiriques ont été formulées.

Ces hypothèses ont permis de vérifier l’efficacité de

l’intervention de soutien par un ancien patient modèle

auprès des patients devant subir une chirurgie car-

diaque. Les hypothèses de recherche reflètent les rela-

tions anticipées entre l’intervention de soutien et les

trois variables dépendantes de l’étude soit : l’anxiété,

la perception d’auto-efficacité et la reprise des activités

de réadaptation. Elles sont : HI : les patients qui reçoi-

vent l’intervention de soutien de la part d’un ancien

patient modèle obtiennent des scores plus bas à

l’échelle d’anxiété situationnelle que les patients sou-

mis aux soins usuels; H2 : les patients qui reçoivent

l’intervention de soutien de la part d’un ancien patient

modèle obtiennent des scores plus élevés aux échelles

d’auto-efficacité pour a) les activités de réadaptation,

b)

la marche, et

c)

l’activité de monter les marches

d’un escalier, que les patients soumis aux soins usuels;

H3 : les patients qui reçoivent l’intervention de soutien

de la part d’un ancien patient modèle obtiennent des

scores plus élevés aux échelles d’exécution des activi-

tés physiques pour a) les activités de réadaptation,

b)

la

marche, et

c)

l’activité de monter les marches d’un

escalier, que les patients soumis aux soins usuels.

Les deux phases décrites ci-dessus permettent de for-

muler un énoncé sur les résultats de recherche obtenus

relativement au soutien vicariant. L’énoncé peut se for-

muler comme suit :

«Une intervention de soutien par

un ancien patient modèle a contribué, par l’expérience

vicariante, à diminuer l’anxiété, à augmenter la per-

ception d’auto-efficacité et à favoriser la reprise des

activités physiques au cours de la réadaptation après la

chirurgie cardiaque».

PHASE

Ill

:

1

‘ÉVALUATION COMPARATIVE

La phase d’évaluation comparative comprend les

quatre composantes critiques suivantes : l’adaptabilité

au milieu, la faisabilité, les bases pour la pratique et la

preuve scientifique. L’adaptabilité au milieu consiste à

comparer les caractéristiques de l’échantillon de

l’étude à celles de la population qui bénéficiera de ces

soins. L’environnement est également examiné en rela-

tion avec le milieu, l’organisation et le personnel. La

faisabilité concerne les risques éthiques, les

contraintes, le temps, l’effort et les coûts d’implantation

ou encore les ressources additionnelles nécessaires à

l’application des résultats de la recherche. Par

exemple, devons-nous impliquer différents

interve-

nants dans ce processus d’application

3

Les personnes

concernées sont-elles prêtes à mettre en place un tel

programme de parrainage? Le troisième aspect à consi-

dérer dans l’évaluation comparative a trait aux fonde-

ments pour la pratique, les bases théoriques sur les-

quelles s’appuient l’intervention. II est important de

situer les résultats de l’étude dans le contexte du cadre

théorique dans le nouveau milieu. Le modèle théo-

rique utilisé dans l’étude s’harmonise-t-il avec celui qui

prévaut dans le milieu

?

La preuve scientifique permet

de comparer les résultats obtenus de l’étude avec les

résultats d’autres études empiriques menées dans des

situations similaires. Les résultats obtenus de l’étude

sont-ils supportés par d’autres études?

Dans la phase de l’évaluation comparative sur I’effica-

cité d’une intervention, les caractéristiques de la popu-

lation visée par l’application du changement ont été

analysées. La population visée correspondait exacte-

ment à celle de l’échantillon de l’étude de Parent

(1997). La faisabilité d’application des résultats était

également satisfaite

: l’implantation d’une telle inter-

vention de soutien a nécessité la participation de

quelques bénévoles et la coordination par une infir-

mière responsable du projet. Aucun coût n’y était asso-

cié à l’exclusion de la coordination par l’infirmière. Les

trois ex-patients initialement impliqués dans l’étude

consentirent à offrir bénévolement ce service de sou-

tien. Le cadre théorique de l’apprentissage par I’obser-

vation et de l’expérience vicariante était compatible

avec le modèle conceptuel utilisé dans le milieu de

pratique, soit, celui d’Orem.

Selon Orem

(1991),

les soins infirmiers visent à aider

la personne à surmonter ses limites en regard des

actions d’auto-soins. L’auto-soin est une action entre-

prise par une personne dans le but de maintenir sa vie

et sa santé, de se rétablir d’une maladie ou de blessures

ou de s’adapter aux différentes conséquences reliées à

des problèmes de santé. Le rôle de l’infirmière consiste

à amener la personne à adopter une attitude respon-

sable face à ses actions d’auto-soins selon divers

modes d’assistance : agir, guider, soutenir, procurer un

environnement favorisant le développement de la per-

sonne et enseigner. Une intervention de soutien offerte

par des anciens patients modèles fournit un mode

d’apprentissage par l’observation et constitue en soi

une forme d’auto-prise en charge pour les patients.

L’infirmière qui rend possible cette intervention de sou-

tien contribue à guider et à procurer un environnement

favorable au développement de la personne.

Avant d’apporter des changements dans les méthodes

de pratique, il faut s’assurer que la recherche s’appuie

sur des résultats similaires rapportés dans d’autres

études. C’est ce qui constitue la preuve scientifique.

Ainsi, de nombreux écrits ont souligné l’importance

d’impliquer d’anciens patients comme modèles auprès

53

Recherche en soins infirmiers

N”

57

-

Juin 1999

de leurs pairs, futurs opérés, et la nécessité d’élaborer

des interventions de soutien pour cette période difficile

de la réadaptation (Lepczyk, Raleigh et Rowley, 1990;

Miller et Shada, 1978). Des résultats bénéfiques pour

les patients ont été rapportés dans les écrits à la suite

d’interventions similaires obtenus auprès d’autres

clientèles (Rose, 1992; Vachon et al., 1980).

PHASE IV : LA PRISE DE DÉCISION

La phase de la prise de décision comporte les quatre

options suivantes : utiliser les résultats de recherche,

envisager leur utilisation, retarder leur utilisation ou

rejeter leur utilisation. L’utilisation des résultats de

recherche concerne l’application dans l’immédiat des

résultats dans la pratique clinique. Cette application

peut se réaliser selon trois formes : cognitive, instru-

mentale et symbolique. L’application cognitive, selon

Stetler (1994) est un moyen de modifier une façon de

penser ou d’apprécier une conséquence. Aussi, I’appli-

cation

cognitive peut fournir une meilleure compré-

hension d’un phénomène, permettre l’analyse de pra-

tiques dynamiques ou améliorer les habiletés à

résoudre des problèmes cliniques. L’application instru-

mentale implique l’utilisation directe des connais-

sances pour appuyer le besoin de changement dans les

interventions infirmières. L’application symbolique sur-

vient lorsqu’un résultat de recherche est utilisé dans le

but de légitimer une position ou un changement dans

la politique courante. Ces différentes formes d’applica-

tion peuvent être formelles ou informelles.

Une autre décision serait d’envisager l’utilisation de

résultats disponibles. Parfois de nouvelles informations

s’avèrent nécessaires avant d’appliquer les résultats

d’une recherche dans la pratique, surtout quand le

changement est complexe et implique d’autres disci-

plines de la santé. Plus de temps est alors requis pour

déterminer comment les résultats seront utilisés et qui

coordonnera les diverses activités nécessaires au chan-

gement. L’utilisation des résultats peut aussi être retar-

dée jusqu’à ce que de nouvelles informations viennent

appuyer le changement. II peut être indiqué de retar-

der l’utilisation des résultats de recherche lorsque de

nouvelles études sont requises. Par exemple, lorsqu’il

n’existe pas suffisamment d’études sur un sujet, qu’il y

a présence de conflits ou de contradictions entre les

études, ou encore lorsque les risques liés à

I’applica-

tion sont trop importants. Dans ce cas, la pratique

demeura inchangée jusqu’à la venue de nouvelles

études. L’option finale peut être de rejeter les résultats

de recherche parce que ceux-ci ne sont pas assez évi-

dents pour une application dans le milieu clinique ou

encore parce que les risques ou les coûts d’implanta-

tion semblent trop élevés.

Cette phase de prise de décision a permis de prendre la

décision d’appliquer dans l’immédiat l’intervention de

soutien dans la pratique clinique basée sur la recon-

naissance des bénéfices de l’expérience vicariante

auprès des patients de la chirurgie cardiaque, à savoir

la diminution de l’anxiété, l’augmentation de

I’effica-

cité perçue et la reprise des activités. Cette reconnais-

sance découle de l’application cognitive et instrumen-

tale. Dans l’application cognitive, les infirmières

peuvent modifier leur compréhension du phénomène

d’aide par les pairs, encourager ce type de soutien et

favoriser leur intégration dans une démarche d’aide.

Quant à l’application instrumentale, elle vise la mise

en application de l’expérience vicariante sous la forme

d’un programme de parrainage offert à des patients.

PHASE V :

L’ADAPTATION/L’APPLICATION

La phase d’adaptation/application consiste à général

i-

ser l’énoncé de recherche qui a été spécifié au cours

de la phase II. II s’agit de planifier l’implantation des

résultats de recherche dans la pratique. L’adaptation

vise à déterminer quel type de connaissances sera uti-

lisé et comment ces connaissances seront appliquées

dans la pratique? La phase d’application proprement

dite inclut un certain nombre d’étapes telles que (1) la

connaissance de la situation à changer, (2)

I’élabora-

tion d’un plan de changement, et (3) l’implantation du

plan. C’est au cours de la phase d’application, selon

Stetler (1994) que les politiques et les procédures sont

développées à l’aide des connaissances d’écoulant de

la recherche et sont implantées dans la pratique.

L’application des résultats de l’étude sur le soutien

vicariant concernait tous les patients admis à une

chirurgie cardiaque. L’intervention de soutien était

offerte sous la forme d’un Programme de parrainage.

Les objectifs du programme visaient à favoriser I’en-

traide entre les patients au moment de I’hospitalisa-

tion et à apporter le soutien aux patients cardiaques

et à leur famille. Le Programme de parrainage a

débuté ses activités en janvier 1995. L’intervention

de soutien fut dispensée par les trois bénévoles for-

més initialement en vue de leur implication dans

l’étude. La clientèle visée par le programme était les

patients hospitalisés pour une chirurgie cardiaque.

Les visites de soutien étaient offertes la veille de la

chirurgie et avant le congé de l’hôpital. En mai 1995,

de nouveaux bénévoles furent recrutés. Ces derniers

ont reçu la formation initiale d’une durée de sept

heures sur les principes de la relation d’aide, dont les

notions d’empathie, d’écoute attentive et de respect.

Grâce à ces nouvelles recrues, le service de soutien

fut nouvellement offert aux patients hospitalisés pour

une intervention de dilatation coronarienne. Dès juin

54

Recherche en soins infirmiers

N”

57

-

Juin 1999

6

6

7

7

1

/

7

100%