Critiques entre confrères : tout le monde en pâtit, et

66

|

LE CONCOURS MéDICAL

tOME 136

|

N° 1

|

JANVIER 2014

PRATIQUES | Gestion des risques au cabinet

{

devoir de confraternité | devoir de transparence | déontologie

Observation

Le Dr C. est médecin en zone semi-rurale.

Ce jeudi, Solange, 57 ans, vient le voir en

urgence pour un traumatisme de l’épaule

après une chute au travail. Devant l’attitude ty-

pique de traumatisée des membres supérieurs,

l’impotence fonctionnelle hyperalgique, le Dr C.

suspecte une fracture de la clavicule, calme la

douleur par une injection d’antalgique, et fait

accompagner Solange séance tenante par le

contremaître de son entreprise jusqu’aux urgen-

ces du centre hospitalier voisin de 20 kilomètres

pour une prise en charge complète. Solange re-

vient quinze jours plus tard pour la gestion admi-

nistrative de son dossier ; elle confirme la frac-

ture de clavicule, porte une contention, mais se

montre réservée, refusant tout examen. Gênée,

elle finit par rapporter les propos plutôt désobli-

geants du chirurgien orthopédiste vu à l’hôpital,

qui a critiqué assez vertement l’injection d’antal-

gique qui gênait les options thérapeutiques, le

trajet réalisé « comme dans la brousse » (sic),

sans médicalisation par les pompiers et, plus

globalement, la petite compétence des généra-

listes en traumatologie.

Critiques entre confrères : tout le monde

en pâtit, et surtout le patient

Pr René Amalberti*

Commentaire

Le trait n’est pas forcé dans ce cas ; les criti-

ques de confrères ne sont pas rares, leur fré-

quence a même tendance à augmenter, au fil

des années et dans des termes toujours plus forts

(encadré 1). Les Américains parlent de disruptive

behavior, de medical bashing, ou de badmou-

thing (encadré 2) pour caractériser ces propos

de professionnels inutilement blessants, vexatoi-

res, peu éthiques, prononcés à l’encontre d’autres

professionnels, qu’il s’agisse de médecins vis-à-vis

de confrères ou de soignants, de soignants entre

eux, le plus souvent devant les patients, ou encore

d’enseignants critiquant ouvertement d’autres spé-

cialités auprès des étudiants.

L’ampleur du phénomène

et ses impacts

Entre médecins en ville et hospitaliers, alors que

seulement 5 % des médecins sont vraiment ca-

talogués comme ayant de façon récurrente des

problèmes de compétence ou de prise de risques

inutiles(1), 95 % des médecins ont, parfois ou

souvent, critiqué leurs confrères auprès de leur

patient(2). Dans bien des cas, le patient finit par

tout rapporter à un autre médecin, ce qui sanc-

tionne ces comportements trop systématiques.

Pire, presque toujours, ces comportements in-

troduisent le doute dans l’esprit des patients et

réduisent leur adhésion aux prescriptions, dont

on sait qu’elle est déjà précaire(3).

Entre médecins et soignants(4), 73 % des soi-

gnants reconnaissent avoir été l’objet parfois ou

souvent d’attitudes et de critiques non éthiques

de la part des médecins avec qui ils travaillent.

67 % de ces comportements ont été associés à

des facteurs de risque pour le patient, 27 % en-

gageant le pronostic du patient par le fait de la

dégradation de la coordination en lien direct avec

l’effet de la critique reçue. Certains soignants fi-

nissent par renoncer à appeler le médecin incri-

miné, ou à dire les choses telles qu’elles sont. Les

conséquences sont particulièrement importantes

pour les erreurs sur le médicament. L’impact sur

le moral et l’équipe est aussi très important, avec

une baisse de la satisfaction, des départs volon-

taires de soignants, des dégradations importan-

tes des communications et coordinations, et une

contamination collatérale à toutes les relations

dans l’équipe de soin(5).

À l’université(6), 87,5 % des étudiants rappor-

tent des critiques vexatoires sur leur spécialité ;

les spécialités les plus concernées sont la mé-

decine générale (72 %), la médecine interne

(40 %) ; la psychiatrie (39 %) et la chirurgie gé-

nérale (36 %). 67 % des étudiants, en particu-

lier en médecine générale, rapportent avoir été

Tous droits reservés - Le Concours médical

tOME 136

|

N° 1

|

JANVIER 2014

LE CONCOURS MéDICAL

|

67

Gestion des risques au cabinet

personnellement l’objet de critiques qui rabais-

sent la compétence nécessaire, l’assimilent à un

choix par défaut. Les réactions des seniors et

de l’administration de l’université sont souvent

décevantes, au mieux neutres. Cette absence

d’attitudes constructives de chaque discipline

pour une solidarité réciproque provoque régu-

lièrement des changements tardifs d’orienta-

tion. Ainsi, des étudiants de médecine générale

optent souvent pour une autre spécialité sous

la pression des critiques excessives ou par dé-

valorisation de leur choix initial ; l’impact est

sérieux, puisque 12 % des étudiants reconnais-

sent avoir réorienté leur carrière de généralistes

à cause de ces critiques, 7 % avoir fui la méde-

cine de ville en zone rurale, 8 % être devenus

spécialistes(7).

Pourquoi ces comportements ?

Parmi les facteurs externes, la fatigue, parti-

culièrement présente en milieu médical, joue à la

fois comme conséquence et accélérateur de ces

comportements délétères. L’effet générationnel :

la génération vétéran (1900-1945), marquée

par la crise de 1929, avait pour logique de tout

accepter pour préserver le travail et la sécurité

de la famille ; la génération des baby boomers

(1946-1964) loyaux à leur organisation, cher-

chait l’ascenseur social par tous les moyens, y

compris l’acceptation d’attitudes déplacées si

c’est le prix à payer ; tandis que les générations X

(1965-1980) puis Yers (1981-1999) misent sur

la technologie, prônent l’équipe, le réseau plutôt

que l’autorité, et sont sensibles à la qualité de

vie, tout en étant plus intolérantes, notamment

à tout ce qui les agresse, et en même temps plus

agressives en retour. Enfin, la mixité des cultu-

res en médecine : aux États-Unis, plus de 50 %

des professionnels de santé ne sont pas nés sur

le territoire.

Parmi les facteurs personnels : la personna-

lité est évidement un élément récurrent, avec de

grandes différences dans la gestion de l’agres-

sion et des stress, et très peu de formations pour

gommer ces différences.

Mais, dans bien des cas, blâmer le collègue per-

met simplement de réduire son propre stress.

Souvent le médecin pense qu’en disant au pa-

tient tout ce qu’il pense, il répond à un objectif

de transparence, mais il ne faut pas confondre

devoir de transparence et autorisation de délation

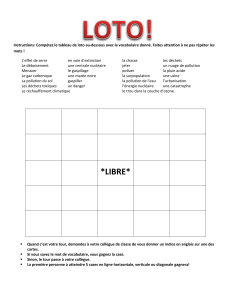

2. Badmoothing, bashing, disruptive behavior

Quatre-vingt-quinze % des médecins font, rarement ou souvent, des critiques

non éthiques sur leurs confrères, les autres professionnels, ou des critiques plus

générales sur d’autres spécialités que la leur.

Dans une grande majorité de cas, ceux qui critiquent le plus, et le plus inutilement,

sont de bons médecins, bons techniciens, justement avec un (trop) haut niveau

d’attente sur eux-mêmes et sur le système médical.

Le mécanisme psychologique de base le plus fréquent, invoqué pour expliquer ces

critiques inutiles, est la triangulation de la relation : pour gérer ses propres angoisses

et ses propres limitations, un tiers virtuel, objet de la critique, est présenté comme la

cause du problème, et on se place soi-même en observateur transparent, neutre, avec

le beau rôle.

Les critiques sont souvent prononcées devant le patient, ou l’étudiant, avec des

conséquences, importantes et mal estimées par celui qui critique, sur la sécurité du

patient, la conance mutuelle, et les choix de carrière des étudiants.

On peut s’améliorer, en groupe, et par des formations. Le groupe professionnel a tout

intérêt à être solidaire, à adopter une tolérance zéro sur ces pratiques, tout en aidant. Un

rapprochement social, des opportunités pour mieux se connaître et connaître le métier

de l’autre sont souvent sufsants pour réduire considérablement ces comportements.

L’université de Rochester a recruté des acteurs pour jouer les patients standard,

allant consulter 23 oncologues et 23 généralistes qui avaient accepté de participer

à l’expérimentation et de recevoir dans leur consultation normale des patients

cibles (mais sans savoir lesquels) et avaient donné l’autorisation d’enregistrer la

consultation (magnétophone porté par le patient) (chaque médecin payé 300 dollars

la consultation cible). Le patient acteur prenait le rôle d’un patient de la cinquantaine

atteint d’un cancer du poumon avancé, qui venait de déménager à proximité du lieu

de consultation, de sorte qu’il s’agissait de la première visite à ce médecin, mais pas

de la première visite pour la pathologie et le début du suivi médical, effectués dans

l’ancien lieu d’habitation. Tout le dossier avait été préparé par des oncologues pour

avoir un maximum de réalisme, et le patient acteur était bien sûr entraîné.

Sur les 46 visites, 39 ont pu être enregistrées (20 oncologues et 19 généralistes) ;

15 % des médecins ont dit avoir reconnu un patient cible (5 au total), ce qui signie

que 34 visites n’ont pas été détectées par les médecins comme faisant partie de

l’expérimentation : celles-ci ont été étudiées en détail.

Au total, 12 commentaires se sont avérés positifs sur le travail des confrères précédents,

2 neutres et 28 négatifs (14 sur le traitement mis en place, 8 sur les confrères eux-

mêmes, dont 6 nominatifs, et 6 d’ordre plus général sur certaines spécialités médicales).

Les commentaires négatifs parfois violents sont apparus souvent comme des

justications de la propre difculté du médecin à assumer

ses propres hésitations, comme s’il voulait se dédouaner

à l’avance d’un problème qui n’était pas encore arrivé.

Exemple de commentaire positif : « Vous avez eu

une bonne biopsie, c’est un bon docteur. »

Exemple de commentaire négatif : « Il a irradié vos

côtes, pas le poumon… ce gars est vraiment un idiot. »

1. Une expérimentation originale et inquiétante(3)

DR

Tous droits reservés - Le Concours médical

PRATIQUES | Gestion des risques au cabinet

{

68

|

LE CONCOURS MéDICAL

tOME 136

|

N° 1

|

JANVIER 2014

(encadré 3) ; critiquer est souvent aussi une ma-

nière de se dédouaner et de gérer son anxiété

devant un diagnostic difficile. Une des stratégies

les plus connues pour réduire son angoisse et

fuir sa propre responsabilité est de trianguler

la relation avec le patient en réintroduisant la

responsabilité d’un collègue absent, mais l’effet

sur le patient est rarement positif, car il en est

souvent gêné.

Que faire pour corriger(8) ?

Miser sur le leadership organisationnel : impliquer

l’organisation pour que le management s’intéresse

au problème et accepte de valider une politique ac-

tive de non-tolérance à des calomnies inutiles.

Responsabiliser : il faut arriver à mieux respon-

sabiliser chacun dans ses actes. Une enquête d’opi-

nion conduite en interne (par questionnaire ou en-

tretiens) peut aider à débattre de ces problèmes,

Même si un consensus est acquis pour la nécessité d’une transparence accrue vis-à-vis du patient, les médecins peuvent être embarrassés à

révéler les erreurs de confrères. Un des points faibles du consensus actuel sur la transparence est de présupposer qu’elle ne concerne que le

médecin devant le patient. Évidemment, ce n’est nalement que rarement le cas tant le système de prise en charge est complexe, articulé entre

acteurs, bref, en lui-même (le système) cause d’accidents. Parler d’une erreur au patient dont on n’est pas la source directe conduit à plusieurs

difcultés : d’abord en parler correctement (qui, où, quand), ce qui n’est pas simple et relève de l’inférence incertaine, puis en parler tout court avec

éthique. Les meilleurs experts mondiaux ont été réunis pour rééchir à la question. Voici leurs conclusions.

La première difculté est de savoir ce qui s’est réellement passé (mauvaise traçabilité), puis d’estimer en quoi c’est une erreur (de « je n’aurais pas

fait comme ça » à « inadmissible »).

Parler au collègue suspecté du problème avant d’en parler au patient est de loin la meilleure solution, mais cela peut avoir aussi des effets

délétères sur la relation avec ce collègue, et cela prendra du temps. Attention aussi aux clichés des relations entre spécialités, de déconsidération

inutile, etc.

Le fait de ne pas parler au collègue et d’utiliser directement les données disponibles évite les difcultés précédentes, mais reste peu éthique, peu

loyal, et parfois proche de la calomnie, avec une possibilité de cascade d’effets secondaires incontrôlés sur le collègue ou l’institution que l’on

désigne comme coupable, sans parler de l’attitude avec les assureurs qui peut être franchement négative sur cette façon de faire.

Même quand les faits sont simples et portent peu à discussion, il faut faire attention à ne pas casser inutilement la conance du patient dans le

collègue ou l’institution désignée, surtout quand ce

patient n’aura pas d’autre choix que d’y retourner.

Le collège d’experts conseille nalement d’en parler

toujours quand l’impact est réel pour le patient,

car la transparence est un droit pour ce dernier ;

mais d’en parler uniquement après avoir réuni les

éléments clairs sur ce qui s’est passé (jamais de

spéculation, jamais d’accusation sans preuve).

Les inférences doivent être consensuelles dans la

profession, ce qui signie qu’il faut en parler avant

soit au médecin incriminé, soit au moins à d’autres

professionnels pour obtenir un consensus. Il ne faut

jamais se er à sa propre opinion.

Autant que possible, les institutions auxquelles

appartiennent les médecins doivent être informées

et mobilisées pour faire les intermédiaires entre les

médecins concernés. Elles doivent organiser les

rencontres, créer une atmosphère de juste culture

propice à ces échanges et à l’annonce au patient.

Gallagher T, Mello M, Levinson W, et al. Talking with patients

about other clinicians’errors. NEJM 369:18, 2013;1752-6.

3. Ne pas confondre devoir de transparence à propos de l’annonce d’une erreur

avec permission de délation des collègues : une récente mise au point du

NEJM

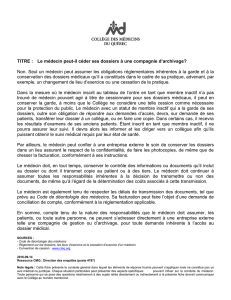

Tableau. Les différents cas retenus par le collège d’experts

Situation clinique Participants souhaités dans

l’annonce au patient

Quelle logique sous- jacente ?

Erreur d’un proche collègue de vo-

tre institution qui a pris en charge

le patient avec vous

Vous et le collègue Assumer collectivement

Erreur d’un étudiant ou d’un

paramédical sous vos ordres

Vous, et un encouragement à

ce que la personne incriminée

assiste aussi

Assumer votre rôle de leader

Erreur d’un collègue de votre

institution avec lequel vous n’avez

pas de contact direct

Vous et votre collègue, un membre

de la direction de l’institution

Montrer que l’institution assume

sa responsabilité (maison de

santé, hôpital, cabinet de groupe)

Erreur systémique (transmission

d’information entre professionnels

par exemple)

Directeur médical de votre

institution et si possible de l’autre

institution

Un directeur est mieux positionné

pour expliquer un problème de

système

Erreur d’un collègue inconnu, et

sans lien avec vous, ni présent

ni passé

Directeur médical de votre

institution et si possible de l’autre

institution du collègue incriminé

Les directeurs sont mieux posi-

tionnés pour ce type d’annonce.

Un assureur peut être conseil

❑

❑

Offre valable jusqu’au 30/06/2014

www.concoursmedical.fr

❑

❑

❑

❑

❑

❑

J’accepte d’être inscrit au site egora.fr, J’accepte de recevoir

le site des professionnels de santé les newsletters

❑ ❑

chèque à l’ordre de Global Média Santé

carte bancaire (sauf American Express)

N°

Expire fi n :

Merci d’inscrire les 3 derniers

chiffres fi gurant au dos

de votre carte bancaire

Date et signature obligatoires

Spécialité :

Je complète les informations me concernant : M. Mme

Nom : Prénom :

N° : Rue :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Global Média Santé

Service abonnements

314, Bureaux de la Colline

92213 Saint-Cloud Cedex

À envoyer avec votre règlement à :

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès

et de rectifi cation pour les informations vous concernant, que vous pouvez exercer

librement auprès de Global Média Santé- service abonnements - 314, bureaux de

la colline - 92213 Saint-Cloud cedex.

`

124

1 an d’abonnement

Z

les archives de votre revue

de nombreux conseils juridiques

les initiatives de vos confrères

sur le terrain et de nombreux

autres contenus !

www.concoursmedical.fr

les archives de votre revue

de nombreux conseils juridiques

les initiatives de vos confrères

sur le terrain et de nombreux

autres contenus !

NOUVEAU

L’ACCÈS ILLIMITÉ

AU SITE INTERNET

DU CONCOURS MÉDICAL

avec

BULLETIN D’ABONNEMENT

Tous droits reservés - Le Concours médical

tOME 136

|

N° 1

|

JANVIER 2014

LE CONCOURS MéDICAL

|

69

Gestion des risques au cabinet

à condition d’éviter soigneusement toute sanction,

ou attitude assimilée, quand on est à cette étape de

restitution.

Former sur les conséquences de ces comporte-

ments en les évoquant en staff, ou en cours, avec

une approche claire.

Travailler en équipe : les actions doivent se

concentrer sur l’établissement d’un code de condui-

te faisant consensus dans le groupe et recevant un

soutien sans faille de la direction, en fuyant un com-

portement de silence (silence skills) avec des inter-

ventions systématiques convenues dans le groupe

(zéro tolérance) chaque fois que ce code n’est pas

respecté. En fait, il s’agit de se donner la possibi-

lité dans le groupe de réagir tous, vite, en traitant

le fait (du comportement) plutôt que mettant l’op-

probre sur la personne, et en insistant bien sur le

lien entre la sécurité du patient et les conséquences

de ce comportement. Le simple fait d’établir une

communication plus importante et plus fréquente, y

compris sur des sujets non professionnels, avec les

auteurs de ces comportements (souvent en contact

trop ponctuel avec l’équipe) suffit souvent à atté-

nuer les comportements par une meilleure connais-

sance et un respect mutuel.

Souligner les conduites exemplaires : le fait d’avoir

(de préférence) un médecin qui prend la parole sur

ce sujet et s’engage à réagir chaque fois publique-

ment sur les abus commis et à montrer l’exemple

est toujours un plus.

Identifier et aider les professionnels à risque

sur ce domaine est une étape importante, en

les confrontant à leur comportement, et en les

adressant à des formations ad hoc. L’interven-

tion de personnes neutres et externes peut aussi

aider à la résolution du problème. Si aucun résul-

tat n’est obtenu par cette méthode de consensus,

des actions plus autoritaires contre les auteurs

de ces comportements répétés doivent être en-

visagées avec le support de la direction ; il peut

s’agir d’abord de médiations, de formations spé-

cifiques, et, in fine, de sanctions. •

* René Amalberti, professeur de physiologie-physiopathologie au Val-de-

Grâce, ancien titulaire de chaire, spécialiste de la gestion des risques

industriels et médicaux, partage actuellement son activité entre ses rôles

de conseiller sécurité des soins de la HAS-DAQSS et de directeur

scientique de la Prévention médicale, www.prevention-medicale.org.

1. Samenow CP, Spickard Jr A, Swiggart W, et al. Consequences of

Physician Disruptive Behavior. Tenn. Med. 2007; 38–40.

2. Weber D. Poll results: doctors’ disruptive behavior disturbs physician

leaders. Phys Exec. 2004;30:6-14.

3. Daniel S, Morse D, Reis S, et al. Physicians criticizing physicians to

patients, J Gen Intern Med 2013, 28(11):1405-9.

4. Rosenstein AH, O’Daniel M. A survey of the impact of disruptive

behaviors and communication defects on patient safety. The Joint

Commission Journal on Quality and Patient Safety, 2008, 34(8), 464-71.

5. Longo J. Combating Disruptive Behaviors: Strategies to Promote a

Healthy Work Environment. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing

2010, 15, 1 Manuscript

6. Holmes D., Tumiel-Berthalter L. Zayas L., Watkins R., ‘Bashing’of medical

specialties: students’experiences and recommandations, FamMed

2008;40(6) 400-6.

7. Kamien BA, Bassiri M, Kamien M. Doctors badmouthing each other.

Does it Affect medical students’ career choices? Aust Fam P hysician.

1999 Jun;28(6):576-9.

8. Rosenstein A. Managing disruptive behaviors in the health care

setting: process, policy, prevention and intervention. Adv Psychol Res.

2009;72:1-14.

❑

❑

Offre valable jusqu’au 30/06/2014

www.concoursmedical.fr

❑

❑

❑

❑

❑

❑

J’accepte d’être inscrit au site egora.fr, J’accepte de recevoir

le site des professionnels de santé les newsletters

❑ ❑

chèque à l’ordre de Global Média Santé

carte bancaire (sauf American Express)

N°

Expire fi n :

Merci d’inscrire les 3 derniers

chiffres fi gurant au dos

de votre carte bancaire

Date et signature obligatoires

Spécialité :

Je complète les informations me concernant : M. Mme

Nom : Prénom :

N° : Rue :

Code postal : Ville :

Tél. :

E-mail :

Global Média Santé

Service abonnements

314, Bureaux de la Colline

92213 Saint-Cloud Cedex

À envoyer avec votre règlement à :

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès

et de rectifi cation pour les informations vous concernant, que vous pouvez exercer

librement auprès de Global Média Santé- service abonnements - 314, bureaux de

la colline - 92213 Saint-Cloud cedex.

`

124

1 an d’abonnement

Z

les archives de votre revue

de nombreux conseils juridiques

les initiatives de vos confrères

sur le terrain et de nombreux

autres contenus !

www.concoursmedical.fr

les archives de votre revue

de nombreux conseils juridiques

les initiatives de vos confrères

sur le terrain et de nombreux

autres contenus !

NOUVEAU

L’ACCÈS ILLIMITÉ

AU SITE INTERNET

DU CONCOURS MÉDICAL

avec

BULLETIN D’ABONNEMENT

Tous droits reservés - Le Concours médical

1

/

4

100%