Réquisition psychiatrique en urgence : Guide pratique

1

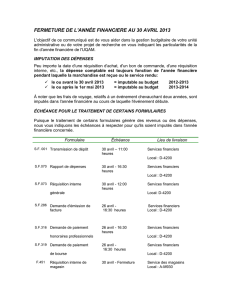

RÉQUISITION POUR MOTIF PSYCHIATRIQUE EN STRUCTURE D’URGENCE

Hôtel-Dieu, Unité de psychiatrie d’urgence.

Correspondance : N. Dantchev, Hôtel-Dieu, Unité de psychiatrie d’urgence,

1, place du Parvis Notre-Dame, 75004 Paris – Tél. : 01 42 34 84 35

E-mail : [email protected]

Points essentiels

■ L’autorité judiciaire peut être amenée à demander un examen psychiatrique

sur réquisition en urgence.

■ La réquisition donne lieu à la rédaction par le médecin d’un rapport signé.

■ La réquisition judiciaire et la rédaction des certificats sont codifiées de manière

précise.

■ L’examen de retentissement psychologique a pour but d’évaluer l’impact

psychologique de l’infraction présumée chez la victime.

■ L’Incapacité Totale de Travail, qui correspond à une incapacité d’effectuer les

actes usuels de la vie courante, sert à définir sur le plan juridique la gravité de

l’infraction commise.

■ L’examen du comportement consiste à évaluer la compatibilité psychiatrique

avec la poursuite d’une garde à vue.

■ Les examens psychiatriques sur réquisition en urgence chez les personnes en

garde à vue ne répondent pas à la question de la responsabilité pénale et de

ce fait se distinguent des expertises psychiatriques.

Chapitre 6

Réquisition pour motif

psychiatrique en structure d’urgence

I. SCHEID, M. WOHL, N. DANTCHEV

2■ PSYCHIATRIE 1 : L’EXERCICE DE LA PSYCHIATRIE POUR LES PATIENTS

SOUS CONTRAINTE JUDICIAIRE

1. Introduction

Les examens sur réquisition sont fréquents dans les services d’urgence et une part

croissante de ces examens concerne des motifs psychiatriques. Même si en théorie

ces examens devraient pouvoir s’effectuer dans des structures médico-judiciaires,

du fait des difficultés d’accessibilité de celles-ci, tous les services d’urgences

peuvent être concernés.

On distingue deux principaux types de réquisition : 1) celles qui concernent les

victimes d’infractions, dont le but est de rédiger un certificat médical constatant

les traumatismes psychologiques et de fixer une Incapacité Totale de Travail (ITT) ;

et 2) celles qui concernent les auteurs présumés d’infractions placés en garde à

vue, dont le but est de vérifier la compatibilité de l’état de santé psychiatrique avec

la poursuite de la garde à vue.

Le rôle du psychiatre dans le cadre de ces examens sur réquisition implique qu’il se

détache de sa mission de soignant pour répondre à une mission judiciaire, mais il

doit également profiter de ce temps « expertal » pour proposer des soins aux

victimes comme aux personnes placées en garde à vue.

2. La réquisition

La réquisition est une procédure par laquelle une autorité judiciaire ou administrative

fait injonction à un médecin d’effectuer un acte médico-légal. Peuvent diligenter

la réquisition d’un médecin : le procureur de la République ou son substitut, un

officier de police judiciaire (police nationale, gendarmerie), l’autorité administrative

(officier d’état civil, préfet, sous-préfet, maire).

Les réquisitions à personnes qualifiées relèvent des articles 60 et 77-1 du Code de

Procédure Pénale (CPP). Elles peuvent intervenir dans le cadre de l’enquête

préliminaire (article 77-1 du CPP), dans le cadre d’une enquête sur un crime ou un

flagrant délit (article 60 du CPP) et dans le cadre d’une commission rogatoire (elle

émane alors du juge d’instruction selon le cadre fixé par l’article 151 du CPP). Ces

examens médicaux sont sollicités en vue de la manifestation de la vérité et

constituent des actes d’enquête.

Ainsi, tout médecin inscrit à l’Ordre des médecins peut être requis, en tant que

« personne qualifiée » quels que soient son mode d’exercice ou sa spécialité. À ce

titre, le médecin devra préalablement à sa mission prêter serment par écrit

« d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience », sauf

s’il est déjà inscrit sur une des listes d’experts prévues à l’article 157 du Code de

procédure pénale.

Le médecin doit veiller à vérifier que sa réquisition soit écrite, qu’elle comprenne

l’identité et la fonction du requérant, de la personne requise ou du service requis,

l’article du Code de procédure pénale fondant la demande, l’énoncé précis de sa

mission, la signature du requérant, la date et le sceau. Il est recommandé au

médecin d’en conserver l’exemplaire original (1).

3

RÉQUISITION POUR MOTIF PSYCHIATRIQUE EN STRUCTURE D’URGENCE

Le médecin requis est tenu de répondre à toutes les réquisitions. Le fait, « sans

motif légitime », de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition est

passible de sanctions pénales contraventionnelles (article R 642-1 du Code pénal)

voire délictuelles (article L 4163-7 du Code de la santé publique). Les exceptions

envisageables à l’obligation de déférer à réquisition sont : le cas de force majeure

(maladie ou inaptitude physique), l’incompétence technique avérée dans le

domaine concerné par la réquisition et enfin l’incapacité transitoire du médecin

liée à l’obligation qu’il a de donner des soins de manière urgente à un autre

malade. Selon un rapport du Conseil national de l’Ordre des médecins, le praticien

ne devrait pas alléguer le fait qu’il est le médecin traitant de la personne pour se

soustraire à la réquisition. Celle-ci ne correspondant pas à la réalisation d’une

expertise, l’article 105 du Code de déontologie (« Nul ne peut être à la fois

médecin expert et médecin traitant d’un même malade. ») n’est ainsi pas

opposable (2). Toutefois, le médecin peut tenter de faire valoir à l’autorité

requérante un conflit d’intérêts s’il est en relation thérapeutique, familiale,

amicale, économique ou professionnelle avec le sujet, ou s’il connaît une partie au

conflit. Dans ce cas, l’autorité requérante peut le décharger de sa mission.

La réquisition donne lieu à la rédaction par le médecin d’un rapport signé et remis

à l’autorité requérante et aux services enquêteurs si la réquisition le prévoit. Seuls

les éléments médicaux explicitement mandatés par la réquisition doivent figurer

dans ce rapport. Le médecin doit exécuter cette mission dans le strict respect du

secret professionnel [art R 642-1, du Code pénal (CP)]. Notamment, le médecin ne

doit en aucun cas remettre le dossier médical de la victime à l’autorité requérante

ou aux services enquêteurs qui le demanderaient, et qui relève d’une perquisition.

Ces perquisitions sont effectuées par un magistrat en présence de la personne

représentant l’Ordre des médecins (2).

L’exercice médical dans une structure d’urgence va confronter le praticien à des

réquisitions dans l’urgence. Dans ce cas, l’autorité requérante a en effet estimé

que cet acte ne pouvait être différé en raison de l’urgence qu’il y a à rassembler

les éléments de preuves (constatations de blessures physiques, prélèvements

biologiques par exemple). L’article 60 du CPP souligne d’ailleurs le caractère

d’urgence ; il édicte : « S’il y a lieu de procéder à des consultations ou des

examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l’officier de

police judiciaire a recours à une personne qualifiée ».

Sur le plan organisationnel, ces interventions médicales ne devraient pas reposer

sur l’organisation de la permanence des soins. Les procureurs de la République

mettent d’ailleurs souvent en place une organisation autonome ou font appel

prioritairement aux structures hospitalières dédiées à la médecine légale (2).

3. Réquisitions psychiatriques concernant les victimes d’infractions

La définition juridique de victime est sous-tendue par « le fait générateur » ou

l’infraction qui a été commise [art 142, 142-1, 142-3 du CP] et les dommages qui

4■ PSYCHIATRIE 1 : L’EXERCICE DE LA PSYCHIATRIE POUR LES PATIENTS

SOUS CONTRAINTE JUDICIAIRE

résultent de cette infraction. Il existe trois types de dommages : corporel (physique

et/ou psychique), moral et économique. Pour qu’il puisse y avoir une réparation du

dommage subi, il faut qu’il existe à la fois : un fait générateur, un préjudice subi

et un lien de causalité entre le fait et le préjudice.

Lorsqu’il existe un dommage corporel, celui-ci doit être objectivé par un médecin.

À une phase précoce de la procédure, après le dépôt de plainte, cet examen

médical a généralement lieu au sein d’une unité médico-judiciaire ou d’une

structure d’urgence.

Lorsqu’il existe des éléments en faveur d’une répercussion psychologique, les

officiers de police judiciaire qui recueillent les dépôts de plainte peuvent être

amenés à demander, par le biais d’une réquisition, un examen dit de

« retentissement psychologique » (3).

Ce type d’examen a pour but d’évaluer et de quantifier l’éventuel impact

psychologique qu’a pu entraîner l’infraction. L’évaluation de l’impact psychologique

d’une agression peut se révéler complexe. Elle peut en effet concerner de

multiples situations, en fonction de l’infraction qui a été commise, du contexte et

de la personnalité de la victime et doit, dans la mesure du possible, être réalisée

par un psychiatre formé aux questions de psychiatrie légale.

Les examens sur réquisition intéressent différents types de victimes : victimes de

coups et blessures, victimes d’agressions sexuelles, victimes de violences

conjugales, etc. Lors de cet examen, les attentes des victimes sont importantes,

puisqu’il s’agit pour elles de faire reconnaître, par un tiers mandaté par la Justice,

la souffrance physique et/ou psychique qu’elles ont subie (4).

3.1. L’entretien psychiatrique

L’examen médical est l’acte technique préalable à la formalisation du certificat

médical initial. L’accueil d’une victime au sein d’une structure d’urgence est un

temps particulièrement important. Cet accueil doit se faire dans un climat le plus

empathique possible, ce qui va permettre de rassurer et d’expliquer précisément à

la victime le but de la réquisition, son caractère légal et la nature des différents

examens médicaux (5).

Lors de l’entretien avec la personne victime, le psychiatre va devoir répertorier de

façon extrêmement précise l’ensemble des symptômes psychiques qui ont émergé

dans les suites de l’agression et qui peuvent donc être considérés comme en lien

direct avec celle-ci.

Le premier temps de l’entretien va être celui de l’écoute pour que la victime puisse

exprimer les bouleversements émotionnels qu’a pu provoquer chez elle

l’agression. Le deuxième temps de l’entretien est un échange avec la victime de

façon à préciser les symptômes psychologiques en lien avec le traumatisme, à

l’aider à reprendre confiance dans son propre jugement et à comprendre ses

réactions lors de l’agression. Enfin, dans un troisième temps, l’entretien permet

d’expliquer le certificat à la victime, de lui conseiller éventuellement un soutien

5

RÉQUISITION POUR MOTIF PSYCHIATRIQUE EN STRUCTURE D’URGENCE

psychologique, psychiatrique ou juridique et de lui proposer une rencontre avec

les associations d’aide aux victimes (5). Il est également essentiel d’informer la

victime de ses droits et en particulier lui expliquer l’importance de se constituer

« partie civile », afin qu’elle puisse être informée des avancées de l’enquête et

prétendre le cas échéant à une indemnisation.

3.2. Le certificat médical de retentissement psychologique

La rédaction du certificat médical répond à certains impératifs que rappellent les

recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2011 (1). Il est du devoir du

médecin de cerner et de traduire ce qui, de l’observable chez la victime examinée,

est utile et nécessaire au travail de la justice. Dès lors que le certificat est remis aux

autorités judiciaires, il devient une pièce de procédure à part entière. Il doit donc

être particulièrement minutieux et détaillé d’autant qu’il servira parfois au

magistrat à qualifier l’infraction (6).

Si le médecin est libre de la rédaction du contenu du certificat, il se doit de ne

rapporter que ce qu’il a constaté. Il ne lui appartient pas d’apprécier la véracité des

faits ni de les imputer à l’auteur désigné par la victime. Le médecin devrait éviter

de mentionner l’auteur des faits, l’identité ou le lien de parenté entre l’auteur

supposé des faits et la victime, et ne doit pas se prononcer sur le caractère

volontaire ou involontaire des violences. Il est recommandé d’exprimer au présent

de l’indicatif les constatations faites et objectivées. Par contre, le médecin doit

mentionner les doléances de la victime au conditionnel ou en les indiquant entre

guillemets : « la victime déclare… », ou « la victime allègue… », ou encore :

« selon les dires de la victime… », sans interprétation ni tri. Il est également

nécessaire de ne pas affirmer l’existence d’un lien de causalité entre les troubles

constatées et les faits allégués. Le médecin doit veiller à éviter les omissions ou la

surdescription dénaturant les faits, et à ne pas interpréter ceux-ci. Par exemple, le

médecin ne doit pas employer de mots connotés, tels que « harcèlement », qui

relèvent d’un diagnostic finalisé d’ordre juridique.

Le certificat peut être rédigé sur papier libre ou sur un formulaire préétabli. Rédigé

en français, il doit comporter l’identification du médecin signataire (nom, prénom,

adresse, numéro d’inscription à l’Ordre des médecins) et la prestation de serment

si le médecin a été requis par une autorité judiciaire et qu’il ne figure pas sur une

liste d’experts, l’identification (nom, prénom, date de naissance) de la victime, du

représentant légal ou d’un traducteur éventuel. En cas de doute sur l’identité de

la victime, le médecin notera l’identité alléguée par celle-ci, sous la forme «

me

déclare se nommer... ». Le certificat doit également mentionner les circonstances

de sa rédaction (ici, sur réquisition) et indiquer le nom et la fonction du requérant.

Tous les certificats doivent être signés par le médecin et comporter la date, l’heure

et le lieu de l’examen, et de la rédaction du certificat (qui peuvent avoir lieu à des

moments différents). Le médecin en conservera toujours un double, notamment

car il peut être sollicité plusieurs mois après le constat pour venir apporter son

témoignage devant une juridiction (6).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%