09 activites de cours CH1S

Chap.09CHIMIE1°S JLandrevie 16/01/2014

Chap09Cohésiondelamatièreàl’étatsolide 1 / 4 Hachette1°S Ó2011p.151à168

ThèmeComprendre,Loisetmodèles

IV) COHESIONDESSOLIDES MOLECULAIRES

1° Lessolidesmoléculair es

Un solidemoléculair eestconstituédeions /moléculesrégulièrementdisposéesdansl’espace.

Exemples:LaglaceH2O,lesaccharoseC12H22O11,l’ambreC40H64Osontdessolidesmoléculaires.

Remarque: La glace, solide moléculaire, fond, à pression ordinaire, à ………..°C, alors que le

chloruredesodium,solideionique / moléculaire,fondà801°C.Cecipeutêtregénéraliséetmontreque

lacohésiondessolidesmoléculairesestplus / moinsfortequecelledessolidesioniques.

Aquoiestduelacohésiondessolidesmoléculaires ?

La cohésiondessolides moléculaires est assurée parles inter actions deVan der Waalsauxquelles

peuvents’ajouterdesliaisonshydrogène.

2° Lesinter actionsdeVander Waals

Les inter actions de Van der Waals proviennent d’interactions électrostatiques entre les nuages

électroniques des atomes constituants les molécules. Ces forces sont d’autant plus intenses que les

liaisonscovalentesdesmoléculessontpolaires etque les moléculesquiinteragissentsontprocheset

volumineuses.

Ces interactions assurent la cohésion des solides moléculaires mais sont plus / moinsfaibles que les

interactionsélectrostatiquesquiexistententrelesionsdessolidesioniques.

3° Lesliaisonshydrogène

Une liaison hydrogène peut s’établir entre un atome A d’une molécule et un atome d’hydrogène

d’uneautre moléculeliéparuneliaisoncovalenteàunatomeB,lesatomesAetBpouvantêtredes

atomesdefluor,d’oxygène,d’azoteoudechlore.

Cetteliaisonsenoteenpointilléetlestroisatomesconcernés,A,HetBsontalignés.

Exemple : Représenterlaliaisonhydrogèneentredeuxmoléculesd’eau

La liaison hydrogène résulte de l’interaction électrostatique entre l’atome d’hydrogène qui porte un

excèsdechargepositiveetledoubletnonliantd’unatomed’oxygène.

Remarques:

Laliaisonhydrogèneentredeuxmoléculesd’eauexistedanslaglaceetdansl’eauliquide.

L’interaction assurée par une liaison hydrogène est plus intense que les interactions de Van

derWaalsmaisbeaucoupmoinsintensequ’uneliaisoncovalente.

Liaisonhydrogène

Liaisondecovalence

Doubletnonliant

F,O,NouCl

F,O,NouCl

Chap.09CHIMIE1°S JLandrevie 16/01/2014

Chap09Cohésiondelamatièreàl’étatsolide 2 / 4 Hachette1°S Ó2011p.151à168

ThèmeComprendre,Loisetmodèles

V) EFFETSPHYSIQUESDES TRANSFERTS THERMIQUES

1° Etatsphysiquesetchangementsd’état

Caractéristiquesmicroscopiquesdesprincipauxétatsdelamatière :

Etatphysique Arrangementdesparticules

Solide / liquide / gaz

Compact,ordonné

Solide / liquide / gazCompact,désordonné

Solide / liquide / gazDispersé,nonordonné

Lesdifférentschangementsd’étatsphysiques:

Liquéfaction/solidification/condensation/vaporisation / fusion / sublimationnécessitentunapportd’énergie.

Liquéfaction/solidification/condensation/vaporisation / fusion / sublimationnécessitentuneperte d’énergie.

Apressionconstante,leschangementsd’étatdescorpspurssefontàtempérature …………………….

Alatempératuredetransition,les……………..étatspeuventcoexister.

2° Effetsd’untr ansfertther miqueetinter pr étationmicr oscopique

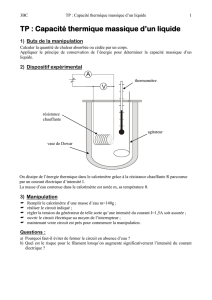

Expérience : Onfaitchaufferdel’eaudistilléedansunbécher,suruneplaquechauffanteenrelevantla

températureàintervallesdetempsréguliers(toutesles30sparexemple).

Quelleestl’alluredelacourbereprésentantlatempératureenfonctiondutemps?

Chap.09CHIMIE1°S JLandrevie 16/01/2014

Chap09Cohésiondelamatièreàl’étatsolide 3 / 4 Hachette1°S Ó2011p.151à168

ThèmeComprendre,Loisetmodèles

Interprétationmicroscopiquede cequisepasseaucoursduchauffage.

Lorsque la température s’élève, l’agitation des molécules d’eau augmente / diminue. Il y a

transfertthermique dela plaque chauffante à l’eau / l’eau à la plaque chauffante.

Lorsquelatempératureatteint100°C,letransfertthermiqueprovoquel’…………………..de

l’eau. L’eau passe de l’état ………….. (molécules se touchent et se déplacent les unes par

rapportauxautres)àl’état……………(moléculessontespacées,agitées).

Généralisation :

Untransfertthermiquepeutprovoquer:

uneélévationdetempérature

unchangementd’étatphysique

Latempér atur ed’un échantillonestunegr andeur macr oscopiquequiaugmentequandl’agitation

ther miquedesparticulesaugmente / diminue.

Lorsd’unchangementd’état,l’énergiegagnéeouperdueparlecorpscorrespondàunemodification

de l’intensité des inter actions entre les particules. Plus les interactions sont fortes, plus les

tempér atur esdechangementd’étatsontfaibles / élevées.

3° Evaluation destr ansfer tsther miques

L’évaluation des transferts thermiques se fait par des mesur es calor imétr iques (voir TPchap. 09),

dansdescalorimètres,récipientsisolésquiempêchentleséchangesd’énergieaveclemilieuextérieur.

a) Transfertthermiqueavecchangementd'étatphysiqued'uncorpspur

Un changement de l'état physique d'un corps pur est réalisé sous pression constante et à une

température ……………………..

L’énergiedechangementd’étatestl’énergiequ’ilfautapporterouretirerpartransfertthermiqueà

uncorpsayantatteintsatempératuredechangementd’étatpoureffectuercechangementd’état.

L'expérience montre que l'énergie ther mique (ou quantité de chaleur) Q échangée avec

l'environnementparuncorpspurdemassemquisubitunchangementd'étatest:

Q=m ´L

Unités: Qesten ……………… (…),

mesten ………………. (…),

L est lachaleur latente massique de changement d' état(ou énergie massique de

changementd’état)ets'exprimeen ………………...

Remarques:

QetLsontpositifs / négatifspourune fusion,unevaporisation,unesublimation

QetLsontpositifs / négatifspourune solidification,uneliquéfaction,une condensation.

Lfusion =L…………………

Lvaporisation =L…………………

Lsublimation =L…………………

Chap.09CHIMIE1°S JLandrevie 16/01/2014

Chap09Cohésiondelamatièreàl’étatsolide 4 / 4 Hachette1°S Ó2011p.151à168

ThèmeComprendre,Loisetmodèles

b) Transfertthermiquesanschangementd'étatphysiquedelasubstance

L'expérience montre que l'énergie ther mique (ou quantité de chaleur) Q échangée avec

l'environnement par une masse m de substancedont la température varie de q initial à q final peut

s'écrire:

Q=m ´ c ´ ( qfinal qinitial)

Unités: Qesten ……………(…),

mesten ……………(…),

q esten …………(…)ouen ………………(…),

c est la capacité ther mique massique(ou chaleur massique) de la substance et

s'exprimeen ……………... ou…………………

Qestpositifsilamasse ms'échauffe / se refroidit;Qestnégatifsilamassems'échauffe / se refroidit.

(conformémentauxconventions……………………….)

Remarque: Le produit m.c s'exprime en ……………. ou ………….. On l'appellecapacité

ther miquedelatotalitéducorpsétudié.

c) Mesured’uneénergiedechangementd’état

La mesure d’une énergie de changement d’état est fondée sur le principe de la conservation de

l’énergie(voirTP).

Dans un calor imètr e, des échanges thermiques ont lieu entre les corps en présence provoquant

variationdela…………….et/ouchangementd’……………physique.

SoientAetBdeuxcorpsmisenprésencedansuncalorimètre.

SupposonsquelecalorimètrereçoitunequantitédechaleurQcalorimètre (Qcalorimètrepositif / négatif)etque

A reçoit une quantité de chaleur QA (QA positif / négatif). La température de A et du calorimètre

augmenteet/ouA changed’étatphysique. AlorsBperd / gagneunequantitédechaleurQB (QB positif

/ négatif)tellequelasommedesquantitésdechaleur échangéesdanslecalor imètr eest…………..

QA +QB +Qcalorimètre=0

ToutelaquantitédechaleurperdueparBestreçueparAetlecalorimètrepuisqu’iln’yapasdeperte

dechaleur.

Remarque:Enraisonnantenvaleursabsolues,l’énergiereçueparAetlecalorimètre(>0)estégaleà

l’énergieperdueparlecorpsBenvaleurabsolue.

QA +Qcalorimètre= B

Q

d) Application

Quellequantitéd’énergiethermiqueQfautilpourfairepassermeau =1,00kgd’eauliquidede0°Cà

100°C?

Aveccettequantitéd’énergiethermiqueQ,quelleestlamassedeglace,priseà0°C,quel’onpourrait

fairefondre ?

Données

:

Lachaleurlatentemassiquedefusiondelaglaceest:

Lfusion=335000J.kg 1 à q=0°Cetsousp=1,013.10

5 Pa(ilfaut…………..kJpourfairefondre1

kgdeglaceà0°Csous1,013.10

5Pa).

Lacapacitéthermiquemassiquedel'eauvaut:

ceau =4,18kJ ´ kg1 ´K–1 (ilfaut………..kJpouréleverde1°C(ou1K)latempératurede1kg

d’eau).

_____________________________________

Préparerlesexercicesn°11,19,21(sansreprésenterlesmomentsdipolaires),(24AP),16(liaisons

hydrogène),(26AP),6,18p164à168phchap.09.

1

/

4

100%