Télécharger la version PDF

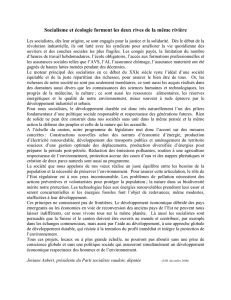

PAS D'INDIVIDU SANS

BIEN COMMUN : POUR

UN SOCIALISME AU

SERVICE DU

DÉVELOPPEMENT

HUMAIN

Les socialistes soutiennent

l’épanouissement d’un individu doué de

raison, mais jugent indispensable l’existence

d’un espace public pour assurer le bien

commun et dénoncent les dégâts humains,

sociaux et environnementaux qu'engendre

le libéralisme.

Contribution Thématique présentée par :

Franzini Antoine

LES PREMIERS SIGNATAIRES:

Antoine Franzini, Richard Messina, Laurent Miermont (CN), Axel Rabourdin (BF Paris,

sec. sec. 5e), Bastien Recher (CNCF, SF Paris), Erol Yolal.

LES SIGNATAIRES:

Michelle Agoumi, Catherine Asquier, Géraldine Capdeboscq, Louis Capdeville,

Françoise Chenet, Anne-Marie Costantini-Cornède, Arthur Delaporte, Jocelyne

Fernandez-Vest, Simon Fulleda, Jacqueline Gaillot-Mangin, Diane Gnamlin, Anneli

Hoang, Françoise Johner, Anne Junk, Quentin Laudereau, Thomas Le Goff, Thierry

Malardé, Marthe Nagels, Quentin Pak, Jean-Marie Toko, Maud Walther, Guillaume

Macher, Catherine Collombet, Frédéric Gharbi-Mazieux, Lucie Jeanneau, Françoise

Pierra.

TEXTE DE LA CONTRIBUTION

« Pas d’individu sans bien commun » :

pour un socialisme au service du développement humain

L’enjeu politique pour les socialistes a toujours été de construire un modèle de

développement de la société et des outils de promotion de l’égalité et de la justice

sociale en opposition au modèle libéral, qui, promouvant une liberté individuelle sans

limites, débouche sur un développement inégalitaire et injuste de la société.

Les déceptions nées aussi bien de l’expérience communiste, incapable de mettre en

place un développement démocratique, que de l’économie sociale de marché à

laquelle les socialistes se sont un temps ralliés, amènent aujourd’hui le Parti socialiste

à accomplir une « mue idéologique » en proposant de bâtir un modèle de

développement éco-socialiste (ou social-écologique). Autrement dit de mettre au

même niveau l’exigence de création de richesse économique, d’épanouissement

social et de préservation de l’environnement naturel, et de constituer une réelle

alternative au libéralisme face aux dangers nationalistes et religieux.

Dans cette contribution, nous analysons dans un premier temps la puissance de

l’attrait du modèle libéral et la réalité de la mutation anthropologique qu’il entraîne,

afin d’en saisir les fondements. Nous décrivons ensuite l’impasse dans laquelle se

trouve aujourd’hui ce modèle, au regard de l’amplification des inégalités qu’il génère

dans un contexte de mondialisation des problèmes économique, social et culturel.

Nous rassemblons enfin quelques exemples de propositions et de perspectives pour

un socialisme au service du développement humain.

1 - Le libéralisme gaspille le bien commun, creuse les inégalités, et nomme assistanat

la réparation des dégâts qu’il provoque

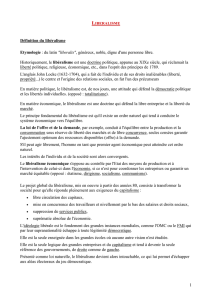

Le libéralisme économique est fondé sur l'idée que les acteurs de l'économie de

marché sont égaux entre eux, raisonnables et capables de s'orienter dans un univers

économique reconnu comme complexe et difficilement prévisible. Sa puissance vient

de la promotion de l'initiative et de la liberté individuelles et de la croyance que le

marché peut assurer un développement infini des richesses.

Or si les socialistes soutiennent, comme les libéraux, l’épanouissement d’un individu

doué de raison, ils savent que dans l'économie de marché, les acteurs n'ont pas tous

des chances égales et que les biens communs essentiels (la paix, l'égalité des droits

et la justice ; la santé et la qualité de la vie humaine ; la qualité de l'environnement)

n'ont pas de prix : ils sont « hors marché ». Les socialistes jugent donc indispensable

l’existence d’un espace public chargé d'assurer le bien commun. Ils dénoncent

l’aveuglement libéral qui déconstruit inexorablement cet espace. Cet aveuglement

s’appuie sur la croyance dans une croissance infinie, dans le développement illimité

de création de richesses, sans considérer jamais les dégâts humains, sociaux et

environnementaux qu'engendre l'économie de marché. Il est donc nécessaire de

mettre en lumière la rentabilité globale réelle (compte tenu des coûts sociaux et

environnementaux) de ce modèle de production de richesses, encore renforcé avec

la nouvelle dérégulation néolibérale.

Il est dans la logique libérale de réparer finalement, a minima, les dégâts qu’elle

produit, et l’esprit de l’économie sociale de marché, à laquelle les socialistes se sont

rangés, a été de les réparer avec plus de justice et d’être attentif au salarié et à

l’emploi aux dépens du consommateur. Il nous semble possible d’avoir une ambition

plus grande que de « mieux soigner » les destructions inhérentes au mode de

production capitaliste. Les socialistes doivent refuser une croissance sans

conscience, un développement factice, une création de richesses aveugle au

développement humain, un gaspillage dont le prix est l’exclusion sociale et la

dégradation de notre environnement naturel. Ils doivent au contraire promouvoir un

autre projet politique, fondé sur un modèle économique et social qui amène à

construire une croissance utile, en harmonie tant avec l’évidence des besoins

qu’avec les nécessités du désir, à l’échelon national, comme aux échelons européen

et mondial.

Les socialistes ont défini ce nouveau modèle de développement de la société dans

l’article 7 de la déclaration de principes, récemment adoptée : « Les socialistes se

préoccupent non seulement de la quantité des richesses produites et de leur

distribution, mais aussi de la manière de les produire et du contenu de la production ;

ils agissent pour que la croissance économique et la production de richesses

s’effectuent en réduisant les prélèvements sur les ressources non renouvelables et

en renforçant la cohésion sociale. » C’est notre priorité.

2 – En quoi la situation est nouvelle aujourd’hui : la rupture néolibérale et le

nivellement de la croissance par la mondialisation

Les inégalités existantes entre pays riches et pays pauvres ont donné jusqu’aux

années 1980 au libéralisme une marge d’action suffisante pour prospérer. Mais

depuis, la mondialisation de l’économie remet en cause les équilibres sur lesquels la

croissance était fondée jusque-là : la croissance faiblit à l’échelon mondial. Or, bien

qu’il y ait aujourd’hui moins de croissance, moins de richesses produites, le gaspillage

libéral se poursuit et on assiste à cet invraisemblable paradoxe que, dans un

contexte économique pourtant difficile, les plus riches continuent de s’enrichir tandis

que les plus pauvres continuent de s’appauvrir ! Ainsi, entre 2004 et 2012, le taux de

pauvreté est passé de 12,6 % à 14 % (pour un seuil de pauvreté à 60 % du niveau

de vie médian, INSEE). Et entre 2011 et 2012, les 40 % des personnes les plus

modestes ont vu leur niveau de vie diminuer entre - 0,2 % et - 0,8 %, alors qu’à

l’inverse, les 40 % des plus riches ont vu le leur augmenter entre + 0,1 % et + 0,8 %.

Bref, on assiste aujourd’hui à une surconcentration aussi bien des richesses que de

la pauvreté. Avec moins de richesses produites, le libéralisme ne peut cependant

empêcher que croissent les inégalités.

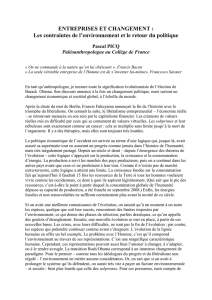

Par ailleurs, le processus de « destruction créatrice » engendré par la mondialisation,

qui met en danger la classe ouvrière comme la classe moyenne, et la perte de

pouvoir économique de l’Occident, appellent une transformation de l’économie, mais

aussi de la société. Or, c’est précisément dans ce contexte que la mutation

néolibérale anglo-saxonne a rompu dès le début des années 1980 avec le

keynésianisme et les expériences sociale-démocrates, basées sur la négociation

entre les acteurs sociaux. Fondé sur la lutte contre l’inflation et la confiance accordée

au « dynamisme économique » de la finance, ce radicalisme libéral fortement

idéologisé a renforcé tant les inégalités que la souffrance sociale, revenant sur

toutes les conquêtes sociales du XXe siècle.

Actuellement, la crise survenue en 2008 amène une fois de plus les dirigeants

politiques à réfléchir à l’aménagement du libéralisme, comme cela avait été le cas à

l’âge de la révolution industrielle au XIXe siècle ou dans la suite de la crise de 1929.

Une fois de plus, ils pensent à de petites concessions sociales ou à un renforcement

de la concurrence et des droits du consommateur. Mais finalement, devant la montée

de la tension sociale, la droite libérale aura-t-elle d’autre choix que de remettre en

cause les fondements républicains, voire démocratiques, de la nation française ? Le

rapprochement en cours d’une partie de droite avec le Front national semble

confirmer cette crainte.

Il nous semble nécessaire, au moment de réfléchir à des propositions propres à

soutenir un socialisme au service du développement humain, de bien mesurer les

dégâts provoqués par le libéralisme dans le monde d’aujourd’hui, afin d’apprécier,

voire de calculer, le véritable coût du régime économique entretenu par les

gouvernements libéraux. Si de nombreux acteurs commencent à établir une

évaluation du coût environnemental, nous voudrions ici mettre l’accent sur le coût

social du mode de développement libéral. Il faut rester prudent pour juger de

l’évolution du lien social, un lien qui n’a cessé de se transformer au cours des siècles,

mais à côté de la maladie entendue comme lésion des organes, il semble en effet

important de considérer la santé dans un sens plus large, celui de la « santé sociale

», en observant la présence envahissante de ces troubles qui minent l’individu et la

société dans son ensemble et témoignent d’une véritable « maladie sociale ».

C’est d’abord la souffrance au travail, la perte du sens au travail qui l’accompagne,

les dépressions qui s’ensuivent avec leur cortège d’arrêts de travail, de

médicalisation, de licenciements ou de démissions forcées. C’est la mobilité/flexibilité

non consentie, tant géographique que professionnelle. C’est l’exigence de résultats

individuels au-delà de ce qui est possible qui plonge le travailleur dans un permanent

sentiment d’échec et d’intranquillité, et induit une compétition perpétuelle et malsaine

avec ses collègues. Et pour incarner ces contraintes, ce sont l’évaluation individuelle

et les autres audits, les protocoles et la « démarche qualité ». L’usage de l’outil

informatique, qui participe également à la standardisation du travail, permet enfin un

contrôle discutable de l’activité, dans le cadre des changements organisationnels et

de l’insécurité de l’emploi dus à la crise.

Pour ceux qui n’intègrent pas le monde du travail ou qui en ont été chassés, ce sont

les effets ravageurs de l’exclusion sociale, qui s’étendent à leurs proches. Enfin, et ce

n’est pas le moins inquiétant, on assiste depuis quelques années au développement

de nouveaux troubles dans l’enfance et la jeunesse. A côté de l’obésité et de

l’hyperactivité infantile, et plus généralement de l’extension des comportements

addictifs, le renforcement de l’illettrisme et de la petite délinquance impose de

nouvelles réflexions.

Pour s’en tenir à cette dernière, en 30 ans, de 1980 à 2014, les prisons ont vu leur

fréquentation passer de 37000 à 67000 personnes, avec une augmentation de 38

% depuis 2002, et la durée de détention a beaucoup augmenté (de 8,6 mois en

2007 à 11,5 mois en 2013, dans Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques,

2014). Enfin, à l’image du jeune noir pauvre aux Etats Unis, ce sont en France les

jeunes hommes d'origine nord-africaine et sub-saharienne qui représentent 60 à 70

% des détenus pour une population d’environ 12 %.

Cette souffrance sociale a un coût en termes de santé publique, de sécurité publique

et de solidarité (RSA, indemnités chômage…), ainsi que de lourdes conséquences

sur la productivité et la santé économique des entreprises. Il est donc politiquement

essentiel que les socialistes s’attachent à intégrer dans les performances

économiques des entreprises le coût social qu’elles induisent, comme on accepte

progressivement de le faire pour le coût environnemental. Ce lien entre

développement humain et création de richesses est la clé qui permettra d’entraîner

une majorité de citoyens sur le nouveau projet d’un développement éco-socialiste.

Ajoutons pour finir, mais ce n’est pas le moindre problème, que le grignotage des

biens communs par les gouvernements libéraux amène nécessairement la disparition

progressive de cet espace public, ne laissant en fait plus aucune marge au

développement du libéralisme. Avec le développement des inégalités, cet engrenage

accule le libéralisme à rompre sa coexistence avec le fait démocratique, que ce soit

par le gouvernement de la technocratie ou des experts, que ce soit par un

glissement vers un nationalisme qui sera anti démocratique.

A l’heure de la société connectée et mondialisée, où chacun peut s’informer et

s’exprimer sur tout, l’enjeu démocratique est prégnant pour nos institutions qui

semblent parfois à rebours de la volonté d’expression du peuple. L’incompréhension

qui en découle fait le terreau des idées les plus extrêmes, génère une abstention

grandissante, un sentiment de défiance à l’égard du politique et des grands centres

décisionnels. La démocratie subit en effet les attaques du libéralisme à travers des

mécanismes de contrôle autoritaires qu’il convient de nommer à tous les niveaux

pour promouvoir au contraire toujours mieux la volonté du peuple.

Au plan international le développement de traités cruciaux se fait désormais de plus

en plus dans des rapports bilatéraux entre les puissances (TAFTA), parfois même

sous le sceau du secret. Alors même que les instances multilatérales internationales

de discussion entre états comme l’ONU ou l’OMC en sont à s’interroger sur leur

avenir, le retour des rapports bilatéraux n’est pas seulement la marque de

l’indifférence envers les peuples. Les états des pays en développement trouvent en

effet dans les mécanismes de décision multilatéraux de moins mauvais outils de

reconnaissance que dans des rapports bilatéraux économiquement déséquilibrés.

Au plan européen, le constitutionnalisme économique et l’inscription de l’austérité

dans les traités sont une atteinte d’autant plus grande à l’autodétermination des

peuples que le Parlement ne dispose pas encore de prérogatives suffisantes, à côté

de la Commission européenne. Des logiques intergouvernementales tendent à

prévaloir dans la prise des grandes décisions économiques. La faiblesse du budget

européen, l’absence de politique budgétaire européenne, ou encore d’un rôle effectif

du Parlement en matière économique et sociale, offrent autant de failles

démocratiques où nicher une dérégulation sauvage et un dumping parfois

encouragé par les institutions. Dumping fiscal en Irlande, dumping social allemand,

paradis fiscaux en Angleterre ou au Luxembourg, les exemples sont légion.

Au plan national enfin, le rééquilibrage des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire

semblent nécessaire pour remettre le peuple au cœur des décisions les plus

importantes pour notre pays. Dans la même logique il est absolument anormal que

les étrangers résidant en France et payant leurs impôts à la communauté nationale

ne disposent pas du droit de vote, au moins pour les élections locales.

3 – Quels sont les lignes de force d’une politique socialiste au service du

développement humain ?

La force du libéralisme reposait sur l’acceptation démocratique des peuples qui,

séduits par la promesse d’épanouissement individuel, ont accepté de confier le

pouvoir politique aux gouvernements libéraux. Le modèle socialiste doit donc à son

tour recueillir le soutien démocratique des peuples, et pour cela, gagner la bataille

des idées et de l’opinion. Dans une époque où les progrès techniques, scientifiques

et culturels donnent à chacun les moyens de son émancipation, il s’agit de

convaincre les citoyens par des arguments de raison du bien-fondé de cette vision

politique du développement.

Il s’agit de démontrer d’abord qu’il ne suffit pas de soigner les « maladies » que le

libéralisme actuellement dominant provoque, mais qu’il s’agit de promouvoir un

modèle qui épargne la survenue de ces « maladies », de ces détériorations sociales

et environnementales.

Il nous faut convaincre ensuite que la promotion de l’individu nécessite la

permanence d’un espace public, d’un bien commun, d’un espace d’égalité des droits

sociaux et écologiques qui assurera sa protection en cas de rupture de situation

personnelle ou d’insécurité physique, et garantira l’accès aux services publics de

première nécessité (éducation, santé, transports, énergie, eau…) jugés non

privatisables.

Et parce qu’aujourd’hui la croissance doit être partagée à l’échelle mondiale et

qu’en délocalisant la classe ouvrière dans les pays du sud, les pays riches ont

simplement déplacé les problèmes qui se posaient à la classe ouvrière européenne

au milieu du XIXe siècle, il nous faut porter l’ambition de mettre en œuvre ce modèle

éco-socialiste à l’échelon européen, et à terme mondial.

Cette politique ne peut se résumer à une liste de mesures quantitatives en forme de

programme. C’est une culture du partage dont chaque individu doit mesurer

l’importance pour son bien-être et celui de ses proches. Sans prétendre donc à une

quelconque exhaustivité, mais en reprenant les principaux repères que nous venons

d’exposer, nous pouvons tenter d’identifier, selon deux axes principaux, quelques

lignes de force pour cette politique.

3.1- La lutte contre le gaspillage des richesses naturelles et du capital humain

3.1.1- La transition énergétique

L’Europe, le continent le plus pauvre en ressources naturelles, a intérêt à s’engager

dans l’économie verte afin de diminuer la pollution, baisser les factures ou préserver

son indépendance géopolitique, mais la transition énergétique n’aurait pas de sens

sans une réduction globale de la consommation de matière et d’énergie, autrement

dit sans adopter une nouvelle forme de croissance.

Dans cet esprit, il s’agira d’adapter les villes et les bâtiments à moins de pétrole et de

gaz, d’optimiser les infrastructures de transport et de privilégier les véhicules propres

et sobres. La circularisation des matériaux entre également dans ce renversement du

modèle. Pour cela, il semble nécessaire de construire un « pacte de responsabilité

énergétique » avec un plan pluriannuel d’investissements, des financements ciblés et

des objectifs quantifiés en terme d’économie d’énergie et de limitation d’émission de

carbone.

3.1.2- La gouvernance des entreprises et la « santé sociale » des salariés

Le partage de la gouvernance dans les entreprises semble aujourd’hui s’imposer, au

6

6

7

7

1

/

7

100%