TP : Rhéomètre de Couette - Page d`accueil pour l`enseignement du

TP : Rhéomètre de Couette

Le but de cette étude est l’apprentissage de l’analyse rhéologique par la caractérisation du comportement de

quelques fluides complexes de consommation courante comme un liquide vaisselle, un bain moussant, de la

moutarde…

I – Notions générales sur la rhéologie

Pour les fluides newtoniens, il y a proportionnalité à tout instant entre les contraintes et les taux de cisaillement

(ou les gradients de vitesse). Nous allons considérer dans ce TP des fluides non newtoniens pour lesquels cette

relation n’est plus linéaire et peut, de plus, dépendre de l’histoire de l’écoulement. Souvent, ces propriétés

proviennent de la présence dans le fluide d’objets de grande taille par rapport à l’échelle atomique comme les

macromolécules dans les polymères, des particules dans les suspensions ou des gouttelettes dans les émulsions.

Ces objets peuvent eux-mêmes former des structures plus grandes, comme des agrégats de plaquettes dans les

argiles, qui peuvent influencer fortement les propriétés de l’écoulement. Ces fluides sont très répandus dans la

nature (neige, boue, sang, crème…), dans la vie courante (peinture, mousse à raser, mayonnaise, yaourt…) et

dans l’industrie (ciment …). La compréhension de ces caractéristiques d’écoulement nécessite de comprendre la

réponse des fluides à une contrainte imposée. C’est l’objet de la rhéologie, science fondée dans les années 1920

par Bingham et Reiner.

Pour des fluides newtoniens ou des fluides non newtoniens aux caractéristiques indépendantes du temps, il

suffit de mesurer la relation entre le taux de déformation (D) du fluide et la contrainte (τ) à l’origine de la

déformation. Pour un fluide newtonien, un seul point expérimental suffit : le rhéogramme est une droite

τ

=ηD

passant par l’origine (η est la viscosité dynamique du fluide). Au contraire, pour les fluides dépendant du temps

et les fluides viscoélastiques, il faut analyser la réponse temporelle du fluide à une excitation variable en temps.

On peut, par exemple, mesurer l’évolution de la déformation lorsqu’on applique brusquement une contrainte, ou

encore analyser la réponse du fluide à des variations sinusoïdales de la contrainte ou du taux de cisaillement.

I.1 – Fluides indépendants du temps soumis à un cisaillement

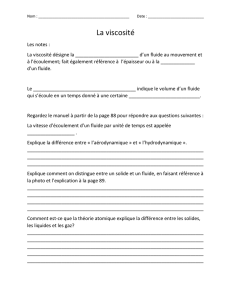

On généralise la vitesse de déformation par le taux de cisaillement noté D, qui s’exprime en 1/s. La figure 1

montre en échelle linéaire des relations typiques entre contrainte de cisaillement τ et taux de cisaillement D

observées pour différents types de fluides non newtoniens.

Pour des fluides à seuil (plastiques), il n’y a pas d’écoulement tant que la contrainte appliquée ne dépasse pas

une valeur critique τc. Leur viscosité diminue ensuite si une contrainte supérieure au seuil est appliquée. On peut

citer de nombreuses suspensions concentrées de solides dans un liquide et certaines solutions de polymères mais

aussi le ciment frais, les pâtes dentifrices ou le concentré de tomate. On introduit souvent la notion de « fluide de

Bingham » qui suppose en théorie une variation linéaire de la déformation avec la contrainte au-delà du seuil. La

loi réelle est plus proche en fait d’une loi de puissance. Ce comportement est dû à la destruction des structures

tridimensionnelles internes du fluide qui se forment au repos. Par exemple, certaines argiles ont une structure

microscopique en plaquettes. En l’absence d’écoulement, les plaquettes forment des agrégats rigides, qui

résistent jusqu’à un certain seuil de contrainte. Au-dessus de ce seuil, la structure est en partie détruite, et

l’écoulement est rendu possible : plus la vitesse augmente, plus la structure se détruit, tandis que les plaquettes

s’alignent avec l’écoulement. Il en résulte une augmentation de la contrainte avec la déformation plus lente que

celle que donnerait une relation linéaire. On parle de fluides à seuil rhéofluidifiants dits « fluides de Casson ».

Les boues de forage rentrent dans cette catégorie.

Les fluides rhéofluidifiants (pseudoplastiques) s’écoulent même sous une contrainte faible mais ils ont une

viscosité effective qui diminue lorsque la contrainte croît. De nombreuses solutions de polymères présentent ce

type de comportement qui peut être attribué à des macromolécules entremêlées qui se séparent progressivement

et s’alignent avec l’écoulement. Dans d’autres cas, cela provient de la disparition des structures qui sont formées

par suite de l’attraction entre particules solides. On peut citer également le sang, le shampooing, les concentrés

de jus de fruits, les encres d’imprimerie, la mayonnaise, le yoghourt, les huiles végétales…

Les fluides rhéoépaissisants (dilatants) sont des fluides dont la viscosité augmente avec la contrainte

appliquée. Le sable mouillé en est un exemple : à faible vitesse, les grains glissent les uns par rapport aux autres

en étant lubrifiés par l’eau. Sous une forte contrainte, ils viennent frotter les uns contre les autres. Les

suspensions concentrées d’amidon ou la guimauve ont des propriétés similaires.

I.2 – Fluides non newtoniens dépendants du temps

Les fluides thixotropes ont une viscosité qui diminue avec le temps quand on leur applique une contrainte

constante à condition que le phénomène soit réversible. Après suppression de cette contrainte, on ne retrouve la

viscosité initiale qu’après un certain temps. Les solutions concentrées de polymères et les suspensions en sont

des exemples. De nombreux corps sont à la fois thixotropes, rhéofluidifiants et à seuil. La relation entre

thixotropie et propriétés rhéofluidifiantes dépend du rapport entre les temps caractéristiques de réarrangement Λ

de la structure interne du fluide et de variation de la contrainte appliquée T. Le rapport Λ/T est appelé nombre

de Deborah De. Lorsque De<<1, le fluide a le temps de se réarranger lorsqu’on fait varier la contrainte. Pour un

fluide rhéofluidifiant, la viscosité apparente diminue avec D mais la valeur obtenue est indépendante de la durée

de la mesure T. Si on enchaine des charges (augmentation de la vitesse ou de la contrainte) et des décharges

(diminution), la relation τ=f(D) est toujours la même. Pour De>>1, les propriétés rhéologiques évoluent au cours

du temps au fur et à mesure du changement de structure du fluide. Lorsqu’on décrit une suite de charges et de

décharges, on observe un effet d’hystérésis caractéristique de la thixotropie. Les fluides thixotropes ont de

nombreuses applications pratiques comme les peintures et les boues.

La viscoélasticité correspond à un comportement intermédiaire entre celui d’un solide et celui d’un liquide. Un

exemple est fourni par les boules de certaines pâtes silicone qui rebondissent élastiquement sur le sol comme des

solides mais s’étalent comme des liquides lorsqu’elles sont posées suffisamment longtemps sur un plan.

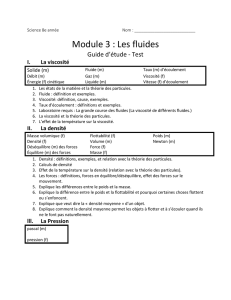

Produits Viscosité dynamique en Pa .s Viscosité cinématique (m

2

/s)

H2 8,9.10

-6

105.10

-6

air 18,5.10

-6

15,6.10

-6

hexane 0.3. 10

-3

0,46.10

-6

benzène 0,652.10

-3

0,741.10

-6

eau 1,005.10

-3

1,007.10

-6

mercure 1,554.10

-3

0,1147.10

-6

lait 2,0.10

-3

1,93.10

-6

sang de l’homme à 37°C 4,0.10

-3

huile d’olive 84.10

-3

91,5.10

-6

glycérol 1.49 1182.10

-6

gels /crèmes 1 à 100

vernis /peintures 10 à 1000

résines/goudron/bitume 100 à 100 000

glace à 0°C 10

13

granit 10

20

D

τ

Fig.1 : Relation ente le taux de

cisaillement et la contrainte

pour différents fluides.

Tab.1 : Valeurs caractéristiques de viscosités dynamiques et cinématiques à 20°C et 1 bar.

I.3 – Quelques lois rhéologiques

Pour de nombreuses applications pratiques, il faut disposer de lois analytiques approchées reliant la contrainte

et la déformation.

1. Loi d’Ostwald :

1α

DKη

_

= et

α

τ

DK= (K est une constante)

-

α < 1 : fluide rhéofluidifiant.

-

α = 1 : fluide newtonien.

-

α > 1 : fluide rhéoépaississant.

La loi d’Ostwald prédit que η devient infini quand D tend vers 0 pour α < 0. En pratique, η tend vers une valeur

limite finie appelée « palier newtonien ». Pour représenter l’ensemble de la courbe, on utilise des formules plus

complexes du type :

)()()(

0∞∞

−=−

ηηηη

DfD

avec f(D) qui peut être une loi de puissance modifiée du type

« loi de Carreau » :

p

DDf

−

+= )1()(

22

β

.

2. Pour les fluides à seuil, la loi la plus simple est celle de Bingham qui suppose que le taux de cisaillement D

est proportionnel à la différence τ-τ

c

au-dessus de la valeur critique

τ

c.

3. Il existe des lois combinant effet de seuil et loi de puissance comme la loi d’Herschel-Bulkley :

n

c

DK+=

ττ

au-dessus du seuil.

II – Modèle hydrodynamique : écoulement de Couette

De nombreux dispositifs expérimentaux existent : mesure de la vitesse de chute d’une bille dans un fluide,

mesure de débit à travers un tube sous une pression donnée… Cependant, le taux de cisaillement auquel sont

soumis les fluides n’est pas constant dans de tels systèmes et il est souvent complexe à déterminer. Les

rhéomètres les plus utilisés sont le rhéomètre de Couette cylindrique et le rhéomètre cône-plan qui offrent des

géométries où le taux de cisaillement est bien connu. Nous allons utiliser ici le rhéomètre de Couette avec un

cylindre intérieur à forme conique (fig.5) pour éviter tout effet parasite sur le fond horizontal des cylindres. On

peut soit mesurer le couple sur le cylindre intérieur après avoir imposé sa vitesse de rotation (on travaille à

cisaillement imposé) soit imposer le couple et mesurer la vitesse de rotation obtenue (à contrainte imposée).

On considère l’écoulement permanent d’un fluide newtonien incompressible de viscosité η, compris entre

deux cylindres coaxiaux de rayons R1 et R2, le cylindre intérieur tournant à la vitesse angulaire Ω

1

et le cylindre

extérieur étant fixe (fig.2). On suppose qu’aucun gradient de pression n’est appliqué extérieurement et on choisit

le système de coordonnées cylindriques (r,θ,z) et on cherche à déterminer les composantes (U,V,W) de la

vitesse.

On se restreint à l’écoulement le plus simple possible, obtenu aux faibles vitesses : écoulement stationnaire,

axisymétrique et invariant par translation verticale (pas de dépendance en t, θ et en z). Compte tenu de la

symétrie du problème par rapport aux plans perpendiculaires à l’axe de rotation, il n’y a pas de vitesse axiale

(W=0). La vitesse tangentielle est, du fait de l’axisymétrie, indépendante de θ. A partir de l’équation de

conservation de la masse et des conditions aux limites sur les cylindres (vitesse radiale nulle), on montre

facilement que U=0 dans tout le fluide. Les équations de Navier-Stokes ainsi simplifiées donnent : V = a r + b / r,

Fig.2 : Géométrie pour

l’écoulement de Couette.

avec a et b deux constantes déterminées à partir des conditions aux limites : V=0 en R

2

et V=Ω

1

R

1

en

R

1.

On

obtient ainsi :

)(

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

rR

rRR

RR

V−

−

Ω

=

On peut en déduire le taux de cisaillement sur le cylindre intérieur (r = R

1

), noté D :

2

1

)R/R(1

2

r

V

r

V

D

21

−

=−

∂

∂

=

Ω

Pour des valeurs de Ω

1

supérieures à une valeur critique Ω

c

, l’écoulement de base est instable et il apparaît

alors un écoulement secondaire sous forme de rouleaux toroïdaux (fig.3a) qui deviennent sinusoïdaux (fig.3b)

pour des taux de rotation plus élevés. Cette instabilité dite de Taylor-Couette est caractéristique de la transition

vers la turbulence de cet écoulement. Le nombre sans dimension qui permet de déterminer l’apparition de ces

structures est le nombre de Taylor Ta : 232

1

/RaTa

νΩ

=

avec a l’intervalle entre les deux cylindres (

12

RRa −=

), R le rayon moyen (

2/)(

12

RRR +=

) et ν la viscosité

cinématique du fluide. L’instabilité primaire apparaît pour Ta=1712. Ces instabilités peuvent modifier les lois de

comportement rhéologique.

Figure 3 : (a) Instabilité primaire en « rouleaux », (b) rouleaux sinusoïdaux. Par Burkhalter et Koschmieder.

On peut également calculer le moment des forces (tangentielles) de viscosité qui s’exercent les cylindres. On

obtient pour la composante croisée rθ du tenseur des contraintes sur le cylindre intérieur:

η

RR

RΩ2

Rττ

2

1

_

2

2

2

21

1θr

=)(=

Le couple de frottement visqueux total Γ qui s’exerce sur le cylindre intérieur par unité de longueur suivant l’axe

de rotation. Γ est égal au produit de τ

rθ

(R

1

) par la surface 2π R

1

sur laquelle est exercée la contrainte et par la

distance

R

1

entre l’axe et le point d’application des forces. Le couple sur le cylindre intérieur vaut donc :

2

1

2

2

2

2

2

11

R

RR

RR

4M

1

−

==

Ω

πηΓ

Il est donc possible de mesurer la viscosité à partir de la mesure du couple résistant exercé par le fluide sur le

cylindre intérieur lorsqu’on impose une rotation relative.

III – Manipulations

III – 1 Précautions particulières

Il faut veiller à ne pas heurter les mobiles, à bien les laver et les sécher.

Prenez le plus grand soin pour les placer sur la tête de mesure, ne jamais forcer, les fixer de bas en haut en

évitant toute contrainte latérale.

Remplissez le cylindre extérieur de fluide jusqu’au trait situé à mi-hauteur du cylindre.

Pour la moutarde, veillez à remplir le cylindre afin qu’il n’y est pas de bulles d’air.

Ne jetez pas les produits, remettez-les dans leur emballage. Seule la moutarde a été dégradée par le

cisaillement et ne peut donc pas être réutilisée, jetez-la.

III – 2 Nomenclature

III – 3 Utilisation du rhéomètre

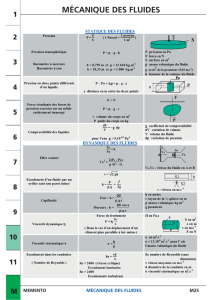

grandeur notation unité

taux de cisaillement

(sur le cylindre intérieur)

D 1/s

taux de rotation

(du cylindre intérieur)

n tr/min

couple

(sur le cylindre intérieur)

M mN.m

contrainte de cisaillement

(sur le cylindre intérieur)

τ Pa

viscosité dynamique η Pa.s ou Poise

Fig. 4 : exemple de rhéomètre

Fig. 5 : cylindre intérieur tournant

Fig. 6 : cylindre extérieur fixe

Le rhéomètre utilisé est un rhéomètre rotatif de la gamme Physica. Il peut être utilisé en

manuel ou en automatique. On choisit le mode

automatique

. Allumez le rhéomètre et

appuyez sur Remote. piloté par ordinateur via le logiciel Rheostat 2-02 de Physica.

Pour effectuer une mesure, allez dans File puis New.

Interval : vous pouvez programmer plusieurs séries de mesures d’affilée, chacune ayant

des paramètres (pas de temps, valeurs limites…) différents. Il s’agit du numéro de

l’intervalle et non du nombre d’intervalles.

Meas. System : on dispose de deux jeux de cylindres coaxiaux. Celui ayant le plus

grand rayon correspond à MS Z2 DIN et le plus petit à MS Z4 DIN.

Test type : on peut sélectionner des préférences d’essai par pilotage soit en fonction de

la vitesse de rotation n, c’est à dire en fonction du taux de cisaillement D (CSR,

Controlled Shear Rate) ou soit en fonction de la contrainte de cisaillement

τ

(CSS,

Controlled Shear Stress).

Ramp : soit on impose des rampes de vitesse (speed ramp) soit la vitesse est oscillante

(time sweep).

On choisit ensuite les valeurs de départ (n1) et de fin (n2) pour la vitesse de rotation

(rpm, tour/min). Elles correspondent respectivement à des valeurs D1 et D2 du taux de

cisaillement (1/s). Dans la plage de vitesse choisie, on fixe le nombre de points de

mesure. On peut choisir de représenter les résultats en échelle log ou non.

Meas. Time : temps pour un point de mesure. Il faut fixer un temps suffisamment long

pour avoir une valeur moyenne correcte.

Les paramètres equilibre time et set temperature n’interviennent pas ici puisqu’on ne

régule pas en température.

Si on veut créer un second intervalle de mesure, cliquez sur insert puis interval : 2.

Sinon cliquez sur ok. Si on veut afficher le graphique lors de la série de mesure, il faut

cocher Executive presentation.

Allez ensuite dans test pour déclencher la série de mesures. Il faut fixer le type de

cylindre (MS Z2 DIN ou MS Z4 DIN). Dans sample, donnez le type de produit (liquide

vaisselle…). Les résultats sont enregistrés dans un fichier .dat auquel vous devez

donner un nom. Cliquez ensuite sur Start.

Un message d’erreur dû au fait qu’on ne régule pas en température s’affiche. N’en

tenez pas compte et cliquez sur continue always.

Sur le graphique, on obtient

τ

(Pa) et

η

(Pa.s) en fonction de D (1/s). Dans le fichier

.dat, on récupère t (s), n (rpm), M (mNm) et D (1/s). On peut enregistrer plus de

données en allant dans presentation ! et en cliquant sur l’icône tableau. Pour récupérer

le fichier, allez dans sur le bureau puis dans groupe principal / gestionnaire de fichiers.

6

6

1

/

6

100%