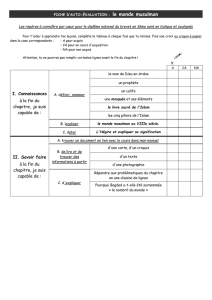

Le Pakistan à la recherche d`un nationalisme

Le Pakistan à la recherche

d’un nationalisme religieux

et libéral

ÉMILE PERREAU-SAUSSINE

Les nouvelles du Pakistan sont alarmantes. En premier lieu, le terrorisme semble y

croître régulièrement en importance. L’armée et les services secrets pakistanais ont long-

temps aidé les groupes de militants islamistes qu’ils instrumentalisaient à la fois pour

tenir l’Inde en haleine au Cachemire et pour imposer un gouvernement pro-pakista-

nais en Afghanistan (Shuja Nawaz, Crossed Swords : Pakistan, its Army, and the

War Within, Oxford University Press, 2008). Mais ces groupes de militants tendent à

leur échapper, comme l’ont démontré les attentats de Bombay et de Lahore, sans

compter que de récentes tentatives d’attentats en Grande-Bretagne semblent liées à ces

groupes. En second lieu, on assiste au morcellement du pays. En avril dernier, le gouver-

nement a signé un accord avec les talibans qui, en échange d’un cessez-le-feu, instaure

des tribunaux islamiques dans la vallée de Swat, dans le nord-ouest du pays. Les écoles

mixtes y ont été détruites. Tombée aux mains des islamistes à l’été 2007, la région

échappe au pouvoir central et à l’armée. La souveraineté de l’État pakistanais sur son

propre territoire est de moins en moins assurée. Les militants de ce qu’on appelle « Al-

Qaïda » apparaissent comme les principaux bénéficiaires du chaos. Pendant longtemps,

l’État pakistanais a été aux mains de l’armée, puis aux mains d’un régime théorique-

ment démocratique qui, dans les faits, n’a pas changé grand-chose : dans l’un et l’autre

cas, rien ne semblait devoir gêner le gouvernement dans sa quête d’un pouvoir auto-

ritaire. Aujourd’hui, par contraste, l’État semble menacé de déliquescence. É. P.-S.

CES événements sont si inquiétants qu’on

parle de plus en plus du départ de ceux

qui en ont les moyens financiers : soit

pour la Grande-Bretagne, soit pour d’autres

destinations. Seule « bonne nouvelle », les

États-Unis soutiennent le pays et offrent des

dollars par milliards – mais comment cet

argent va-t-il être utilisé ? Au Pakistan, la

possession de l’arme nucléaire ne sert pas tant

la fierté et la sécurité nationales qu’elle

n’oblige les États-Unis à tenir à bout de bras

l’État menacé.

Pourquoi le Pakistan est-il en si mauvaise

posture ? Le pays est corrompu et mal

COMMENTAIRE, N° 126, ÉTÉ 2009 353

09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 353

gouverné. Ni les gouvernements successifs ni

les oligarchies qu’ils servent n’ont œuvré intel-

ligemment à l’intérêt collectif de la nation. À

la décharge de ces gouvernements, il faut dire

qu’il est difficile de mettre en place de bonnes

politiques quand ni l’État ni la nation n’ont

d’identité et de réalité suffisamment fermes.

Oscillant entre gouvernement civil et

gouvernement militaire, entre gouvernement

laïque et gouvernement islamisant, le pays

cherche son assiette et ne la trouve pas. L’in-

stabilité notoire du Pakistan renvoie à des

problèmes qui n’ont toujours pas été réglés :

la guerre au Cachemire indien (dont la popu-

lation est en majorité musulmane) ainsi que

le manque d’unité linguistique, ethnique et

politique du pays. L’État pakistanais s’est

constitué de toutes pièces, avec une popula-

tion mélangée, souvent déracinée, et dans une

région morcelée. D’anciennes rivalités oppo-

sent le Sind et le Penjab tandis que le Bélou-

chistan se sent négligé et que les Pathanes du

Nord-Ouest ont le goût et l’habitude de la

liberté. L’absence d’un véritable combat pour

l’indépendance dans les années 1940 a

empêché la constitution au Pakistan d’un

équivalent du Congrès indien, tout à la fois

parti nationaliste et parlement qui aurait

constitué un noyau démocratique solide.

L’animosité à l’égard de l’Inde, qui a long-

temps servi de ciment au pays, pose des

problèmes : l’Inde est de plus en plus puis-

sante. Malgré la bombe atomique, la partie

devient dangereusement inégale. L’islam, qui

devait réunir les Pakistanais, aplanir les diffé-

rences et constituer le cœur de l’identité

nationale, ne suffit pas à la tâche. L’État,

fondé pour réunir les musulmans du sous-

continent indien, n’arrive pas à se considérer

comme laïque. Mais l’islam est autant un

facteur de division que d’unité.

Le Président Asif Ali Zardari a succédé au

général Pervez Musharraf en septembre 2008

et beaucoup espéraient une ère de stabilité.

Cependant, les événements de ces derniers

mois ont remis en cause cette espérance.

Zardari se donne pour le champion de la lutte

contre les militants islamistes. Il a contre lui

le leader de l’opposition, Nawaz Sharif, qui a

déjà été par deux fois Premier ministre, et qui

est disposé à jouer une carte anti-américaine

et islamiste. Que va faire l’armée face à cette

menace ? On ne sait si cette institution isla-

misée depuis les années 80 va faire cause

commune avec les partis extrémistes et fermer

les yeux sur la constitution de quasi-émirats

islamistes, ou si elle va remettre de l’ordre

comme elle en a l’habitude – comme l’armée

algérienne en 1992.

L’état de crise quasi permanent du pays

oblige à en reprendre l’histoire dans une pers-

pective générale pour comprendre comment

la religion et la politique devaient s’y mêler –

ou ne pas s’y mêler. Le Pakistan est aux prises

avec un problème théologico-politique qu’il

ne sait comment résoudre, et dont je voudrais

reprendre ici les principaux éléments.

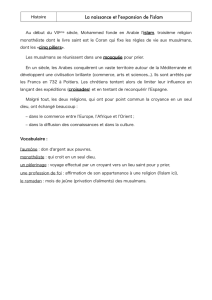

Aux racines du Pakistan

Le Pakistan a été fondé en 1947. La mise

en place d’un État musulman dans le sous-

continent indien devait répondre à des préoc-

cupations qui étaient inséparablement poli-

tiques et religieuses. D’un point de vue

politique, il semblait que le principe one man,

one vote ne pouvait aboutir qu’à l’oppression

de la minorité musulmane par la majorité

hindoue. Comme John Stuart Mill l’avait

expliqué dans ses Considérations sur le gouver-

nement représentatif, le régime représentatif

requiert une certaine homogénéité du peuple.

Ce qui est représenté doit former un tout.

Pour fonctionner de manière harmonieuse, la

règle majoritaire suppose un groupe relative-

ment unifié, dans lequel les intérêts de la

minorité et de la majorité se recoupent au

moins partiellement. L’Inde multiple et

segmentée ne répondait apparemment pas à

cette description. Il lui manquait le minimum

d’homogénéité dont Mill avait parlé. Certains

des porte-parole de la minorité musulmane

avaient le sentiment qu’ils risquaient d’être

malmenés par les hindous, qui avaient pour

eux le nombre. Pour que le gouvernement

prenne en compte l’hétérogénéité fondamen-

tale des partis en présence, ils préconisaient

des électorats séparés. En 1909, ces électorats

furent mis en place par le gouvernement

anglais, qui n’était sans doute pas mécontent

de trouver là l’occasion d’appliquer le vieux

principe impérial : diviser pour régner. Mais

le Rapport Nehru de 1928 avait fait partielle-

ment marche arrière, car la logique des élec-

torats séparés relevait davantage d’une

logique impériale que de la logique démocra-

tique à laquelle l’Inde était supposée aspirer

ÉMILE PERREAU-SAUSSINE

354

09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 354

dans le long terme. La séparation des électo-

rats s’insérait mal dans la logique démocra-

tique, en vertu de laquelle tous les citoyens

sont égaux et appartiennent au même peuple.

Le Rapport Nehru était une mauvaise nouvelle

pour les musulmans qui craignaient une dicta-

ture hindoue, et qui préféraient maintenir les

électorats séparés. Plus les musulmans étaient

attachés à leur identité musulmane, et moins

ils étaient attirés par l’idée d’un nationalisme

indien qui leur aurait imposé un statut subor-

donné ou qui les aurait regroupés dans un

ensemble hindo-musulman susceptible de leur

faire perdre leur identité. Le corps politique

national auquel l’« auto »-détermination

hindo-musulmane faisait implicitement réfé-

rence leur apparaissait problématique (1).

Dans l’un des discours les plus célèbres de

l’histoire du Pakistan, le poète, philosophe et

homme politique Mohammed Iqbal (1877-

1938) estime que « fonder une constitution

sur l’idée d’une Inde homogène, ou appliquer

à l’Inde des principes dictés par les sentiments

démocratiques britanniques, c’est la préparer

à la guerre civile sans s’en apercevoir (2) ».

Iqbal craint la guerre civile, parce qu’il craint

que l’oppression de la minorité musulmane ne

suscite une révolte.

Puisqu’il semblait difficile d’arrêter les

progrès du nationalisme et de la démocratie,

puisque la logique des électorats séparés

apparaissait comme condamnée, il fallait

trouver une autre solution : un État musul-

man homogène, dans le cadre duquel les

musulmans ne craignent ni le nationalisme

unitaire ni un régime représentatif. La mino-

rité musulmane pouvait aisément éviter le

problème que posait le principe majoritaire.

Il lui suffisait de retracer les frontières de

manière à devenir la majorité dans une zone

géographique redéfinie. Pour justifier leur

projet, les partisans d’un État du Pakistan ont

soutenu que l’unité de l’Inde avait toujours

été artificielle, qu’il y avait toujours eu « deux

nations » et non pas une seule. Il s’ensuivait

que le Congrès ne pouvait pas représenter les

musulmans. Il fallait procéder à une partition

pour qu’à la « nation » musulmane corres-

ponde un « État » musulman, et pour qu’ils

forment un « État-nation » musulman.

À ces considérations politiques de culture

et d’identité « nationales » musulmanes

s’ajoutaient des considérations plus directe-

ment religieuses. On pouvait soutenir qu’une

pratique satisfaisante de l’islam supposait

l’existence d’une communauté unifiée, dans le

cadre de laquelle un consensus (idjma) puisse

se dégager autour de l’interprétation de la loi.

Iqbal considère que cette notion de consen-

sus est « peut-être la notion juridique la plus

importante dans l’Islam (3) ». D’après un

hadith bien connu, il est dit : « mon peuple ne

s’accordera jamais dans l’erreur ». Le consen-

sus est traditionnellement compris comme le

consensus des docteurs de la loi (les oulémas),

mais le sentiment s’était répandu parmi les

élites musulmanes de l’Inde que les oulémas

avaient failli à leurs responsabilités.

Les oulémas étaient pris entre deux

critiques d’autant plus efficaces qu’elles

étaient partiellement contradictoires. D’une

part, on pouvait leur reprocher de n’avoir pas

su s’adapter, alors même que le monde avait

changé autour d’eux. Leur enseignement et

leur travail législatif ne correspondaient pas à

l’esprit du temps. Ils étaient trop attachés à la

stricte observance des autorités anciennes

(taqlid). Ils étaient responsables du caractère

inadéquat du système juridique. D’autre part,

on pouvait leur reprocher de s’être trop bien

adaptés. Depuis la chute de l’Empire moghol

et depuis l’échec de la révolte de 1857, le

gouvernement n’était plus musulman et on ne

pouvait plus espérer qu’il le redevienne rapi-

dement. Dans ce contexte, les oulémas avaient

délaissé la sphère publique. Pour autant qu’il

y avait eu un réel renouveau, notamment

autour de la formation de l’école de

Deobandi, ce renouveau s’était traduit par

une intériorisation et une certaine dépolitisa-

tion de l’islam.

Il s’ensuivait que l’autorité des oulémas

n’avait pas suffisamment de pertinence collec-

tive dans le contexte du Raj britannique.

Parmi les figures tutélaires du Pakistan (Sir

Syed Ahmad Khan, Muhammad Iqbal,

Muhammad Ali Jinnah), on ne trouve aucun

ouléma. Un profond besoin de renouveau se

LE PAKISTAN À LA RECHERCHE D’UN NATIONALISME RELIGIEUX ET LIBÉRAL

355

(1) J. S. Mill, Considerations on Representative Government,

chap. 16. Cf. Farzana Shaikh, « Muslims and political representa-

tion in colonial India : the making of Pakistan », dans Hasan Mushi-

rul (dir.), India’s Partition. Process, Strategy and Mobilization, Oxford

University Press, 1993, p. 81-101.

(2) Iqbal, « Presidential Address delivered at the Annual Session

of the All-India Muslim League, 29 December 1930 », dans Latif

Ahmed Sherwani (dir.), Speeches, Writings and Statements of Iqbal,

Lahore, Iqbal Academy, 1977, p. 22. (3) Iqbal, Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought

in Islam, Lahore, Kapur Art Printing, 1930, p. 240.

09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 355

faisait sentir. Une nouvelle source d’autorité

et de consensus s’avérait nécessaire. C’est du

moins ce que semble prouver le formidable

mouvement de mobilisation politique autour

du califat que connaît l’Inde entre 1919

et 1924. Craignant de voir le califat tomber

sous la coupe des Britanniques, des milliers

de musulmans s’agitent sur une échelle sans

précédent. Les musulmans d’Inde, qui

n’avaient pas auparavant prêté la plus grande

attention au calife, se passionnent tout à coup

pour son sort. Tout se passe comme s’ils

avaient éprouvé le besoin de s’en remettre à

une autorité qui comble le vide laissé par la

défaite de l’Empire moghol et par le conser-

vatisme des oulémas. En l’absence d’une orga-

nisation politique musulmane territoriale et

d’un réseau satisfaisant de docteurs de la loi,

ils se tournent vers une institution supra-terri-

toriale pour assurer leur propre identité et

cohésion.

En Turquie, le sultanat est séparé du califat

en 1922. La souveraineté ayant été attribuée

au peuple par la nouvelle Constitution, le

califat perd son pouvoir temporel. L’ancien

calife est déposé, un nouveau calife est élu,

privé du pouvoir de l’épée. Les leaders califa-

tistes indiens demandent alors à l’État turc

d’accroître la dignité du calife, car ils entre-

voient une nouvelle possibilité : celle d’un

calife au pouvoir essentiellement spirituel,

une sorte d’équivalent du pape. La séparation

du califat et du sultanat pourrait faire du

calife une autorité quasi universelle dans le

monde musulman – y compris parmi les

chiites (4). Cependant, l’intention de Mustafa

Kemal était d’affaiblir le calife, non de le

renforcer, et c’était la raison pour laquelle il

avait séparé le sultanat du califat. Kemal

abolit le califat en 1924, réduisant à néant le

mouvement qui s’était réuni derrière sa

bannière.

Le califat aurait pu jouer le rôle d’autorité

religieuse pour les musulmans du monde

entier. Son abolition repousse les musulmans

vers leurs corps politiques particuliers. L’échec

du mouvement califatiste appelle une alter-

native, que l’abolition du califat rend possi-

ble : celle de l’État-nation musulman (5). On

trouve une bonne illustration de ce mouve-

ment dans l’une des plus grandes figures du

mouvement califatiste : Mohammed Ali.

D’abord attaché au Congrès au moment de

l’agitation du début des années 20, Ali s’en

détache progressivement pour se tourner vers

le communalisme et pour revendiquer une

identité musulmane (6).

Le mouvement califatiste a préparé le

terrain pour la mobilisation des musulmans

qui conduira à la mise en place du Pakis-

tan (7). Mais c’est l’échec du mouvement qui

s’avère fondamental. Iqbal témoigne d’une

profonde méfiance à l’égard du califat, au

point d’approuver la politique de Kemal. Pour

Iqbal, un État musulman devrait fournir le

cadre dans lequel forger le consensus requis.

Dans ses Leçons sur la reconstruction de la

pensée religieuse en Islam, Iqbal se propose de

renouveler l’Islam pour l’adapter au monde

moderne en faisant jouer un rôle central à

l’assemblée représentative, dans lequel il voit

le lieu d’un consensus renouvelé et adapté. La

fonction du calife peut être exercée par une

assemblée.

« Le transfert des pouvoirs d’interprétation

(ijtihad) des représentants individuels d’écoles

[les oulémas] à une assemblée législative

musulmane, qui, au vu de la croissance de

sectes opposées, est la seule forme que le

consensus (idjma) puisse prendre dans les

temps modernes, assurera la contribution aux

débats juridiques de laïcs qui se trouvent avoir

un bon sens des affaires humaines. Ce n’est

que de cette manière que nous pouvons

réveiller l’esprit vital endormi de notre

système juridique, et le rendre capable d’évo-

luer. En Inde, cependant, des difficultés ne

manqueront pas de se présenter ; car il est

douteux qu’une assemblée législative non

musulmane puisse exercer le pouvoir d’inter-

prétation (8). »

On retrouve ici la question de l’homogé-

néité. Il s’agit de mettre en place une auto-

rité compétente pour interpréter la loi. Cette

autorité gagnerait à être celle d’une assemblée

législative de type moderne. Mais une assem-

blée législative ne saurait remplir ce rôle

ÉMILE PERREAU-SAUSSINE

356

(4) Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford

University Press, 1968, p. 262-271.

(5) Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, University

of Texas Press, 1982, p. 53-55.

(6) Hasan Mushirul, Mohamed Ali, Ideology and Politics, New

Delhi, Manohar, 1981, p. 83-109.

(7) Gail Minault, The Khilafat Movement. Religious Symbolism

and Political Mobilization in India, Columbia University Press, 1982.

(8) Iqbal, Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought

in Islam, p. 241.

09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 356

qu’en réunissant une majorité significative de

musulmans. D’où le besoin d’un État musul-

man qui permette aux croyants de se réunir

pour délibérer sans que les non-croyants n’in-

terfèrent.

L’idée pakistanaise doit son succès à sa

capacité de fusionner des aspirations poli-

tiques et des aspirations religieuses. Elle

renvoie d’une part à la logique démocratique

du règne de la majorité, contre l’Empire

britannique, et contre la menace d’un Empire

indien dominé par les hindous. Elle renvoie

d’autre part à la logique religieuse du besoin

de consensus sur l’interprétation de la loi,

l’idjma étant une sorte de « vox populi presque

inconsciente (9) ». La Ligue musulmane,

initialement surtout sensible à la logique poli-

tique de l’idée pakistanaise, et relativement

indifférente à la question religieuse, subit une

lourde défaite électorale en 1937. Elle y

répond en intégrant la dimension religieuse,

et en se donnant comme représentative du

consensus musulman. En opérant une

synthèse entre l’idée britannique de la repré-

sentation politique et du besoin musulman

d’un consensus, la Ligue musulmane pose les

bases idéologiques de l’État pakistanais (10).

Pour le Pakistan, la solution la plus simple

était de s’en tenir à la théorie du consensus

telle que la présente Iqbal : « le transfert des

pouvoirs d’interprétation (ijtihad) des repré-

sentants individuels d’écoles à une assemblée

législative musulmane ». Cette solution avait

l’avantage de conduire au recoupement des

perspectives laïques et religieuses. Les uns et

les autres pouvaient ainsi reconnaître la légi-

timité de l’assemblée, même si c’était pour des

raisons différentes. Cette solution réconciliait

la perspective démocratique du règne de la

majorité et la perspective religieuse du règne

de la loi telle qu’interprétée par la majorité

musulmane.

Mais cette solution se heurtait à deux diffi-

cultés fondamentales. En premier lieu, le

consensus démocratique ne se confond pas

nécessairement avec le consensus musulman.

Le consensus est traditionnellement compris

non comme le consensus de tous les musul-

mans, mais comme le consensus des musul-

mans particulièrement qualifiés, c’est-à-dire

pieux et savants (d’où le rôle traditionnel des

oulémas en ce domaine). Si le peuple musul-

man, en tant que peuple, est souverain en

matière politique, il ne l’est pas nécessaire-

ment en matière religieuse, il n’est pas néces-

sairement réputé compétent pour interpréter

la charia. En second lieu, dans l’assemblée

législative du Pakistan, il n’y a pas que des

musulmans et, parmi les musulmans, il en est

qui ne sont pas reconnus comme orthodoxes

par la grande majorité (en particulier les

Ahmadis). S’il y a liberté religieuse, le plus

probable est que le « peuple » ne comptera

pas seulement des croyants officiellement

d’accord sur l’essentiel, il comptera aussi des

croyants hétérodoxes et des non-croyants.

Pour les musulmans, la confusion des dimen-

sions religieuses et politiques au sein de l’as-

semblée législative a l’avantage d’islamiser le

parlementarisme, mais aussi le grave inconvé-

nient de menacer l’intégrité de l’Islam.

Des tensions irréductibles

Les premiers à objecter contre « le transfert

des pouvoirs d’interprétation des représen-

tants individuels d’écoles à une assemblée

législative musulmane » ont évidemment été

ces « représentants individuels », les oulémas,

qui ne tenaient pas à être écartés du pouvoir.

Ils ont été suivis par l’une des grandes figures

de l’islamisme, Maudoudi. Comme les

oulémas, Maudoudi estime que tous les

musulmans ne sont pas également compétents

pour interpréter la charia. Mais Maudoudi

n’éprouve qu’une confiance limitée dans les

oulémas. S’il forme un parti (le Jamaat-i-

Islami, parti de l’Islam), c’est parce qu’il

entend en appeler au peuple et faire jusqu’à

un certain point le jeu de la démocratie et des

élections. Jusqu’à un certain point seulement,

car le modèle dont Maudoudi s’est inspiré

pour la création de son parti est celui du parti

bolchevique. Pour Maudoudi, le critère de la

majorité ne suffit pas : ainsi les Américains

ont-ils fait l’erreur d’abandonner la prohibi-

tion (11). Ce qu’il faut, c’est une « théo-démo-

LE PAKISTAN À LA RECHERCHE D’UN NATIONALISME RELIGIEUX ET LIBÉRAL

357

(9) Ignaz Goldziher, Le Dogme et la loi dans l’Islam, Geuthner,

1920, trad. Arin, p. 45.

(10) Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam. Muslim

Representation in Colonial India (1860-1947), Cambridge University

Press, 1989, p. 209-210. À ma connaissance, c’est Farzana Shaikh

qui a le mieux dépeint la double origine du Pakistan : dans l’idée

représentative et dans l’idée de consensus. Qu’elle trouve ici l’ex-

pression de ma gratitude pour avoir bien voulu corriger certaines

de mes erreurs. (11) Syed Abul ‘Ala Maudoodi, The Political Theory of Islam,

Pathankot, s.d. [1939], p. 34.

09-PERREAU-SAUSSINE:ARTICLE_gabarit 2/06/09 17:42 Page 357

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%