Syllabus partie Temps Modernes

1

TRAN B 100 - HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

TROISIÈME PARTIE : PHILOSOPHIE MODERNE

Titulaire : Arnaud Pelletier

Le présent syllabus reprend l’intégralité des éléments vus au cours et constitue le programme

de l’examen. Une anthologie des textes abordés au cours est disponible sur l’Université

Virtuelle. Toutefois, seul ce qui est présenté dans le présent syllabus est exigible à l’examen.

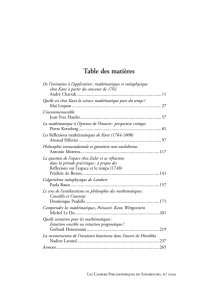

Chapitre 1. La philosophie moderne et le problème de la connaissance 2

1. Préalable : il n’existe pas de livre de philosophie

2. Caractérisations de la philosophie moderne

3. Le problème de la philosophie moderne : connaissance et scepticisme

Chapitre 2. La certitude du monde 13

1. Le problème de la certitude des connaissances

2. Le cogito

3. Que faire du cogito ? La « règle générale de vérité »

4. Quelle certitude de l’existence du monde ?

Chapitre 3. L’esprit et le corps 24

1. Fanatiques et terroristes

2. Le projet d’une éthique selon l’ordre géométrique

3. L’origine des préjugés

4. La thèse du parallélisme de l’esprit et du corps

5. Les mécanismes des affects

Chapitre 4. Dieu : croyances et liberté 35

1. Le pari de Pascal : la condition pratique de la croyance

2. De quoi peut-il y avoir des preuves ? Des concepts de Dieu

3. La rencontre de Leibniz et Spinoza à La Haye

4. Problèmes de la théologie rationnelle : la liberté, le mal

Chapitre 5. La métaphysique, une question de mots ? 44

1. Trois caractères du discours métaphysique

2. Les positions empiriste et rationaliste et leurs limites selon Kant

3. Le projet kantien d’une critique de la raison pure

4. La voie de la science

5. La limite critique entre connaître et penser

Chapitre 6. Que dois-je faire ? 54

1. Raison théorique, raison pratique

2. Le dilemme du tramway

3. « Que dois-je faire ? » Les différents types d’impératifs

4. Liberté et Moralité selon Kant

5. Droit de mentir et Hospitalité

Quelques remarques de conclusion sur la philosophie moderne 65

Index des textes étudiés et des expériences de pensée correspondantes 66

2

CHAPITRE 1

LA PHILOSOPHIE MODERNE ET LE PROBLÈME DE LA CONNAISSANCE

1. PRÉALABLE : IL N’EXISTE PAS DE LIVRE DE PHILOSOPHIE

Vous savez déjà que l’activité philosophique est un peu étrange. Le discours

philosophique pose, parfois, des questions dont l’intérêt échappe au premier abord, y

répond souvent de manière complexe et, presque toujours, rend obscur ce que l’on

croyait savoir. Tel est sans doute son premier effet : rendre étrange ce que l’on

croyait bien connu et le rendre d’autant plus étrange qu’il est fait un usage inhabituel

– et peut-être contre-intuitif – de la langue commune. Vous avez alors peut être fait

l’expérience de Bouvard et Pécuchet, qui tentent de lire l’Éthique, le chef d’œuvre du

philosophe hollandais Spinoza (1632-1677) :

L’Éthique les effraya avec ses axiomes, ses corollaires. Ils lurent seulement les endroits

marqués d’un coup de crayon, et comprirent ceci : La substance est ce qui est de soi, par soi,

sans cause, sans origine. Cette substance est Dieu. Il est seul l’étendue – et l’étendue n’a pas

de bornes. Avec quoi la borner ? Mais bien qu’elle soit infinie, elle n’est pas l’infini absolu.

Car elle ne contient qu’un genre de perfection ; et l’absolu les contient tous. Il leur semblait

être en ballon, la nuit, par un froid glacial, emportés d’une course sans fin, vers un abîme

sans fond, – et sans rien autour d’eux que l’insaisissable, l’immobile, l’éternel. C’était trop

fort. Ils y renoncèrent.

Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chap. VIII

Comment comprendre le sens – et partant la pertinence – d’une proposition

philosophique ? Et pour quel gain ? N’est-ce pas là un obscurcissement inutile de la

pensée ? En somme : qu’y a-t-il à apprendre en philosophie ?

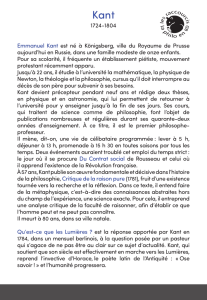

A cette question posée par ses étudiants, le philosophe allemand Immanuel

Kant (1724-1804) a donné une réponse radicale qui mérite d’être examinée avant de

commencer un cours de philosophie : on ne peut apprendre la philosophie. La raison qu’il

en donne est qu’on ne peut apprendre que ce qui est déjà donné, déjà constitué.

Certaines sciences – les sciences historiques – reposent selon lui essentiellement sur

la collecte des faits et des données ; d’autres – les sciences mathématiques – reposent

essentiellement sur la démonstration rationnelle de propositions. Elles peuvent être

consignées dans des livres et l’on peut apprendre les faits d’un côté ou reproduire les

démonstrations de l’autre. Mais Kant indiquait à ses étudiants la singularité de la

philosophie parmi toutes les disciplines qu’ils devaient apprendre :

L'étudiant qui sort de l'enseignement scolaire était habitué à apprendre. Il pense maintenant

qu'il va apprendre la Philosophie, ce qui est pourtant impossible car il doit désormais apprendre à

philosopher. Je vais m'expliquer plus clairement: toutes les sciences qu'on peut apprendre au

sens propre peuvent être ramenées à deux genres: les sciences historiques et mathématiques. […]

Or dans tout ce qui est historique l'expérience personnelle ou le témoignage étranger, et dans

ce qui est mathématique, l'évidence des concepts et la nécessité de la démonstration,

constituent quelque chose de donné en fait et qui par conséquent est une possession et n'a

pour ainsi dire qu'à être assimilé: il est donc possible dans l'un et l'autre cas d'apprendre. […]

Pour pouvoir apprendre aussi la Philosophie, il faudrait d'abord qu'il en existât réellement une.

On devrait pouvoir présenter un livre, et dire : « Voyez, voici de la science et des

connaissances assurées; apprenez à le comprendre et à le retenir, bâtissez ensuite là-dessus, et

vous serez philosophes » : jusqu'à ce qu'on me montre un tel livre de Philosophie […] qu'il

3

me soit permis de dire qu'on abuse de la confiance du public lorsque, au lieu d'étendre

l'aptitude intellectuelle de la jeunesse qui nous est confiée, et de la former en vue d'une

connaissance personnelle future, dans sa maturité, on la dupe avec une Philosophie

prétendument déjà achevée […].

Immanuel Kant, Annonce du programme des leçons du semestre d’hiver 1765-1766 [TEXTE 2]

Kant révèle un objectif de l’enseignement de la philosophie : « étendre l'aptitude

intellectuelle de la jeunesse qui nous est confiée, et la former en vue d'une

connaissance personnelle future ». Il ne s’agit pas d’acquérir des connaissances (qui

seraient estampillées philosophiques sur la foi d’un professeur), mais avant tout

d’acquérir une aptitude : la philosophie n’est pas une doctrine (que l’on pourrait

apprendre dans un livre), mais une activité. Laquelle ? Autrement dit : si les

philosophes (et les textes philosophiques) n’ont pas d’objet propre1, que font-ils ?

Tournons-nous de nouveau vers un texte philosophique difficile à

comprendre, comme l’Éthique de Spinoza. La première chose qui s’y manifeste est un

usage peu commun de la langue, qui contribue fortement au sentiment d’étrangeté.

« Dieu est l’étendue et l’étendue n’a pas de bornes » (sic Flaubert) : les mots n’y sont

manifestement pas pris dans leur usage commun. La première erreur de lecture serait

donc d’y projeter un sens, notre sens, qui leur étranger : ce que font Bouvard et

Pécuchet, qui renoncent finalement. L’écriture philosophique comporte toujours une

certaine thérapie du langage ordinaire : là où les mots communs sont empreints d’une

certaine ambiguïté ou d’une certaine latitude dans leur usage courant, l’idéal de

l’écriture philosophique est, en première approche, l’idéal d’une écriture scientifique

qui soit rigoureuse dans son usage, et donc la plus univoque possible. C’est cela, un

concept : une saisie rigoureuse d’un aspect du réel qui soit univoquement déterminé.

On ne peut donc jamais postuler qu’un même mot (‘liberté’, ‘raison’, ‘désir’,

‘connaissance’ ou même ‘philosophie’, etc.) renvoie à un même concept chez des

auteurs différents – et même chez un même auteur dans des contextes différents.

C’est qu’un concept ne prend sens en effet que par rapport au problème particulier qui le

suscite : c’est bien ce problème qui engage une certaine manière de considérer l’objet et

par conséquent aussi un concept déterminé qui y réponde. Les concepts diffèrent dans

la mesure où des problèmes diffèrent, mais aussi dans la mesure où leur traitement

diffère. Bref, Bouvard et Pécuchet – archétypes des lecteurs non philosophes –

renoncent parce qu’ils n’ont pas compris deux choses : 1) le sens des concepts et 2) le

problème que Spinoza voulait résoudre par leur moyen.

Retenons ceci : il n’y a pas de textes qui soient philosophiques en eux-mêmes,

il n’y a que des lectures philosophiques de textes. Lorsque Kant écrit qu’il n’existe pas

encore un livre de philosophie qu’il pourrait apprendre, il signifie en réalité qu’il ne

peut y en avoir : le texte de philosophie est un dispositif pour susciter l’interrogation

ou la problématisation d’un aspect du réel, mais seul le lecteur décidera d’en faire une

lecture philosophique ou non – c’est-à-dire avant tout d’en comprendre le problème

et la manière dont il est résolu. Il n’est donc pas étonnant que Kant ait prodigué à ses

étudiants des conseils sur l’art de lire2.

Est-il alors possible de comprendre philosophiquement ce qu’est la philosophie

moderne ? Autrement dit : y a-t-il un problème spécifique associé à la philosophie

moderne et qui lui donnerait sens dans son ensemble ? Nous allons voir que le

1 Ce que Georges Canguilhem formule élégamment dans Le normal et le pathologique : « La philosophie

est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et nous dirions volontiers pour qui toute

bonne matière doit être étrangère ».

2 Voir le TEXTE 1, « apprendre et penser ».

4

problème fondamental est celui de la connaissance. Et que la première question qui

se pose est nécessairement : que veut dire connaître ?

2. CARACTÉRISATIONS DE LA PHILOSOPHIE MODERNE

2.1. Essais de caractérisations de la philosophie moderne

D’un point de vue historique, la philosophie moderne peut être caractérisée par

l’ensemble des contributions des auteurs de la ‘période moderne’, c’est-à-dire des

XVIIe et XVIIIe siècles3. Une difficulté surgit immédiatement : celle de l’unité

possible de ces pensées. Comment pourrait-on parler d’une philosophie moderne

autrement que d’un point de vue purement chronologique si on y trouve des auteurs

religieux et d’autres athées, des matérialistes et des idéalistes, des empiristes et des

rationalistes, des dogmatiques et des sceptiques, etc. ?

Principaux auteurs modernes

Francis Bacon 1561-1626 Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716

Galileo Galilei 1564-1642 Pierre Bayle 1647-1706

Thomas Hobbes 1588-1679 Christian Wolff 1679-1754

Pierre Gassendi 1592-1655 George Berkeley 1685-1753

René Descartes 1596-1650 Montesquieu 1689-1755

Blaise Pascal 1623-1662 Voltaire 1694-1778

Antoine Arnauld 1612-1694 David Hume 1711-1776

Baruch Spinoza 1632-1677 Jean-Jacques Rousseau 1712-1778

John Locke 1632-1706 Denis Diderot 1713-1784

Nicolas Malebranche 1638-1715 Condillac 1714-1780

Isaac Newton 1643-1727 Immanuel Kant 1724-1804

Malgré la diversité des auteurs, plusieurs caractérisations ont été proposées pour

penser leur communauté. Ils témoigneraient en effet tous à leur manière :

1) de l’invention d’un sujet rationnel, qu’il faut entendre comme l’invention (la

découverte, ou l’affirmation) de l’autonomie du sujet de la connaissance. L’homme est

reconnu comme le sujet fondateur de ses connaissances, capable de se donner à soi-

même ses propres règles pour obtenir et justifier des propositions vraies. Le sujet de

la connaissance s’émancipe de l’esprit divin : là où Augustin faisait de l’entendement

divin le lieu propre de nos idées, Descartes fait de nos idées des modes de notre esprit.

Il existe de nombreuses versions de cette histoire de l’invention d’un sujet rationnel :

- Paul Hazard (La crise de la conscience européenne. 1680-1715, 1935) la comprend

comme l’avènement d’un nouveau sens de la raison : de faculté

démonstrative, elle devient une faculté critique qui examine tous les savoirs ;

- Ernst Cassirer (La philosophie des Lumières, 1932) insiste sur l’aspect autonome

(et donc : discontinu) de cette histoire du sujet rationnel (ou histoire de la

raison) par rapport à l’histoire socio-économique : l’invention d’un sujet

rationnel, c’est l’affirmation d’une pensée qui suit ses propres contraintes, de

sorte qu’il n’est plus possible de « revenir en arrière » dans la pensée4.

3 Selon l’usage courant des historiens de la philosophie. Les historiens appellent « temps modernes » la

période entre les découvertes de Christophe Colomb et la Révolution française (1492-1789).

4 Sur la thèse de Cassirer, voir Michel Foucault, « Une histoire restée muette » (1966).

5

2) de l’invention d’un sujet politique qui s’émancipe des formes traditionnelles d’autorité et

qui cherche à réaliser universellement dans l’histoire les conditions de son autonomie

(politique et sociale), c’est-à-dire aussi d’une société plus juste. Il en existe là encore

différentes versions. Citons :

- Karl Löwith (Weltgeschichte und Heilgeschehen, 1949-1953, traduit en français

comme Histoire et salut) qui pense la philosophie moderne en termes de

sécularisation de la pensée chrétienne : la philosophie moderne serait le

moment d’une conversion de la pensée et de la conscience de son intérêt

pour un monde transcendant à son intérêt pour des buts immanents, ici-bas ;

- Eric Voegelin (Order and History, 1957-1987) qui en propose une lecture

encore plus radicale (et donc, aussi, plus contestable), et pour qui la

modernité se caractérise par la tentative violente (révolutionnaire) de réaliser

le bonheur terrestre par des moyens politiques.

Autonomie de la pensée humaine et sécularisation des institutions politiques ;

émancipation du sujet rationnel et du citoyen : il ne fait pas de doute que ces deux

traits sont, à bien des égards, caractéristiques de cette époque de la pensée. D’ailleurs, ce

sont biens ces traits caractéristiques qui ont été repris pour formuler, au XXe siècle,

la possibilité d’une ‘fin de la modernité’ (Michel Foucault) ou d’une ‘post-modernité’

(Jean-François Lyotard)5.

Seulement, la pertinence de ces traits caractéristiques de la « pensée

moderne » n’est peut être qu’un symptôme d’un bouleversement plus profond, ainsi

que l’écrit le grand historien des sciences Alexandre Koyré :

Tout n'est pas faux, bien loin de là, dans ces tentatives de caractériser la révolution - ou la

crise - du XVIIe siècle ; il est certain qu'elles nous font voir quelques uns de ses aspects bien

importants […]. Je crois, toutefois, qu'il s'agit là d'expressions et de concomitants d'un

processus plus profond et plus grave, en vertu duquel l'homme, ainsi qu'on le dit parfois, a

perdu sa place dans le monde ou, plus exactement peut-être, a perdu le monde même qui

formait le cadre de son existence et l'objet de son savoir, et a dû transformer et remplacer

non seulement ses conceptions fondamentales mais jusqu'aux structures mêmes de sa

pensée.

Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, avant-propos [TEXTE 3]

Que veut dire Koyré par : « l’homme a perdu le monde même qui formait le cadre

de son existence et l’objet de savoir » ? Il renvoie essentiellement à un double

5 Dans Les mots et les choses (1966), Michel Foucault caractérise ce qu’il appelle « l’âge classique » par le

fait que l’on pense la connaissance comme une mise en ordre des représentations censées être

parfaitement adéquates (ou transparentes) aux choses ; et la fin de l’âge classique (ce qu’il appelle…

modernité !) est caractérisée par l’abandon de cette croyance en un sujet de connaissance dominant les

choses : le sujet n’est plus premier, fondateur, transparent à ses objets, mais il est lui-même opaque,

pris dans l’histoire de ses propres conditions d’existence (la vie, le travail, le langage) qui sont des

conditions finies. Le sujet n’est que le moment, non originaire mais au contraire dernier, qui fait

advenir l’homme comme une figure quadripartite de la finitude : corps vivant, désir, parole, sujet. La

finitude, ainsi définie, est « le surplomb des choses sur l’homme – le fait qu’il est dominé par la vie, par

l’histoire, par le langage » (Les Mots et les choses, p. 346).

Dans La condition postmoderne (1979), Jean-François Lyotard prend acte de la dissolution des « grands

récits » ou « méta-récits » constitutifs de la modernité, et qui sont précisément ceux qui ont été

mentionnés plus haut : le récit de l’émancipation du sujet rationnel et celui de l’émancipation du

citoyen : « Qui décide ce qu’est savoir, et qui sait ce qu’il convient de décider ? La question du savoir à

l’âge de l’informatique est plus que jamais la question du gouvernement (p.20) ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

1

/

66

100%