L`Amérique latine en 2013 - Credit Agricole, Etudes Economiques

Études Économiques Groupe

http://etudes-economiques.credit-agricole.com

Apériodique – n° 13/03 – Août 2013

L'Amérique latine en 2013

Amérique latine : quelles perspectives à moyen terme ?

1

La croissance moyenne de l'Amérique latine a été de 4% depuis 2003, en nette progression par rapport aux

vingt-cinq ans précédents. Ce rythme est soutenable d'ici la fin de la décennie : les pays andins peuvent

continuer à croître entre 4,5% et 5,5%, l'Argentine et le Venezuela, après un ajustement certainement

douloureux, disposent des ressources pour maintenir une croissance élevée, et le Mexique devrait rebondir.

La plus forte incertitude porte sur le Brésil, qui peut tout aussi bien atteindre un rythme de croisière de 5%

comme s'étioler à 1,5%-2%.

La performance globale de la région dépendra, en effet, largement de celle des deux géants, le Brésil et

le Mexique, qui représentent 62% du PIB régional, et qui pendant la dernière décennie ont enregistré une

croissance inférieure à celle du reste de l'Amérique latine.

La contribution du facteur travail sera un peu moins favorable que pendant la dernière décennie. Il n'y a

cependant pas de contrainte sérieuse sur le travail, car une partie importante des actifs est sous-

employée.

L'épargne et l'investissement peuvent augmenter sensiblement dans la plupart des pays, pour autant que

la confiance des épargnants et des investisseurs soit préservée. Grâce à un environnement économique

plus stable et prévisible, cette confiance se renforce dans les grands pays du versant Pacifique (Chili,

Pérou, Colombie, Mexique) et en Uruguay. Un potentiel évident d'amélioration existe en Argentine et au

Venezuela. Reste le Brésil, pour lequel l'incertitude est forte, car la relance nécessaire de l'épargne et de

l'investissement y exigera une adaptation plus que marginale de la politique économique.

La productivité peut progresser, à deux conditions :

- D'une part, une amélioration significative du fonctionnement des secteurs éducatifs. Le problème

porte plus sur leur "management" (définition des priorités, formation des enseignants, évaluation des

performances…) que sur l'effort financier global. Pour l'heure, l'Amérique latine est loin des autres

pays émergents de niveau de revenu comparable (Turquie, Europe orientale, Asie du Sud-Est) ;

- D'autre part, un rebond des secteurs industriels. L'industrie est le secteur où la "convergence" (avec

les pays avancés) de la productivité peut être la plus rapide, mais elle a partout perdu du poids dans

l'emploi, ce qui compromet le rattrapage au niveau macro-économique. Les pays disposant d'une

base industrielle (Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, et dans une moindre mesure Chili, Pérou, et

même Venezuela) devront trouver les moyens (politique industrielle, fiscalité, politique de change…)

de relancer le secteur.

Par ailleurs, la région est loin d'être autonome : une crise prolongée dans les pays avancés ou un fort

ralentissement en Chine auraient pour elle un coût en termes de croissance. Enfin, la "bonanza" des

matières premières dont a bénéficié la région pendant les dix dernières années n'est pas extrapolable, ce

qui se traduira par un resserrement de la contrainte extérieure, mais aussi par des taux de change plus

favorables à l'industrie.

1

Cet article est une version très abrégée d'un travail réalisé pour l'Agence Française de Développement, à paraître début 2014 dans "Les

enjeux du développement en Amérique latine".

Jean-Louis Martin

jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr

N° 13/03 – Août 2013 2

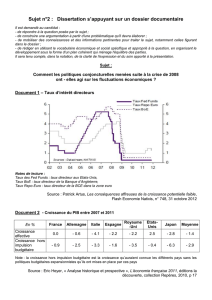

La croissance des économies latino-américaines a été de

4,0% en volume entre 2003 et 2012 contre respectivement

2,6% et 1,6% pendant les périodes 1990-2002 et 1980-

1989. Le PIB par habitant a ainsi pu progresser de 2,8%

par an au cours des dix dernières années, alors qu’il

n’avait crû que de 1,0% par an entre 1990 et 2002, et

reculé de 0,5% par an pendant les années 80.

Croissance du PIB réel en Amérique latine

Cette croissance est-elle soutenable ? Rodrik rappelle

2

que la "convergence" (i.e. le rattrapage des économies

développées par les moins avancées) est loin d'être

automatique. En Amérique latine, sur longue période, il y a

même eu divergence : le PIB par habitant de la région ne

représente (en parité de pouvoir d'achat, PPA) que 30%

du PIB moyen des pays développés, contre 45% en 1950.

Le retournement observé depuis 2004 est très loin de

compenser le recul relatif de la région pendant les

cinquante-cinq années précédentes. Dans le passé, les

périodes de rattrapage (fin des années 1950 et années

1970) ont été suivies par une dégradation très rapide, en

particulier dans les années 1980.

Selon les auteurs d'un Working Paper très récent du FMI

3

,

l'accélération de la croissance pendant la dernière

décennie est principalement due aux augmentations de la

force de travail en activité et du stock de capital, la

seconde résultant elle-même de celle (souvent modeste)

du taux d'investissement dans la plupart des pays. La

contribution de la productivité a été en général positive,

mais limitée. Leurs conclusions sont donc peu encou-

rageantes : la force de travail employée et le stock de

capital vont continuer à augmenter, mais plus lentement,

et ils ne croient guère à la possibilité d'extrapoler les

progrès de productivité des dernières années. Cela les

conduit à anticiper, pour la période 2013-2017, une

croissance qui reviendrait autour de 3,25% pour la région.

2

Rodrik, D., "The Future of Economic Convergence", Harvard

University, 2011.

3

Sosa, S., Tsounta, E., et Kim, H.S., "Is the Growth

Momentum in Latin America Sustainable?", Working Paper

13/109, FMI, 2013. Les données concernent l’Amérique latine

(hors Argentine et Guatemala) et les Caraïbes.

La ressource en travail n'est pas une

contrainte forte

Le facteur travail a participé de manière très significative à

l'accélération de la croissance dans la région, avec une

évolution démographique favorable et une augmentation du

taux d'activité (incluant une plus forte participation féminine

au marché du travail). Ce contexte va perdurer jusqu'à la fin

de la décennie, mais l'amélioration sera nettement plus

modeste que pendant les dix dernières années. Ce n'est

sans doute pas un obstacle insurmontable : la croissance

économique s'est accélérée depuis dix ans, alors que la

croissance de la ressource en travail ralentissait déjà.

Des perspectives démographiques favorables, mais

moins que par le passé

Les taux de dépendance

4

vont décroître d'ici 2020 dans

tous les pays de la région, à l'exception du Chili : selon

l'Organisation internationale du travail et le Programme des

Nations-unies pour le développement, le taux moyen dans

la région est aujourd'hui de 51%, et va revenir à 48,6% en

2020 ; le vieillissement de la population fera ensuite

lentement remonter le taux de dépendance. De ce point de

vue, l'Amérique latine sera, d'ici la fin de la décennie, dans

une situation optimale. Les ratios calculés par tranche d'âge

doivent aussi être corrigés en raison de la participation

croissante des femmes au marché du travail : celle-ci

implique que la contribution du facteur travail à la crois-

sance économique est plus élevée que ne le fait apparaître

la seule évolution de la pyramide des âges.

Toutefois, cette contribution va se réduire : alors que la

population d'âge actif s'accroissait de 1,70% par an entre

2000 et 2010, elle n'augmente plus que de 1,26% par an au

cours de la présente décennie. De même, la participation

féminine au marché du travail va continuer à progresser,

mais plus lentement, et le surplus de croissance qu'elle

apporte à la population active ne va plus être que de 0,19%,

contre 0,46% pendant la décennie précédente.

La baisse des taux de chômage est une conséquence

de l'accélération de la croissance

Depuis dix ans, le taux de chômage a baissé dans tous les

grands pays latino-américains. L'évolution la plus nette est

observée au Brésil, où il est passé de 12% en 2002-2003 à

moins de 6% aujourd'hui. La baisse est également sensible

au Pérou, en Colombie, et au Chili.

La baisse du taux de chômage a contribué à la hausse de la

force de travail effectivement active et, donc, à la croissance

économique. Mais dans une région où le chômage et

surtout le sous-emploi sont élevés, il n'y a pas de rareté

quantitative du facteur travail. S'il y a eu réduction du taux

de chômage, c'est donc parce qu'il y a eu une accélération

de la croissance. De même, la forte hausse de la parti-

cipation féminine au marché du travail s'explique d'abord

par des évolutions sociologiques dans la région, mais aussi

par la croissance, et en particulier celle des services. La

variable significative dans l'explication de l'accélération de la

croissance est donc plutôt l'évolution de la "ressource en

travail" disponible (i.e. en âge de travailler, après ajustement

pour cause de hausse du taux d'activité des femmes) que

celle de la population effectivement employée.

4

Ratio : population totale - population d'"âge actif" (de 15 et

64 ans)/population d'âge actif.

-4

-2

0

2

4

6

8

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

croissance a/a croissance moyenne

%

Source : FMI

Jean-Louis Martin

jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr

N° 13/03 – Août 2013 3

La nature, formelle ou informelle, des emplois, n'est par

ailleurs pas décisive. Si l'origine de l'informalité se trouve

dans la volonté de l'employeur d'éviter certains coûts

associés à la formalisation (cotisations sociales,

impôts…), elle ne modifie alors que la répartition de la

valeur ajoutée entre le travailleur, l'employeur et l'État, et

pas le niveau de cette valeur ajoutée. C'est probablement

la croissance économique qui fait la formalisation, et

assez peu la formalisation qui contribue à la croissance.

Le capital productif : des taux d’épargne et

d’investissement trop bas

L'Amérique latine se caractérise par des taux d'épargne et

d'investissement faibles, très en-deçà par exemple de

ceux de l'Asie à croissance rapide. Ils se sont cependant

améliorés dans certains pays, grâce au rétablissement de

la confiance des entreprises et des ménages. L'expé-

rience d'autres parties du monde montre que des progrès

significatifs sont encore possibles. Les choix de politique

économique joueront ici un rôle décisif.

Taux d'investissement et taux de croissance

Les taux d’épargne et d’investissement : une faiblesse

spécifiquement latino-américaine

L'épargnant latino-américain bénéficie ces dernières an-

nées d'un environnement plus favorable : l'inflation a

reculé presque partout (aux exceptions notables de

l'Argentine et du Venezuela), l'autonomie croissante des

Banques centrales a rétabli la cohérence de la structure

des taux d'intérêt et, peut-être surtout, la confiance des

agents économiques privés dans la soutenabilité des

politiques publiques s'est améliorée. Cette meilleure "pré-

visibilité" a contribué à stabiliser les anticipations, un

développement favorable à l'épargne et à l'investissement.

Les exemples péruvien et colombien illustrent le rôle d'un

autre aspect de l'environnement : les taux d'épargne y ont

fortement augmenté (à partir de 1994 au Pérou et de 2003

en Colombie) grâce à l'amélioration de la situation d'ordre

public (et, au Pérou, aux réformes introduites par Alberto

Fujimori).

En Amérique latine, la "bonne gouvernance" est donc

avant tout la capacité à générer et à entretenir chez les

opérateurs économiques une certaine confiance en l'ave-

nir : il s'agit de les convaincre que leur épargne ne sera

pas engloutie par l'inflation, et que les fruits de leurs

éventuels investissements ne seront pas détruits lors des

troubles, dévorés par un impôt arbitraire ou une confis-

cation, ou réduits à néant par une récession brutale

provoquée par l'éclatement d'une bulle ou l'apurement de

déséquilibres insupportables. Dans beaucoup de pays, les

progrès ont été réels depuis 1995. En fait, l'agrégat régional

est faussé par le poids du Brésil, dont les taux d'épargne et

d'investissement sont les plus bas (17,6% et 18,0% du PIB

sur la période 2003-2012) des grands pays de la région.

À moyen terme, une remontée du taux d'épargne de 3 à

5 points (ce qui conduirait la plupart des pays autour de

25% du PIB) est possible. Trois points paraissent

essentiels :

L'ordre public est un préalable, comme le montrent les

expériences péruvienne et colombienne ; il doit être

préservé, ou rétabli là où il est menacé ;

La confiance des épargnants et des investisseurs est le

principal déterminant ; elle se construit sur le long

terme, via l'amélioration de la gouvernance et de

l'environnement des entreprises ; on en est encore

loin : selon le rapport Latinobarometro 2011, seulement

35% des Latino-américains considèrent que leur pays

est gouverné "pour le bien de tous"

5

;

Au Brésil, les progrès seront plus ardus, car ils

exigeront des choix politiques difficiles

6

(allégement de

l'administration, moindre interventionnisme de l'État); le

besoin de relancer l'épargne et l'investissement y est

pourtant particulièrement aigu.

L'épargne extérieure va aussi continuer à apporter une

capacité supplémentaire d'investissement. Pour les cinq

grands pays "ouverts" de la région (l'Argentine et le

Venezuela sont exclus), Les IDE ont représenté de 1,5%

(Mexique) à 4,2% du PIB (Pérou) entre 2003 et 2012. Avec

les investissements de portefeuille, on atteint un minimum

de 2,9% du PIB au Brésil, et jusqu'à 7% au Chili. Les

déficits courants (chroniques sauf au Venezuela) ont ainsi

été aisément financés

7

. La région va rester attractive, et les

principaux pays peuvent espérer d'ici la fin de la décennie

un apport d'épargne extérieure d'au moins 3 % du PIB, qui

viendra s'ajouter à l'épargne domestique.

Le contenu de l’investissement : biens d’équipement,

infrastructures, immobilier

Au Mexique, le taux d'investissement reste médiocre, mal-

gré des progrès pendant la dernière décennie. En 2012, il

est ainsi de 20,7%, l’un des plus faibles de la région.

Toutefois, l'analyse de l'évolution de l'investissement depuis

dix ans fait apparaître une caractéristique originale : si

l'investissement total a progressé en volume de 46% depuis

2003, celui en construction résidentielle n'a augmenté que

de 8%, contre 85% pour les investissements en biens

d'équipement (hors matériel de transport). Or, l'impact de

l'investissement en biens d'équipement sur la croissance est

différent de celui de la construction résidentielle : il est

moins immédiat (en particulier si les équipements sont

importés), mais il accroît les capacités de production. Au

5

Ce pourcentage est particulièrement faible en Amérique

centrale (Honduras : 7 %, Guatemala : 8 %, Costa Rica : 18 %)

et au Mexique (22 %). Latinobarometro est une ONG chilienne.

6

Les événements de juin 2013 pourraient toutefois accélérer le

processus.

7

Dans la plupart des cas, les seuls IDE excèdent le déficit

courant de la balance des paiements, avant même prise en

compte des investissements de portefeuille.

0

5

10

15

20

25

30

35

Am. latineM.-OrientEur. centr. Asie S-E Afr. SS développés

% PIB

1980-1989 1990-2002 2003-2012

%

6

5

x

4

3

x

x

2

1

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxxtaux de croissance moyen (éch. dr.)

Source : FMI

7

Jean-Louis Martin

jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr

N° 13/03 – Août 2013 4

Mexique, l'effort d'investissement en biens d'équipement a

effectivement permis une évolution de l'appareil industriel

mexicain, avec par exemple un développement rapide de

la construction de matériel de transport, automobile (et

ses équipementiers) mais aussi ferroviaire et, plus

récemment, aéronautique.

Les besoins en investissement sont, par ailleurs, différents

d'un pays à l'autre. Si les insuffisances des infrastructures

sont générales en Amérique latine, c'est à des degrés très

variés : pour les transports, par exemple, beaucoup plus

au Brésil ou en Colombie qu'au Mexique ou en Uruguay.

La productivité est l'enjeu majeur

Par définition, la croissance de la productivité est un

"résidu" : la part de la croissance du PIB qui ne s'explique

ni par l'évolution de la ressource en travail, ni par celle du

stock de capital. La mesure de son évolution passée est

donc très fragilisée par les incertitudes sur celles du PIB,

du travail et du capital. Mais il est possible d'identifier des

éléments qui pourraient contribuer à la faire progresser :

des systèmes éducatifs plus efficients, un effort de recher-

che et développement (R&D) et, surtout, une évolution de

la structure de l'activité vers des secteurs à plus forte

productivité.

L’éducation : des performances médiocres, sans

exception dans la région

L'illettrisme est en voie de disparition en Amérique latine

et dans les Caraïbes. Dans tous les grands pays, le taux

d'alphabétisation des adultes est supérieur à 90%, et

proche de 100% dans le cône sud, à Cuba, ou à Trinidad.

Partout, les performances du système éducatif sont

cependant très médiocres. Dans les tests Program for

International Student Assessment (PISA) de l'OCDE

8

, tous

les pays latino-américains sont loin du niveau moyen de

l'OCDE. À niveau de développement comparable, l'ensei-

gnement secondaire latino-américain est nettement moins

efficient que ceux de la plupart des pays émergents à forte

croissance. En outre, l'accès à l'enseignement supérieur

est souvent faible ou médiocre : 27% au Mexique, entre

35% et 40%au Brésil et dans les pays andins.

Il existe donc une marge de progression considérable, et

la productivité pourrait à moyen terme bénéficier de

manière significative de l'amélioration des systèmes édu-

catifs. Mais ces progrès exigeront parfois une augmen-

tation des budgets (Uruguay, Pérou, Amérique centrale),

une révision des priorités et un plus grand souci de justice

sociale (Brésil, Chili) et, partout, une réorganisation en

profondeur du fonctionnement du secteur éducatif. Cer-

tains pays ont déjà pris des initiatives. Ainsi, le président

mexicain Enrique Peña Nieto a fait voter une ambitieuse

réforme du secteur, incluant un volet d'évaluation. Sa mise

en œuvre sera toutefois difficile, car elle a suscité une

forte hostilité du puissant syndicat des enseignants, qui

"cogère" le secteur depuis longtemps.

Les performances des systèmes éducatifs vont sans

doute lentement s'améliorer d'ici à 2020, et donc

contribuer à une progression de la productivité du travail,

mais elles resteront moins bonnes que celles des pays de

8

Ces tests évaluent les compétences en lecture, mathé-

matiques et sciences d'élèves de quinze ans.

niveaux de développement comparables en Asie ou en

Europe centrale et orientale. La qualification de la main

d'œuvre va donc être une contrainte à la croissance

9

.

L'industrie, le principal gisement d'amélioration de la

productivité

Rodrik

10

a clairement montré qu'il n'y a pas de convergence

automatique : un pays ayant initialement un bas niveau de

productivité n'est ni plus ni moins susceptible de la voir

augmenter qu'un pays ayant initialement une productivité

élevée

11

. Mais il remarque aussi que dans les pays

émergents, la dispersion de la productivité entre secteurs

est beaucoup plus forte que dans les pays riches. L'exemple

le plus évident et le plus lourd de conséquences de cette

dualité est bien sûr la Chine, où le transfert de centaines de

millions de paysans peu productifs vers l'industrie a été l’un

des facteurs majeurs de l'accélération de la croissance. En

Amérique latine, il n'existe pas de tels gisements de

productivité : à l'exception de l'Amérique centrale, la part de

l'agriculture dans l'emploi est déjà modeste (15,3% au

Brésil, 13,3% au Mexique, 17,7% en Colombie).

Mais Rodrik (ibid.) montre qu'à l'intérieur d'un secteur

industriel, il y a bien une "tendance automatique" de la

productivité à converger vers celle du même secteur dans

les pays les plus avancés. Pour prendre un exemple :

l'industrie mexicaine des pièces détachées automobiles se

rapproche, en termes de productivité et de capacité

d'innovation, de celle des États-Unis. On trouve aussi des

exemples dans l'agriculture, comme la production de fleurs

coupées en Colombie et en Équateur. L'explication est

simple : s'agissant de produits échangés internationalement,

un producteur trop loin des "standards" de productivité est

rapidement sorti du marché.

Le problème est que, comme l'écrit Rodrik, "les activités qui

sont bonnes pour absorber des technologies nouvelles ne

sont pas forcément bonnes pour absorber le travail". La

convergence intra-sectorielle (appelée "interne" par l’auteur)

ne se traduit pas nécessairement en convergence de la

productivité au niveau d'une économie, parce que le poids

des activités les plus productives dans l'emploi global peut

reculer (l'évolution "structurelle"). Et c'est bien le cas en

Amérique latine. À la différence de la Chine, où beaucoup

de paysans peu productifs ont été absorbés par un secteur

industriel où leur production était mieux valorisée (puisqu'en

grande partie exportée), les latino-américains quittant les

campagnes pour la ville se sont tant bien que mal intégrés

dans des services peu productifs, car souvent informels.

Partout, la part de l'industrie (le secteur le plus susceptible

d'une "convergence de productivité") dans l'emploi recule

très nettement pendant les années 1990.

9

On signalera aussi le très faible effort de R&D dans tous les

pays de la région, à l'exception du Brésil.

10

Rodrik, op. cit..

11

Easterly ("National Policies and Economic Growth: A

Reappraisal" in Aghion, P. et Durlauf, S.L., "Handbook of

Economic Growth", vol. 1A, Elsevier North-Holland, 2005) esti-

mait aussi que cette convergence ne peut même pas être

"stimulée" à l'échelle d'un pays par des ajustements de la

politique économique : selon lui la corrélation entre la croissan-

ce et diverses variables de politique économique disparaît si

l'on ne prend pas en compte les observations correspondant à

des "politiques économiques extrêmement mauvaises" (par

exemple, avec un déficit budgétaire supérieur à 12% du PIB).

Jean-Louis Martin

jean-louis.martin@credit-agricole-sa.fr

N° 13/03 – Août 2013 5

Quelles perspectives à l'horizon 2020 ? Concernant la

convergence "interne", il n'y a aucune raison d'imaginer

que les progrès vont s'interrompre; au contraire, certains

facteurs pourraient les soutenir. Ainsi, l’IDE dans les

secteurs industriels latino-américains devrait continuer à

progresser, et en partie se substituer à l'effort local

d'investissement en R&D : l'investisseur apporte aussi des

avancées technologiques. L'amélioration lente des

systèmes éducatifs aura également un impact positif. Des

progrès sont aussi possibles dans les secteurs agro-

industriels, notamment en Colombie, en Argentine et au

Paraguay, comme cela a été le cas au Brésil. Enfin, la faible

productivité des services n'est pas générale. Certains sont à

forte valeur ajoutée, avec un réel potentiel de

développement : le tourisme (particulièrement au Mexique),

les services financiers (la région est globalement sous-

bancarisée), et certains services à la personne à forte

valeur ajoutée (par exemple, les services médicaux).

Encadré – Les ressources naturelles : une chance ou un malheur ?

La majorité des pays latino-américains sont de plus en plus dépendants des matières premières.

Partout, à l’exception de l’Amérique centrale, leur part dans le total des exportations a augmenté. Sur

l'ensemble de la région, elle est ainsi passée de 42% à 61% entre 2000 et 2010. Dans les pays plus

dépendants, cette part dépasse ou s'approche de 90% : Venezuela, mais aussi Chili, Pérou, Bolivie,

Équateur, Colombie. Il s'agit avant tout d'un effet prix : entre 2004 et 2011, l'indice des prix des matières

premières exportées par la région a augmenté de 128%. Les exportations ont beaucoup moins

progressé en volume, à quelques exceptions près.

Cette "bonanza" a eu un impact majeur sur les économies. Elle a d'abord considérablement desserré la

contrainte extérieure, qui était sauf exception (le Venezuela) forte. Ceci a contribué à faciliter l'accès

aux marchés financiers des États (mieux notés) et des entreprises, qui ont ainsi pu accroître leurs

investissements. Cette nouvelle aisance a aussi permis d'augmenter massivement les importations de

biens de consommation, ce qui a amélioré le niveau de vie. Mais cela a aussi contribué à

l'affaiblissement des industries locales, rarement en état de résister à la concurrence des pays avancés

ou de la Chine, d'autant que la progression des recettes d'exportations et l'afflux de capitaux ont provo-

qué une appréciation soutenue des devises sud-américaines, parfois (comme au Brésil) jusqu'à un

niveau à l'évidence insoutenable. Le risque de "maladie hollandaise" est donc patent : appréciation du

taux de change, attrition des secteurs productifs en dehors des activités rentières, vulnérabilité accrue à

la conjoncture mondiale… Certains pays, comme le Chili, ont assez bien réussi à maîtriser ces effets

négatifs. Mais la région compte aussi des cas avérés, voire terminaux (Venezuela), et d'autres pays

sont menacés : Colombie, Argentine, et bien sûr le Brésil.

Cette menace appartient toutefois peut-être au passé. Les prévisions des analystes pointent, en effet,

une probable baisse des prix des matières premières minérales (énergie et métaux) et agricoles à

l'horizon 2020. Au minimum, il est plus que probable que l'augmentation massive depuis dix ans des

prix des matières premières exportées par la région ne peut être extrapolée. Par ailleurs, les

perspectives d'accroissement significatif des volumes exportés sont limitées à quelques pays : au

Venezuela, où la production pétrolière peut être redressée, au Brésil, avec les gisements "pre-sal", et

en Argentine, au Brésil et sans doute en Colombie pour les produits agricoles. Les contraintes

financières (externes et budgétaires) vont se resserrer, mais le risque de "reprimarisation" des

économies latino-américaines va s'atténuer (le Venezuela constituant bien sûr une exception).

Les risques de dérapage

Des "accidents" pourraient cependant perturber le

scénario central. Les deux principaux éventuels facteurs

perturbateurs sont un ralentissement économique global

(et en particulier aux États-Unis et en Chine), et la

matérialisation du risque politique dans la région.

Le risque de ralentissement global : un double impact

sur la région

Une crise économique durable dans les pays développés

affecterait presque certainement les pays latino-

américains. En 2009, le PIB régional a reculé de 1,5% en

volume, alors qu'il avait progressé en moyenne de 5,3%

par an pendant les cinq années précédentes.

Il est clair que si une telle crise devait être durable, le choc

serait cette fois plus violent en Amérique latine. Il n'y a pas

de "découplage" entre la conjoncture régionale et son

environnement global. La contagion d'une crise se ferait

par deux canaux. D’une part, via le commerce extérieur. Les

États-Unis restent de loin le principal client du Mexique, de

la Colombie et du Venezuela, et de tous les pays

d'Amérique centrale et des Caraïbes (sauf Cuba). Et la part

de la Chine dans les exportations latino-américaines a

augmenté partout depuis dix ans, dépassant 20% au Chili et

au Pérou, s'en approchant au Brésil. Une Chine qui ne

croitrait plus qu'à 5% ou moins réduirait fortement sa

consommation de matières premières dont les prix ne

manqueraient alors pas de chuter. D’autre part, via le "canal

financier" : un ralentissement durable dans les pays avan-

cés se traduirait par une montée de l'aversion au risque

émergent. Les entrées d'investissements directs seraient

sans doute assez peu affectées, mais les investissements

de portefeuille et les crédits bancaires pourraient se tarir.

Une forte réduction ou un retournement de ces flux rendrait

plus difficile le financement des déficits des paiements

courants, qui tendraient, en outre, à se creuser en raison de

la chute des prix des matières premières exportées par la

région.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%