intégrer les démarches qualité et environnement

INTÉGRER LES DÉMARCHES QUALITÉ ET

ENVIRONNEMENT

Boiral, O. (1997), «La Qualité au service de l’environnement», L’Expansion Management

Review, no. 86, septembre, p. 41-49.

Les questions environnementales représentent aujourd’hui un enjeu stratégique pour les entreprises

industrielles. Longtemps subordonné aux besoins de l’activité économique et considéré comme un

ensemble de ressources illimitées, l’environnement naturel apparaît aujourd’hui comme une

préoccupation collective qui doit être intégrée aux activités productives. Les pressions réglementaires

et sociétales pour le respect des écosystèmes imposent des contraintes auxquelles les entreprises ne

peuvent se soustraire sans compromettre la légitimité de leurs activités. Dès lors, l’ouverture aux

valeurs environnementales et les investissements dans des équipements de dépollution apparaissent

comme un impératif pour assurer la survie de l’entreprise. Ces investissements se traduisent souvent

par des dépenses très lourdes. En 1991, la société Rhône-Poulenc a par exemple investi près de 200

millions de francs dans la construction d’une usine d’incinération de déchets liquides dans ses

installations de Pont-de-Claix (Viardot, 1993). De façon globale, les dépenses de fonctionnement

pour l’environnement des entreprises industrielles françaises ont augmenté de plus de 75% entre

1984 et 1990 (Perroy et Salamitou, 1992).

Pour de nombreuses entreprises, les investissements environnementaux ne constituent pas seulement

une contrainte ou un coût. Ils peuvent également représenter un moyen pour réaliser certaines

économies de matière et d’énergie, pour améliorer l’image de l’entreprise, ou encore pour développer

un avantage compétitif par rapport à la concurrence. Outre les systèmes de traitement des

contaminants, les changements de procédés et le lancement de «produits verts», la réduction des

impacts environnementaux exige des efforts pour intégrer ces préoccupations dans la gestion

quotidienne et pour responsabiliser l’ensemble des employés à ces questions. Par les remises en

causes globales qu’elle implique et l’importance de la participation du personnel, cette démarche

d’intégration présente de nombreuses affinités avec la gestion de la qualité. Ainsi, les systèmes de

gestion environnementale, qui ne cessent de se développer depuis le début des années 90, font de

plus en plus appel à des concepts et à des méthodes inspirés de la démarche qualité: «amélioration

continue», contrôle des «non-conformités», prévention, réduction des pertes et du gaspillage, «zéro-

pollution»... Jadis considérée comme une «externalité», comme une conséquence indésirable et

inéluctable des activités de production, la pollution fait désormais l’objet d’un contrôle presque aussi

rigoureux que celle des produits finis. L’interdépendance entre la gestion de la qualité et la gestion

environnementale a conduit certaines entreprises, comme Rhône-Poulenc ou encore Procter et

Gamble, à intégrer ces deux préoccupations au sein d’une fonction commune, disposant de

responsabilités et de moyens étendus. D’autres entreprises, comme 3M, Xerox ou DuPont, utilisent

couramment la démarche et les principes de gestion de la qualité pour développer des programmes

environnementaux.

Ce rapprochement entre la qualité et l’environnement suscite de plus en plus d’intérêt auprès des

dirigeants, en raison des efforts importants qui ont été investis, depuis le début des années 80, dans

la mise en oeuvre de programmes d’amélioration de la qualité et de l’expérience des entreprises dans

ce domaine. L’analyse des correspondances entre ces deux préoccupations stratégiques pour

l’entreprise offre ainsi un cadre de référence pour comprendre les tendances et les principes de

management de plus en plus utilisés dans la gestion environnementale.

PRÉVENIR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : UN IMPÉRATIF STRATÉGIQUE

Dans la plupart des entreprises, les actions environnementales ne se sont pas développées de façon

spontanée, en l’absence de toute pression externe du législateur, des groupes écologistes, des

concurrents ou encore du marché. De façon générale, ces pressions peuvent s’exprimer, à l’image

des problèmes d’ordre stratégique, en termes de menaces ou d’opportunités.

En premier lieu, l’engagement environnemental des entreprises est longtemps resté surtout réactif

et motivé par le développement des législations, qui constituent la principale contrainte pouvant

compromettre la pérennité ou la légitimité sociale des activités des entreprises. Ainsi, selon une étude

réalisée au début des années 90 auprès de 250 grandes entreprises européennes, plus de 90% des

dirigeants estiment que la réglementation va devenir plus stricte et 80% pensent que la législation

future aura un impact sur les activités. L’anticipation des pressions réglementaires joue un rôle

fondamental pour assurer la survie à long terme de l’entreprise. La prise en compte des questions

environnementales en amont des processus décisionnels et dans la conception des procédés permet

en effet de réduire le coût et d’améliorer l’efficacité des investissements dans des technologies

«vertes». Cette démarche est particulièrement importante dans les industries où le cycle de

renouvellement des équipements est long et qui sont soumises à une réglementation très stricte. Dans

certaines entreprises, comme la Société d’Électrolyse et de Chimie Alcan, un des leaders mondiaux

dans le secteur de l’aluminium, une des principales responsabilités de la direction environnement est

d’assurer une «veille réglementaire» visant à anticiper les changements dans les normes auxquelles

sont soumises les installations industrielles. Dans d’autres entreprises, c’est la difficulté à trouver des

sites pour l’enfouissement des déchets qui représente la principale menace. Comme l’explique

Gérard Vuillard, directeur qualité-sécurité-environnement du groupe Rhône-Poulenc: «l’élément

moteur fut moins la pression écologique, ou la pression réglementaire, que le sentiment que la

question des déchets risquait de nous empêcher, tout simplement, d’exercer notre métier» (Postel-

Vinay, 1991, p.47). L’image auprès du public, des médias ou des groupes environnementaux peut

également représenter des menaces ou des pressions majeures, en particulier lorsque les risques

technologiques sont importants, comme dans l’industrie chimique et pétrolière. Pour inciter les

entreprises à s’engager davantage dans le domaine de l’environnement, certaines administrations,

comme l’Agence de Protection de l’Environnement américaine, ou le ministère de l’Environnement

de Colombie Britanique, publient régulièrement des listes d’entreprises considérées comme

d’importants pollueurs.

Le second enjeu stratégique pour les entreprises est le développement des opportunités de marché

et des économies associées aux actions environnementales. L'industrie de l'environnement constitue

en effet un secteur en croissance rapide et qui touche de nombreux secteurs d'activités: fournisseurs

d'équipements antipollution, gestion des déchets, produits verts, expertise et conseil en

environnement... Les "écomarchés" au sens strict représentent déjà quelque 200 à 300 milliards de

francs en Europe et auront doublé d'ici la fin du siècle (ministère de l'Environnement français, 1990).

Les enjeux commerciaux de cette croissance ont incité certaines entreprises à faire des questions

environnementales un moyen pour se différencier de la concurrence. Ainsi, pour Porter, la protection

de l'environnement ne doit pas être considérée comme une contrainte économique mais au contraire

comme une arme concurrentielle qui stimule l’innovation et la compétitivité, tant au niveau des

entreprises que des pays en avance dans ce domaine (Porter et Van Der Linde, 1995). Selon Karrh,

vice-président santé, sécurité et environnement de la société Du Pont de Neumours:«l’ultime

avantage compétitif est de rester dans les affaires quand les concurrents disparaissent. Dans la

prochaine décennie, beaucoup d’entreprises qui n’auront pas répondu à l’impératif

environnemental n’auront plus le privilège d’exister» (Karrh, 1990). Outre ces avantages

commerciaux et concurrentiels, les actions environnementales peuvent déboucher sur une

amélioration de la productivité des entreprises : réduction du volume des déchets à traiter, diminution

des pertes de matières et du gaspillage, économies d’énergies... À l’aluminerie québécoise de

Laterrière par exemple, la mise en oeuvre d’un programme de réduction des rebuts provenant du

secteur d’électrolyse et de coulée a permis de réaliser des économies de plus de deux millions de

dollars. Ce programme a principalement reposé sur l’implication des travailleurs de l’usine et n’a pas

exigé d’investissements ou de changements techniques majeurs.

La société électronique américaine Martin Marieta de réaliser en quatre ans, dans ses trois usines de

Floride, des économies plus de 30 millions de dollars grâce à des mesures centrées sur la recherche

du «zéro-déchet» et sur une démarche «d’amélioration continue» inspirées des approches de qualité

(Sammett, 1990).

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT: VERS UNE APPROCHE GLOBALE ET INTÉGRÉE

La plupart du temps, les économies consécutives aux actions environnementales résultent de la mise

en oeuvre de démarches préventives qui reposent sur des principes similaires à ceux utilisés en

gestion de la qualité: élimination des problèmes à la source, intégration des préoccupations

environnementales dans les opérations de production, responsabilisation de l’ensemble du personnel,

implication de la haute direction... Cette symétrie a conduit certaines entreprises à transférer, dans

la gestion environnementale, des approches ayant déjà fait leur preuve dans le domaine de la qualité.

Ainsi, pour réduire les émissions fugitives de composés organiques volatils (COV), qui contribuent

en particulier à la formation de l’ozone au sol, une usine de la division plastique de la société Union

Carbide a développé un programme de prévention basé sur le modèle de gestion de la qualité totale

conçu par le département de la défense américain (Bemowski, 1991). La mise en oeuvre de ce

modèle, qui repose sur une démarche «d’amélioration continue», a permis, dans certaines unités de

cette usine, de réduire les COV par cinq.

Pour comprendre la solidarité entre la gestion de la qualité et la gestion environnementale, il convient

de préciser les grandes étapes de leur développement. La plupart des spécialistes de la qualité

s’accordent en effet pour définir l’évolution des pratiques dans ce domaine comme un processus de

plus en plus global et intégré, dans lequel la participation des employés et la prévention sont

appelées à jouer un rôle prédominant (Kélada, 1991; Stora et Montaigne, 1986; Jouslin de Rosnay,

1989; Teboul, 1990; Hermel, 1989). Autrefois perçue comme une fonction technique, dont la

responsabilité était confiée à des spécialistes, la qualité s’affirme aujourd’hui comme une

préoccupation globale, qui nécessite l’implication de tous et de chacun pour prévenir les non-

conformités à la source, le plus en amont possible des procédés. De façon symétrique, plusieurs

études empiriques sur la gestion environnementale des entreprises (Bara, 1988; Filion, 1988; Allenby,

Richards et al., 1994; Boiral, 1996), montrent que les programmes dans se domaine s’articulent de

plus en plus autour d’une démarche préventive, visant à réduire la pollution à la source. À l’image

de la qualité totale, la promotion de cette approche préventive implique une participation active des

employés. Les initiatives environnementales ne sont plus seulement la responsabilité de services

spécialisés mais celle de chaque fonction, de chaque activité dont les opérations peuvent avoir un

impact sur le milieu naturel.

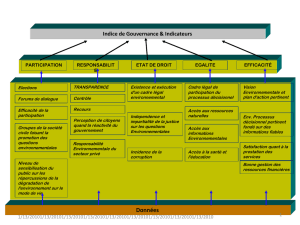

Comme l’illustre la figure ci-après, ces tendances générales peuvent se résumer comme un processus

à trois étapes, caractérisé par un élargissement et un rapprochement progressifs des préoccupations

pour la qualité et pour l’environnement:

- le contrôle en fin de processus (contrôle de la qualité, actions environnementales de type

palliatives);

- le développement de systèmes de gestion structurés (assurance qualité, systèmes de gestion

environnementale);

- la promotion de la participation et de l’implication de chaque individu («qualité totale

environnementale»).

Les étapes de ce processus ne sont pas mutuellement exclusives. Elles ne correspondent pas à une

L'ÉVOLUTION DE LA GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE

Dimension sociale (participation, implication)

Dimension préventive (agir à la source)

Contrôle en fin de processus

(contrôle de la qualité, actions

environnementales palliatives)

Systèmes de gestion intégrés aux activités

(assurance qualité, systèmes

de gestion en environnement)

"Qualité totale environnementale"

(promotion des principes de la qualité totale

dans le management de la qualité et dans la

gestion environnementale)

évolution linéaire et séquentielle, mais plutôt à un élargissement progressif des étapes antérieures.

Par ailleurs, les politiques environnementales sont généralement plus récentes que les programmes

d’amélioration de la qualité, même si les phases de leur développement sont symétriques.

LE CONTRÔLE EN FIN DE PROCESSUS: UNE DÉMARCHE SURTOUT PALLIATIVE

Le développement des mesures pour contrôler la qualité a d’abord reposé sur l’inspection des

travailleurs et sur le contrôle empirique de la qualité des produits (Hermel, 1989; Stora et Montaigne,

1986). Cette logique de contrôle et de surveillance tend à faire de la qualité une fonction séparée des

opérations de production et suscitant la méfiance des travailleurs. Dans les années 30, le

développement des méthodes statistiques va donner au contrôle de la qualité une approche plus

formelle et plus normative. Cependant, par ses aspects techniques, la gestion de ces systèmes de

contrôle de la qualité est longtemps restée le monopole d’ingénieurs et de spécialistes, qui jouaient

alors souvent un rôle de «policiers» dans la recherche des non-conformités aux procédures et aux

spécifications techniques établies (Kélada, 1989).

Ce rapide aperçu sur le contrôle de la qualité montre des correspondances intéressantes avec les

politiques environnementales de type palliatives, qui visent à contrôler les rejets dans le milieu naturel

en fin de processus, en aval des procédés. En premier lieu, le contrôle de la pollution a d’abord

reposé sur une logique très policière, centrée sur le rôle coercitif des règlements environnementaux

et des pressions sociétales. L’objectif des politiques environnementales était avant tout de réagir à

ces pressions afin d’éviter les pénalités ou les incidents pouvant porter préjudice à l’image de

l’entreprise. Les investissements environnementaux portaient davantage sur des équipements de

dépollution situés en aval des procédés que sur des changements dans les méthodes de production

ou dans les installations à l’origine des rejets de contaminants. À l’image du contrôle de la qualité,

cette approche palliative, qui reste indispensable dans les entreprises, est donc réactive. Elle vise à

corriger des nuisances ou des «non-conformités» par rapport aux normes environnementales plutôt

qu’à les prévenir à la source.

En second lieu, les opérations de mesure et d'échantillonnage de la pollution à la sortie des effluents

ou des cheminées d'usines sont similaires, dans leur principe, au contrôle par échantillonnage de la

qualité des produits. Les indicateurs de pollution doivent ainsi être l’objet de mesures régulières, dans

le cadre de campagnes d’échantillonnages réalisées durant des périodes représentatives de l’activité

habituelle des installations. Les normes à respecter ne sont pas ici définies par le client mais plutôt

par le législateur ou encore par des critères internes. À l’instar de la qualité des produits, la "qualité"

des rejets, ou leur "conformité" par rapport aux normes jugées acceptables, n'est pas parfaitement

stable ni prévisible. L'analyse des statistiques environnementales montre que les émissions

atmosphériques et les rejets dans les effluents industriels sont généralement irréguliers, intermittents,

que des "pics" traduisant des fluctuations plus ou moins erratiques de la charge polluante se

manifestent fréquemment. Le contrôle de ces fluctuations est d’autant plus importants que les effets

sur la santé et les dommages causés à l’environnement se manifestent à partir de certains seuils

critiques d’exposition.

Ainsi, depuis 1993, les raffineries Shell et Pétro-Canada de Montréal-Est se sont associées pour

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%