Fiche Suivi Populations - Fédération Départementale des

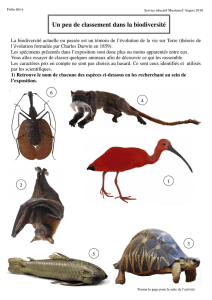

FICHE TECHNIQUE SUPPORT DU S.D.G.C.

Les fiches techniques précisent le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique approuvé le

13 Juillet 2006. Elles sont les points de départ de la définition des différents objectifs.

--------------------

L

E

S

UIVI DES

P

OPULATIONS

Cette fiche complète le point III - 2) page 23 et le point III - 2) page 62 du SDGC.

--------------------

L’évolution de toute population est due essentiellement à 2 facteurs opposés : la natalité et la

mortalité.

A ce phénomène naturel du cycle de la vie dans son milieu, il faut ajouter les effets de

l’immigration et de l’émigration (déplacements au sein des domaines vitaux des espèces).

Les facteurs d’accroissement (rapport des sexes, structure sociale, qualité du milieu,

conditions climatiques) et les facteurs limitants influent par conséquence directement sur les

effectifs des populations d’une année sur l’autre et au cours de l’année.

Une population animale se caractérise par : ses effectifs, sa densité, sa pyramide des âges, son

rapport des sexes.

Les individus d’une espèce peuvent présenter différents types de répartition :

1 – la répartition régulière :

C’est le cas d’une espèce fréquentant un milieu homogène offrant des ressources

uniformément réparties et ayant un comportement territorial marqué.

2 – la répartition aléatoire due à l’absence de comportement territorial :

Cette répartition non homogène est la conséquence d’obstacles tel que le dérangement (route,

site touristique, exploitation forestière, …etc.)

3 – la répartition en agrégats :

Elle se rencontre dans les cas d’espèces fréquentant un milieu aux ressources inégalement

réparties et pour lesquelles le comportement social implique des regroupements saisonniers

(cas le plus fréquent), en hiver tout particulièrement.

Tout calcul de recensement doit par conséquent se réaliser sur l’ensemble de la zone occupée

par la population.

Pour le département des Vosges, le découpage se fait en 13 massifs cynégétiques (1 à 13)

divisés en 56 sous-massifs (1a à 13h) sur lesquels sont calqués 40 GIC.

Les 23 plans de gestion existants correspondent aux unités de gestion pour bon nombre

d’espèces.

I) S

UIVI QUANTITATIF D

’

UNE POPULATION

L’inventaire de distribution, par enregistrement de la présence ou de l’absence sur les

territoires de chasse, regroupés en unités de gestion, permet de dégager une aire de

distribution par espèce.

L’analyse du tableau de chasse permet également de suivre l’évolution d’une espèce, de

même que le suivi de l’évolution du nombre des collisions.

Objectif :

Développer, compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le transport du

gibier accidenté, des liens étroits avec les différentes autorités habilitées pour que la

Fédération des Chasseurs soit informée des animaux tués par collisions.

L’inventaire quantitatif nécessite la mise au point de méthodes d’évaluation propres à chaque

espèce (comptages).

Ce premier critère, capital pour le gestionnaire, doit être utilisé comme un indice d’abondance

renseignant sur les fluctuations annuelles d’une population.

Ces méthodes de dénombrement doivent être adaptées à chaque espèce en fonction :

- du type de répartition de la population

- des données éthologiques spécifiques

- de l’occupation spatio-temporelle du milieu,

afin de déterminer le type d’échantillonnage ainsi que la méthodologie à employer.

II) S

UIVI QUALITATIF D

’

UNE POPULATION A PARTIR DES BIO

-

INDICATEURS

FAUNIQUES

L’état d’équilibre biologique d’une population par rapport à son milieu se juge à travers des

critères :

1 – Morphologiques :

* La mensuration de certaines parties du squelette (ex : mandibule chez le chevreuil) constitue

le critère le plus courant, lequel n’a de valeur que s’il est appliqué sur un nombre important

d’individus.

* Le poids des jeunes de l’année et des animaux de 1an.

* L’analyse du trophée (qualité) chez les animaux de 1an (daguets ou brocards de 1an).

2 – Physiologiques :

* Fécondité des femelles :

L’indice de reproduction (nombre de jeunes produits par une femelle arrivée à maturité

sexuelle) est un révélateur de l’état d’équilibre biologique entre population et milieu. La

reproduction dépend à la fois de facteurs endogènes et exogènes. L’indice de reproduction

nous renseigne finement et nous permet de déceler une rupture d’équilibre.

* L’infestation parasitaire excessive et le développement de certaines enzooties traduisent

souvent une rupture d’équilibre entre population et milieu.

Avant l’apparition effective de ces troubles pathologiques, des indices de dysfonctionnement

peuvent être décelés au travers de la reproduction et du comportement social ou alimentaire.

III) S

UIVI A PARTIR DES BIO

-

INDICATEURS FLORISTIQUES

Il s’agit de bio-indicateurs basés sur l’observation du milieu et non plus sur celle des

individus.

1 – L’Indice de Pression sur la Flore (IPF) :

Cette méthode renseigne du niveau de pression des animaux sur le milieu.

En fin d’hiver, l’analyse de la végétation porte sur des placettes où sont notées les

prélèvements sur chaque végétal lignifié accessible aux chevreuils.

L’IPF peut varier de 0 à 100 ; plus sa valeur est forte, plus la sollicitation du milieu par les

animaux est importante.

Toutefois, si cet indicateur paraît pertinent, il demande un suivi scientifique et une formation

des observateurs coûteux en hommes et en temps.

2 – L’Indice de Consommation (IC) :

Cet indice est utilisé principalement pour le chevreuil, il est plus facile à mettre en place que

le précédent.

3 - Les dispositifs enclos – exclos :

Ces dispositifs ont une valeur pédagogique et démonstratives indéniable.

Pour une juste comparaison, les travaux forestiers éventuels doivent être conduits à l’extérieur

comme à l’intérieur des enclos.

Des mesures sur de tels dispositifs n’ont d’intérêt scientifique qu’en cas de répétitions

spatiales suffisamment nombreuses.

Objectif :

Développer les compétences des personnels, en fonction des besoins, pour la réalisation

de suivi (formation IPF, formation baguage, etc.).

IV) L

ES ESPECES DE GRAND GIBIER ET LEUR SUIVI DE POPULATION

1) Espèce Cerf :

3 méthodes sont adaptées à cette espèce :

- la méthode des approches et affûts combinés

- la méthode des indices phares

- la méthode de recensement au moment du brame.

Dans le département des Vosges, les 5 massifs cynégétiques désignés ci-dessous font l’objet

d’un suivi des populations par la méthode des indices phares :

- le massif du DONON (10a)

- le massif de GERARDMER – LE VALTIN (12b)

- le massif de BAINS LES BAINS – DARNEY (5b, 5c, 5d, 5e)

- le massif de RAMBERVILLERS (8a, 8b, 8d)

- le massif de LA BRESSE – CORNIMONT – VENTRON (13)

Hormis le massif 11 qui a subi des baisses de densité très fortes, toutes les zones à forte

présence de cervidés font l’objet d’un suivi annuel.

Description des 3 méthodes :

• Méthode approches et affûts combinés + Méthode Indice Phare :

Voir article de M. Jean-Pierre BRIOT dans la revue « Chasseurs de l’Est » en annexe n° 1.

Objectif :

Assurer la présence de toutes les parties prenantes à chaque stade de la réalisation des

comptages pour une parfaite objectivité (au minimum, 1 chasseur et 1 forestier

représentés dans chaque voiture).

En outre, le chiffre retenu du comptage sera celui correspondant à la journée la plus

favorable en nombre d’animaux observés.

• Méthode de recensement au moment du brame :

Voir annexe n° 2.

La méthode la mieux adaptée, et privilégiée, dans notre département, est celle des

indices phares.

Exposition annuelle obligatoire des trophées de cerf :

Le contrôle quantitatif et qualitatif des prélèvements « cerfs coiffés » se réalise au cours d’une

exposition annuelle obligatoire des trophées de cerfs accompagnés de leur mâchoire inférieure

(indispensable pour la détermination de l’âge).

Le but de cette exposition est à la fois pédagogique et technique.

Elle permet :

- de comparer la qualité des cheptels entre les différents massifs,

- d’analyser les prélèvements par classe d’âge (daguets, subadultes, adultes mûrs, vieux)

- d’analyser la qualité des tirs et des trophées par classe d’âge et par massif.

Objectifs :

- Maintenir les comptages aux phares annuels ou biannuels

- S’assurer de la présence de toutes les parties prenantes à chaque stade du

dépouillement des comptages

- Maintenir l’exposition obligatoire des trophées

- Assurer le suivi des colonisations par l’instauration d’un protocole

(renseignements des agents et des chasseurs, mise en place d’indice phare à partir

d’un minimum, enquête présence/absence)

- Développer la mise en place de bio-indicateurs, de manière collective entre les

différents partenaires.

2) Espèce Chevreuil :

Cette espèce fait l’objet :

• d’un indice kilométrique dans le cadre d’une étude sur les dégâts de gibier dans le

secteur de Neufchâteau :

- forêt domaniale de Neufeys

- forêt communale de Midrevaux.

• également d’un suivi de population dans les forêts domaniales de Darney par la

méthode des battues échantillons.

• de comptages aux phares :

Le chevreuil est noté aussi dans le cadre des différents comptages aux phares pratiqués

sur le département, tant pour suivre les populations de grands cervidés, que pour les

populations de lièvre.

Les prélèvements réalisés en « tir d’été » font l’objet d’une exposition annuelle obligatoire

des trophées.

Description des 2 premières méthodes :

• Indice Kilométrique d’Abondance :

Le principe consiste à rapprocher le nombre d’animaux vus à celui de la distance parcourue le

long d’une boucle qui suit les routes et chemins praticables sur environ 3km pour 100ha.

Ce comptage est répété au moins 2 fois par printemps, le matin et le soir, périodes d’activité

maximale des animaux.

La population est évaluée davantage en termes de niveau que de valeur absolue. Un autre

indice important est la présence ou non de faons jumeaux auprès des chevrettes lors du

comptage.

• Battues échantillons :

Le but est de vider totalement une remise de ses occupants en comptant les sorties et en en

déduisant les rentrées éventuelles.

Cela est surtout valable pour des massifs boisés isolés, ou alors on découpe la forêt en

secteurs d’échantillonnage.

Objectifs :

- Maintenir l’existant au niveau des suivis

- Assurer l’analyse du tableau de chasse (surtout évolution des poids) et de

l’analyse qualitative des prélèvements

- Poursuivre l’exposition annuelle des trophées des animaux prélevés en « tir

d’été »

- Participer à la mise en place de bio-indicateurs de manière collective entre les

différents partenaires.

3) Espèce Chamois :

Ce dernier fait l’objet d’un suivi particulier en ce qui concerne les départements des Vosges et

du Haut-Rhin (méthode affût sur tout le massif concerné par l’espèce).

Le maintien de la population à un niveau relativement bas n’en fait pas une espèce à

problème. L’analyse du tableau de chasse est un outil complémentaire. Elle est complétée par

une exposition obligatoire de trophées qui permet également de nous renseigner sur le suivi

des populations.

Objectifs :

- Rechercher, dans le but de suivre la restauration de la population, l’institution de

comptages plus réguliers en partenariat avec les organismes partenaires

intéressés.

- Maintenir l’exposition annuelle de trophées.

4) Espèce Sanglier :

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%