Population et emploi, les nouveaux enjeux Inégalités économiques

Vingt ans

de transformations

de l'économie

française

Cahiers français

n° 311

Population

et emploi,

les nouveaux enjeux

88

Population et emploi,

les nouveaux enjeux

Inégalités

économiques,

état des lieux

Les inégalités économiques ont cessé de

se réduire depuis vingt ans, après

plusieurs décennies de resserrement des

écarts de niveau de vie. Outre la

dégradation de la situation des ménages

à faible revenu en raison de la montée du

chômage et des emplois précaires, c’est

l’accroissement des revenus du

patrimoine qui a empêché que le

mouvement séculaire se poursuive. Si le

filet de sécurité public a notamment

contribué à limiter le creusement des

écarts de revenus disponibles, ses

récentes inflexions remettent en question

sa progressivité, indispensable pourtant

pour influencer positivement l’évolution

des inégalités.

C. F.

par unité de consommation (uc) inférieur à 3 900

francs en 1970 contre moins de 20 % en 1997, ce qui

dénote une progression manifeste du niveau de vie

moyen des ménages. Toutefois, le constat d’un

approfondissement des inégalités repose sur des

phénomènes qui ont affecté le revenu des Français,

telles que la montée du chômage, la précarisation

d’une partie des emplois ou encore l’augmentation

du rendement du patrimoine, et ce de façon très

différente selon les catégories sociales.

Malgré le caractère profondément multidimensionnel

des inégalités, les disparités sociales étant par nature

interdépendantes des inégalités économiques, nous

ne traiterons ici que de l’aspect économique de la

question.

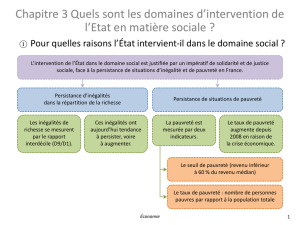

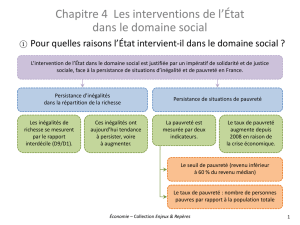

Les inégalités de revenus

face aux transformations

du travail

Stabilité de l’éventail des salaires

Après une forte réduction durant les années 70, le

rapport interdécile (2) a connu une relative

stabilisation depuis vingt ans (voir le graphique 1 ci-

contre). Ainsi, le dixième des salariés les mieux

rémunérés a un salaire moyen 3,2 fois supérieur à

celui du dixième le moins bien rémunéré. Si la

hiérarchie des salaires s’est faiblement accrue à la

fin des années 80, elle s’est stabilisée lors de la

décennie suivante, et a, il est vrai, connu une faible

réduction sur les dernières années de l’observation.

Le rapport interdécile a donc cessé de diminuer après

plusieurs décennies de baisse continue. Toutefois,

cette stagnation s’est produite dans un contexte

économique beaucoup moins favorable que ne l’ont

été les « Trente Glorieuses ». De plus, cette évolution

s’inscrit à rebours de la tendance à l’élargissement

de l’éventail des salaires dans les autres pays

industrialisés ces vingt dernières années, en

particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis où le

rapport interdécile est passé de 3,5 en 1982 à 4,3 en

1995.

L’explication majeure réside dans le rôle de rempart

contre le creusement des écarts avec les bas salaires

joué par le SMIC. En effet, celui-ci a progressé au

même rythme que la moyenne des rémunérations

horaires, ce qui a évité un décrochage des bas salaires.

Cette influence du SMIC n’est pas nouvelle puisque

la hausse de l’inégalité salariale de 1950 à 1967 tenait

au fait que le SMIG (3) était indexé sur l’inflation,

laquelle progressait moins vite que le salaire moyen.

(1) Les données plus récentes manquent encore pour le moment pour

pouvoir les inclure dans notre analyse.

(2) Il s’agit du rapport entre le revenu au-dessus duquel se situent les

10 % de ménages les plus riches et du revenu en-dessous duquel se

situent les 10 % les plus pauvres.

(3) Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a rem-

placé le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en 1970.

Les inégalités économiques, problème

fondamental pour la cohésion sociale,

se sont sensiblement réduites au cours du XXe

siècle sous l’effet conjugué de la croissance

économique et d’une redistribution des fruits de cette

croissance via les prestations sociales. La France

d’aujourd’hui apparaît ainsi beaucoup moins

inégalitaire que celle des années 60 ou du début du

XXe siècle. En ce sens, les deux dernières décennies

marquent une rupture dans le mouvement de

resserrement de l’éventail des revenus.

Sur la période allant de 1970 à 1997 (1), les inégalités

de revenu ont certes baissé rapidement dans les années

70, puis plus lentement durant les années 80, mais

elles ont stagné au cours de la dernière décennie.

Le pouvoir d’achat de l’ensemble des ménages a

pourtant progressé de 38 % entre 1985 et 2000, alors

même que le sentiment général est plutôt celui d’une

dégradation des conditions de vie. De même, en francs

de 1998, la moitié des ménages disposait d’un revenu

Vingt ans

de transformations

de l'économie

française

Cahiers français

n° 311

Population

et emploi,

les nouveaux enjeux

89

L’impact du SMIC dans la détermination des

salaires s’est accru car il représente une fraction

croissante des salaires du secteur privé (de 11 %

en 1987 à 14 % en 2000).

De plus, les pouvoirs publics ont mené une

politique de réduction des charges sociales pesant

sur les bas salaires et ont donc limité dans la

deuxième partie des années 90 la baisse de la

demande d’emplois peu ou non qualifiés. Cette

politique a certes augmenté l’éventail des coûts

salariaux totaux, mais elle a maintenu le salaire net

perçu.

Toutefois, si l’écart ne s’est pas accru par le bas, il

aurait tendance à s’élargir par le haut à partir de la

fin des années 90, avec la forte croissance des très

hauts salaires. Ainsi, entre 1998 et 1999, le rapport

du dernier centile au salaire médian est passé de

4,59 à 4,67. La concurrence internationale n’amène

donc pas une égalisation des salaires vers le bas,

mais plutôt une harmonisation des salaires élevés,

ce que ne reflète pas nécessairement l’écart

interdécile qui reste un niveau trop agrégé pour

faire apparaître ce type d’évolution.

De manière plus générale, la stabilité à long terme

des écarts de salaires interdéciles pourrait être

menacée par la diversification des modes de

rémunération dont la fixation est devenue

progressivement plus aléatoire. Si

l’individualisation a peu progressé (CERC, 2002),

de plus en plus d’entreprises pratiquent la

participation et l’intéressement des salariés aux

résultats de l’entreprise. Le développement des

plans d’épargne entreprise et des stock-options en

sont l’illustration, tout comme la multiplication des

primes. Or, non seulement ces modes de

rémunération sont le plus souvent réservés aux

salariés les plus qualifiés, mais ils sont plus

importants dans les grandes entreprises que dans

les petites, et inexistants dans la fonction publique

(à l'exception des primes). Ces transformations qui

touchent très inégalement les salariés, risquent

donc de peser sur l’éventail des revenus d’activité.

La fragilisation de la relation

à l’emploi a creusé les écarts

Si l’éventail des salaires ne s’est pas creusé ces vingt

dernières années, les transformations qu’a connues

le marché du travail ont contribué à accroître les

inégalités de revenus d’activité. De 1970 à 1984, les

revenus déclarés avaient augmenté pour tous les

déciles. Par la suite et jusqu’en 1990, on avait assisté

à une stabilisation, mais à partir de cette date, les

déciles les plus bas ont connu une baisse de leur

revenu déclaré tandis que les déciles en haut de

l’échelle ont fortement augmenté.

Le développement continu du chômage a

mécaniquement réduit le revenu d’activité des

ménages dont au moins l’un des membres est touché.

Au-delà, l’augmentation de la durée moyenne du

chômage, et la baisse de l’employabilité qui en

résulte, réduisent les niveaux de vie de manière très

importante. À cela s’ajoute le durcissement de

l’indemnisation du chômage dans les années 90. Face

à la dégradation des comptes de l’assurance-chômage,

la part des chômeurs indemnisés a été fortement

réduite, passant de 63,4 % en 1993 à 52,4 % en 1999.

Dans le même temps, la proportion de chômeurs

faiblement indemnisés n’a cessé de croître (40 % des

chômeurs indemnisés touchent moins d’un demi-

SMIC en 1998 contre 12 % en 1992). Au final, le

RMI s’est substitué à l’assurance-chômage pour 10

% des chômeurs (Atkinson et alii, 2001).

La précarisation d’une partie des emplois a joué dans

le même sens. Le développement de l’intérim, des

contrats à durée déterminée, mais plus encore celui

du temps partiel, dont la part dans l’emploi total est

passé de 5,8 % en 1970 à 16,9 % en 2000, ont

fortement réduit le revenu d’activité d’un nombre

croissant de ménages. Outre que ce temps partiel est

plus souvent subi par les bas salaires (le temps partiel

non désiré représente le tiers des temps partiels du

premier décile et seulement 10 % au niveau de la

médiane), le rapport interdécile des seuls temps

partiels est de 5 contre 3,1 pour les seuls temps

complets (CERC, 2002). Cette inégale exposition au

chômage et à la précarité de l’emploi a en définitive

creusé les écarts entre les différentes catégories

d’actifs.

Autre fait marquant, la polarisation de l’emploi entre

les ménages a participé au creusement des inégalités

de revenus déclarés. On a ainsi constaté une

augmentation du nombre de ménages où les deux

conjoints ont un emploi (à plein temps ou à temps

partiel) et celui où aucun ne travaille.

Parmi les changements structurels qui ont touché

l’économie française et qui ont certainement affecté

l’évolution des inégalités, la mondialisation et la

concurrence internationale ont principalement joué

en faveur d’une augmentation des hauts salaires. De

même, l’avènement des nouvelles technologies de

l’information a constitué un changement conséquent,

mais pour autant il ne semble avoir suscité le

creusement des écarts de salaires, notamment aux

États-Unis où les inégalités salariales ont augmenté

avant tout durant les années 80. En revanche, la

1. Évolution du rapport interdécile

des salaires

Source : Picketty, 2001.

Vingt ans

de transformations

de l'économie

française

Cahiers français

n° 311

Population

et emploi,

les nouveaux enjeux

90

nouvelle organisation du travail qui a accompagné la

diffusion de ce changement technologique a

certainement contribué à remettre en cause l’évolution

relativement homogène des revenus, comme l’ont

démontré Lindbeck et Snower pour les États-Unis (4).

Les nouvelles pratiques organisationnelles qui se

développent en France ont donc pu jouer un rôle dans

l’accroissement des inégalités de revenu.

Le creusement des inégalités de marché a toutefois été

atténué pour les déciles les plus bas grâce à la montée

en charge des prestations sous conditions de ressources

versées par les pouvoirs publics. La forte croissance

du nombre d’allocataires du RMI depuis sa création

en 1988 jusqu’à la fin de l’année 1999 traduit cette

relégation d’une partie de plus en plus importante des

actifs vers les minimas sociaux.

Le rattrapage des retraités

Les retraités constituent une exception notable puisque,

grâce à une forte augmentation de leur revenu tout au

long de la période, ils ont vécu une réduction

substantielle des inégalités au sein de la catégorie, mais

aussi par rapport aux ménages d’actifs. Si leur niveau

de vie correspondait il y a vingt ans à 80 % de celui des

actifs, il est aujourd’hui compris entre 90 et

95 % (5).

Les principales raisons de cette réduction notable des

inégalités sont à chercher dans l’arrivée à maturité du

système de retraites mis en place progressivement durant

les « Trente Glorieuses ». Les classes d’âge arrivant à

l’âge de la retraite depuis vingt ans bénéficient en effet

la plupart du temps d’une retraite à taux plein, la forte

revalorisation du minimum vieillesse entre 1975 et 1984

ayant permis auparavant de réduire la pauvreté chez les

retraités. En outre, le remplacement des anciennes

générations plus inégalitaires par des nouvelles

générations dont l’éventail des salaires était plus étroit

amène mécaniquement une réduction des inégalités

entre retraités.

Ce rattrapage des retraités ne doit cependant pas occulter

que les inégalités générationnelles ont, en contrepartie,

changé de visage. En effet, si les générations nées avant

1945 ont toujours eu, à âge égal, un niveau de revenu

supérieur aux générations qui les précédaient, cette

tendance a été stoppée pour les générations récentes. Si

les retraités ont vu leur situation nettement s’améliorer,

les jeunes ont connu le mouvement inverse.

Le patrimoine au cœur

des inégalités

Une distribution particulièrement

inégalitaire

Puissant facteur d’inégalités, la concentration des

patrimoines reste très élevée en France, comme l’indique

l’indice de Gini (6) du patrimoine qui est compris selon

les générations entre 0,5 et 0,65, alors que la moyenne

de cet indice pour les revenus avoisine 0,3. Les 10 %

des ménages les plus riches possèdent plus de 40 % du

patrimoine total, la moitié la moins fortunée des ménages

n’en possédant que 10 %, ce qui se traduit par un rapport

interdécile de l’ordre de 75 (Atkinson et alii., 2001).

Cette répartition particulièrement inégalitaire du

patrimoine découle d'abord de la transmission d’une

partie de ce patrimoine par héritage ou donation.

La deuxième grande raison de cette concentration

réside dans le fait que le niveau d’épargne progresse

selon le revenu : le taux d’épargne est nul voire

négatif pour le premier quart des ménages tandis

qu’il est proche de 20 % dans le dernier quartile.

Ces dernières années ont cependant marqué une

relative baisse des inégalités de patrimoine. Ainsi,

toutes les générations ont vu le montant de leur

patrimoine médian augmenter entre 1986 et 1998.

La hausse du taux d’épargne, passé de 13,8 % à 15,9

% entre 1985 et 2000, en partie due à la constitution

d’une épargne de précaution, et le développement

de l’offre de produits financiers sont à l’origine de

la progression de la détention d’actifs patrimoniaux

(notamment financiers) au sein de l’ensemble des

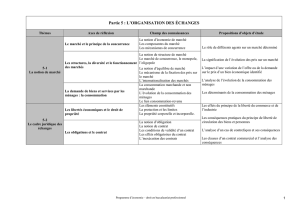

ménages (voir le graphique 2 et le tableau 3).

Source : INSEE.

Note : de haut en bas : prestations sociales, salaires nets, revenus bruts de

la propriété, excédent brut d’exploitation.

(5) En incluant dans cette comparaison les revenus du patrimoine, qui

constituent environ 25 % du revenu des retraités contre 10 % pour les

actifs, leur niveau de vie dépasse désormais celui des ménages d’actifs.

(6) L’indice de Gini désigne un indicateur d’inégalité. Voir l’encadré

« La courbe de Lorenz : un indicateur de la concentration des reve-

nus », in Mondialisation et inégalités, Cahiers français, n°305,

novembre-décembre 2001, p. 9.

(7) Pour avoir une vision aussi claire que possible des inégalités, il

conviendrait d’ailleurs de tenir compte des loyers fictifs que se versent

à eux-mêmes les propriétaires, mais une telle estimation est trop déli-

cate à mettre en place pour que nous ayons une image statistique satis-

faisante.

Le problème fondamental de l’inégale répartition du

patrimoine est qu’il s’agit d’un phénomène auto-

cumulatif en raison des revenus tirés du patrimoine. A

l’exception du logement dans lequel les ménages

résident (7), le reste du patrimoine peut donner lieu à

des revenus réguliers, comme l’immobilier de rapport

2. Évolution de la composition du revenu

disponible des ménages

Vingt ans

de transformations

de l'économie

française

Cahiers français

n° 311

Population

et emploi,

les nouveaux enjeux

91

ou les valeurs mobilières (obligations, SICAV, actions,

etc.). Or, le patrimoine de rapport prend une importance

croissante au fur et à mesure que l’on s’élève dans

l’échelle des revenus et des patrimoines. De 1984 à

1994, la part du patrimoine perçue par le quart des

ménages les plus aisés serait ainsi passée de 58 % à

62 %, les plus-values et placements financiers

procurant l’essentiel des ressources des grandes

fortunes.

L’augmentation du rendement

du patrimoine

Depuis le début des années 80, la détention de

patrimoine est devenue un facteur d’autant plus

discriminant que le rendement des valeurs mobilières

s’est fortement accru tout au long de la période. Alors

que le revenu des ménages progressait en moyenne de

1 % par an entre 1984 et 1997, le patrimoine augmentait

quant à lui de 3 % et le patrimoine de rapport de 5 %.

Plus particulièrement, la détention d’actifs financiers

est devenue beaucoup plus rémunératrice que par le

passé, même en tenant compte de la forte dévalorisation

boursière depuis 2000. Il en résulte que le rendement

annuel moyen du patrimoine entre 1991 et 1999 a été

de 8 % (5 % en francs constants). Au total, le patrimoine

des ménages a été multiplié par 2,7 entre 1985 et 2000

(en euros courants) contre 1,9 pour le revenu disponible

(CERC, 2002) et la part des revenus courants du

patrimoine financier dans le revenu déclaré est passée

de 10 % en 1980 à près de 14 % en 2000.

Cette progression des revenus issus du patrimoine a

en retour généré un accroissement des écarts

interdéciles de revenus déclarés, dans la proportion des

patrimoines détenus par chacun. L’évolution du

nombre de redevables à l’impôt de solidarité sur la

fortune illustre ce changement favorable aux ménages

aisés puisque 266 000 ménages y étaient assujettis en

2001 contre 128 000 en 1990. Dès lors, sans

intervention publique, tout porte à croire que les

inégalités économiques, si elles suivaient la tendance

des inégalités de marché, seraient en forte croissance

sur les vingt dernières années.

Le rôle-clé

de la redistribution

Une réduction mécanique

des inégalités

En prélevant une partie des richesses via l’impôt et les

différents prélèvements sociaux, l’État ne vise pas

seulement à financer ses dépenses, mais il cherche à

rééquilibrer une distribution inégale des richesses et

des revenus d’activité. La redistribution, par le biais

de l’impôt sur le revenu et des prestations sociales

versées, entraîne une réduction de plus de 50 % des

inégalités au sein des ménages d’actifs entre les revenus

déclarés et les revenus disponibles. Par ce moyen,

l’indice de Gini pour 1997 est réduit de 0,34 à 0,27

(voir le graphique 4). Durant les années 70 et 80, le

système redistributif a d’ailleurs largement

accompagné le mouvement de réduction des inégalités

de revenus initiaux. La paupérisation des ménages les

3. Compte de patrimoine des ménages

(en milliards de francs courants)

Source : INSEE, Comptes nationaux.

0791 0891 0991 5991 7991

sreicnanifnonsfitcA 5461 8136 20021 25631 68441

tnod

tnemegol 428 3014 9119 06111 94021

sreicnanifsfitcA 908 6092 5419 35721 89851

tnod

tesnoitca snoitapicitrapsertua 461 354 7463 8754 3436

sfitcasedelbmesnE 4542 4229 74112 50462 48303

sreicnanifsfissaP 923 1321 0963 1463 3493

elabolgettenruelaV 5212 3997 75471 46722 14462

Source : INSEE.

Note : plus l’indice de Gini se rapproche de 0, plus la répartition est

égalitaire.

4. Indice de Gini sur le revenu disponible

et le revenu déclaré

Vingt ans

de transformations

de l'économie

française

Cahiers français

n° 311

Population

et emploi,

les nouveaux enjeux

92

plus défavorisés a ensuite été évitée en grande partie

par l’action des pouvoirs publics car, si les différentes

prestations sociales ont augmenté le niveau de vie du

premier décile de près de 50 % dans les années 70,

elles ont contribué par la suite à une augmentation de

70 % en 1990 et même de 90 % en 1996.

Cet impact de la redistribution sur les inégalités s’est

renforcé par la mise en place et la montée en charge

des minima sociaux. Le relèvement de l’allocation de

solidarité spécifique, l’extension du système d’aide au

logement, la création de l’allocation de parent isolé,

du RMI et de la CMU, tous ces filets de sécurité sociaux

ont pallié l’aggravation des inégalités de marché. Leur

effet est tel que les revenus d’activité, même s’ils restent

largement majoritaires, représentent une part

décroissante du revenu disponible des ménages (voir

le tableau 5).

L’efficacité redistributive du système français a par

ailleurs augmenté ces dernières années par la mise en

place de prestations plus ciblées envers les populations

en difficulté, notamment pour le logement, la famille

ou les prestations sous conditions de ressources (RMI,

CMU). De ce fait, le système redistributif français

réduit en 1996 la moitié de l’écart interdécile contre le

tiers en 1975.

A la base de ce système qui permet la réduction des

inégalités se trouve la progressivité du système fiscal

et plus généralement des prélèvements sociaux. En

cela, l’impôt sur le revenu joue un rôle essentiel

puisqu’il prélève chaque année une partie plus

importante des revenus des ménages imposables des

derniers déciles. Créé en 1914, soit treize ans après

l’impôt sur les successions, l’impôt sur le revenu a sans

doute été l’élément déterminant pour empêcher que

les très grandes fortunes ne puissent réapparaître après

1945 en France et par là même il a contribué au premier

chef à la réduction des inégalités (Picketty, 2001).

L’effet progressif de l’impôt sur le revenu est renforcé

par le développement aujourd’hui de prestations non

contributives sous condition de ressources dans une

logique d’assistance sociale.

5. Le revenu des ménages depuis 1970

(en milliers de francs courants)

Source : INSEE.

0791 0891 0991 7991

tnatibahrapstôpmitnavaturbelbinopsiduneveR 61811 00204 58648 249701

tnatibahrapstôpmisèrpaturbelbinopsiduneveR 18011 65073 18777 21079

éiralasraptenerialaS 77661 50955 010201 888421

tnatibahrapselaicossnoitatserP 7452 31801 39262 36943

ruetlucirgarapelocirgaIEBE 04712 72676 454581 395952

elocirganonéiralasnonfitcarapelocirganonIEBE 37414 419121 749082 559053

.leudividniruenerpertne’dnoitatiolpxe’dturbtnedécxe: IEBE: etoN

L’apport de la redistribution ne se limite pas à la

réduction des inégalités. En effet, son impact

dynamique sur l’accumulation du patrimoine évite que

la société française ne redevienne une société de

rentiers, à l’instar de celle du début du XXe siècle.

Comme le souligne Th. Picketty : « l’impôt progressif

limite les capacités d’accumulation du capital des

personnes les plus fortunées, et il réduit ainsi la

concentration future du patrimoine, et par là même la

concentration future des revenus du capital » (Atkinson

et alii, 2001). Enfin, en redistribuant régulièrement les

richesses, l’impôt facilite la fluidité sociale et permet

le renouvellement des élites économiques.

La baisse des impôts au péril

de la solidarité ?

Les évolutions récentes du système fiscal laissent à

penser que le rôle joué par la progressivité pour la

réduction des inégalités pourrait à terme être remis

en question. Parmi ces tendances, notons la baisse

du nombre de foyers fiscaux imposables (voir le

graphique 6) depuis vingt ans. Selon le Conseil de

l’impôt, seuls 42 % des revenus monétaires seraient

aujourd’hui taxés. L’impôt sur le revenu en France

apparaît certes comme fortement progressif par

rapport aux autres pays industrialisés, mais sa

concentration sur une part limitée de la population

diminue son poids, ce qui nuit à ses vertus

redistributives.

Par ailleurs, les réformes qui se sont succédé depuis

les années 80 ont réduit la progressivité de l’impôt.

Ainsi, le taux marginal supérieur d’imposition est

passé de 75 % en 1980 à 54 % en 1998 (Picketty,

2001). Cette baisse apparaît d’autant plus inquiétante

pour l’évolution des inégalités que les taux marginaux

d’imposition actuels sont les plus bas appliqués en

France depuis les années 20. En outre, l’allégement

du poids des impôts directs bénéficie davantage aux

ménages les plus aisés.

Le système fiscal français a par ailleurs connu une

véritable inflexion avec la mise en place, puis

l’extension, de la contribution sociale généralisée

(CSG) en 1991 et la création de la contribution au

remboursement de la dette sociale (CRDS) en 1996.

Ces impôts ont pour base l’ensemble des revenus et

sont donc proportionnels, c’est-à-dire que tout le

monde, quel que soit son niveau de vie, paye le même

pourcentage de son revenu. Or, leur rendement et leur

taux de prélèvement n’ont cessé de croître au point

que l’impôt sur le revenu procure désormais moins de

recettes que la CSG. Il en résulte une baisse de la

progressivité du prélèvement global.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%