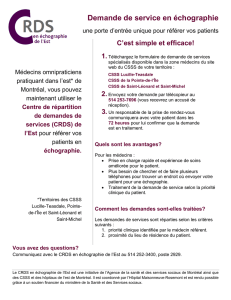

L`ÉTÉ AUX URGENCES:

Dans ce numéro

VOLUME 5, NUMÉRO 1

11 SEPTEMBRE 2008

www.santemontreal.qc.ca

1L’été aux urgences:

la crise qui n’a pas

eu lieu

3Le milieu de vie

comme lieu de

traitement

4Projet de

réorganisation

novateur au CSSS du

Sud-Ouest–Verdun

5Listériose et autres

toxi-infections

alimentaires

7Coup d’œil sur

la population –

Le tabagisme

8Nouvelles du réseau

10 À vos agendas « Ça déborde de partout », titre

Le Journal de

Montréal

le 24 juin. Selon le quotidien, l’engorge-

ment des salles d’urgence montréalaises allait

prendre des «proportions alarmantes » au cours de

l’été, faute de personnel. Le 8 juillet, c’est au tour

de

La Presse

de redouter «un été infernal », consé-

quence du ralentissement de service à l’urgence de

l’Hôtel-Dieu (par manque d’urgentologues), qui

allait nécessairement entraîner des débordements

ailleurs. Deux jours plus tard, souhaitant peut-être

confirmer son pronostic,

La Presse

fait état d’un

taux d’occupation de 177% à l’Hôpital Notre-

Dame et de 163 % à l’Hôpital Royal Victoria. Du

point de vue médiatique, la crise semble bien réelle.

Maintien complet des services

pendant l’été

« Les médias ont été le reflet d’une crainte qui se

vivait sur le terrain depuis le printemps. Nous

étions déjà au fait du problème», explique la

Dre Louise Ayotte, directrice des Affaires médicales

et universitaires à l’Agence de Montréal. « Nous

avons travaillé en équipe avec le Ministère et la

direction du CHUM, nous avons questionné le

cloisonnement des trois sites relativement aux

gardes médicales et nous avons trouvé des solu-

tions à l’interne. Aussi, des médecins ont accepté

de faire des quarts de travail supplémentaires.»

L’urgence de l’Hôtel-Dieu est donc demeurée

ouverte et l’ensemble des services ont été mainte-

nus dans les urgences de Montréal. Le 22 juillet, au

cœur des vacances de la construction,

Le Journal

de Montréal

en vient même à rapporter une

« accalmie parfaite pour aller consulter un urgento-

logue sans attendre pendant des heures». En effet,

du 20 juillet au 16 août, le taux moyen d’occupa-

tion des urgences de Montréal était de 104 %, un

taux plus faible qu’à la normale. C’est donc dire

que les établissements de la métropole ont réussi à

répondre aux besoins de la population.

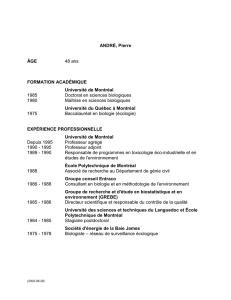

L’ÉTÉ AUX URGENCES :

LA CRISE QUI N’A PAS

EU LIEU

On redoutait le pire pour les urgences de la métropole au début de l’été :

pénurie de main-d’œuvre, vacances du personnel, bris de service à l’urgence

de l’Hôtel-Dieu, débordement sur les autres hôpitaux, attente interminable, etc.

Pourtant, au sortir de la saison estivale, on constate que la crise annoncée n’a pas

eu lieu ; malgré un achalandage supérieur à l’année dernière, les patients ont été

moins nombreux à attendre plus de 48 heures aux urgences.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

Tout comme les administrateurs, qui ont fait

des pieds et des mains pour assurer la couverture

médicale estivale, les employés du réseau ont été

fortement sollicités. Le maintien complet des ser-

vices dans tous les établissements de la métropole

ne s’est toutefois pas fait sans quelques remous.

Certains ont notamment protesté contre le temps

supplémentaire imposé aux infirmières.

Travailler pour l’avenir

« Malheureusement, nous n’avons pas encore

effacé le spectre du temps supplémentaire obliga-

toire», explique Mme Carolle Turcotte, directrice

associée – Ressources humaines, relations avec

la population et Affaires juridiques à l’Agence de

Montréal. Selon elle, le fait d’avoir réussi à

assurer la présence d’effectifs infirmiers en nombre

suffisant pendant tout l’été est le fruit d’efforts

soutenus de la part des établissements et de

l’Agence, et non seulement la conséquence de l’impo-

sition du temps supplémentaire: «Les établissements

revoient l’organisation du travail et investissent énor-

mément dans l’accompagnement des jeunes infir-

mières, ce qui fait que les taux de rétention sont

meilleurs. Nous sommes à réexaminer tout ce qui a

fait fuir les infirmières pendant des années et nous

commençons déjà à voir des résultats.»

Avec la fin de l’été, le retour au travail et la ren-

trée scolaire, on peut s’attendre à une recrudes-

cence de l’activité aux urgences. Les initiatives en

vue de favoriser la disponibilité du personnel doi-

vent donc se poursuivre. L’Agence de Montréal

déposera d’ailleurs cet automne un ambitieux plan

d’action sur cette question si importante qu’est la

disponibilité de la main-d’œuvre, un plan qui fera

l’objet d’un prochain article.

M.L.

DR

VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 2

SUITE DE LA PAGE 1 L’ÉTÉ AUX URGENCES : LA CRISE QUI N’A PAS EU LIEU

Brèves

Les aidants naturels: un apport inestimable

En 2001, les 1034 230 proches aidants québécois ont consacré

au moins 3,6 millions d’heures par semaine en soins et en aide,

soit 70 à 85% de toute l’aide que requièrent les personnes

âgées en perte d’autonomie. C’est ce que nous apprend le

Conseil des aînés du Québec dans son

Avis sur l’état de

situation des proches aidants auprès des personnes âgées en

perte d’autonomie.

Selon l’organisme, la valeur monétaire de

cette contribution peut facilement être estimée à 5 milliards

de dollars par année.

Renseignements: www.conseil-des-aines.qc.ca

Sondage national des médecins

Dans le

Sondage national des médecins 2007,

80% des médecins affirment que les besoins

croissants en matière de soins aux patients chroniques prennent la plus grande partie de leur

temps. Les médecins signalent également que les besoins en soins d’urgence dépassent les

capacités du système. Alors que 65% des médecins de famille peuvent voir d’urgence un

patient dans un délai d’une journée, seulement 37% des médecins spécialistes peuvent

accorder une consultation dans ce délai. Une situation qui exacerbe la pression sur les salles

d’urgence déjà débordées. Ce sondage est mené par le Collège des médecins de famille du Canada, l’Association médicale canadienne

et le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Source: www.sondagenationaldesmedecins.ca

FAITS SAILLANTS

• Les proches aidants sont le plus

souvent âgés de 52 à 84 ans.

• 60% des proches aidants sont

des femmes, comparativement

à 40% d’hommes.

• À elles seules les femmes donnent

80 à 90% des soins et de l’aide

apportés aux personnes en perte

d’autonomie.

VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 3

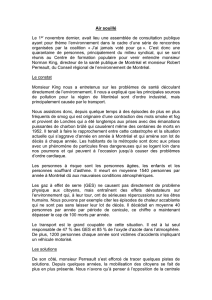

Transformation des services de santé mentale

Le témoignage de Lorna Knight, elle-même

atteinte de troubles de santé mentale, illustre bien

les grands bénéfices que ces personnes peuvent

tirer de la vie dans la communauté:

Mon plus long

séjour a duré dix ans. J’étais tellement habituée de

vivre à l’hôpital que, lorsque j’avais la chance de

sortir pour passer quelques heures à l’extérieur,

je me ruais rapidement dans l’unité. (…) J’ai obtenu

mon congé du Douglas en mars 1998. Depuis,

je n’ai été traitée qu’à titre de patiente externe. (…)

J’habite aujourd’hui dans la communauté dans la

meilleure résidence au monde. Je travaille à temps

partiel. Je n’ai pas honte d’avoir un problème de

santé mentale. C’est comme si j’avais reçu de

mauvaises cartes dans le jeu de la vie. Mais qui

sait, si je les joue prudemment, (…) je pourrais

peut-être gagner la partie1.

Grâce à la désinstitutionalisation et malgré

ses problèmes de santé mentale, Lorna est

aujourd’hui en mesure de vivre une vie normale…

ou presque. Et c’est là l’objectif visé ! En effet, on

sait, depuis les années 1960, que la vie en établis-

sement ne permet pas aux gens d’atteindre leur

plein potentiel. La désinstitutionalisation, qui

consiste à privilégier la vie en communauté plutôt

qu’à l’hôpital, a permis d’importantes avancées

en ce sens, et les avantages sont nombreux. Ainsi,

les personnes « désintitutionalisées » ne voient

pas leurs symptômes se détériorer, jouissent

d’une plus grande autonomie, requièrent moins

de soins psychiatriques et sont moins souvent

hospitalisées, montre une étude effectuée à

l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine2. En outre, cette

approche est plus respectueuse des droits de la

personne.

Cependant, vivre dans la communauté n’est

pas en soi garant du rétablissement. Pour y parve-

nir, les personnes atteintes de problèmes de santé

mentale doivent pouvoir bénéficier de services

adaptés à leur situation et à leurs besoins. Ces ser-

vices sont peu connus et peu répandus à Montréal.

Un des objectifs du plan de transformation est

d’ailleurs de les développer davantage.

C.D.

1.

Traduit de l’ouvrage

Le Douglas en 125 histoires et dessins,

publié

par l’Hôpital Douglas à l’occasion de son 125eanniversaire.

2.

Lesage, Alain,

La désinstitutionalisation dans un grand

hôpital psychiatrique québécois depuis 1989: analyse des

besoins de soins, des coûts et des aspects organisationnels,

Centre de recherche Fernand-Séguin, Hôpital Louis-H.

Lafontaine, juillet 1999, 32 pages. Pour consulter l’étude:

www.hlhl.qc.ca/pdf/desinstitutionnalisation.pdf

Dans les prochains numéros: les divers types de soutien

offerts dans la communauté.

DR

LE MILIEU DE VIE COMME

LIEU DE TRAITEMENT

Le plan de transformation des services de santé mentale donne une large place aux services

de première ligne et au maintien dans la communauté. De fait, le maintien dans la communauté –

soutenu par des services adéquats et suffisants – est reconnu comme un élément clé du rétablissement

des personnes aux prises avec un problème de santé mentale.

Désinstitutionalisation et

maintien dans la communauté

n’égalent pas itinérance

S’il est vrai que les personnes itinérantes sont souvent atteintes de pro-

blèmes de santé mentale ou de dépendance, il est faux de prétendre que

désinstitutionalisation égale itinérance. En effet, selon l’étude d’Alain

Lesage, qui a suivi une centaine de patients désinstitutionnalisés1pendant

dix ans, 90 % d’entre eux vivaient alors en appartement supervisé, 8 % en

logement autonome, et seulement 2 % n’avaient pu être retracés et pour-

raient donc être déménagés ou seraient devenus itinérants.

1. Ces patients avaient tous connu de longs séjours en hôpital psychiatrique (au moins 10 ans),

et la plupart étaient atteints de schizophrénie.

Lors de sa rencontre,

le 17 juin dernier, le conseil

d’administration de

l’Agence de Montréal

a adopté les

recommandations

contenant le plan de mise

en œuvre de la phase 2

du PASM à Montréal.

À consulter

www.santemontreal.qc.ca,

sous Plans régionaux

Le plan d’action mis de l’avant par le CSSS du Sud-

Ouest–Verdun vise à revoir l’organisation des

soins infirmiers afin d’introduire l’infirmière auxi-

liaire en tant que membre de l’équipe de soins, tout

en tenant compte des niveaux de responsabilités

de chacun des professionnels.

Ce projet est notamment rendu possible avec

l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des

professions grâce auquel le CSSS peut désormais

considérer la contribution de l’infirmière auxiliaire

dans la prestation des soins infirmiers à la

Direction du programme Service pour les per-

sonnes en perte d’autonomie – volet soutien à

domicile.

Le choix de cibler d’abord cette direction s’est

fait en tenant compte d’un contexte marqué par le

vieillissement de la population, l’alourdissement de

la clientèle et l’ajout de mandats. Il résulte de cette

nouvelle réalité une augmentation des demandes,

un accroissement des effectifs infirmiers ainsi

qu’une intensification des soins dans les services

de soutien à domicile.

Or, le CSSS éprouve de la difficulté à répondre

à tous ces besoins avec le personnel déjà en place

de l’équipe de soutien à domicile où la pénurie en

soins infirmiers se fait sentir, comme en témoi-

gnent les statistiques suivantes: 45 infirmières y

travaillent, 5 postes étaient vacants en début du

projet et plusieurs autres postes sont dépourvus

de leurs titulaires.

Malgré les tentatives régulières et intensives

de recrutement, le recours aux agences de person-

nel infirmier pour combler ces postes ainsi que les

congés sans solde, les pré-retraites, les fériés et les

vacances, est pratique courante. En moyenne, le

CSSS compte l’équivalent de 14 infirmières

d’agence par jour au soutien à domicile. Le recours

à la main-d’œuvre indépendante a toutefois des

conséquences non souhaitables tel que des bris

dans la continuité des soins et une perte d’effi-

cience entraînant des coûts plus élevés.

L’introduction de l’infirmière auxiliaire, recon-

nue par sa nouvelle capacité légale comme étant

apte à contribuer à l’évaluation des besoins du

client et au suivi du plan thérapeutique, apparaît

comme une avenue des plus prometteuses. Le

CSSS s’assurera toutefois de maintenir, dans la

nouvelle organisation de travail, les actes confiés

aux auxiliaires familiales et sociales déjà en

vigueur depuis quelques années.

Précisons enfin que la phase d’implantation

du projet est prévue au cours de l’automne 2008.

Reproduit intégralement avec la permission du CSSS du Sud-

Ouest-Verdun (Le Canal du Sud-Ouest–Verdun, juin 2008, p. 4).

DR

UN PROJET DE RÉORGANISATION

NOVATEUR AU CSSS DU

SUD-OUEST–VERDUN

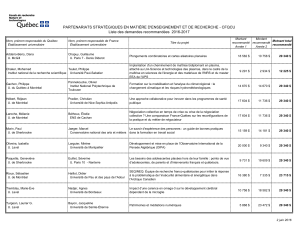

Choisi par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la mise en place d’un projet pilote

visant à soutenir les efforts déjà déployés par l’établissement dans le cadre de la réorganisation du

travail en soins infirmiers, le CSSS du Sud-Ouest–Verdun répond avec un plan d’action novateur sur

lequel travaillent la direction et le Syndicat de professionnel(le)s en soins de santé du Sud-Ouest

et de Verdun.

VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 4

Les objectifs

en bref

• Diminuer l’utilisation

de la main-d’œuvre

indépendante infirmière;

• Augmenter la continuité

des services;

• Augmenter la stabilité

des équipes ;

• Réviser le mode de

distribution des soins

infirmiers ;

• Implanter le PTI (plan

thérapeutique infirmier);

• Utiliser les compétences

de façon optimale

(infirmière clinicienne,

infirmière, infirmière

auxiliaire) ;

• Intégrer les infirmières

auxiliaires ;

• Augmenter le nombre

d’infirmières sur l’équipe

volante.

Les toxi-infections alimentaires, de même que plu-

sieurs infections transmises par des aliments

contaminés, sont à déclaration obligatoire, c’est-

à-dire qu’elles doivent être déclarées par les méde-

cins ou les laboratoires à leur Direction régionale

de santé publique. En ce qui concerne la listériose,

seuls les laboratoires peuvent en faire la décla-

ration puisqu’un test de laboratoire est requis

dans l’identification de la bactérie

Listeria mono-

cytogenes

qui en est la cause.

C’est lorsqu’un laboratoire déclare à la

Direction de santé publique de l’Agence de la

santé et des services sociaux la découverte de la

bactérie lors d’un test prescrit par un médecin

que le branle-bas de combat commence. Une infir-

mière du secteur Vigie et protection, dirigé par le

DrTerry Nan Tannenbaum, communique alors

rapidement avec le patient afin de chercher à iden-

tifier les produits consommés pouvant être à la

source de l’infection, de retracer les autres per-

sonnes qui auraient pu consommer ces produits, et

de rappeler les consignes relatives à la prévention

et à la surveillance des symptômes.

Lorsque l’enquête permet de suspecter

qu’un produit ou un établissement (marché

d’alimentation, restaurant) sont susceptibles

d’être à la source de l’infection, la DSP avise la

Direction de l’inspection des aliments (DIA) de la

Ville de Montréal. Mandatée par le ministère de

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

(MAPAQ), la DIA recherche, sur le territoire de

l’agglomération de Montréal, des produits ali-

mentaires dont la consommation pourrait être

dangereuse. Lorsqu’ils en trouvent, les inspecteurs

de la DIA vont récupérer, chez les patients ou dans

les établissements concernés, les produits poten-

tiellement contaminés pour les faire analyser en

laboratoire.

LISTÉRIOSE ET AUTRES

TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES

COMMENT LA TRAQUE ET

LA RIPOSTE S’ORGANISENT

Les instances chargées de s’assurer que les produits alimentaires mis sur le marché ne présentent

aucun risque pour la santé ainsi que les instances de santé publique se partagent la responsabilité

de la prévention des toxi-infections alimentaires. Ainsi, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries

et de l’Alimentation du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux sont chargés de

surveiller conjointement la survenue de cas de toxi-infection et d’en identifier l’agent pathogène.

VOLUME 5, NUMÉRO 1, 11 SEPTEMBRE 2008 5

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%